诸葛亮有经天纬地之才,为何儿子个个庸才,而孙子却生猛?

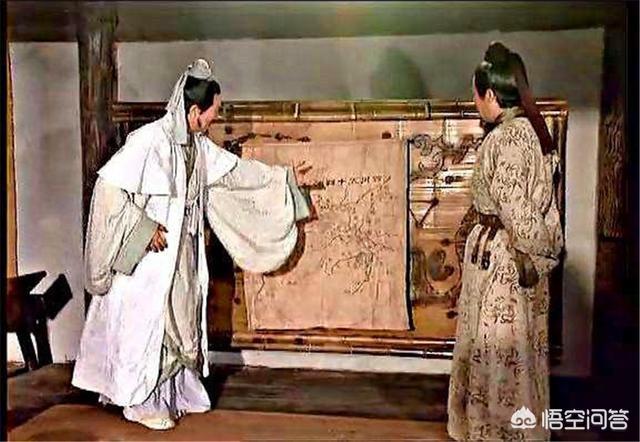

诸葛亮在刘备三顾茅庐请出山后,就为了蜀汉的江山而奔波。他按照和刘备制订的《隆中对》的方案,一起打下了一片江山。可是,在刘备取得汉中后,刚刚进位汉中王。关羽的荆州就被孙权趁关羽北伐襄樊之机,给袭占了,关羽也被孙权擒杀。这使得刘备无法压制自己的仇恨,不听诸葛亮赵云等人的劝阻,发动了夷陵之战。

但是,信心满满的刘备却在夷陵之战中,被名不见经传的陆逊打得大败。不但军队损失惨重,连多年来积累的军资也荡然一空。刘备忧愤交加,病死于白帝城。在刘备病死前,将刘禅托孤于诸葛亮,让诸葛亮接管蜀汉政权。诸葛亮面对刘备的信托,发誓要鞠躬尽瘁死而后已。

诸葛亮在刘备手下担任军师的职务,可是他偏重于行政管理这一方面。作为刘备群臣的文官之首,在疆场厮杀,他很少参与。但是,诸葛亮自比管仲乐毅,当然对自己的军事才能信心有加。他在接过蜀汉政权的重担后,就开始在政治、军事和经济上施展自己的才华。

诸葛亮在经济上,鼓励农耕,发展蜀锦生产,使得蜀汉府库充实。在政治上,他团结群臣,奖优罚劣,使得蜀汉政治稳定,奋发进取。在军事上,他严格训练军队,更新装备。使得蜀军器械精利,号令严明。他以自己的阵法训练出的军队,可以做到进可胜,败不乱,使得敌人望而生畏。

诸葛亮在稳定住蜀汉的局势后,就先南征,他五月渡泸,深入不毛。七擒七纵孟获,平定了南中。然后,诸葛亮又兴兵北伐,在他的一生中,进行了五次北伐。除了第一次北伐遭受了损失外,其他的几次北伐都做到了让对手进不敢战,退不敢追的地步。

诸葛亮的一生都献给了蜀汉政权,可以说,如果没有诸葛亮的努力,就没有蜀汉政权的存在。在诸葛亮死去的时候,后主刘禅为之痛哭流涕,感到自己失去了依靠。

但是,我们发现,虽然俗语说,老子英雄儿好汉。可是这个规律却在诸葛亮父子身上失灵了。诸葛亮的儿子却根本没有诸葛亮的能力。在最后,他辜负了蜀汉君臣的期望,为蜀汉的灭亡画上了一个句号。

那是公元263年,曹魏发动了对蜀汉的进攻。由于姜维的布置错误,使得钟会轻易越过秦岭天险,夺占汉中。姜维无奈之下,只得兼程赶到剑阁,挡住了钟会的去路,这才将形势稳定下来。

但是,姜维虽然稳定住了东线,西线又出了漏洞。魏将邓艾寻找到蜀汉防御的漏洞,带兵偷渡阴平,一举袭占了江油。这个时候,刘禅起用诸葛亮的儿子诸葛瞻,让他率领蜀军迎击邓艾。

刘禅起用诸葛瞻,也是想依靠他的军事才能,挽救蜀汉的危局。可是,诸葛瞻的军事指挥却大失水准。他率军到达涪城的时候,他手下的黄崇再三劝谏他赶快急行军占据险要地形,不要让邓艾的军队进入平原。可是诸葛瞻犹豫不决,虽然黄崇急得直哭,最后也没有采纳黄崇的意见。

邓艾趁机长驱直入,在绵竹一战中,诸葛瞻战败。诸葛瞻和他的儿子诸葛尚都战死沙场。刘禅知道成都难守,在走投无路之下投降了邓艾,蜀汉灭亡。

我们可以看到,诸葛瞻的军事才能比起他父亲诸葛亮相差太远。这到底是那些原因造成的呢?

一是诸葛瞻没有得到过诸葛亮的亲传。

我们知道,诸葛瞻虽然是诸葛亮的儿子,但是,他出生的日子太晚了。在诸葛亮去世的时候,诸葛瞻才年方八岁。我们可以想见,诸葛亮长年在汉中的军中,多次北伐。他回家的时间十分短暂,哪里有时间和诸葛瞻相聚。

而且,诸葛瞻当时只是一个孩童,不能从诸葛亮那里得到多少教诲。有些军事、政治的经验,不是几岁孩子能够领会的。当年姜维投奔蜀汉,诸葛亮交给他部队,还手把手教了他很长时间,这才教会姜维行军打仗的能力。而诸葛瞻没有得到诸葛亮的言传身教,这些能力就无从谈起。

二是诸葛瞻的能力并不在政治军事上。

我可以看到,诸葛亮其实是琅邪世家出身,他的家族有政治、军事人才,但是也有文学、艺术方面的人才。诸葛瞻的天分并不在政治军事方面,他的天分在艺术方面。

我们可以看历史上的记载,诸葛瞻“工书画,强识念”。如果在今天,诸葛瞻就是一名有所成就的艺术家。可惜,由于他的父亲,使得他不得不背负父亲的名声。人们把他当成诸葛亮的继承人,理所当然的认为他有诸葛亮的政治军事才干。

就这样,生长在诸葛亮的影子下的诸葛瞻,只得负重前行。在蜀汉的最后一战中,他顶着诸葛亮的名号,去与魏军拼杀。

三是诸葛瞻没有锻炼造就军事能力的机会。

诸葛瞻虽然在蜀汉有着很好的名声。其实这些名声都是诸葛亮的影响造成的。而诸葛瞻并没有相应的能力。史书记载他“美声溢誉,有过其实”。

而诸葛瞻虽然有着父亲的名声,被大家给予厚望,可是他却没有政治军事的天分,也没有得到诸葛亮的言传身教,这让他并没有真正的能力。

而他平日里也没有从军的经历,没有用实践提高自己能力的机会。他和姜维的关系搞得很僵,本可以从姜维那里得到的教导也得不到。这一切,都彻底切断了他能够提升自己才能的途径。

当年言过其实的马谡还有从军的经历,而且还有诸葛亮的指点。可是,在街亭之战中,马谡依然败给了久经沙场的老将张郃。而诸葛瞻连马谡都不如,他是一个地地道道的文化人,怎么能够打败一样是沙场老将的邓艾呢?

而至于说诸葛瞻的儿子诸葛尚,在历史上只是说他在战死前感慨,说自己父子身负国家重恩,可是不能早斩奸臣黄皓,以致于造成今天的失败,还如何有脸活下去。然后冲进魏军的阵营战死了。从诸葛尚的言行看,他的果决刚勇要超过诸葛瞻,可惜大势已去,无力挽回局势了。

结语:

诸葛亮自比为管仲乐毅,他也确实具备着相当的政治军事能力。他在辅佐刘备建国,在接受托孤后的表现,都无愧于他的能力。在他的治理下,蜀汉不但安定团结,还在军事上主动攻打强大的曹魏,使得对手不敢应战。

诸葛瞻是诸葛亮的儿子,可是他出生很晚,没有得到诸葛亮的言传身教。长大后,他不但没有政治军事方面的天分,又没有在实践中提高锻炼自己的机会。这使得他空负诸葛亮留下的虚名,最后在绵竹之战失败,造成了蜀汉政权的灭亡。

而诸葛尚的表现则让人侧目。他在历史上的出现时间很短,但是他的言行显示出的英勇果决,要远胜其父,可惜大厦将倾一木难支了。

不过,虽然历史上评价诸葛瞻“智不足以扶危,勇不足以拒敌”。但是,在国难当头的时候,他能够为国尽忠,能够继承父亲的遗志,也可以说是忠孝双全的人了。

诸葛亮有经天纬地之才,为何儿子个个庸才,而孙子却生猛?

诸葛亮46岁的时候才生下独子诸葛瞻,可仅仅8年之后,诸葛亮就病逝五丈原了。

在临终前,诸葛亮写信给自己的哥哥诸葛瑾说“瞻今已八岁,聪慧可爱,嫌其早成,恐不为重器耳。”意思是,瞻儿已经8岁了,虽然他聪慧可爱,但我害怕他过早成熟,恐难成大器。

诸葛亮这么说不是没有道理。虽然诸葛瞻天赋不差,但由于诸葛亮常年领兵在外,对他的指导教诲肯定有所缺乏,再加上自己这蜀汉丞相的身份,诸葛瞻难免受到影响,这对他的成长都是不利的。

俗话说,知子莫如父。这一切都被诸葛亮言中了。

诸葛亮去世的时候,诸葛瞻只有8岁,这极大影响了诸葛瞻一生的成长。

不过很凑巧的是,诸葛亮父亲去世的时候,诸葛亮也是8岁,同样影响了他的一生。

诸葛亮8岁这一年成了孤儿(母亲章氏早亡),便和姐弟4人与叔叔诸葛玄一起离开家乡前往豫章,后来又辗转到了荆州。

到荆州后不久,叔叔诸葛玄去世。诸葛亮躬耕隆中草庐,不仅要养活自己,还要养活弟弟诸葛均。由于生活的艰辛,诸葛亮因此练就了过人的意志品格。正是在隆中的这段岁月,为诸葛亮日后的成就打下了坚实的基础。

但诸葛瞻就不一样了。他虽然8岁丧父,但他立即承袭了诸葛亮武乡侯的爵位,成了蜀汉最大的“官二代”,根本不用为自己的生计发愁。

而且后主刘禅对诸葛瞻十分器重,他的仕途可谓是平步青云。17岁时娶公主,拜骑都尉。18岁时为羽林中郎将,进入禁军系统,并很快升迁为射声校尉、侍中、尚书仆射,加军师将军。

到34的时候,诸葛瞻已经成为代理都护、卫将军、平尚书事,跻身蜀汉核心集团。

当然,诸葛瞻升迁如此之快不完全是凭借他的背景,他肯定是有能力的,史称其“工书画,强识念”。不过他最大的问题就是缺乏基层历练,致使他的能力成长速度跟不上他的官职提拔速度。

而且他一直生活在父亲诸葛亮的影响之下。每当蜀汉施行一项好的政策,不管是不是诸葛瞻建议提倡的,百姓都说“葛侯之所为也。”所以陈寿说他“美声溢誉,有过其实。”我认为这个评价是很中肯的。

这体现在三个方面,一个是诸葛瞻位高权重,却没能把黄皓除掉,甚至都不敢同他斗争,检举其罪行。另一个是他没能处理好同姜维的关系,致使蜀汉内部发生分裂。

最后一个,也是最关键的一点,就是诸葛瞻的军事能力实在是太差。

刘禅得知邓艾偷渡阴平后,让诸葛瞻临危受命,率领禁卫军前去阻截。诸葛瞻先到了涪县,黄崇(黄权之子)劝他尽快占据险要,把邓艾消灭在大山之中,不要放他进入平原地区。但诸葛瞻优柔寡断,贻误战机,让邓艾走出了大山。

之后,诸葛瞻赶往绵竹阻截邓艾。本来诸葛瞻以逸待劳,只要坚守不出,邓艾孤军深入,必然失败。但诸葛瞻却很轻易的就中了邓艾的挑衅之计,率军出城与邓艾交战,最终战败。

眼看战况不利,有人劝他撤退。诸葛瞻悲愤的说,我家门世受国恩,而我内不能除黄皓,外不能制姜维,进不能复江油,我有三罪,有何脸面撤退呢?于是和儿子诸葛尚一同奔赴敌阵,战死沙场,以身殉国。

用死来维护诸葛一门的名节,这或许是诸葛瞻唯一可以选择的事情了。

诸葛瞻和诸葛尚都死了,那么诸葛亮一门就此绝后了么?不是的。

诸葛瞻有两个儿子,他的次子诸葛京当时由于年幼并未随他一同出征,而是留在了成都。蜀汉灭亡后,他迁徙到了河东。西晋时,晋武帝司马炎感念诸葛亮、诸葛瞻的事迹,于是任命诸葛京为郿令,后来官至江州刺史。

诸葛亮有经天纬地之才,为何儿子个个庸才,而孙子却生猛?

诸葛亮有两个儿子,长子是养子诸葛乔,次子是亲生儿子诸葛瞻。

野史还记载了诸葛亮有第三个儿子诸葛怀,和诸葛亮的女儿诸葛果,多半是虚构的,这出自清代人之手,正史不记载,且年代久远。

诸葛乔原本是诸葛瑾的儿子,因诸葛亮一直到四十多岁的时候还没有儿子,因此向其兄长诸葛瑾请求将诸葛乔作为养子,诸葛乔就成为诸葛亮法律意义上的长子。

诸葛亮对这个养子诸葛乔管教甚严,诸葛乔也在蜀汉做官,官至驸马都尉、翊武将军,诸葛亮行军打仗也多带着诸葛乔,但诸葛乔在228年自已25岁时就病逝了,没有太多的事迹。

诸葛乔有一个儿子叫诸葛攀,也算是诸葛亮的孙子,诸葛攀也在蜀汉为官,官至行护军、翊武将军,253年,东吴诸葛瑾的长子诸葛恪被灭族,诸葛攀就成为诸葛瑾唯一存在的血脉,因此诸葛攀回归诸葛瑾一族,但诸葛攀也很早就去世了,平生无大事迹。

诸葛乔一脉并没有太大的功绩。

诸葛瞻是诸葛亮的亲生儿子,也是诸葛亮最有名的儿子。诸葛瞻出生时 ,诸葛亮已经46岁了,可谓老来得子,诸葛瞻8岁的时候,聪明可受,而这一年,诸葛亮也在北伐时因病去世,诸葛瞻17岁时就娶了公主为妻,官拜骑都尉。

诸葛瞻顶着诸葛亮的光环,在蜀汉群臣的巨大期望中成长,诸葛瞻的升迁可谓一路绿灯,18岁担任羽林中郎将,26岁担任侍中,诸葛瞻与他父亲诸葛亮在同样的年龄(33岁)担任同样的官职(军师将军),34岁担任卫将军,掌尚书台,成为蜀汉政权最年轻的执政人。

263年,司马昭发动伐蜀之战,钟会、邓艾率军南征蜀汉,钟会被姜维阻挡在剑阁,邓艾却奇兵出阴平,到达江油,诸葛瞻率军与邓艾战于绵竹,此战,诸葛瞻英勇战死,年仅37岁,而诸葛瞻的长子诸葛尚也一同战死。

诸葛瞻有两个儿子,长子诸葛尚,次子诸葛京,也就是诸葛亮的孙子。

诸葛尚是诸葛瞻的长子,生平不详,只知道他在绵竹一战中,随同父亲诸葛瞻一起战死,在战争中,诸葛尚英勇善战,曾击退魏将邓忠、师纂的进攻,但最后还是战死,可谓忠烈,诸葛尚死的时候年仅19岁。

诸葛京是诸葛瞻的次子, 也是诸葛亮的孙子,且是诸葛亮一族唯一的血脉,蜀汉灭亡后,诸葛京随同侄子诸葛显(诸葛攀的儿子)一起移居河内,后来在原蜀汉大将罗宪的推荐下任职晋朝的郿县县令,最后还做到了江州刺史。

诸葛京的生平事迹已没有详细记载,生卒年均不详细,但作为诸葛亮唯一的血脉,却保留了下来,终不始诸葛孔明灭族,而一脉相传下来,关于诸葛京的后代不见史书记载,据说诸葛亮的后代一直生活在今天的浙江建德及兰溪一带,到现在已有八千多后人。

而所有诸葛亮儿子及孙子中,最有名也最有能力的还是诸葛瞻。

诸葛亮有经天纬地之才,为何儿子个个庸才,而孙子却生猛?

蜀相诸葛亮的儿子为何那么昏庸,而孙子却如此勇猛?

三国时期,除枭雄曹操跟仁主刘备之外,还有一位智谋无双的军事诸葛亮,纵观他的一生善用兵法打赢不少战役,而且为北伐战争心力憔悴最终病死途中。然而诸葛亮只育有一个儿子,名叫诸葛瞻,他是否能遗传父亲的基因变得很聪明呢?

据记载,诸葛亮曾给兄长诸葛瑾寄予书表述自己的儿子,他写书中道:“瞻今八岁余,聪智伶俐,怕其早成,恐不为重器耳”此话可窥见诸葛瞻年幼时就已十分聪明,连父亲都写信告诫诸葛瑾,说儿子太过聪明,担心反影响他的前程,难以被重用。

看来诸葛亮深知谦虚之道,考虑长远,而儿子诸葛瞻自小就暴露出过人天赋,各种学说夸夸其谈,琴棋书画纷纷融会贯通,因此蜀国上下都知道军师有这么一个神童儿子,如诸葛瞻在10岁时的亲笔画就已价值不菲。

北伐失败诸葛亮死后第十年,诸葛瞻长及17岁,逐蜀帝刘婵封为羽林中郎将,又过十年,诸葛亮再次升职为军师、将军、尚书仆射,等于在官职上跟当年的诸葛亮平起平坐了。同是27岁,当年诸葛亮才出茅庐,而儿子诸葛瞻已经成为蜀国重权人物,且是百姓希望的象征。蜀国上下见他机智善谋,颇有父亲的雄风,于是就把统一中原的希望放在其身上。

因此平日里,诸葛瞻几乎就成为了蜀国人眼里的“诸葛亮二代”,他所做的政务措施,均为人们大力支持,并且无人敢忤逆他的决定。然而他虽有父亲的优秀基因,但后天无能人正确指导,使得他逐渐恃才傲物。

得诸葛亮真传者乃姜维,而诸葛瞻当时才7岁父亲就死了,为此没得到任何传授秘技。据说有一次,太监黄皓向蜀帝说姜维的不当之处,诸葛瞻则在旁边保持沉默。因为黄皓势力也非常大,对此诸葛瞻对此有所惧怕,甚至不敢挑战对方的权威,也这应验了诸葛亮临终前留给儿子的一个句话“难成大器”。

事后果然如父所说,景耀6年,邓艾率军偷袭阴平,诸葛瞻带兵前往诛杀,而在关键之刻诸葛瞻表现的犹豫不决,对行军打仗完全不懂,最终错过打败敌军的时机,使得邓艾逃脱,不久后邓军反攻,诸葛瞻被困绵竹,然而只要静等援兵到来即可解围,可诸葛瞻偏偏中了邓艾的激将法,一气之下就带兵出城跟对方硬刚,结果惨败。

如三国志所描述,瞻遂战,大败,临陈死,时年三十七岁,众兵皆散,艾长驱直达成都。正是因为诸葛瞻的冲动跟无能才令邓艾攻到蜀国成都,为此足见他拥有父亲的优良基因,但在后期实属废材一个。

然而诸葛亮的儿子这般无能,但孙子诸葛尚却是智勇双全的。《华阳国志》记载,诸葛尚曾经劝说过亲爹诸葛瞻尽早铲除黄皓,但父亲不听,从这一点就能看出诸葛尚较为果然,且懂得局势所趋,迫不容待,黄皓一日不除,始终都是蜀国的大毒瘤。

后来,他随父亲讨伐邓艾军,战场上诸葛尚不再像爷爷父亲一样是幕后指挥者,他身披战甲亲赴前线杀敌,据说敌方派出邓忠两位猛将挑衅,诸葛尚二话没说,挥枪上马就来了一场1VS2,结果取得了胜利。可惜,诸葛尚遇到一个无能废材的父亲,导致跟着他一起被战争赴死。诸葛尚的之所以那么勇猛,基本是受爷爷的光荣事迹的鼓励,再加上他性格好斗,跟容易骄傲的诸葛瞻不是同一类人。

诸葛亮有经天纬地之才,为何儿子个个庸才,而孙子却生猛?

诸葛亮只有一个亲生儿子,就是46岁时生的诸葛瞻。 诸葛瞻倒是遗传了一部分诸葛亮的优秀基因,至少人家从小就很聪明。

据诸葛亮写给哥哥诸葛瑾的信里说:

“瞻今已八岁,聪慧可爱,嫌其早成,恐不为重器耳。”估计这个诸葛瞻也是个小神童,能得到诸葛亮这样的夸奖,自然有过人之处。

可是诸葛亮在欣喜之余,也流露了很大的担心,就是担心这孩子太聪明了,这么早就锋芒毕露,以后难以成长为国家栋梁。

诸葛瞻精通琴棋书画,在蜀汉粉丝众多。他十岁时画的一幅画,就能够换两头牛。

由于父亲的光环实在是太耀眼了,诸葛瞻的成长之路是一帆风顺。

蜀汉延熙七年,也就是诸葛亮死后十年,十七岁的诸葛瞻被刘禅破格提拨为羽林中郎将,进入高级干部行列。

景耀三年,二十七岁的诸葛瞻担任尚书仆射,军师将军。和他的父亲站在了同一条起跑线上。

要知道,二十七岁的诸葛亮才刚出山辅佐刘备。而二十七岁的诸葛瞻已成为蜀汉权力中心的那个人。

最要命的是,因为人们爱戴诸葛亮,所以把复兴汉室的全部希望寄托在诸葛瞻身上。

不管他有没有那个能力。 诸葛瞻不管做什么,下面都是一片叫好声。没有人会反对他,也没有人敢反对他,每个人都不想被唾沫淹死。

诸葛瞻其实没有得到诸葛亮的多少教导,毕竟父亲死时他才七岁。

诸葛亮平生所学,传人是姜维,并不是儿子诸葛瞻。 一个人的人生太过平坦,不一定是好事。

到达权力顶峰的诸葛瞻,在蜀汉只有一个对手,就是掌握军权的姜维。

(诸葛尚)

所以当宦官黄皓在刘禅面前说姜维坏话时,诸葛瞻假装没听见。

诸葛瞻心里未必没有把姜维弄下去的想法。 黄皓能从黄门令一跃成为中常侍、奉车都尉,总揽朝政、操弄威权,并排挤在北伐前线的大将军姜维,没有诸葛瞻的默许和支持,是不可能的。

这样做的结果就是使得姜维不敢呆在成都,长年呆在剑阁种田。

如果姜维能长驻成都,邓艾偷袭成都时,蜀军未必会在绵竹大败。也许蜀汉不会那么早灭亡。

(邓艾)

景耀六年,当邓艾突然从阴平来袭时,诸葛瞻只得硬着头皮带人去迎战。

诸葛瞻只不过是一个空有名声的将军,实际水平很差,所以他的部队到达涪县后,诸葛瞻犹豫了,不敢再向前了。

尚书郎黄崇劝诸葛瞻迅速抢占险要地势,不让邓艾进入川中平原,被诸葛瞻拒绝。诸葛瞻成功的丧失了最后的机会。

不过做为诸葛亮的儿子,在这种关键时刻,诸葛瞻还保持了气节,直至战死也没有投降。

《三国志》上说:“(诸葛瞻)遂战,大败,临陈死,时年三十七。众皆离散,艾长驱至成都。”(战死)

这就是一个官二代,星二代的一生。 诸葛亮的孙子诸葛尚的表现记载得不多,只说他和父亲诸葛瞻一同战死。

但《华阳国志》上有一句对诸葛尚的记载颇有深意:尚叹曰:

“父子荷国重恩,不早斩黄皓,以致倾败,用生何为!”乃驰赴魏军而死。 这说明之前诸葛尚至少是劝过父亲,让他除掉黄皓。但诸葛瞻没有同意。

所以说诸葛瞻不如诸葛尚,是有理由的。

按《三国演义》的说法,在出兵之前,瞻问曰:“谁敢为先锋?”言未讫,一少年将出曰:“父亲既掌大权,儿愿为先锋。”众视之,乃瞻长子诸葛尚也。尚时年一十九岁。博览兵书。多习武艺。瞻大喜,遂命尚为先锋。”在战场上,诸葛尚的表现也很亮眼,“师、邓二人又引一万兵来战。诸葛尚匹马单枪,抖擞精神,战退二人”。 要知道,邓忠可是能和姜维战成平手的将领,诸葛尚能打败邓忠和师簒的联手进攻,可以说战斗力非常生猛。

(没怂)

只是他的父亲太怂了,先是不听儿子的话除掉朝中奸臣,后又不听黄崇的妙计,放邓艾的大军深入,不但害了自己,也害了儿子。

诸葛尚的结局是“乃驰赴魏军而死。”他没有辱没诸葛这个姓氏,没有给爷爷丢脸。

相比之下,含着金钥匙出生的诸葛瞻,由于从没受过磨难,注定了他名过其实的悲剧结局。

现代社会,能为孩子铺好金光大道的人不少,请以诸葛瞻为戒。

原创文章,请多关注!

歪眼小史工作室出品

文:冯生

诸葛亮有经天纬地之才,为何儿子个个庸才,而孙子却生猛?

这个问题其实并不严密,诸葛亮的儿子绝对不能说是“如此庸才”,诸葛亮的孙子也没有没有达到“如此生猛”。

蜀汉政权的五虎将和诸葛亮、法正、庞统等人都可以称之为当世豪杰,他们的能力在当时绝对可以称得上是一流。但是他们的生育能力却不敢恭维。整体上说蜀汉的二代将军成色要低于曹魏和孙吴两国。关羽、张飞、赵云等人都只有两个孩子,其他不少将领只有一个儿子,甚至没有儿子。诸葛亮也只有一个儿子。诸葛亮当年一度以为自己没有儿子,所以才会从长兄诸葛瑾那里过继了一个儿子诸葛乔。本来诸葛亮已经放弃生儿子,没有想到的是,公元227年诸葛亮生下长子诸葛瞻。

诸葛瞻算是诸葛亮的老来子,但是诸葛亮并没有因此溺爱这个儿子,而是严格要求诸葛瞻。诸葛瞻年纪轻轻就具备“人才”的不少特点,比如诸葛瞻记忆力超强而且才思敏捷,但是诸葛瞻并不是一个天才。诸葛瞻从小就展现了记忆力超强的一面,诸葛亮却担心诸葛瞻过于早熟,恐怕难成大器。诸葛亮在给长兄诸葛瑾的信中曾经说:“瞻今已八岁, 聪慧可爱,嫌其早成,恐不为重器耳。”诸葛亮在临死之前曾经做《诫子书》,希望诸葛瞻能够做一个品德高尚而且谦虚好学的人。诸葛亮去世的时候,诸葛瞻只有八岁。

诸葛亮虽然没有诸葛亮的经天纬地之才却也是一个颇具才华的人,诸葛瞻17岁的时候就娶了公主。诸葛瞻18岁的时候担任了羽林中郎将、后又担任射声校尉、侍中等职位。当时的诸葛瞻年纪轻轻、风华正茂,精通书法绘画,加上超强的记忆力和敏捷的反应力。这样的诸葛瞻颇有几分当年诸葛亮的神韵。加上蜀汉老百姓感念诸葛亮,所以不少人认为诸葛瞻就是活着的诸葛亮,不少人认为诸葛瞻和诸葛亮一样充满才华。每当蜀汉有较好的利民政策,蜀汉老百姓都会认为是诸葛瞻所倡议。老百姓还会相互告诉说:葛侯之所为也。但是诸葛瞻并没有那么大的能力,诸葛瞻虽然也身居高位,但是总的来说诸葛瞻的能力并不算一流,甚至连二流都算不上。诸葛瞻在蜀汉政权虽然名声非常响亮,实际上却没有做出太多为人们所称道的事情。诸葛瞻在朝堂之内没有及时制止黄皓专权,在朝外也没有能够阻止姜维消耗蜀汉国力。

邓艾大军偷渡阴平之后,刘禅接受他人建议,任命诸葛瞻为绵竹守将。诸葛瞻到达绵竹前线之后,展现了他在军事才能不足一面。由于诸葛瞻并没有任何实战经验,所以在战场上也缺乏随机应变的能力。诸葛瞻拒绝了黄崇快速抢占各地险要的正确建议。战争还没有开始,诸葛瞻大军就已经失去了决战的先机。结果邓艾军队长驱直入,顺利达到了绵竹。当邓艾到达绵竹之后,诸葛瞻也没有能力挽救危局,最终败给了邓艾。不过诸葛瞻战败之后,展现了自己完美的品德。诸葛瞻死战不降,最终战死在绵竹。

诸葛瞻背着诸葛亮之子的光环,他的能力确实比不上他的名声和品德。诸葛瞻只是一个普通人,但是蜀汉百姓和历史却总是拿他和诸葛亮对比。如果拿他和诸葛亮相比的话,诸葛瞻确实是一个庸才,但是当时又有几个人和诸葛亮相比不是庸才呢?虽然诸葛瞻在临死之前反思自己:在内不能除掉黄皓,在外面不能限制姜维,打仗不能守卫国土。但是不能完成这三样也不能全怪诸葛瞻。如果诸葛瞻处于姜维或者黄皓的位置,他说不定能制约对方。黄皓和姜维两人可以说是当时蜀汉最有实力的两个人,诸葛瞻“制”不了他们两个非常正常。我倒觉得诸葛瞻没有那么不堪,诸葛瞻的能力应该偏向于政治而不是军事。如果诸葛瞻的能力偏向于军事的话,他之前不会没有战争经验。诸葛瞻毕竟不是诸葛亮,我们不能要求他第一次初战就大获全胜,更何况对方还是邓艾。我们这只能说诸葛瞻在某些方面不擅长,并不能说诸葛瞻是个“如此庸才”。

诸葛亮对养子诸葛乔的管教也非常严格,可惜的是诸葛乔英年早逝。公元228年,诸葛乔去世,时年只有二十五岁。诸葛乔去世之前曾经在蜀汉军中任职,和普通士兵一起参加与督运军粮等工作。由于史书中关于诸葛乔的记载比较少,所以我们也很难知道诸葛乔的才能如何。

诸葛亮的儿子不多,孙子也不多。诸葛瞻只有两个儿子,长子诸葛尚、次子诸葛京。诸葛乔就只有一个儿子诸葛攀。诸葛恪在孙吴被灭族之后,诸葛攀又重新做回诸葛瑾的后代。所以我们只看看诸葛瞻的两个儿子。

诸葛瞻镇守绵竹的时候,诸葛尚跟随父亲一起抵御外敌入侵。诸葛尚作战非常勇猛,诸葛尚率领军队曾经击退邓忠和师纂两人。诸葛尚击退邓忠和师纂算是绵竹之战中蜀汉军队为数不多的“战果”。后来诸葛瞻死后,诸葛尚本来可以趁乱逃走,但是诸葛尚选择继续迎敌作战。诸葛尚感叹道:“父子荷国重恩,不早斩黄皓,以致倾败,用生何为!”诸葛尚再一次冲入敌阵,最后寡不敌众力战而死。诸葛尚的表现非常不错,最终也做到了为国捐躯。因此不少人认为诸葛尚的表现要远远好过诸葛瞻。比如李渔曾说:“诸葛尚以三顾问父,而父方醒司,可谓瞻有子,而亮无儿矣。”钟敬伯曾经评价道:“诸葛尚少年忠义,为臣则忠,为子则孝,为孙则慈,跨父轶祖,可见孔明于地下矣。”

诸葛尚的表现确实非常壮烈,但是并不能说他“如此生猛”。诸葛瞻的表现确实差强人意,但是也不能就此判定为“如此庸才”。蜀汉灭亡之际,诸葛瞻父子的表现为蜀汉灭亡增添了几分壮烈色彩。诸葛瞻和诸葛尚父子两人先后为国捐躯的行为确实让人佩服。干宝曾经评价诸葛瞻说:“瞻虽智不足以扶危,勇不足以拒敌,而能外不负国,内不改父之志,忠孝存焉。”罗贯中在《三国演义》曾经用古诗赞扬诸葛瞻父子:“苍天有意绝炎刘,汉室江山至此休。诸葛子孙皆效死,成都卿相尽添愁。”

诸葛瞻战死绵竹的时候,次子诸葛京年龄尚小,也没有多少表现自己的机会。蜀汉灭亡之后,诸葛京和诸葛攀迁至河东一带。西晋时期,罗宪曾经推荐过诸葛京担任郿县县令。后来诸葛京还曾经担任过江州刺史。所以诸葛京也谈不上什么“如此生猛”,诸葛京也只能说是一个能力一般之人。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。