宋代四大书法家苏黄米蔡中的"蔡",究竟是指蔡襄还是蔡京?

本来是指蔡京的。蔡京是北宋的大书法家,他的书法连当时的米芾都自叹不如。元朝的陶家仪在他的《书史会要》曾引当时评论者的话说;“其字严而不拘,逸而不外规矩,正书如冠剑大人,议于庙堂之上;行书如贵胄公子,意气赫奕,光彩射人;大字冠绝占今,鲜有俦匹。”当时对他的书法评价很高,被当做蔡体字的代表。

但是蔡京其人人品极差,在宰相位上的17年间,做尽了坏事。被称为六贼之首。后人因此,将蔡体字的代表归为他师从的蔡襄。以示公道自在人心。

宋代四大书法家苏黄米蔡中的"蔡",究竟是指蔡襄还是蔡京?

应该是蔡京!

一,如果是蔡襄的话,有必要再提一下蔡京吗?难道只是为了证明蔡京人坏吗?为了证明蔡京的坏而编了个蔡京本来是蔡京的,因为人品问题而被蔡襄取代?这种故事可能只有现代人能编得出。

二,蔡京的字确实比蔡襄更具特色。蔡襄的字好是很好,可是特点不甚明显,只能是中规中矩罢了!而蔡京的字则不然,蔡京的折笔特色显著,前人没有人那样写,后人也少有退随者。从个性的角度看,蔡京显然比蔡襄突出。

三,徽宗是书法大家,当时的书法大家也很多,徽宗能独宠蔡京与其文采有关,但也不能排除其书法卓越的成分啊?其实,对于蔡京来说其书法要比文采更能打动徽宗的心。

有人可能会说蔡襄也曾被苏轼评价为我朝第一,感觉是谦词的成分大些。蔡京也曾被米芾说是自柳公权后的第一人,当然其中有奉承的意思,但是,米芾说蔡京不得笔确实事实,而且个人感觉蔡京如得笔,即便是米芾也需退居其次!

我的结论是宋四家应该是蔡京的!

宋代四大书法家苏黄米蔡中的"蔡",究竟是指蔡襄还是蔡京?

宋四家中,蔡是指是蔡京还是蔡襄?自古评论不一,有主要观点,认为蔡京是因为列入奸臣,才失掉未列宋四家的机会。从历史留存的书迹来看,蔡京书法也的确有水平,与当时书家相比,也不逊色。但是,显然蔡襄书法留存的作品更多,其书法水平也体现得更加全面。所以,我们根据书法留存很难分辨,宋四家中蔡到底指谁。

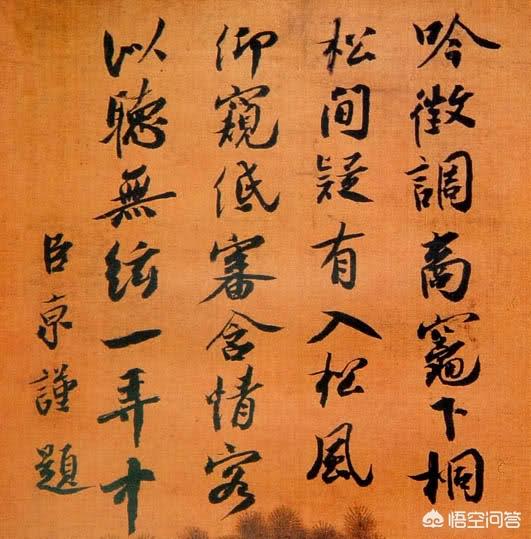

蔡京书法

自明代开始,就有蔡京原本为宋四家之一的言论。未能入宋四家,原因大概就是《宋史》将蔡京列入《奸臣传》大加贬斥,蔡京便成为奸臣的典型,其书法自然无人问津。

蔡京原本也很有才华,能文攻书,据传《宣和书谱》《宣和画谱》亦其奉勅所编。他的书法与宋代各家都能一较高下。但因其为人奸诈,为世人所鄙薄,故将其剔除而补之蔡襄,其中最关键的原因就是受到“以人论书”观的掣肘所致。

蔡襄书法

“以人论书”观正是古代“书如其人”思想的题中之义,尽管是一种极端性的表述,却时而成为北斗之尊,成为古典书学的一个经典论题。

比如苏轼,就曾说“看人写的字就能知其人,是君子还是小人,字上就能显现出来”。观北宋书家的言论,如黄庭坚、王安石、苏洵等,都有类似“以人论书”的言论,可见这种观念在宋代是十分盛行的。“以人论书”,将人的品格融入书法,这背后显然是儒家思想的支撑。

至于颜真卿为何会在北宋被众星捧月般地奉为“书法一哥”,大抵和蔡京被踢出宋四家、赵孟頫王铎被鄙视是一个道理。

宋代四大书法家苏黄米蔡中的"蔡",究竟是指蔡襄还是蔡京?

苏黄米蔡‘’四大家中的蔡到底是谁的扯蛋话题,就连权威机构的解释也只能继续扯蛋下去……

根据惯例,下面我们按照年龄大小有请各位德高望重的老师们出场。掌声欢迎~

蔡襄(1012-1067).苏(1037-1101).黄(1045-1105).米(1051-1107).蔡京(1047-1126)。

‘’蔡苏米黄‘’可不符合历史习惯叫法,必须改为历史叫法“苏黄米蔡”,听起来押韵叫着起来也小清新,就这么‘’苏黄米蔡‘’的定了。

殊不知蔡襄心里实在是高兴不起来啊,心里暗想着:就连辈分都要乱搞,谁希罕这么个名号,尼玛还硬是把老夫弄了个小弟的下场!

蔡京就连死的心都有了,“苏黄米蔡”明明是个很自然的‘’年轮‘’叫法,偏偏被认为是六大奸贼而被除名,自己被除名也就算了,一帮不肖子孙又特别爱折腾,还把蔡襄这个老头子强行的拉到了“苏黄米蔡”队伍中,还不讲辈分的乱搞一通,尼玛比我蔡京还要奸……哈哈哈……

有多少人记得宋代的六大奸贼捏。

宋代四大书法家苏黄米蔡中的"蔡",究竟是指蔡襄还是蔡京?

我们这边有一块蔡京的碑,里面的字真不错

当时的苏黄米蔡,里面说的是蔡京,但是后人鄙夷蔡京人品,所以改为蔡襄。

宋代四大书法家苏黄米蔡中的"蔡",究竟是指蔡襄还是蔡京?

蔡襄,最有名的头衔是中国书法史上的“北宋四大家”之一,他和苏轼、黄庭坚、米芾开创了宋朝书法的高峰。但是在历史上对四大家一直以来存在一些争议,那就是这个“蔡”到底是蔡京还是蔡襄?

蔡襄《离都帖》

其实最开始的北宋四大家里面的蔡的确是蔡京,只是因为后来蔡京成了遗臭万年的大奸臣所以被蔡襄取代,如果单论书法成就,蔡京是高于蔡襄的。而他们两人也确实是有关系的,同为福建省仙游县枫亭镇蔡氏,论辈分蔡襄是蔡京的堂哥,年龄相差三十五岁,两人的为官之道也是南辕北辙,蔡襄做官三十五年,励精图治,修路修桥,造福一方经济,受百姓爱戴;而蔡京四次做宰相,却是贪赃枉法,排除异己,留下千古骂名。

蔡襄为官正直,曾经两次任泉州知州,期间还做过福建转运使等,为福建、为泉州百姓做了无数功德千秋的好事,建桥、修路,改进武夷制茶工艺,发展地方经济,提高百姓收入等,均是蔡襄任职期间利国利民的政绩。

蔡襄开始主持建造万安桥,创造性地使用了近代称之为“筏型基础”的建桥工艺,是桥梁建筑史上的重大突破。种海蛎以固桥基,于桥上下两侧滩涂上,植石以附蛎,以减缓江流速度,不至于动摇桥墩两侧基础,被认为是世界上生物学运用于建筑上的先例。因为桥建在洛阳江上,也叫洛阳桥,现在已有九百多年历史,成为中国四大古桥(卢沟桥、赵州桥、广济桥)之一,为中国现存最早的跨海梁式大石桥。从皇祐五年(公元1053年)至嘉祐四年(公元1059年),前后经历七年之久,耗银一千四百万两,建成了这座跨江接海的伟大石桥。

蔡襄《脚气帖》蔡襄不仅是一位杰出的政治家、文学家、书法家,他还是茶学家,为福建茶业及茶文化的发展作出了巨大贡献。种茶最早的文字记载见于唐代孙樵《送茶蕉刑部书》,书中记载:“晚甘侯”(唐代名茶中的一种)产于“建阳碧水丹山之乡,系月涧云龛之品”。当时建溪流域所产品茶统称“建茶”、“建茗”。宋代丁谓任福建转运使监制御茶时,尤重御茶采摘制作的“早、快、新”。如“社前十日即采其芽,日数千工繁而造之、逼社即入贡”。由于采制甚精,在丁谓手中,北苑茶已誉满京华,号为珍品。

蔡襄任内大力倡议官吏,发动百姓,在从福州大义至泉州、漳州等七百余里的官道两旁栽植松树,既可防止水土流失,又能为过往行人在夏日提供庇荫之便, 因此还流下了歌谣传颂:“夹道松,夹道松,问谁栽之,我蔡公;行人六月不知暑,千古万古摇清风”。在一千年前蔡襄就有了环保意识,采取治理水土的措施,可以说他是中国历史上环境保护第一人!

历史上众多史籍记载了蔡襄的不凡生平,如欧阳修的《端明殿学士蔡公墓志铭》:“公讳襄,字君谟,兴化军仙游人也。天圣八年,举进士甲科,…四年,以右正言直史馆,出知福州以便亲,遂为福建路转运使,复古五塘以溉田,民以为立,为公立生祠于塘侧,又奏减闽人五代时丁口税之半。”喻政修纂的万历版《福州府志·蔡襄传》亦云:“蔡襄字君谟,仙游人。庆历间,由左正言直史馆,乞郡养亲,出知福州。未几,改转运使。复五塘以溉民田,又奏减五代时丁口税之半。……嘉祐初再知福州,复疏导附城湖浦”。

赞颂蔡襄的记载诗文从宋代开始就从未间断,他为民请命,削减赋税,兴修水利,监制茶业等等功绩为老百姓世代铭记。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。