肠镜检查有息肉,一定会得结肠癌吗?

前一阵子,我收到个直肠肿瘤的患者,当时做肛门指检摸到的都是溶溶烂烂的东西,局部质硬,碰一下就出血,很可能就是直肠癌,但不是非常确定。

这个患者主要症状是反复拉粘液便3年多,拉血便1天入院就诊。

后来做下腹部增强CT也考虑是直肠癌可能性大,肠镜下看也考虑是直肠癌。

按照这种情况推测,是直肠癌的可能性最大。

但剧情反转,手术后最终的病理检查结果是直肠管状绒毛状腺瘤,是一个超级大的直肠息肉!

3年多的病程,仍然还是个良性的息肉,尚未癌变。但病理检查发现这个息肉的细胞结构出现了核左移现象,是一个癌前病变息肉。

幸好发现得早,并且能及时手术,手术后一切恢复顺利。

上述这个病人,只是众多肠息肉患者中的一名。他的病程有3年了,肠息肉仍没有癌变。

就临床所见,绝大多数肠息肉是良性的,而且发生癌变的几率非常小,即使是那些直径大于2厘米的大型腺瘤性肠息肉,也只是有半数会癌变。

另外,临床上所见大多数息肉都是小息肉,直径普遍小于1厘米,恶性的可能性不大,所以敬请放心。

发现有肠息肉,肠镜下切除了就可以了,以后每2-3年复查一次肠镜便可。

哪一种肠息肉最常见?肠息肉中,从组织学角度看,以管状腺瘤最为多见,可占到所有肠息肉比例的50%以上。

管状腺瘤性息肉最大的特点是:息肉和肠管壁之间有蒂,而且这个蒂是正常肠粘膜的延伸,内含纤维、血管,并无腺瘤结构,所以即使管状腺瘤性息肉癌变时,早期大部分也只局限在原来位置,极少侵犯蒂或基底肠壁。

管状腺瘤也会癌变,但癌变几率较小,一般腺瘤越大,癌变几率就越高,所以一旦发现就要及时切除治疗。

哪一种肠息肉更容易癌变?绒毛状腺瘤,是肠息肉中癌变倾向极大的腺瘤,一般癌变率可达40%,故也被认为是一种癌前病变。

就如前文描述的例子,就是一个直肠绒毛状腺瘤,已经有不典型增生,妥妥的癌前病变,再晚一些就酿成大祸了。

绒毛状腺瘤的样子,有些像大雨过后长在桃树上的桃胶,看着一团团,摸着却是溶溶烂烂的。

不过,好在绒毛状腺瘤的发病率较低,大约是管状腺瘤1/10,所以大家也不必过分担心。

总之,不管是什么类型的肠息肉,一经发现最好就及时切除,几乎所有的肠癌都是肠息肉发展而来,能提前处理掉,就可以免去未来大手术以及放、化疗所带来的痛苦。

肠息肉一般没有什么自觉症状,有些可能会引起腹泻、腹痛、血便等,所以一旦大便有异常,建议及时做肠镜检查。

肠镜检查有息肉,一定会得结肠癌吗?

这个问题提得好,非常贴近临床和我们日常生活,相信很多人都有这个困惑,息肉一定会转变成癌吗?我想说的是只有小部分有发展成癌的潜能,为啥这么说,今天就带大家好好聊聊结肠息肉的那点事。

1.什么是结肠息肉:结肠息肉是一种结肠黏膜隆起型病变,起源于粘膜上皮,是消化道常见的疾病之一,随着生活水平的提高和生活方式的西方化,发病率逐年升高,结肠息肉起病隐匿,早期症状不明显,近些年来随着内镜技术的发展,特别是无痛肠镜的普及,大大降低了人们对肠镜的抵触情绪,肠息肉检出率也越来越高,由于息肉存在癌变风险,大部分人在发现后都选择切除。

2.结肠息肉的产生与哪些因素相关:目前尚无明确结肠息肉发病原因,多数学者认为可能与腹泻、便秘、遗传以及炎症刺激有关。

3.息肉癌变与哪些因素有关:

(1)病理类型:结肠息肉病理分型有四类:炎性;腺瘤性(包括管状,绒毛状和管状绒毛状腺瘤三种);错构瘤性和增生性息肉。其中只有腺瘤性息肉属于癌前病变,有发展为癌症的潜能,癌变率为10-20%。

(2)息肉大小:一般认为息肉越大,癌变概率越大,息肉直径大于2cm癌变率达10%,小于1cm通常不癌变。

(3)息肉形态:一般认为有无蒂腺瘤较有蒂腺瘤癌变率高。

(4)病人年龄:年龄越大,息肉癌变率越高。

通过上面的总结,我们可以直观的看到,并不是所有结肠息肉都会癌变的,大家也不要过于惊慌,只要随着年龄的增长,定期随诊肠镜,就可以随时将有癌变可能的息肉扼杀在摇篮里。

希望我的回答能够帮助大家,感谢关注!

Dr赵

肠镜检查有息肉,一定会得结肠癌吗?

答案是否定的!

息肉是指:从黏膜表面长到肠腔内的隆起状病变组织,也可以称为肠道内的“肉疙瘩。”但这种病变组织的性质也不一定是最坏的!

首先,息肉包括非肿瘤性息肉(炎性息肉、增生性息肉等)、肿瘤性息肉(腺瘤性息肉)。炎性息肉经过药物的规范治疗可消失,而增生性息肉由于其无细胞异型表现,故不需要特殊处理,此类型息肉一般认为是不会发展为癌的;而腺瘤性息肉被认为是癌变病变,包括管状腺瘤、绒毛状腺瘤、混合性腺瘤等。据研究显示,管状腺瘤的癌变率为10%-15%;绒毛状腺瘤的癌变率为20%-40%;混合性腺瘤的癌变率为30%-40%。

其次,腺瘤性息肉虽说是癌前病变,但并不是所有的腺瘤性息肉均会发展为癌。腺瘤性息肉发生癌变是跟其息肉的大小、多少、组织学类型等息息相关,一般认为腺瘤大于2厘米,其癌变率高达50%;息肉数超过3枚,癌变率增至到66.7%;绒毛状腺瘤的癌变率高于管状腺瘤、混合性腺瘤等。

其三,尽管发现腺瘤性息肉,也无需过度担忧。息肉发展为癌也是需要历程的:正常黏膜——小息肉——大息肉——高级别内瘤变——癌前病变——癌;这过程一般需要5-15年时间(但个体存差异)。而且大肠癌是一种可以预防的疾病,只要在癌变的过程中,我们能斩断其发展路径,即可放心。肠道出现息肉,一般我们需要做的是“取组织、做活检、定性质”,根据医嘱定期复查结肠镜即可。

肠镜检查有息肉,一定会得结肠癌吗?

谢谢邀请!

先回答问题:借用一句广告词:不是所有的牛奶都叫特仑苏,也不是所有的息肉都会癌变的。哈哈

其实肠息肉是一类疾病的统称,肠息肉根据其表面黏膜腺体形态和间质结构是否有发育异常具体还有十几种分类。很多不明原因的肠道隆起有时候诊断不明确的时候都可以称为肠息肉。

这个问题可以这样考虑。比如我说马路上有一辆车。你可能首先会想到是汽车。但我也可以反过来问?路上有一辆车一定就都是汽车吗?答案显然是不对的,有可能是摩托车,自行车,小车、公交车等。再反过来问:所有的汽车都需要烧油吗?答案也是否定的。同样道理并不是所有的息肉都会癌变。大概就是这种情况。

哈哈,作为一个专业的消化内镜医生:我是不是回答的太通俗了一点?

其实专业的说法是在肠道息肉中目前研究发现除了炎症性息肉和幼年性息肉不会癌变外,其他类型息肉还是都有癌变可能的,但也不用太紧张,因为并不是剩下所有息肉100%都会癌变的。不同息肉根据肠镜专家前辈们统计的结果癌变的概率是不一样的。

肠息肉癌变率从高到低大概排列顺序是这样子的:家族性肠息肉病(癌变率约为 100%)、绒毛状腺瘤(癌变率约为约 50%)、混合性腺瘤(癌变率约10%-30%);管状腺瘤(约1%-5%)。(息肉具体的确诊过程是通过病理来确诊的)。

当然胃肠道息肉癌变的概率还跟息肉的大小、表面形态、家族中有没有胃肠道肿瘤的人有密切关系,总体来说息肉越大、表面形态越难看息肉癌变率就越高,小的息肉、表面光滑的息肉癌变率更低。如下图这个息肉癌变概率就比较大,但及时切除也可以预防癌变的。

下面这张图片就是我做肠镜过程中发现的超级小息肉(我圆圈画出来的地方),这种小息肉大部分是炎症性息肉,如果好好保养有些人会自动消失的,更不要说癌变了。

肠镜检查有息肉,一定会得结肠癌吗?

肠息肉肠息肉就是容易发生在大肠内壁上的一个凸起,它是有很小的几率发生癌变,并不是所有的肠息肉都会发展成为肠癌,但是肠息肉确实是肠癌发生的首要诱发因素。

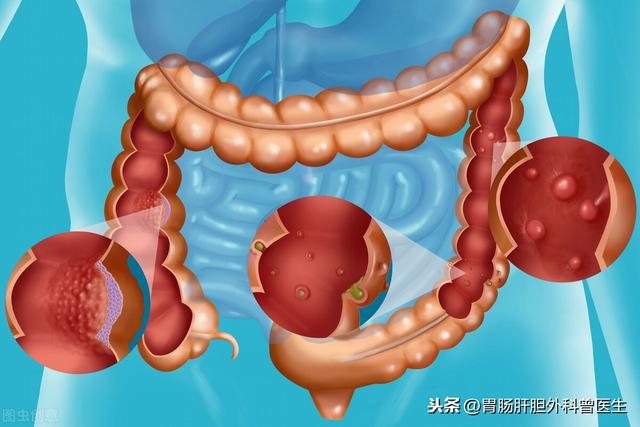

上图是肠镜下的微创切除息肉的模拟图。

肠息肉有很多的类型,一般腺瘤样息肉是最常见1、腺瘤样息肉: 主要症状表现就是间接大便带血,以及腹部的不适,腺瘤样息肉是有一定几率发生癌变可能的,一般临床发现之后,较大的都是建议切除的,以免癌变,并且在切除之后应密切的进行监测,防止复发。

2、炎性息肉: 它是因为慢性炎性长期的刺激肠道粘膜而发生的,关于炎性息肉是否会发生癌变,尚没有定论,不过它发生癌变的可能性肯定要比腺瘤样息肉小,并且它可在炎症刺激消除后自行消失;

3、增生性息肉: 因为增生而产生的,体积往往很小,它是没有癌变的可能的,一般没有什么症状的话定期复查即可。

肠息肉比较常见就上面提到的三种,腺瘤样息肉、炎性息肉、增生性息肉其中最常见的就是腺瘤样息肉,也是癌变可能性比较大的息肉,它也是大肠息肉的主要诱因,如果发现腺瘤样息肉最好手术切除,并且切除后也是要定期的进行检查,以免复发。

总的来说,虽然肠息肉不是百分百癌变,但是发现了一定要重视,是不可以忽视的,一旦发现,需要在消化科或肛肠科医生指导下采取相应处理措施。

肠镜检查有息肉,一定会得结肠癌吗?

谢邀,回答这个问题前我们需要明确两个概念

结肠息肉:是指结肠内突出于肠壁表面的息肉样病变,其病理性质尚未明确(需要病理活检确定),是一种临床诊断。

结肠癌:是结肠黏膜上皮细胞发生突变而发生的恶性肿瘤,已经病理活检确诊,依据大体外形可分为隆起型、盘状型、浸润型和溃疡

从上面我们可以知道:

结肠息肉可能,但不完全是结肠癌;

结肠癌可能,但不完全表现为结肠息肉样病变。

明确诊断的重点在于:病理学活检 这一金标准

肠镜发现的结肠息肉样病变,可能的诊断为

良性病变:如腺瘤样息肉(最常见),炎性息肉(是肠黏膜受长期炎症刺激增生的结果),错构瘤型息肉,增生性息肉(由于黏膜增生肥大形成),淋巴组织增生;

交界性病变:如多发性腺瘤性息肉病、家族性腺瘤性息肉病、PJ综合征等,其通常表现为多发性肠道息肉样病变,预后较单发腺瘤要差,部分最终可发生癌变;

恶性病变:如肿块型结肠癌。

肠镜可以提供一个大体的形态及分布的印象,并在肠镜下取活检,最终诊断依赖病理明确

关注@外科医生Kris,获取更多医学资讯。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。