相比其他朝代,宋朝为何没有阉人掌权现象?宋朝太监也没出名的?

为什么宋朝没有阉人掌权?一听这问题就知道,提问者是历史盲,根本不了解宋朝。这本也没什么,毕竟闻道有先后,术业有专攻。对历史不感兴趣的大有人在,提出此类缺乏历史常识的问题也并不奇怪,但是看回答,差点让人笑掉大牙。竟然有人煞有介事地给出了一个看上去似乎很专业的回答,其中一位貌似还是六十多万粉丝的历史大V,中国作协会员,竟然也深入浅出的分析起宋朝没有阉人干政的原因,还专门列举了北宋末期的徽宗朝,差点把我给笑喷了。

如果说历史上宦官干政最厉害的时期,莫过于北宋末期,但是人们似乎并没有感觉有多严重,那是因为在北宋末期,太监都太厉害了,已经与正常人一样,堂而皇之的位列朝班,直接参政议政,甚至位列三公,甚至做到丞相这一级别,让很多人忽略了他们本来是阉人的身份。

这其中最为典型的人物就是童贯,中国历史上的阉人无论如何强势,地位都很低,只不过是凭着皇帝的宠信作威作福,但是宋朝不一样,阉人也可以与正常人一样做到朝廷一品大员。光明正大的参政议政。

童贯有多牛,这么和你说吧,整个北宋,在活着的时候,凭着功绩封王的只有一个人,这个人就是童贯,即便是宋太祖时期的那些开国功臣,活着的时候最多做到国公,封王也都是死后追封,此后更是没有人能够活着享受这一荣誉,可见做到异姓封王是多么的难。但是童贯做到了,他被宋徽宗封为广阳郡王。那些国公在他面前都要矮半截。

童贯的实际职务更是令人瞠目结舌,知枢密院事、检校太尉、太师、太傅。什么概念?太傅位列三公,正一品位,直接参与军国大事的拟定和决策,处于专制统治者的核心位置,是皇帝统治四方的高级代言人。知枢密院事是干什么的?答;差不多就是现在的军委主席兼国防部部长,宋代称枢相,就问你牛不牛?

童贯影视剧形象,夸张了没那么多胡子

古代做官,最高也就是三师三公,三师指太师、太傅、太保,三公是指太尉、司徒、司空。童贯基本上都做过。

汉代、唐代、明代都有宦官干政的事情发生,而且影响很大,之所以会被关注,是因为这些宦官地位低下,他们所掌握的权限远超出他们的职位应该有的权利,属于职位与权力完全脱节,违背常理。就如同一个连长,却能掌控着一个师的军队,明显属于越权。被骂是肯定的。

但是童贯不是这种情况,人家的职位就是军委主席,人家有这个权利,是理所当然地行使权力。

唯一一个长胡子的宦官童贯

童贯的这些荣誉是自己拼出来的,我们都知道,北宋与西夏都了很多年,但基本上没占到多少便宜,包括范仲淹和韩琦这样的历史名人,在对西夏的战役中,也没有去得成什么重大进展,但是童贯做到了,他不但把西夏打的节节败退,收复四州,后又讨伐溪哥臧征,收复积石军、洮州,平定西北杂番,这可是北宋的百年心病,最终竟然让童贯解决了。另外大家应该知道方腊起义吧?方腊起义也是童贯带兵平定的。而且他还提出了联金灭辽,收复燕云的策略,而且亲自主持实施,最后竟然还差点就成功了,燕云十六州收回了一大半,只不过后来与金国翻脸,这些收回的失地又丢了,不但如此,还葬送了北宋半壁江山。

不要以为这只是个例,在北宋末期,阉人掌权可不只有童贯一人,还有一位叫粱师成的,与童贯一样,拜太尉、开府仪同三司,不过他没有像童贯那样战功赫赫,基本就是一个弄臣,但是他特别受宋徽宗宠信,在朝中权利很大,就连北宋官场第一人蔡京很多时候都得看她的脸色。

这还不算完,还有一个与童贯一起平定过方腊起义的人物叫谭稹,当时平定方腊,童贯带一队人马,谭稹带一对人马,两人分两路南下平定方腊起义。燕山府收回后,谭稹还做过河东、河北、燕山府宣抚使,继童贯之后成为主持北方前线防务的主帅。宣和六年,谭稹也加太尉衔。

三个也不能说明宋朝末年宦官有多牛,所以还要加几个。

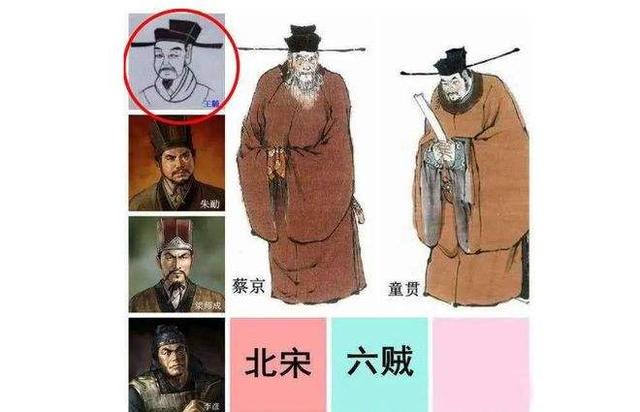

李彦,他可以与蔡京、王黼、童贯这样的人物并列成为北宋六贼之一,你说他有多牛。

杨戬,不是那个带着哮天犬的神仙,而是北宋的一个太监,彰化军节度使,最后官至太傅,死后追封为太师、吴国公。

李宪,不是唐朝的废太子李宪,使宋朝的宦官,很多博主配图都是唐朝的李宪,那个有胡子看不出来吗?有胡子的太监只有一个,那就是童贯、李宪在宋神宗时期活跃于西北边境,与王韶收复河州。又击降吐蕃首领瞎木征,并攻克兰州,主持秦凤路及熙河路军事。以功累官至宣庆使,一度兼管财政,节省冗费十分之六。童贯就是他带出来的。死后追赠武泰军节度使。累谥为“忠敏”。

看了以上介绍,牛还敢说宋朝没有阉人掌权吗?

相比其他朝代,宋朝为何没有阉人掌权现象?宋朝太监也没出名的?

大概是因为自秦汉以来,宦官乱政不绝于书,所以阉人太监在大家的潜意识里就等同马屁精、下三滥。

这与宦官大多是靠皇帝年幼无知,才得以欺上瞒下、手握重权是分不开的。

比如,胡亥继位才十几岁、兄弟姐妹都被他清洗完了,不依仗老师赵高,还能靠谁去?

而东汉殇帝登基时离出生刚满百天,自己吃奶都困难,“不得不委用刑人,寄之国命”。

唐朝的宦官弄权出现在安史之乱之后,主要是由于节度使的势力太过强大,文武百官又毫无作为,皇帝只能将权力下放到宦官手里,甚至将禁军兵权也全部授予宦官;后来,各地节度使先后反叛,中央武力镇压又屡屡失败,皇权威严几乎丧失殆尽,不但出现了藩镇割据的局面,而且宫中的这帮阉人更是磨刀霍霍,随时准备弑君废立要造反;李唐的大厦将倾,昔日的雄风很快就化为了泡影;只是辜负了那个曾经据关中窥九州、问鼎天下的天可汗,可叹他戎马越关山,灭突厥、破楼兰,万里江山到头来竟成了断壁残垣。

阉人当道,说到底还是统治者对于宦官的宠幸和重用之故。

两宋作为华夏历史的重要一环,当然也少不了祸国殃民的宦官。

比如,大太监王继恩;此人正是“烛光斧影”的历史见证人。

宋太祖驾崩后,当时皇后明明让他去通知自己的儿子赶紧入宫,结果,这货竟然在半路拐了个弯,直奔赵光义府上去了。

靠着从龙之功,一跃成为太宗皇帝身边的绝对心腹、大红人,名副其实的两朝元老,够风光了吧?

然而,时光飞逝,转眼又到了太宗病危,这货又故技重施,与李皇后沆瀣一气、谋立废太子赵元佐为帝,有意把太宗所立太子赵桓拉下马,企图再造拥立之功;幸亏是赵光义在弥留之际拨乱反正,否则这货真的就权势滔天了。

再比如童贯、梁师成等,都是有名的权阉,其中童公公还被封为广阳郡王!王爷公公,公公王爷,够不够嚣张?

所以说,宋朝并非没有宦官乱政,而是宋朝的宦官虽权倾一时,却始终没酿成什么大祸;不像东汉末年“十常侍”,明末的魏忠贤之流,直接导致王朝灭亡,改朝换代。

原因大概有一下几点:

其一,以史为鉴。大宋距离晚唐只有几十年,前朝的宦官祸乱之事,在宋太祖的心里始终挂着一根弦;又加上他自身就是黄袍加身,弄不好就是万劫不复、悲剧重演,你说他怕不怕?

“杯酒释兵权”,统收一切,就是防患于未然,怕的表现。

为了极力打压宦官,太祖皇帝身体力行,“不受内臣所媚”,立下祖宗之法:宫中太监不得超过五十人,太监五十岁以后方可养子续香灯,文武百官不得私藏,民间有买卖小太监者,杀无赦!

其二,宦官外放。宦官到了一定年资 , 必须转出外任,于是,这帮皇权家奴便失去了赖以滋长的土壤,一旦离开了皇宫大院,拍马屁都没地了。像东汉末年“一荣俱荣、一损俱损”的宦官抱团,已经不可能了。

其三,宦官早就成了过街老鼠,人人喊打,废除太监政治,已经成为了一种舆论共识。

其中最有名的就是:靖康元年,开封城内老百姓自发攻击宦官,“杀之者不可胜数”,宋钦宗都弹压不住,只得先后处死了童贯、梁师成等宦官,以平息民愤。

你看,秦桧可是个大奸臣吧,但他也十分讨厌太监,太监见了他“莫不股战”。——远远地看他一眼就两腿发抖,直接吓尿了!

可见,杜绝宦官干政是顺应人心潮流,也是势在必行,大宋的统治者又岂会认不清形势?

其四,宋朝拥有史上最庞大的文官集团,是相对比较纯粹的文人政权。

“万般皆下品,惟有读书好”,连帝王本身都酷爱文学与艺术。

太祖敕令子孙不得诛杀文人,而赵普更有“半部论语治天下”的美谈,对后世影响极深。

再加上,宋朝多名相,狠人辈出:

有寇准、王安石、贾似道、李纲这样权势滔天的文人宰相在,武官都被治“将不知兵,兵不知将”,个个如履薄冰,哪里容得下一个不男不女的阉人在朝堂之上指手画脚,破坏规矩?

在宋朝,文人士大夫与宦官阉人,那是简直就是鹬与蚌、天生死敌呀;一个眼高手低、满脑子的儒家浆糊,另一个只会溜须拍马、一肚子的坏水,岂止是一个的“彼此嫌弃”能够表达的?怕是退避三舍,犹恐躲之不及吧;要是彼此碰了面,他们都得赶紧去河边洗眼,互道“煞笔”不说,不背后再啐上一口都不算完。

只因比别人少了点东西,就已经这么招人厌弃,要是自己再不小心露出尾巴、出了“轨”,脑袋搬家事小,祖宗八辈都跟着倒霉。

相比其他朝代,宋朝为何没有阉人掌权现象?宋朝太监也没出名的?

明朝从建国开始,就建立了限制宦官的措施。朱元璋在宫殿门外明确地立了一块牌子,禁止宦官干政。但是最终的结果却是,明朝是宦官干政最严重的朝代。出现的大宦官也都是赫赫有名的。从某种意义上说,明朝甚至就是断送在宦官的手里的。

宋朝并没有建立相关的措施,并没有明确规定,禁止宦官干政。可是宋朝300年时间里,却几乎没有宦官干政的现象。

这就有点让人摸不着头脑了,明朝限制宦官干政,可是宦官干政却非常厉害;宋朝没有任何限制宦官的措施,宦官却没有干政。这究竟是怎么回事呢?

其实,任何干政现象,都是因为权力缺乏约束的表现。后宫干政是后宫的权力缺乏约束,权臣干政是权臣的权力缺乏约束,外戚干政是外戚的权力缺乏约束,宦官干政也是宦官的权力缺乏约束。

明朝首先是皇权缺乏约束。皇帝权力太大,他们为所欲为,想做什么就做什么?当明朝皇帝权力缺乏约束的时候,他肯定就是想用他们最喜欢的人,而伺候在他们身边,和他们朝夕相处的宦官,正是他们最喜欢的人。

据说,虽然朱元璋曾经立了一块牌子,但是这块牌子最早是由朱见深的宦官王振给取掉的。朱见深当了皇帝以后,热衷吃喝玩乐,不想管朝廷中的事情。所以,他就把很多事情交给王振去做。权力交给了王振,王振的权力自然就变大了。乃至于后来,王振怂恿朱见深领兵北伐,最终在土木堡被打得大败。

朱见深开了一个头,明朝后期的皇帝就跟上,嘉靖皇帝和万历皇帝,都是多年不上朝。正德皇帝更加为所欲为,不想在朝廷中办公,就不在朝廷中办公;想到边疆去住,就到边疆去住;想当大将军,就当大将军。尽管明朝的大臣多有规劝,反复地上书,但是权力失去约束以后,谁能劝得了他们呢?

总之,明朝的皇权缺乏约束,是造成宦官干政的最重要的原因。

宋朝不一样。宋朝的皇权是受到很大约束的,宋朝的皇帝是不敢为所欲为的。

最典型的例子,就是宋仁宗的时候,宋仁宗想提拔他喜爱的妃子张贵妃的大伯,给他一个“宣徽使”的职务。这个宣徽使,级别虽然高,但其实是一个虚职,没有什么实权。宋仁宗不过就是给张贵妃一个人情,并没有打算重用她娘家人,更不可能让她娘家人做大掌控权力。但是大臣们却坚决反对,把脑袋凑到皇帝怀里争辩,而且还在皇宫外猛拍门。在大臣们的强烈反对之下,宋仁宗最终放弃了提拔张贵妃大伯。

一个皇帝想要提拔谁,竟然没有自己的自主权,在大臣们反对的情况下,他竟然无可奈何。由此可见,皇帝所受到的约束有多么的大!

宋徽宗是昏君,但是他也不敢对大臣为所欲为。著名的“元祐党碑”,就是他干出来的。但是这也说明一件事,皇帝想要不用什么人,也不是为所欲为的,他必须要找到根据。立下的一个碑,就是他的根据。

事实上,宋朝有非常完善的权力行使制度和权力监督制度。

宋朝虽然增加了宰相的职数,在之前有左右宰相的基础上,又增加了参知政事。这些大臣们,在朝廷中都能够发挥自己的作用。宋朝的皇帝想要加强中央集权,却没有达到这个目的。当宰相们发挥作用的时候,皇帝的权力自然就变小了。

同时,宋朝还有两套监督体系,有两个监督机构。一个是知谏院。一个是御史台。知谏院是负责向皇帝抓皇帝的不是的,御史台是负责弹劾百官的不是的。这两套体系,相互都在发挥作用,没有任何人能够逃离这种监督。

明朝则不一样,我们只看见大臣们向皇帝上奏,或者大臣们互相弹劾。大臣们向皇帝上奏的时候,皇帝要听他们的才听,不听他们的就不听。总之,明朝的皇帝是在监督体系之外的,谁也把他没有办法的。

而宋朝的皇帝是在监督体系之内的,皇帝是不敢为所欲为的。

宋朝正是因为有严格的监督管理体系,所以皇帝的权力被限制,他不可能让太监掌控权力。只要皇帝这样做,必然会遭到反对。所以,宦官就没有做大的时候,宦官干政的现象,就不可能发生了。

(参考资料:《宋史》等)

相比其他朝代,宋朝为何没有阉人掌权现象?宋朝太监也没出名的?

在我国众多朝代当中,宋朝算是一个很独特的存在。由于唐朝藩镇割据的乱局,让宋朝初年的统治者对于武将的防范和提防,达到了登峰造极的地步。所以在北宋初年制定国策的时候,宋朝军人的社会地位和政治能量是相当低的。

这样的情况造成宋朝在中后期,军队战斗力直线下降。重文抑武国策的施行,使得文臣毫无原则的压制军队将领和底层士兵。最终在北宋末年遭遇了靖康之难,而在南宋末年,由于国内政治形势的不稳定造成南宋一朝将才凋零。最终在元朝大军之下,招致灭国之祸。

可以说纵观整个宋朝,完美的避免了唐朝末年藩镇割据的乱局。而且更让人感觉奇怪的是,宋朝也是中国朝代当中少有的,没有被太监掌权影响朝堂的汉人王朝。不得不说,这也是宋朝的一个独到之处,那么宋朝为什么能够避免太监篡权乱政的情况呢?

唐朝末年太监乱政的惨痛教训,不过刚刚过去几十年而已在唐朝末年,影响唐朝统治力量的不仅仅是藩镇割据,也有那些能够掌握皇帝生死大权的太监们。在唐朝中期,因为自身能力足够掌握全局,所以唐玄宗对于宫内的太监权利并没有进行过多的限制,使得当时的太监能够掌握一定的权利。

然而在唐玄宗之后,因为藩镇割据乱局的影响,唐朝的皇帝们开始倚重宦官,在朝堂上和文武百官抗衡,以寻求权力的平衡。然而,想法非常好,实现起来却出现问题。这群宦官们的权力越来越大,逐渐压制住了朝堂上的文武百官。最后连皇帝也被他们所拿捏。

根据历史记载,唐朝末年,被太监所害的皇帝就有好几位。也有好几位皇帝为太监所拥立,在某段时间内权倾朝野,从某种程度上来说,唐朝灭亡和宦官专权乱政也有很大的关系。

从唐朝灭亡的公元907年开始,到宋朝公元960年建立。不过短短的五十多年,一世人杰的赵匡胤如何不能认识到压制宦官对于政权稳定的重要性?于是他在杯酒释兵权的同时,也发布了相应的命令,严密压制宋朝宫内宦官的发展。

宋太祖赵匡胤立下祖训:宫中太监不得超过五十人,太监五十岁以后方可养子续香灯,文武百官不得私藏,民间有买卖小太监者,杀无赦!以一种类似于法律的祖训,让赵氏皇族子孙必须提防太监对皇权的危害!

执行到位的祖训,让防范太监深入人心在宋太祖赵匡胤,立下这个祖训之后。历代赵氏皇族子孙都严格遵循这一祖训,所以在宋朝几百年岁月当中,虽然有个别太监拥有一定的权利,但都没有能够达到随意废立皇帝的程度,也没有私自养兵割据地方的实力。

在整个宋朝,有点名气的太监除了童贯,就是在杯弓蛇影事件当中,起着决定性作用的大太监王继恩。而且也是因为这个王继恩,导致宋朝对于太监的防范更加严密。

在宋太祖赵匡胤驾崩的那一个晚上,当朝皇后让王继恩出宫去通知自己的儿子前来继位,但是这位太监直接拐了个弯儿,去了赵光义的府上。也因为他的这个决定导致太祖一脉的赵氏皇族,一度远离皇位。而赵光义也成功得到了皇位,继位成为宋太宗。

其实站在宋太宗赵光义的角度来看,如果当天王继恩没有去通知他入宫,那么大宋王朝的皇位自然与赵光义一脉的皇族子孙毫无关系。所以赵光义对于赵匡胤的那道限制太监的祖训,执行起来自然是更加的卖力。

宋朝推行天子与士大夫共治天下的国策宋朝因为唐朝灭亡的惨痛教训,所以对于武将和太监都极度防范。但是治国这个问题,不是一个皇帝就能搞定的。从小熟读圣人之书的文人,在理论上而言,自然要比武将和宦官们更有节操。所以宋太祖赵匡胤为了政治上的平衡以及对于文人的推崇,发出了“天子与士大夫共治天下”的口号。

宋朝的历任统治者也忠实的执行的这一政策,不管在朝堂之上和市井之间,不管是当朝大臣还是升斗小民,只有东华门外唱名的才是好男儿这句话,都是无比赞同的。这句话是什么意思呢?只有高中状元或者能够在东华门外皇榜上看到名字的读书人,才是当世人杰!

虽然这群北宋的文人们,绝大多数肩不能扛,五谷不分,既不能上战场,也不愿干累活。但是民间的风气以及官场的声音,把文人的地位抬高到无法想象的地步。这样做的目的无非就是为了贬低能够决定国家政权的军队组织,以及极有可能在宫内造成祸乱朝堂的宦官群体。

也就是说在宋朝,如果你有幸成为了一个有功名的读书人,你不仅可以正大光明的看不起那些贼配军,也可以拿鼻孔对着出自皇宫的宦官们,别人还会赞扬你的风气和傲骨。

结语:基于以上几点,宋朝过度追捧文人和士大夫阶层,极力压制武将阶层和宦官。虽然给宋朝带来了灿烂的文化,也避免了藩镇割据和太监乱政的可能。看起来是一个两害其间选其轻的最优选择,但殊不知造成了整个社会风气的变化。

虽然宋朝也出现过影响皇位继承的太监王继恩,也出现过有知兵事之名的太监童贯。但是他们和明朝的九千岁魏忠贤相比,其存在感可以忽略不计,在后世的知名度也相对更低。可以说,整个宋朝太监翻不起什么大浪,宋太祖赵匡胤居功甚伟也!

相比其他朝代,宋朝为何没有阉人掌权现象?宋朝太监也没出名的?

从你说这个问题就看出是瞎问在骗回复,我说个人童贯(1054年-1126年),字道夫(一作道辅),开封(今中国河南)人,北宋宦官、“奸臣”,人称“六贼”之一,是中国历史上掌控军权最大、被册封为王、首位代表国家出使的宦官。 他为人“性巧媚,善逢迎”,为徽宗搜括书画奇巧时,与蔡京结交,助蔡京为相。其为西北监军时,出兵收复了四州、洮州等地。1111年,他出使契丹,随即征讨方腊,获胜,封楚国公,权倾一时。其攻辽失败,北宋损失惨重,金兵南下时随徽宗南逃。1126年被宋钦宗处死。懂了吗

相比其他朝代,宋朝为何没有阉人掌权现象?宋朝太监也没出名的?

宋朝没有出名的太监??那只能说明你对宋朝历史了解得太少,甚至对《水浒传》也没怎么看过啊。就拿童贯来说,这位可是一个货真价实的太监,并且还以一个太监的身份被封为郡王,执掌了北宋兵权二十年啊。

不过咱们说一个实在话,这童贯是真有本事的人,并不是完全依靠阿谀奉承上位。就拿西北战事来说,当时童贯在西北军中做监军,马上宋军就要开拔打仗了。但宋徽宗因为宫内失火,认为此时打仗不祥,所以就发过来命令让大军停止。童贯接到命令后,就把这命令往靴子里一放,然后说陛下是祝咱们打胜仗的。于是宋军如期开拔,直接打了一个打胜仗,收复四州之地。可以说,如果童贯真的按照宋徽宗的命令让已经开拔的宋军再回来,那他自己不用背负任何责任,但是大军已经开拔,又岂能说退就退?说不定临阵退兵还会造成大败呢。

童贯在战后才将宋徽宗的命令告诉了诸将,诸将皆是大惊失色,因为这相当于抗旨不遵啊,那是可以被杀头的大罪。然而童贯满不在乎地说道:“当时大军已经开拔,怎么能因为宫中失火就功亏一篑?并且是自己将旨意隐匿不说,如果有责任,他愿意一力承担。”从此,童贯在北宋西军中树立起了威望,宋徽宗也是越来越重用童贯,甚至后来还让童贯主管枢密院事,当时人们称他为“媪相”。

后来方腊起义爆发,也是童贯带着宋军平定的方腊,并且从出兵镇压到凯旋回军只用了四百多天,也就是一年多的时间。对了,需要说下的是,打方腊这事其实根本就没有梁山好汉参与,就是童贯干的。可以说,童贯是有一定能力的人,至少没有辜负宋徽宗的信任。

然而这童贯真不是什么好人,他在朝中和蔡京等人狼狈为奸,排除异己,带着宋徽宗玩花石纲,是著名的“六贼”之一。特别是童贯这人带着二十万宋军与金国合攻辽国,这童贯竟然打不过辽国的残兵败将,只能拿巨额钱财让金军来打辽兵,彻底暴露了宋军的腐朽不堪。后来金军南下,这童贯再也没有了往日的镇定与从容,竟然连与金军交锋都不敢,直接从太原一路逃回开封,根本就不思任何破敌之策,哪怕是宋钦宗命令他留守开封,童贯还是随着宋徽宗一起南逃,把宋钦宗的命令当作了耳旁风一般。

最终这个执掌北宋兵权二十年的权宦被宋钦宗命人杀死,并将头颅悬于开封示众,童贯落的这样一个结局,可以说是咎由自取了。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。