中国历史上,曾经垂帘听政的太后们,谁的贡献最大?

这个问题的焦点是从哪一方面说贡献,中国历史上垂帘听政过的太后有很多,其中不乏有很高政治智慧的女强人。对历史的影响也非常深远,但轮到贡献,则要看我们从哪一方面看,你可以按照垂帘时期民生状态来谈贡献,也可以按照王朝地位巩固方面谈贡献。另外就是对历史进程的影响。

首先我们先排除两位,一位是西汉的吕后,一个是唐代的武则天,两个人都是直接坐到朝堂之上,自己的话就是圣旨,不是垂帘听政。

那么细数历史上影响较大的垂帘太后,应该是北魏冯太后和清代的慈禧太后。

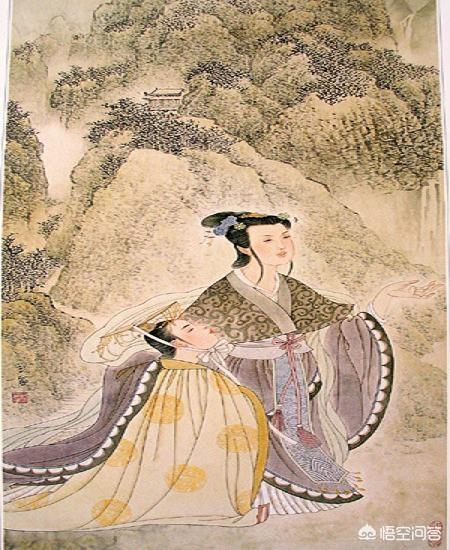

冯太后史称文明皇后,前期临朝称制,雷厉风行,处置了车骑大将军乙浑作乱,为北魏政权稳定打下基础。公元476年北魏献文帝病死(有人说是文明太后毒死),冯太后临朝听政,这次垂帘,长达14年之久,她的最大贡献是政治制度改革,她是北魏中期改革的倡导者,不但自己对政治制度进行大胆改革,还对孝文帝后来的改革产生了深远的影响,所以冯太后执政,不但对北魏的王朝稳定贡献巨大,而且是一位名副其实的改革家,对北魏的政治制度和国计民生都产生了很大的影响。

另一位则应该属慈禧太后了,受近代政治环境的影响,人们对慈禧太后的评价过于偏颇。大清从乾隆末期开始走下坡路,嘉庆勉强支持者没有出现大的衰败迹象,到了道光朝,颓势已经相当明显,道光不得不从节俭,减少开支入手,维持残局,鸦片战争的爆发,大清已成人人可欺的垂暮老人。等到咸丰即位,则内忧外困,风雨飘摇,已有亡国之像。有些西方国家甚至考虑和太平天国进行联络,随时准备清朝灭亡后和太平天国建立外交关系,内外交困中,咸丰不堪重负,日夜操劳的咸丰早早离开了人世,而这时的大清朝,给咸丰建陵的钱都没有准备好,咸丰死后四年才得以入土为安。

这个烂摊子最后落在了慈禧这个女人手里。慈禧是真正的女强人,很快结束了朝廷内部的权力之争,把大权集中到自己手里,结束了朝中的混乱局面,慈禧虽然是女人,但是她的政治眼光,远超很多朝中元老,于是慈禧一改大清封闭守旧的政策,重用曾国藩。李鸿章、张之洞这样的汉臣,并开始搞起了洋务运动。大清国在短短十几年里有了巨大变化,高层稳定,太平天国等内忧很快被平定,洋务运动也初见成效,大清国的经济形势出现全面复苏,历史上称之为同治中兴。

大清国的复苏远没有赶上工业革命对西方的影响,突飞猛进的西方列强仍然不是刚刚复苏的大清能够轻松对付的。如果嘉庆有慈禧的眼光,重用汉人,搞洋务运动,那时西方的工业革命还在发展阶段,大清还会有机会与之并驾齐驱,但是到了慈禧的时候,差距太大了,仅凭洋务运动那些有限的改革,根本不可能实现赶超,慈禧虽然是个女强人,为大清有延续了近百年的国运,但在西方列强的换死之下,在新思想不断冲击下,她也无力回天,大清国随着慈禧的离去而土崩瓦解。

不过慈禧的影响并未就此消失,他的远见卓识为中国近代革命的崛起起到了至关重要的作用,洋务运动引进了先进的思想,为中国工业崛起奠定了基础,中国早期的科技人才,几乎全部来自清朝晚期清政府官方委培的那些留学生。其中包括近代工程之父詹天佑、、开滦煤矿矿冶工程师吴仰曾、北洋大学校长蔡绍基、清华大学校长唐国安、民初国务总理唐绍仪、清末交通总长梁敦彦。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。