赵州桥是不是有确定年代记载最古老的石桥?

看了前边的回答,基本上最早的才到晋代,其时在唐山市滦县榛子镇有一座石桥,它的始建年代才是最早的,而且有明确的记载,这座桥官方称之为承流桥,这个名字出现比较晚,是在明万历十六年前后。此前这座石桥叫做临水桥。民间习惯称之为响水桥。

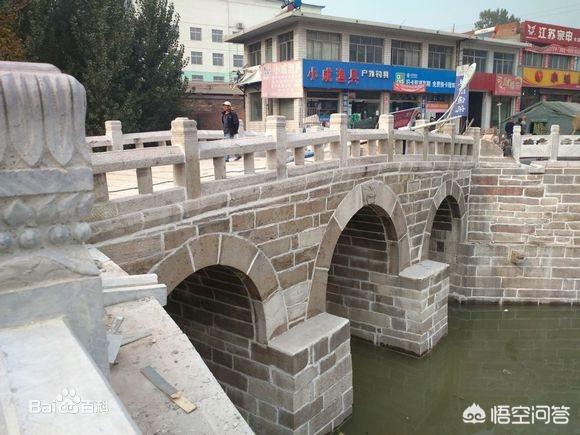

2015年对古桥进行了一次修善,换了一些损坏的栏杆,修复了砸毁的和珅像和龙首。

在清代光绪年间的《滦州志》中,把这座桥的始建年代定位北魏孝文帝时期,民国的《滦县志》也沿袭了这一说法,但这个说法是错误的。

作为一个地方史爱好者,我翻阅了有关资料,发现临水桥的始建年代不是北魏,而是更早的三国时期的曹魏。州志和县志的记载是对史料的误读。

在更早的嘉庆《滦州志》桥梁篇中,没有介绍承流桥的始建年代,但是在《艺文志》中找到了万历年间重修承流桥时的碑记文献。这篇碑记出自万历年间滦州知州张元庆之手,是为重修承流桥做的记,在里边介绍了这座石桥的始建年代,原文中提到桥创自魏明太和五年。光绪《滦州志》的编纂人员误读了这个记载,搞混了魏和北魏的区别,之所以出现这样的失误,是因为恰好北魏孝文帝时期确实有太和这个年号。但是,原文清楚地写明是魏不是北魏,而且是魏明太和五年,我们查阅历史,曹操的孙子曹叡才是魏明帝,而且他也用了太和这个年号。魏明帝太和五年,即公元231年完全符合魏明太和五年的记载,而北魏文帝太和五年根本无法对应记载。这绝对就是彻头彻尾的误读。

民国老照片

这样一来,这座承流桥的始建年代就从北魏提到了三国时期的曹魏,超过了文献中始建于晋代的旅人桥。成为中国有记载,并传留下来年代最久远的石桥,不过我们现在看到的承流桥并非原建筑,现在大桥的主体是清代嘉庆九年重修留下的,此前在乾隆五十一年、万历十六年也曾进行过维修,据明万历年间滦州知州张元庆的《承流桥记》记载,在明代是有个叫张荣先的人,对这座桥的源流始末非常清楚,并著书记载,所以张元庆在《承流桥记》没有过多对这座桥的历史进行描写。只提到始建于魏明太和五年。

这张是2015年修缮前我带燕山都市报的记者看这座古桥时的照片,正是因为这次报道,这座桥被重视,从新修缮了缺损部位。

明 万历张元庆的《承流桥记》滦州西与蓟镇接壤,州西北有榛子镇城在焉,尤蓟辽咽喉重地也,镇城东北偏山,桃谷、龙湾之水如万马自天而下,澎流飞泒,皆汇于临水桥,桥创自魏明太和五年,迄今千有余禩,倾坦湮没,仅有迹焉。余承乏是邦,命镇人郭文显董其事,庠生韩应箕向义募捐,资负有兵备使者叶梦熊,部院使者马翰如、程宗伊,知府孙维成,推府沈之全,皆捐厚俸助功,遂不数月而告成,改名曰承流桥,复建关帝庙于桥南,春秋祀焉,以奠厥流。且俾行人得止栖焉。拷诸前记,称张荣先所做其源流始末,称说纂详,今不多赘云。作为地方史爱好者,我对着座古桥进行了较为系统的研究,从构造特点、建桥的历史背景、桥名的演化都进行了大量的考证。2015年,我联系到了燕赵都市报的记者,对古桥的现状进行了报道,引起了有关部门的重视,最终大桥得到了修缮。也算我为家乡尽了一份力。

这是在大桥修缮前唐山电视台采访时的视频截图,这下大家知道山野论史长什么样了吧?就是一个中年胖叔。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。