南宋在危难中创立,偏安江南,为何军事比北宋强得多?

我写过一篇头条文章《南宋临时组建的杂牌军为何战斗力强于北宋正规军?》可以解释你的疑问。喜欢小编的文章可以关注我的头条好。为了阅读方便,我把它黏贴过来。https://www.toutiao.com/i6484183803202896397/

北宋末年,宋金因边境问题爆发战争,北宋军队面对金兵几乎是一触即溃,第一次伐宋,宋朝不得不割让三镇求和。心里不服的宋钦宗玩了一把火,打算趁与金国谈判的机会,让使臣给辽国降金大将耶律余睹带密信,劝耶律余睹恢复大辽,与大宋配合消灭金国,结果蜡丸密书被金国得到,完颜吴乞买大怒,金兵第二次伐宋,这次金兵还是势如破竹,一下杀到了宋朝的都城汴梁。徽钦二宗成了阶下囚。金人强立张邦昌为帝,然后全军撤退。张邦昌不愿意当这个伪皇帝,金人走后,张邦昌先立元佑太后,然后寻找赵氏唯一的后裔康王赵构,把皇位还给了赵氏一族。赵构接手的大宋,已经是一片混乱,外部金国大兵压境,内部群雄并起,到处兵乱,大宋已经顾此失彼,混乱不堪,可没过几年,南宋迅速稳定下来,站稳了南方半壁江山,韩世忠、岳飞、吴玠兄弟战绩不俗,成为金国最为头痛的对手。而这些军队大部分是临时招募或者收编的地方武装,大部分都是杂牌军,而且装备简单,训练不足,但他们在对金作战中表现出很强的战斗力,与北宋那些正规禁军比有过之而无不及,这到底是是什么原因呢?

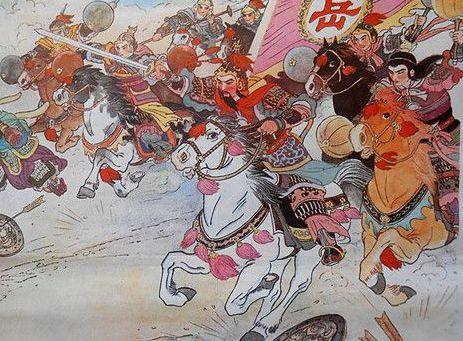

岳飞抗金

我们先看看北宋的军队制度。北宋的军队都是真正的职业军人,国家将他们编入禁军,由中央机构枢密院掌握,枢密院下设枢密使和枢密副使,都指挥使。军队不是领兵打仗的人自己训练,而是有专门负责训练的机构训练,像《水浒传》里的林冲,就是负责军队训练的。北宋多为步兵,单兵作战能力非常有限,作战时需要相互配合,才能形成较高的战斗力,这就是所谓的阵法。在发生战事的时候,枢密院指派将领出战,会给他配备已经训练好的部队,将领只对枢密院配给他的部队有指挥权,但无调兵权。将领和士兵之间只是临时搭档,相互没有固定的从属关系,将领对派给自己的队伍了解也非常有限,只能拿着支队伍曾经演练过的阵图作参考去打仗。这是北宋时期才开始出现的制度,目的是不让将领拥有自己的的嫡系部队,预防将领发动叛乱时振臂一呼,士卒响应。在这一点上,这个军队制度达到了目的,北宋一百多年时间里,从没有出现过武将威胁对抗中央的问题。

禁军

这样的部队有优点也有缺点,先说优点。1;部队都是专业军人,经过专业训练,通过演练过的阵法,士兵之间相互形成协调互补,战斗力比散开来随便打有所增强。2;将领和士兵没有固定的从属关系,不必担心将领依靠拥护自己的手下发动叛乱。3;作战时将领必须按照部队训练过的阵法对敌,基本无法变通,可以避免因将领指挥失误导致的失败。缺点就更加明显了。1;依靠阵法和士兵之间的协同作战,战力是增强了,但相互的依赖性也增加了,一旦某一环节出现问题,出现连锁反应,很可能牵一发而动全身,千里之堤毁于蚁穴。2;主将无法有效激励士卒,士卒归属感差,战场上容易出现互乡观望态度,一旦看到形势不好或有人退缩,也跟着逃跑。3;战法局限性太强,不是自己训练的士卒,不能根据战场瞬息万变的复杂环境采取有效措施,一旦失势,除了逃跑毫无办法。4;主将的个人才能几乎没有任何实践的机会。

靖康之耻

回头我们看看南宋的部队,他们大都是主将自己招募的兵勇,还有一些是收编的地方武装或山贼。这样的部队枢密院基本调不动。不实行换防,主将和士卒之间形成紧密联系,长期在一起作战配合默契,主将带头,士卒效命。主将的战术意图贯彻基本没有什么障碍,特别是在逆境中,不会相互观望退缩,战斗力肯定比北宋的那些禁军强得多。赵构接手烂摊子,整个国家机构几乎陷于瘫痪状态,内忧外患下朝不保夕,武将是不是会造反已经不是眼前的第一要务,所以赵构不但不对这些部队加以限制,甚至鼓励他们壮大,默许武将在部队中树立个人威信,部队可以不叫赵家军,叫岳家军、韩家军都行,只要能够对内平叛,对外拒敌,一律大大的封官,岳飞短短十几年,从一个士兵就升到了枢密副使、节度使,纵二品开府仪同三司,这个职务相当于军委副主席家大军区司令。

苗刘兵变

这样做的优点就是部队凝聚力强,战斗力强,但缺点也非常明显,赵构短短十几年里,先后经历了两次重大风险,先是苗刘兵变,赵构差点丢了小命,被逼退位。多亏韩世忠等人及时赶来勤王,赵构才又坐上了皇帝宝座。另外就是淮西军变,刘光世所部的统制官郦琼发动叛乱,杀死监军官吕祉,带领全军四万余人,并裹胁十余万百姓投降金人所立的伪齐刘豫。给敢刚恢复点元气的南宋一次致命打击,要知道,这样的事情在北宋一百多年里是从未发生过的,南宋发生这样的事绝非偶然。所以在局势稳定后,赵构第一件事就是恢复北宋时的制度,削减武将军权,看清局势,让出兵权的给钱回家养老,看不开形式,满腹牢骚的,来硬的。

【北宋缺将,南宋缺相】这句话大家应该不陌生,其实不是那么回子事,北宋不缺将,是那种特殊的制度限制了武将的发挥,就算韩信重生,估计也免不了吃败仗。

南宋在危难中创立,偏安江南,为何军事比北宋强得多?

在南宋“偏安”“积弱”的外表下,军事技术较之北宋实际上又有了很大的发展。首先来看看武器制造技术,《宋史.兵志》说宋代“戎具精致犀利,近代未有”。

南宋时代的长兵器,以大刀,长枪,大斧为主,这也是从实战角度出发,为了抵御北方骑马民族骑兵而发展的结果。大刀,即长柄刀,刀头刀柄加起来“丈二尺以上”,乾道二年(1166年)宋孝宗阅兵,重要的一项就是“随队呈阅大刀武艺”。 其中我们最熟悉的就是“麻扎刀”在郾城之战中,岳飞指挥步卒,使用麻扎刀大斧,击败了金军精锐的两翼骑兵“拐子马”。麻扎刀,主要用于劈断战马的小腿。而重型大斧,也是宋金长期战争中宋军的利器。绍兴四年大仪镇之战,韩世忠指挥宋军“各持长斧,上砍人胸,下捎马足”中斧的金军骑兵“人马俱毙”,绍兴十一年的拓皋之战,宋将杨沂中指挥麾下“各持长斧奋击”,著名金将完颜兀术也说“宋用军器,大妙者不过神臂弓,次者重斧,外无所畏”

至于长枪,也是南宋陆军对付金军的主要武器,宋史记载“仁宗时,天下久不用兵,天圣四年....诏作坊造铁枪一万五千,又诏作坊制栓子枪,觚枪各五万”,可见枪的使用非常广泛。根据《武经总要》记载,野战枪矛包括捣马突枪,素木枪,双钩枪,单钩枪,太宁笔枪,锥枪等多种。比如锥枪,枪刃呈现四楞锥体,如同破甲锥,体现了北宋步兵与骑兵在实战中,需要极限化长枪破甲能力,抵抗北方骑马民族重甲奇兵的需要。

攻防器械中有拒马枪,拐突枪,抓枪,拐刃枪等。比如拒马枪的结构,就是以两排长枪互成直角,穿过中间有孔的固定木桩,用以抵挡骑兵突袭。拐突枪,抓枪等枪头有突棱,倒钩或者铁刺,用于守城士兵袭击敌方爬城士兵,破坏攻城器械

在各种加入长枪的衍生兵器中,还有一种枪车,即前面有盾墙的推车,盾墙上凿有枪孔,将枪头从孔中伸出,枪杆则固定于车上,也是一种有效的步兵防骑兵突击防御武器。

另外,作为宋军基础武器的弓弩在南宋也有进一步的发展,最常用的是承袭北宋的神臂弓,和新造的克敌弓,神劲弓。

克敌弓,是南宋名将韩世忠在北宋末年凤凰弓的基础上所做的改良抛射兵器,“斗力雄劲,每射铁马,一发应弦而倒”对付北方奇兵“最为利器”。神劲弓,是一种射程比神臂弓更远的弩,使用了增加张力的铁搭等部件。

至于大型抛射武器,在《武经总要》中,就记录有手砲,单梢砲,旋风砲等八种称为“砲”的抛石机兵器,威力最大的七梢砲拥有21尺长的梢架脚柱,125根拽索,需要250名拽索军士操作,发出的砲石可达90至100斤,最大射程为400米开外。这种武器再结合南宋发达的城防工事技术,曾给金,蒙古入侵者带来巨大的麻烦。南宋初年,陈规在《守城录》中,明确指出砲应当安置在城外敌人难以观测的隐蔽位置,并设立观测员,“专照斜直远近”,在其指引下进行间接射击,效力宏大,例如,在长达三十余年的钓鱼城保卫战中,驻守于此的宋军也运用了这项技术,笔者曾亲自前往钓鱼城遗址观察,在南一字城墙遗址上,时常可以发现一些间距整齐的孔洞,这就是为了保护在城墙上指引抛石器射击观察员的设备“排叉木”留下的遗迹,所谓排叉木就是间隔两米左右的一对对木桩,上面覆盖绳网阻挡对方砲石,前方还覆以牛皮遮挡箭矢,观测者就躲避在其下瞭望敌情。

除了固定大型抛射兵器,野战用的车载抛射兵器在南宋也有进一步的发展。其中最有名的,是山东地区抗金将领魏胜自创的弩车和砲车,弩车上安装一具床子弩,“矢大如凿,一矢能射数人,发三矢可达数百步”炮车即车载抛石器,射程200步。为保护弩车和砲车,魏胜还制造了防护用的“如意战车”,根据《宋史.魏胜传》的描述,如意战车似乎是枪车的改良放大型,同时具备了枪车和辎重运输车的功效,布阵时如意战车在外组成临时工事,弩车和砲车在阵中发射,如果敌军骑兵接近,则工事中的步兵则用大斧,长枪接敌,如敌溃散,宋军的少量骑兵也可以从阵中出击,进行掩杀。

另外,到了南宋时期,由于火药的发展,抛射兵器也可以抛射各种火药弹,南宋进入了冷热兵器混用的时代。

根据《景定建康志》记载,建康府在2年时间内,创造添修火器六万三千七百五十四件,包括铁炮壳,火弓箭,火弩箭,霹雳火炮壳,突火筒,火蒺藜等。

铁火炮,即一种拥有铁制外壳,内储火药,通过爆炸产生的火焰和外壳金属碎片产生杀伤力的抛掷弹丸。“其声大如霹雳,震动城壁”,敌人“中炮即死,头目而雳碎”。其原型是以纸为外壳的“火炮”,重量从三斤到十斤不等,

另外,南宋早期的德安知府陈规,曾于德安守卫战中,发明了“长竹竿火枪”对付前来进犯的流寇。这种最早的管型火器的制作方法是,取长而粗的毛竹,每段穿空中节,滞留末端最后一节不通,以黄泥筑实,竹筒上钻一眼为火门,为了防止爆裂,毛竹本身还要用麻绳捆好,然后装填以黑火药,点燃后,以火药喷射焰杀伤敌人。

再次基础上,南宋又发明了更为进步的管型火器突火枪,身管依旧是毛竹,在火药喷射焰之外,还可以喷出小型石制弹丸杀伤敌人。但明显,射程不会太远,一些网络历史学爱好者,非把历史记载中的突火枪发射的响声可以在150步外听到,说成射程已经达到150步,这无疑是一种谬误和夸大。

火药武器的广泛使用,使得南宋在宋金,宋元战争中,能够获得许多胜利,至少在战略上形成长时间的相持局面。比如绍兴29年,完颜亮攻宋,宋将浙西路马步军副总管李宝,率水军三千,乘坐120只战船,在胶州湾松林岛附近,用火器奇袭金军船队,金军损失惨重,主将完颜郑家落水丧命。开禧三年(1207年)2月,守卫襄阳的宋将赵淳多次以“霹雳炮”打击来犯金军。景炎元年(1276年)蒙古军攻击广西静江,左武卫将军将军马暨坚守三月,用铁火炮,突火枪杀伤大批蒙军,最终寡不敌众,城破,部将娄矜辖率领残部数百人殊死抵抗,在被蒙军包围后,点燃一枚大铁火炮,自爆殉国,周围许多蒙古军将也被杀伤。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。