为什么在古代交通那么差,信息却可以广泛传播?

趣谈答案:古代的信息传递,往往会依托于语言、文字等方式,附属于结绳、烽火、骑马、驿站、信鸽、漂流瓶等多种外在助力,让‘重要’信息短时间内扩散,‘非重要’信息长久扩散。整体来看,信息属于单一传播方式,且极易出错,很难达到广义的广泛传播。

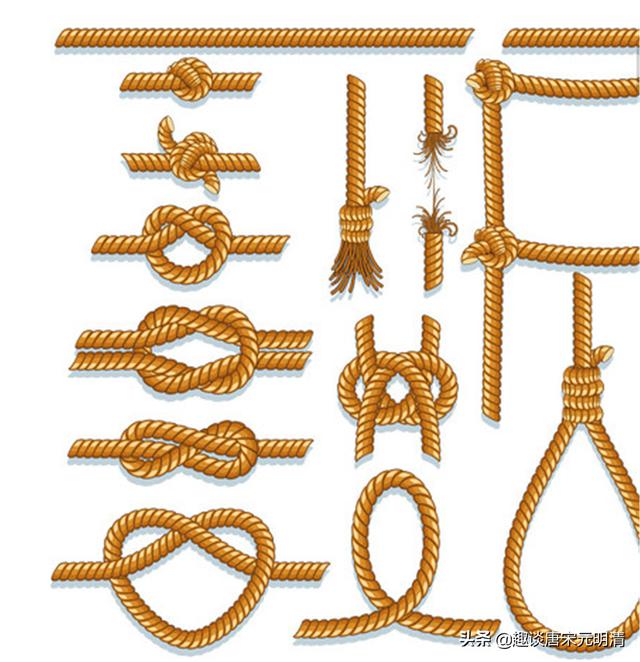

古代的几种信息传播方式结绳传递信息

结绳传递信息是在文字没有产生之前,进行部落和部落、人与人之间进行信息传递的主要方式之一。

这样的一种信息传递就目前来看,没有历史可以考证,而在《周易》当中对于这样的结绳传递信息进行过粗略记载。

使民复结绳而用之同时在《老子》一书当中也有过对应的记载,在古代的时候的确有一部分人通过结绳的方式来进行数据记录,来进行信息传递。

对应的我们找到了一部分粗略文献,比如如果发生了一些较为重要的事情那么结一个比较大的绳子。如果事情发生的比较小的话,那么只需要结一个绳子,打个小结就可以了。

烽火传递信息

烽火台的信息传递主要应用在古代的军事方面,而这样的一种信息传递,使远在百里千里之外的军事指挥核心发现战情。

延袤万余里,屏障华夏在春秋战国时期以及秦始皇统治时期,就已经开始陆陆续续的修建对应屏障,而秦始皇时期已经开始修建长城。

长城作为抵御北方蛮夷之人入侵的关键节点,长城的每一个角落按照对应米数都会有对应的烽火台,一旦一个地方发生战况,那么其余的地方则依次点燃烽火台。依托点燃烽火台的不同样式,不同规格来确定敌人入侵的时间和入侵的规模。

信鸽传递信息

信鸽传递信息是在有文字之后,并且是尽可能的统一文字,区域内进行文字与文字的交流和对话。

而信鸽最早用作传递信息的是在楚汉相争之时,项羽追击刘邦时刘邦放出的一只鸽子进行救援。当然这件事情是真是假,以及在传播的过程中有无夸张则不得而知。

家养群鸽,每与亲知书信往来真正意义上记载飞鸽传书的事,在五代后周王仁裕所记载的《开元天宝遗事》当中传书鸽章节当中描述。

驿站传递信息

驿站是供传递军事情报以及朝中大事或者非常紧要事情的中途中转站。

一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来杜牧的《过清华宫》当中所谈到的无人知是荔枝来指的就是专供的使臣通过驿站的方式来进行输送荔枝。

在绝大多数情况下,驿站都是有着超等规模,包括但不限于紧急传递、中等紧急传递或者百里加急文件。

除此之外,还有很多信息传递的方式,而这些信息传递方式整体来看可以分成两种,分别是可跨越距离性的信息传递和不可跨越性的距离传递,我们依次来看。

信息传播的可跨越距离性我们把古代的信息传递分成两个板块,分别是信息可传播和信息不可传播,只不过在信息不可传播的那个板块当中,没有太大的探究价值。

同样的问题来了,在信息可传播的板块当中又分成两个板块,分为可跨越距离性和不可跨越距离性。

比如在上文当中我们讲到的烽火传播信息,指的就是可跨越距离下,他们可以隔绝空间和时间上的距离,短时间之内形成一个集群效应,在集群效应当中能够分析敌情,能够分析边关的状况。

烽火传播等传播的优势性

烽火传播,更多的时候是通过白天和黑夜以及不同烽火以及和不同烽火群之间的信息传递,这些信息传递能够起到一个短时效性。

短实效性指的是在短时间之内,信息可以最快速、最便捷、最迅猛的方式传递,而且这样的一种信息传递可以保证朝廷在短时间之内做出对应的决策,来保证对应的边关区域。

跨越距离的必要性

在危急时刻,尤其是在万分紧急的军情状态之下,跨域距离性是非常必要的,因为跨越距离保证了部队之间信息传递的交通便利性。

我们不妨做一个假设,如果一个城池被围困住了,而这个城池需要向外传递信息的时候,没有办法做到跨越距离性的话,就会出现很大问题。因为绝大多数信使都有可能被外面层层围困的敌军所俘获。

那么这个被围困的城池,他究竟展现出一个怎样的状态,能够坚持多少日子,外面的高等级将领根本不知道,朝廷也不知道,对于封建帝国来说这是最为致命的。

为了知己知彼,百战不殆,如果不能够做到知己知彼的话,那么对于一个帝国来说,它的信息阻滞性将会严重影响整个帝国的根基,会对整个帝国带来诸多的不稳定性和不安全性。

跨越距离后的便捷性

一旦信息传递能够保证跨越距离的话,那么信息传递跨越距离之后,它会有很大的便捷性。

举一个恰当的例子:敌人入侵一座城池或者入侵长城的时候,往往只需要在一端点燃烽火台,那么这个信息传递的速度是非常快的,只要对应的烽火台旁边的士兵看到自己身边的某个烽火台已经点燃了篝火,那么这样的一则讯息,就可以短时间之内实现长距离的传递。

跨越距离后的缺失性

但是跨越距离性既然有着它对应的优势性,也会有它对应的缺失性,缺失性之一便是信息的不真实或者信息很容易被误解。

我们再举一个例子,比如在烽火台进行信息传递的时候,如果有其中一个烽火台被敌人收买,与此同时传递出错误的信息,那么对于整个烽火台的信息传递将是致命的,朝廷也根本无法短时间之内掌握动态。

这种通过一种小的举措来直接改变整个大的局势,通过牵一发而动全身的手法,在历朝历代当中也都有过具体展现。简而言之,烽火台的信息传递充满着诸多的不可控性以及无法识别和辨别性。

信息传播的不可跨越距离性同样的道理,信息传播既然有可跨越距离性,也有不可跨越距离性,我们继续来看。

信件传播的优势性

我们继续来举一个例子:信件的传播。古代的时候,帝王希望能够把一些信息传递给他人,或者自己的好朋友之间信件的来往传递都会依托于信件的传播,而这种信件传播更多的时候是倾向于书信往来。

无论是帝王或者寻常百姓信件传递的时候总会涉及到驿站,无非一个是朝廷的驿站,一个是民间的驿站。

不跨越距离的必要性

绝大多数重要的文书,尤其是朝廷非军事的文书,他们之间的信息传递都是通过信息不可跨越性传递,也就是通过信件传递。

相比较而言,通过信件传递能够让信息更加严谨,更加缜密,也能够保证信息传递的时效性和真实性。

普通百姓的信息传递,可能是通过信件的传递,亦或者通过某些便捷的通道,通过某些熟人携带信件进行书信往来。

但是在帝王之间或者朝廷上的信件传递,会有对应的300里加急,800里加急,甚至1000里加急。

针对于不同的信件以及不同信件的紧急程度,导致信件的传递所受到的待遇也不一样,有一些信件甚至旁人无权干预,也无权查阅,只能交由帝王一个人来查看。

不跨越距离的便捷性

肯定有很多人说:不可跨越性的传递信件,必然会遇到很多时间上的阻碍,必然而然的不会触及到便捷性问题。

不,恰恰相反,尽管不跨越距离性的传递信件无法触及到时间上的便捷性,但是对于距离上、空间上以及信息的缜密度来看,也有着得天独到的优势。

不跨越距离后的缺失性

与此同时,不可跨越性距离传递的同时,信件的传递它的有效期限是严格约束的。

以明朝朱棣为例,在朱棣执政时期,南越发生过一起变化,而那次变化之后,朱棣并没有及时的掌握信息的变化根源,以及信息变化之后所呈现出来的样子,造成这样的后果,主要原因就是:信息传递的过程中出现了诸多变故。

我们可以这样认为:当信息一旦呈现不可跨越时,它的时效性会遇到一个关卡,而这个时效性如果短时间之内不能够得以妥善解决的话,对于整个帝国的发展而言,也会有诸多的问题和危机。

信息传递的非广泛性古代信息的传递,在没有火车,飞机,手机传真等诸多现代工具的扶持之下,很难保证信息传递的高效有效性。

我们也无法保证今天发生的信息能够在第二天及时的传遍大江南北,即便能够传遍天下,其中是非曲折,是否发生过误差都是一个未知数。

信息传递的屏障

在高科技未展现出来的时候,想要保证信息传递的广泛性和普适性是非常难的。

这也是为什么在古代的时候,民间野史非常的多,皇宫当中的丑闻也非常的多。这些丑闻不一定是皇家有意为之,也不一定是某些人有意为之,很有可能是在信息传递的过程中,一轮又一轮的信息传递造成了信息的误差。

信息传递的误导区

大家都见过一个古成语:三人成虎,讲的是什么呢?在集市上如果有三个人说有老虎来了,那么剩下的人都会认为老虎来了。这种随从性和盲目性,往往会为信息的传导误区,提供很大的不可控性以及诸多的无法预测性。

在古代进行信息传递的时候,尤其是信息一对一传递,一对多传递和多对多传递时很容易出现误差,因为信息的传递并没有严格约束,更多的时候是怎样方便怎样来。

在信息的交叉传递时往往会导致信息传递出现问题,信息传递不明朗,信息出现诸多误差等等。

信息传递的多面不可控性

当信息的传递出现多方向误差,当信息的传递出现了左右摇摆,昨天听到的信息和今天听到的信息呈现出截然不同的两面性时,就需要封建王朝的统治者横加干预了。

对于一些信息如果不干预的话,极有可能影响封建王朝统治者他们的控制性,比如雍正皇帝究竟是怎样当上皇帝的这样的一个信息,如果拿捏不到位,对于雍正皇帝来说,他的统治就会呈现出很大的危机性和不可预测性。

历史启示录相比较而言,古代的信息传递与现代的信息传递相比总会差点意思,原因很简单:因为古代与现代的科技发展相比,呈现出一个在天一个在地的状态。

我们无法,事实上也没有必要拿着现在的眼光去评判古代的信息传递,古代信息传递自然有着古代的智慧和哲学,只不过相比较而言,与现在所拥有的信息传递的多种途径和多种办法要落后的多。

因此我们可以认定这样一个事实:古代交通环境非常的差,信息传播也是极其有限,只有重大事情或者邻里八村发生的事情能够进行短时间内长范围的传递。但是如果保证信息的广泛传递,并且保证绝大多数信息的真实性是不太可能的。

为什么在古代交通那么差,信息却可以广泛传播?

古代有八百里加急,沿途有驿站可以歇脚,就像现如今的邮局一样。

为什么在古代交通那么差,信息却可以广泛传播?

我国是世界上最早建立有组织的传递信息系统的国家之一。早在三千多年前的商代,信息传递就已见诸记载。

长城的信息传递功能乘马传递曰驿,驿传是早期有组织的通信方式。位于嘉峪关火车站广场的“驿使”雕塑,它取材于嘉峪关魏晋壁画墓,驿使手举简牍文书,驿马四足腾空,速度飞快。此砖壁画图于一九八二年被中华全国集邮联合会第一次代表大会作为小型章邮票主题图案使用,由此看出嘉峪关是中国信息文化的发源地之一。

古代信息传递的出现离不开“上下五千年,纵横十万里”的长城。“长城”一词始见于战国时代的文献记载。在古代不通朝代有着不同的修筑形式,所以对这种防御工程的称谓也有所不同,如:列城、方城、塞、暂洛、界壕、边墙等,实际上均指“长城”,其实广义的长城是对中国古代所有的巨型军事工程体系而言。

在历代长城修筑过程中都遵循的基本原则是“因地制宜、据险致塞”。一是根据地型来构筑工程。二是充分利用地理天险防御敌人。长城以垣墙为主体,包括了城障、关隘、兵营、卫所、墩台、烽堠和观察、通讯等综合功能,形成了古代最为严密的军事防御体系。其中,设于长城内侧的烽火台是一个重要的组成部分。

西周出现的烽火制度西周时期,为了防备敌人入侵,采用“烽隧”作为边防告急的联络信号。在古史书《周礼》中有这样一段记载“在各国从边疆到腹地的通道上,每隔一段距离,筑起一座烽火台,接连不断,台上有桔槔,桔槔头上有装着柴草的笼子,敌人入侵时,烽火台一个接一个地燃放烟火传递警报。每逢夜间预警,守台人点燃笼中柴草并把它举高,靠火光给领台传递信息,称为“烽”,白天预警则点燃台上积存的薪草,以烟示急,称为“燧”。

古人为了使烟直而不弯,以便远远就能望见,还常以狼粪代替薪草,所以又别称狼烟。周朝规定:天子举烽燧各地诸侯必须马上带兵前去救援,共同抵抗敌人。由此可见,烽燧制度的实施,意味着早在周时就已出现了庞大而又完善的军事信息联系网络。我国考古工作者于1972年至1976年在居延通过发掘获得了汉代木简三万余枚,并发掘了烽燧遗址,对我们了解汉代烽燧提供了丰富的资料。

据木简可知两汉时代,从河西四郡(今甘肃省武威、张掖、酒泉、敦煌)一直到盐泽都有烽燧设置,而且规模很大,管理极严,号称“烽燧万里相望”,据说是“五里一燧、十里一墩、三十里一堡、百里一城塞”举放烽火,昼夜不同,白天放烟,夜晚举火。此外,还采用各种不同的暗号表示进犯敌人的多少,敌人在五百人以下的放一道烽火,在五百里以上的放两道烽火等等。在出土的《塞上烽火品》中记载了当时朝廷制定的临敌报警和举放烽火的条例,即“联防公约”。该条文规定了在匈奴侵扰的不同部位、人数、时间、意图、变动以及天气异常等情况下,各塞举放烽火的类别、数量、传递方法以及发生失误如何纠正等细则,就连燧长有病请假都要经上级批准。这种信息传递方法,对防守边疆、抵御敌人曾起过一定的作用。

烽火传递信息是非常快速的,在公元前119年大将卫青和霍去病率领几十万大军分路出击,以举放烽火作为进军的信号,仅仅一天的时间,这一信号就从河西传到几千里外的辽东。由于烽燧报警的迅速及时,直到明、清时代仍然沿用不衰。山东省的烟台市就是因为明朝在那里设置狼烟台,以防倭寇入侵而得名的。

驿传制度烽火传递军情固然迅速,但它不能完整地表达深刻复杂的军事内容,随着社会的发展和政治、军事的需要,依靠畜力传递信息的通信方式逐渐占据了支配地位,形成了传递官府文书的更为严密的驿传制度和烽燧报警配合使用。

西周时期,为了适应周王同诸侯之间联系需要,在大道上每隔30里设一个驿站,备良马周车,专门负责传递官府文书,接待来往官吏和运送货物等。孔子曾说:“德之流行,速于置邮而传命。”意思是说,他所提倡的道德学说,比邮驿传送命令传播得更快。可见当时的邮驿通信不仅已相当完备,而且速度也已相当快了。

秦汉时期,形成了一整套驿传制度。特别是汉代,将所传递文书分出等级,不同等级的文书要由专人、专马按规定次序、时间传递。收发这些文书都要登记,注明时间,以明责任。隋唐时期,驿传事业得到空前发展。唐代的官邮交通线以京城长安为中心,向四方辐射,直达边境地区,大致30里设一驿站。据《大唐六典》记载,最盛时全国有1639个驿站,专门从事驿务的人员共二万多人,其中驿兵一万七千人。邮驿分为陆驿、水驿、水路兼并三种,各驿站设有驿舍,配有驿马、驿驴、驿船和驿田。

唐代对邮驿的行程也有明文规定,陆驿快马一天走6驿即180里,再快要日行300里,最快要求日驰500里;步行人员日行50里;逆水行船时,河行40里,江行50里,其它60里;顺水时一律规定100到150里。诗人岑参在《初过陇山途中呈字文判官》一诗中写到“一驿过一驿,驿骑如星流,平明发咸阳,幕及陇山头”。在这里他把驿骑比做流星。天宝十四载十一月九日,安禄山在范阳起兵叛乱。当时唐玄宗正在华清宫,两地相隔三千里,6日之内唐玄宗就知道了这一消息,传递速度达到每天500里。由此可见,唐朝邮驿通信的组织和速度已经达到很高的水平。

宋代将所有的公文和书信的机构总称为“递”,并出现了“急递铺”。急递的驿骑马领上系有铜铃,在道上奔驰时,白天鸣铃,夜间举火,撞死人不负责。铺铺换马,数铺换人,风雨无阻,昼夜兼程。南宋初年抗金将领岳飞被宋高宗以十二道金牌从前线强迫召回临安,这类金牌就是急递铺传递的金字牌,含有十万火急之意。

驿站是官府的通信组织,只许传递官府文书。除宋朝准许高官显宦附寄家信之外,都不准附寄私人信件,私人书信只能托人捎带。1975年考古工作者在湖南省一处秦代墓室中发掘出两件木牍家信,第一封信是“黑夫”和“惊”联名写给一个叫“中”的人;第二封信是“惊”写给“中”的,这是我国现知最早的家书实物。据估计这两封信是由同在军中服役期满后返乡的同乡捎往家中的。古代人民通信之困难,由此可见。

到了明朝,才出现了专为民间传递信件的通信机构——民信局。在明永乐年间湖北麻城县孝感乡被迁往四川开垦的移民,由于思念故乡,相约每年推选同乡代表回乡几次,来往带送土特产和信件。久而久之建立了固定的组织称“麻乡约”。后来就形成了专业的民信局。

邮驿通信在边防和经济、文化的交流等方面起到了一定的进步作用,成为我国古代信息传递的主要形式。岁月流转,那些古老的信息传递方式已被今日方便、快捷的现代化通讯方式所取代。

为什么在古代交通那么差,信息却可以广泛传播?

其实也是慢的,官方消息会由中央朝廷通过驿站传达地方,如战报有鸿翎急使,六百里加急等,如政策性的诏书,每年春耕之前黄历必须由朝廷钦天监测算好统一印制,统一发放,这一点在农耕文明的古代很重要,必须及时到达,其二是文化类的,在印刷术没有普及之前,书本主要靠传抄,知识主要靠老师带徒弟,其三流言,何谓流?人口流动的快就传的快,流通的慢就传的慢,一时不流通就没的传了

为什么在古代交通那么差,信息却可以广泛传播?

首先,各朝各代都会建有驿站,常年备有快马,以供公文流转和信息传递。

这是个国有企业,待遇特别好。

在电视剧中,我们常常可以看到,一些封疆大吏在上报奏折或者是有紧急情况时,都会差人八百里快递或者六百里快递。

这个里程数指的是官员所在地到京城的距离。

这些快递员在传递过程中,管吃管喝管住管行。

你不用掏一分钱,饿了到驿馆免费吃。困了到驿站睡觉,每个驿站都会有专人管理马匹,每到一个驿站都会换一匹马。

快递员的任务就是不顾一切的去传递信件,什么都不要管。保证快递和信息的实时性。

也正因为快递员的待遇好,福利高,所以在古代交通条件不便利的情况下,信息也能够传播及时。

还有就是古代经常会发生天灾人祸,经常会有灾民流离失所。人口迁移之众之频繁,也加速了信息的传播。

更有古代的信息传播方式虽然落后,但是方式多样。

飞鸽传书,像琅琊榜中琅琊阁搜集天下各种信息,都是靠各地的鸽房来飞鸽传书实现的,虽然有些艺术化,但是也是有据可考的。

还有就是长城的烽火台,用来传递军情。狼烟,斥候兵,军报,战报等都是古代传播信息方式的体现。

所以才能解释为什么在古代交通条件特别差的情况下,信息还能广泛传播。

为什么在古代交通那么差,信息却可以广泛传播?

其实消息传递很慢。

一般认为,古代消息传递就是口口相传,沿着主要道路、河流散布出去。

但是消息也有差异的。没有爆炸性的新闻或者娱乐八卦,其他人怎么会传消息?

谈论的大多是某某神童做了诗词,某某头牌如何如何,谁家富豪娶亲如何。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。