秦国为何不通过与周王室联姻来加强自身的正统地位?

趣谈答案:秦国最开始未入周天子法眼,而秦国强盛之时周天子又处于衰败状态,联姻价值不大。此外,秦国结盟主要对象为楚系国家(亲楚国家),通过与楚国结盟,来保障秦国南方利益;通过与西戎结盟加对抗,来获取西方利益,与此同时牵制晋国,图谋霸业。

秦国百年奋斗史战国七雄当中有两个国家非常特殊,一个是秦国,一个是楚国。这两个国家有一个共同点,被其他的诸侯国称为蛮夷之地。关于这一点,我们会在下文当中细说,先来看一看所谓的蛮夷之地秦国。

消失的五十年

秦帝国一直有称王称霸的雄心,也一直有当一方诸侯的欲望。

但是在周天子分封天下诸侯的时候,始终没有找到秦国的影子。阴差阳错间,秦诸侯的两点欲望和野心都没有实现,一时落寞万分。

而在公元前771年,第1次机会展现在了秦帝国的面前,秦帝国也及时拿捏住了。骊山之乱,秦襄公因为在短时间内率领一支部队,帮助周天子平定天下,获得了个封号。

这个封号是什么呢?那就是诸侯的封号。

我们有必要向大家再次阐述一遍:在周天子时期,想要当诸侯没有那么简单,必须得获得周天子的册封。哪怕某一个部落他们拥有着极强的战斗力,能够控制一大片土地,没有周天子的册封,什么都不是。而秦襄公以及秦诸侯的诸多位前辈的多次隐忍和对时机的拿捏到位,终于拿到了这一张空口支票------诸侯册封。

有趣的是在公元前771年一直到公元前720年,这整整51年里面秦诸侯似乎消失了。

它究竟在干什么,谁也不知道,甚至对应的史记里面也没有详细阐述。

但是我们能够从奋六世之余烈当中窥探一样,那就是秦国正在努力的扩充自己的实力,并且变得异常低调。

秦国的野心

秦国野心很大,但现实给秦国上了一课。

因为秦国分封的土地在周天子的最西面,这一片土地只用两个字来可以形容,就是荒凉。

好的,我们继续把周天子分封天下诸侯时所用到的路数简单讲一下。

周天子为了保证分封土地的公平性,更多的时候为了保证自己的边疆平稳,往往会把一些区域型大国、拥有超强实力的国度,分封在比较偏远的地方。而把一些实力弱小,但是对周天子的功劳非常大,帮助周天子奠定天下基础的诸侯分封在腹地。

而秦国是个例外,因为秦国分封的时候,时间节点实在是太晚了。天下甭管好的土地还是差的土地,都已经分得差不多了。这个时候秦国得到的土地非但是蛮夷之地,而且还非常的荒芜。

荒芜不可怕,蛮夷之地也不可怕,因为秦国用了两个铁血手段:第一个铁血手段是《求贤令》的颁发。第二个铁血手段则是通过系列的变法。

周天子的没落

公元前707年是一个时间节点,而且这个时间节点非常微妙。

这一年郑庄公的手下射中了周天子的肩膀,在此之前周天子一直是类似于一个神一样的人物,他们享有着世界最顶级的权利,他们仿佛也不食人间烟火。

这一次触怒周天子,直接将周天子从神坛上拉下。尽管这件事情以郑国道歉告一段落,但是周天子的命运似乎就此走向滑坡。

毕竟连自己国家的子民都不再重视周天子了,那么周天子的意义是什么?周天子还能否统治这偌大的区域,周天子又能否让诸侯臣服,一切都是未知数。

秦国的战略方针

秦国的战略分成了三步走,而这三步走几乎奠定秦帝国的强盛。

第一步远交近攻,这是我们能够熟知的一个战略,这个战略指的是秦诸侯通过和远处的国家友好交往,通过和近处的国家进行短兵相戈,来奠定自己的霸主地位。

而第二个战略和第三个战略分别是秦晋之好和秦楚联姻。这两个战略分别涌现在不同的时间阶段,也分别表示了秦诸侯的野心。

秦晋之好的崩盘秦晋之好是一次彻头彻尾的失败外交,无论是秦国和晋国的关系还是晋国与秦国的联系,都处在一个可有可无的状态,只要趁着对方不注意一脚丫就踹了过去。

我们可以这样认为,秦晋之好远不如秦楚联姻,秦晋之好更多的是两个国家统治者之间的私利考量,而不是国家大局的考量。

什么是秦晋之好?

在秦晋之好之前,我们需要讲一个人物,他的名字叫重耳,重耳的父亲就是著名的晋献公。

在晋献公的前辈们奋斗努力之下,晋国的国土其实并不大,一共只有一个川字形的小构造。我们可以称之为从山西高原三列纵向山脉一直到太岳山,太行山,吕梁山。

但是在晋献公时期一共并吞并了17个小国家,有38个国家服从,成为了当时鼎鼎有名的大霸主。

秦晋之好发生在晋文公时期,而在晋文公之前的那一长段时间里面,秦晋两国其实也素有交往,关系不菲。

而在公元前636年的时候,秦穆公率领部队来保护公子重耳也就是咱们上文所提到的那个晋文公。

这是一个无本的买卖,而且秦穆公是稳赚不赔的。可是吸取之前的教训,在十多年前,秦穆公曾经率兵保护晋惠公回国,人家刚回到国家就翻脸不认人,给了秦国一个哑巴亏。

所以这个时候,秦穆公直接率领着部队来到晋文公的面前,并且要求他牢记这一段恩情。除此之外,秦国还率领一支部队常驻晋国,目的之一就是为了威胁晋文公,让他不要忘记这一段友情。

秦晋之好的利益受损方

秦晋之好一共历经百年,而百年之内,两个大国家之间的友好交往为当时秦国的发展赢得了先机。

但是秦穆公一直是出力不讨好的角色,比如他为了拉拢公子圉,把自己的女儿都嫁给了他,可是这个小子一听说自己父亲去世需要继承地位直接跑掉了,也就是后来的晋怀公。

再后来秦穆公开始帮助晋文公继位,而晋文公继位之后,秦穆公又反悔了,觉得如果这样吃哑巴亏,实在不是自己风格。

等到晋文公去世之后,秦国终于磨刀霍霍向猪羊,原本想来一次胜利的大屠杀,没有想到被敌人侦破,直接落了个落荒而逃。

秦国的战略大更改

秦晋的尧山之战,可以说让秦国和晋国之间联盟彻底土崩瓦解,自此开始秦晋之间再无任何关系往来。

两个国家之前有联盟的基础,虽然短时间之内无关系往来,但也不至于短兵交接,最起码秦诸侯是这样想的。

但是后来的彭衙之战和王官之战,直接打乱了秦晋两个国家之间的所有联系,两个国家从之前的兄弟眨眼变成了仇人。

本章小结:秦国在当上诸侯之后,便开始拼命的巴结晋国,希望能够和晋国友好往来,但是没有想到偷鸡不成蚀把米。在之后的几次大型战役当中,秦国一直没有占到便宜,于是秦国开始转移自己的外交方略,把目光盯向了楚国。秦楚联姻的多面利好性摆在秦国周围的可选盟友数量非常的少,而且质量都很高,只有两个:一个是晋国,一个是楚国。

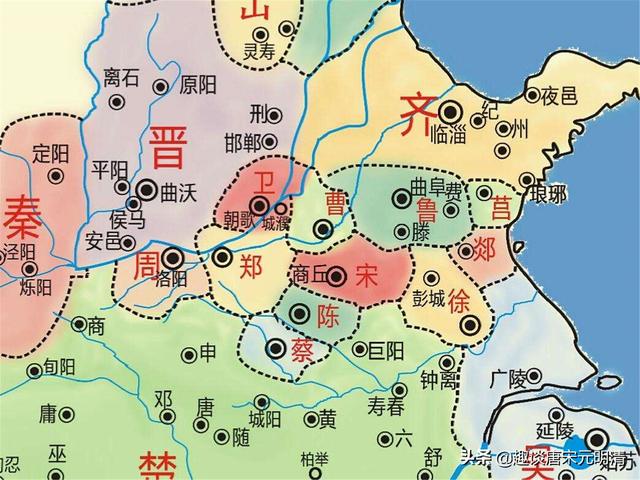

如果大家能够拿出春秋争霸时期的地图来看,就不难发现秦国的南方就是楚国,而且楚国的地盘之大几乎达到了整个版图的1/7~1/4。

稳定南方

在前面讲到过秦国本身就位于蛮荒之地,无论是它的南方还是它的西方,都有着很多的外族敌人入侵。

而秦国想要去找寻一个霸主,想要去找寻一个盟友,必须要做到一点,那就是稳定南方,因为秦国真正的眼光是在自己的西方。

秦国的西方可以说是一片无主之地,只要自己的实力够强胜,就能够大肆侵略,而秦国的南方如果侵略过分,会引起楚国的警惕。

所以实力并不是非常强盛的秦国开始和楚国结盟,也就是秦楚联姻。

图谋西北

在秦楚联姻之后,开始大幅度的图谋西北。

秦国第一次大规模的版图扩张,也正是在这一阶段。我们会发现秦国的版图直接扩充到西北大量土地,而这些土地理论上来说已经属于秦国的直接管辖了。

跨区域作战

在秦帝国的心目当中,短时间之内平定西北是整个国家的大型战略方针,除此之外再无其它。

秦国可以这样想,绝对不可以这样做,因为有着盟友的扰乱,就意味着秦国必须分出很多的精力来帮助楚国分担压力。

华夏最有两个竞争力的国家分别是晋国和楚国,有趣的是晋国和楚国两个国家还紧密的联系在了一起。

于是著名鼎鼎的晋国楚国争霸出现,而楚国和晋国争霸的时候,楚国直接拉上了秦国。这一次战略会晤让晋国哑巴吃黄连,有苦说不出。不久之后齐国也开始凑热闹,而且齐国直接站到了晋国的那一方。

牵制晋国

好的,截止到目前为止,我们已经知道了秦国的三点战略和两点作用。

三点战略分别包括稳定南方、图谋西北以及通过和楚国联盟来抵消晋国对自己的威慑力。而两点作用则分别是帮助楚国稳定南方以及帮助楚国抵御晋国。

这个阶段的秦国已经发生了根本上的转变,它已经从之前的肆意结盟转变成有目的的结盟。秦国已经明白,如果再次和晋国牵扯在一起,对自己的发展而言没有好处,而利用一切机会稳定自己的后方,图谋更大的土地才是秦国的主要战略目标。弭兵二次会盟,天下大乱弭兵会盟一共有两次,而这两次弭兵会盟几乎决定了周天子时期的天下大势。

什么是弭兵会盟

弭兵会盟一共有两次,第一次弭兵会盟让双方之间相互有个底,第二次弥兵会盟则直接让春秋争霸短暂停止。

在公元前579年第一次弥兵会盟是在宋国大夫的安排之下进行的,此次会盟非常不稳定。

如果大家知道鄢陵之战这次战役的话就不难理解,弭兵会盟带来的巨大破坏力,一次不公平、实力不对等的会盟,极有可能引起二次战役。

紧随其后,第二次弭兵会盟开始,第二次弭兵会盟比第一次弥兵会盟更加严谨。此次会盟从之前的几个国家,眨眼之间变成了十四个国家。这十四个国家中,就包括了秦国、楚国、齐国和晋国这几个重头戏。

第二次弭兵会盟推选出来了两个霸主,分别是晋国和楚国,与此同时又出现了两个非霸主的霸主,也就是比霸主低一个等级的国家分别是秦国和齐国。

弭兵会盟的可怕后果

在标题当中我们谈到了弭兵会盟的可怕后果,可怕后果之一是周天子。大家有没有发现这样重要的会议,周天子原本应该身居高位,周天子应该主持所有的会议,而此次会议最第次开始的时候,根本不是周天子召开的,而是宋国的大夫。

除此之外,这一次民兵会议推选出来两个吧主,势必有一些人不服从吧主安排,也势必有一些人认为吧主应该是自己一定会盟,在绝对实力不均等的前提之下,只会加大诸侯之间的矛盾,而这个短暂的争霸停歇将会导致再一次再一次争霸的卷土重来。

盟约彻底破裂

首先弥兵会盟的顺利进行标志着宋国的外交胜利。因为宋国推动了春秋的进程可以仅仅如此,因为这个推动是短暂的推动。

不敢宁居,悉索敝赋,以来会时事任何一次会盟都是有对应的利益侵占方和利益的受损方,而弭兵会盟,最大的利益受损方就是这些小国家。

晋国和楚国两个国家之间的会盟,实际上是以侵犯了那些小国家的利益做出来的最大利益让步。

不久之后盟约彻底破裂,演变出来了一次更加惊心动魄的战役。

秦国的利益分析

我们能够看得出来,秦国无论和哪一个国家联姻都是看中的最大利益方,秦国最开始和晋国进行联姻,看中的就是晋国的实力以及和晋国的地缘政治关系。

紧随而来,秦国和楚国联姻,就是因为楚国能够保证秦国南方疆域的稳定,秦国可以一心一意的在西北地区开疆扩土

秦国每一次联姻,每一次友好外交都有着很强的政治目的性,正是因为这些政治目的性导致他和周天子之间没有联姻的可能和必要。

除此之外,还有一个话题非常敏感,就是秦国弱小时,周天子瞧不上秦国,两个国家之间必然无法联姻。当秦国强大时,周天子正处于急速的衰败期,而这个阶段就更没有和周天子联姻的必要了。

历史启示录秦国原本就属于边疆蛮夷之地,和楚国有着相似之处,这也是为什么秦国和楚国之间能拥有百年之好,毕竟自古以来英雄都是惺惺相惜的。

此外,秦国和楚国并列为周天子时期的蛮夷之地,这样的蛮夷之地在周天子强盛的时候,根本入不了周天子的法眼,周天子也不屑于和秦国联姻,如果这个时候非要冒昧的和周天的联姻,无疑是自讨无趣。

而当秦国强盛之后,它有着自己的政治考量,有着自己的军事实力考量以及即将获取的不当得利考量,就更没有必要和周天子联姻了。

秦国为何不通过与周王室联姻来加强自身的正统地位?

战国之前,在周王室及中原各诸侯的眼中,秦国属于不入流的国家,也仅仅比楚国好一些。根本没有资格跟周王室联姻。

战国时期是“礼崩乐坏”的时期,实力为王。即无威信又无实力的周王室根本就没有存在感,也谈不上什么正统的地位。所以战国七雄也懒得理它。

秦国的由来秦国立国比较晚,是被西周第八位君王周孝王分封的。当时西戎的首领名叫大骆,他的长子非子非常善于养马。有一次非子去犬丘贩马,正好遇到刚继位的周孝王。周孝王见非子马养的好,人又精明能干,就把非子留了下来,做主管畜牧的大臣。

上一代的君王周懿王在位时候西周羸弱,常被西戎等少数民族侵袭,被迫迁都。

“懿王七年西戎侵镐,十三年翟人侵岐,十五年,王自宗周迁于槐里”“懿王之世,兴居无节,号令不时,挈壶氏不能共其职,诸侯于是携德”《竹书纪年》到了周孝王在位时,深感耻辱,命申侯率六军征讨西戎。申侯与西戎有联姻的关系,所以申侯不乐意攻打西戎。他对周孝王说:“我把我的女儿嫁给了西戎的大骆,现在生有一个儿子叫成,如果大王您保证让成来继承西戎的首领,我保证西戎臣服,不再骚扰西周”。

申侯的私心很明显,怕将来非子回到西戎跟自己的外孙抢夺西戎首领的位置。周孝王也觉得这个办法不错,就答应永远不放非子回国。

后来西戎果然与西周和好了,在周孝王五年的时候,还送给了西周一百余匹良马。马在当时是非常重要及珍贵的物资,收到良马的周孝王非常重视,在陕西和甘肃交界的一块地方开辟了一块牧场,命非子在那里为周王室养马。

三年以后,非子的马群数量大增,为周王室创造了大量财富。为了表彰非子立下的大功,周孝王给了非子一块封地——秦邑,非子在此建立了秦国。

位列诸侯这时的秦国领土非常小,而且也不是诸侯。因为非子出身西戎,所以秦国只是依附于西周的蛮夷附庸国。

时间到了周幽王时期,幽王贪恋女色,宠幸褒姒,废掉了申后和太子姬宜臼(当时没有太子的称谓)。娘家人申侯大怒,联合缯国、犬戎攻破了西周都城镐京,并在骊山杀死周幽王。至此西周灭亡。

周幽王死后,申侯、缯侯及许文公共同商议立姬宜臼为周平王。因为秦国距离较近,当时的秦襄公带兵前来勤王,并护送周平王东迁到了洛邑。秦襄公对周王室的贡献使得周平王非常感激,便将西戎控制的岐山以西的土地封给了秦襄公,但得秦国自己打下来。并封秦襄公为诸侯,到这时秦国才在名义上成为了诸侯,可以与其他诸侯建立外交关系。注意:只是名义上的。

平王封襄公为诸侯,赐之岐以西之地。曰:“戎无道,侵夺我岐、丰之地,秦能攻逐戎,即有其地。”与誓,封爵之。襄公於是始国,与诸侯通使聘享之礼,乃用緌驹、黄牛、羝羊各三,祠上帝西畤。《史记 秦本纪》这个时候,历史已经进入了东周时代。所以说整个西周时期,并不存在一个叫秦的诸侯国,也就更不存在与王室联姻的可能了。

晋国对秦国的战略影响很大周王朝的等级尊卑制度森严,“先古圣王后裔”的诸侯爵位最高,地位尊贵。但周王朝最所倚仗的是王室宗族的诸侯国。所以像秦国这种爵位不高,地处偏僻,出身蛮夷的诸侯国是被边缘化的。且不说周王室是否乐意与其联姻,即便联姻了,也不会被中原这些嫡系诸侯所认同。

而且提到秦国,就不得不说一下晋国,在整个春秋时代,晋国是对秦国影响最大的国家。

晋国是王室宗族的封国,看地图就能清楚,晋国的主要职责就是拱卫周朝京畿,防御西北的蛮夷。但这一地理位置恰巧完全封死了秦国东进的道路。虽然在秦穆公时代,秦国曾大败晋国,成为过春秋霸主。但在历史的绝大多数时期,晋国一直是秦国不可逾越的障碍,无论是军事上还是政治上。所以春秋时代,秦国的主要战略就是向西发展,抢夺少数民族的地盘来扩充自己的实力。除了极少数时期,秦国很少参与中原诸侯会盟征伐等行动。所以取得所谓的正统地位不在秦国的战略考量当中。

战国时期没有联姻的必要历史进入战国时代的重要事件就是“三国分晋”,庞大的晋国被韩魏赵三国瓜分。这个事件对秦国的影响最大。

其一:对于秦国来说庞然大物的晋国一夜之间变为了三个小国(相对晋国来说),而此时的秦国已经基本完成了西边的扩张。此消彼长,秦国终于看到了东向发展的机会。

其二:周王室的威信荡然无存,叛臣篡国都被认为合理合法,哪里还有什么所谓的正统。所以整个战国时期争天下靠的是实力与诸侯国之间的交往攻杀,周天子已经无人问津了。

秦国为何不通过与周王室联姻来加强自身的正统地位?

简单来说,秦国是以武力证明正统的。

秦国公室的祖先,曾是商朝的诸侯,在武王灭商时站到了商朝一方,这就导致周朝立国后,他们被穿了小鞋,由诸侯沦落为养马的奴隶。

到周孝王时期,秦人因为马养得好,首领秦非子被周孝王封为天子附庸,秦国开始了自己的复兴之路。周宣王时期,秦庄公击败西戎,被周宣王封为西陲大夫,获封犬丘(今天水) 。

公元前771年,周幽王被犬戎所攻杀,秦襄公因率兵救周有功,得到了周平王的赏识。 次年,秦襄公派兵护送周平王东迁,被封为诸侯,获封岐山以西之地。自此,秦国正式成为周朝的诸侯国。

然而周平王只是开了张空头支票,岐山以西均被犬戎攻占,秦国的封地需要自己去打,所以在护送平王东迁后,秦国转身就投入到了轰轰烈烈的夺取封地战争当中。历经襄公、文公两代人的努力,秦国全据岐山以西,成为周朝西部的一个伯爵国。

随后秦国东西并举,用数代人的努力疯狂发育,占据了关中平原大部。而当秦国将目光投向东方的中原之时,猛然发现,曾经的周王室已经废了。

自平王东迁后,周王室的共主地位就很受挑战,第一个站出来的就是周王室的亲戚郑国。

前720年,周郑交质,堂堂天子,要跟一个诸侯交换国家继承人换取信任,面子大失。同年,周平王去世,太子泄父归国的时候受惊过度,到达洛阳不久,未及继位,便去世了,王孙林直接继位,为周桓王。

周桓王开始算计怎么搞郑国,周郑于是爆发繻葛之战,此战中郑将祝聃射中王肩,天下哗然,事后郑庄公向周桓王道歉,并得到谅解。自此,王室威严扫地。

这时候,从实力上看,秦国只是个二等强国,远没有取代周朝的实力,与周王室联姻加强地位毫无必要,秦国更需要的是巩固国家联盟的联姻,比如广为人知的秦晋之好。

前655年,秦穆公迎娶晋献公长女,秦晋结成联盟,历经百年发展的秦国开始了自己向中原进发的历程。

这条路秦国走的很不顺,尤其最大的石头都是秦穆公自己搬的。前651年,秦穆公帮助晋惠公继位,晋惠公翻脸不认人,于前645年与秦国爆发韩原之战。秦穆公抓了晋惠公,在老婆的劝说下把他放了回去,留其子公子圉为人质。

秦穆公为了拉拢公子圉,把女儿嫁给他,但当公子圉得知晋惠公病逝的消息时,立刻偷跑回国,在父亲去世后继位,是为晋怀公。

秦穆公这个气啊,把晋怀公伯父公子重耳找来,助其回国继位,是为晋文公。晋文公率领晋国走向霸主之路,把秦国东进的路堵得更死了。秦穆公悔之晚矣,好不容易等到晋文公死了,他觉得要捞点好处,派兵偷渡晋国远征郑国。

这次出兵战果不大不说,归途中还被晋国发现,打了个埋伏,秦军全军覆没,这就是崤之战。这次战争后,秦晋的联盟算是彻底破裂了,秦国在跟晋国打了彭衙之战和王官之战后,充分意识到自己单挑干不过晋国,于是开始物色新的盟友。

这个盟友显然不会是愈发孱弱被当成大旗的周王室,而是唯一能够跟晋国扳手腕的楚国,于是秦国一方面退出中原争霸,全力向西发展,另一方面与楚国联姻,在晋楚争霸时东出袭扰晋国,晋国则拉上齐国,四国结成两个集团。

前546年,所有诸侯在宋国的调停下参加第二次弭兵会盟,共推晋、楚为霸主,所有小诸侯共同朝贡晋、楚两国,而秦国、齐国作为两位霸主的高级盟友,不需要向任何霸主朝贡。

就正统而言,诸侯的正统秦国在周平王时期就有了,不用像韩赵魏三家和齐国田氏那样上下运作从周王室那里取得,至于天子的正统,秦国根本没那个实力,也不是靠取个王室公主就能获得的,事实上,周朝后来被秦所灭,史家便以秦为正朔,尽管这时秦国尚未统一,但实力已为列国之冠,这个正统的转移,完全是靠实力来背书的。

秦国为何不通过与周王室联姻来加强自身的正统地位?

我是历史领域的创作者赏心乐史,我来回答楼主的这个问题。

首先可以肯定的是在秦国建国初期,秦国肯定是想要和周王室联姻的,一方面是可以增强本国在各个诸侯国之间的话语权以及地位,因为秦朝建国初期,周王朝周天子对于诸侯国还是有威慑力的,联姻了有大大的好处;另一方面与周王室联姻有什么好差事肯定第一个会想到秦国,利益关系。

但是大家都知道历史上国与国或者是皇室与门阀士族联姻都是要有利益关系的。秦朝建国初期实力弱小,周王室作为统治者,是不可能跟秦国这样弱小的诸侯国联姻的,那是丢面子的大事,会被其他诸侯国嘲笑的。联姻对于周王室来说好处太小了,可能还会被下边的诸侯国嘲笑,当然最主要的还是利益关系占主导地位。

笔者通过秦国的发展史来分析楼主这个问题,秦国的发展壮大与周王室一步一步衰弱直到灭亡的过程,两者基本是成相反关系的。

秦国建国初期周孝王六年(前905年),秦先祖秦非子因养马有功被周天子封为附庸国。 治都於秦邑(今甘肃省甘肃省天水市清水县东北地区),使复嬴氏祀,号曰「秦嬴」,秦国伊始。公元前821年,秦庄公击败西戎,被周宣王封为西陲大夫,再次赐以秦(天水),即大骆之族所居的犬丘(天水)之地 。

在西北秦人的土地上,有一个青年一直遥望着远方,终于他的机会来了。西周在成康之治后,其实力直线下降。周宣王虽然小小的振作了一把,但是终究是无力回天。中央政权的崩落,必然导致地方势力的崛起,眼看西周政治混乱,各个诸侯国们摩拳擦掌,都企图在这个即将四分五裂的局势中分一杯羹。

秦襄公明白,若不利用局势,秦国将难以做大。和亲作为一种政治手段,显然得到了秦人的青睐,成语“秦晋之好”就是来源于秦国的政策。但是秦国的第一次和亲却不是和晋国,而是和西戎。拉拢西戎大部族,即给秦人找了一个靠山,又解决了后顾之忧,同时还为日后称霸西戎的道路埋下了伏笔。

公元前781年,周幽王即位,历史上著名的“烽火戏诸侯”的政治闹剧作为一个导火索,彻底改变了天下的局势,从而使秦国从一个地方的小城邦晋升到了与齐、鲁地位等同的诸侯大国。

公元前771年,周幽王被西戎所攻杀,秦襄公因率兵救周有功,而得到周平王的赏识。公元前770年,秦襄公派兵护送周平王东迁,被封为诸侯,又被赐封岐山以西之地。 自此,秦国正式成为周朝的诸侯国。秦国从周天子开始作为附属国,直到秦襄公被封为诸侯,在岐山建立秦国整整一百多年时间,可见秦国的初期建业之艰难,建国初期与周王室的差距实在是太大了,那时候想要和周王室联姻肯定是不可能的,在秦襄公末期也就是东周初年,秦国已经初步具备了,称霸的条件,实力是在东周王室之上的,周王室现在是需要秦国的支持的,秦国在这个时候也就没有必要和周王室联姻了。

秦国建国中期春秋末期,周王室基本是名存实亡,没有任何的话语权,基本是要看实力强大的诸侯脸色的。“和亲”作为一种政治手段,讲究的是利益关系,后来秦国为了称霸增强实力与话语权“和亲”对象自然就是强大的诸侯国“晋国”,正所谓强强联手,才能获得更多的利益。

周朝自建立以来,一直是诸侯之首,也是天下政治的中心。战国以来,诸侯割据,天下大乱,周王朝基本任由强大的诸侯摆布。周赧王五十九年,西周公尽献其邑三十六城、民三万,秦尽收其献,归其君于西周国。是年,周赧王驾崩,墓葬位于庆城县城东,枫香岗乡丁家溶村。秦昭襄王迁九鼎,占王畿,灭东周。历时八百年的周王朝走向终结。

周王朝就此退出了历史舞台,而秦国一统天下的曙光就在前方。

小结:秦国建国初期有必要与周王室联姻来加强自身的正统地位,但是当时双方实力差距太大,关系不对等,没有足够的利益支持,所以不可能联姻,到秦国中后期,周王朝在诸侯国的统治力名存实亡,秦国实力越来越强大,秦国也就没有与周王室联姻的必要了。

文/赏心乐史,感谢您的阅读,回答仅代表个人观点,文章图片来源于网络,侵删;了解更多有趣的历史知识可以关注我。秦国为何不通过与周王室联姻来加强自身的正统地位?

谢邀,我是爱历史的老猫

这个问题我来简单的说一下吧,秦国当然想获得正统地位,但是秦国跟山东六国还是存在着很大的隔阂的。

为什么这么说呢?因为秦国由于位于蛮荒地区,以至于山东六国都将秦国人成为”西戎“,也就是西边来的蛮夷。

要想跟周王室联姻那可是非常困难的一件事情,在春秋时期,估计只有齐国跟晋国有机会甚至有能力来联姻,因为这两个国家实力雄厚,而且跟周王室有着很近的关系,但是秦国就不行。秦国最早的土地还是东周初立时期秦国拼尽全力占领西部少数民族的地区而获得的呢。

因为周平王许诺过秦王,只要你有能力攻取西戎,那么西戎的土地就都归你了,谁知道,这一句话让秦人付出了近百年的努力,才获得了这一片土地,自此秦国版图才得到基本确立。

秦国确立完最初的版图之后有着强烈的东进意愿,但是晋国这个强国时刻阻挠着秦国的东进梦想,联姻的确是个好办法,但是周王室答应的可能性很低。

秦国为何不通过与周王室联姻来加强自身的正统地位?

那样秦国就明显无法统一中国,仍然会维持对天下的分封。

因为周天子仍然会作为儒教教主号令天下,莫敢不从。

秦国作为诸侯国国君是拥有属于道家控制的儒教长老地位的,道家讲究“万物负阴而抱阳”,基本是维持“母神”信仰的。

而秦国搞的“法治”,实际上就是树立“天下”这个大家庭,也就是现代意义上的国家,是必须提倡“父神”信仰的,通俗的话讲,秦国实现“大一统”的秦始皇就是“要当天下人的爸爸”,这种思想,就是“宇宙主宰,大神当中的大神”,也就是“皇帝”,民间传说中的“玉皇大帝”,客观上也是以秦始皇为雏形。

而秦始皇要当这个天下人的“爸爸”,在国家体系中也就没有册立皇后,因为如果立了皇后,皇后就会“母仪天下”,中国归根结底是一个“礼仪之邦”,皇帝只能控制“礼”,而皇后则控制“仪”,就像中国民族基础信仰,皇帝的代表伏羲控制对外的“规”,皇后的代表女娲控制对内的“矩”一样,所以秦始皇痛定思痛,觉得由皇帝全面控制“规矩”,全面控制“礼仪”,才是正确的选择,以避免像嬴秦太后作为楚国人控制秦国的情形再次出现。

通俗一点分析,就是秦国这个法家的“爸爸”要夺道家这个“妈妈”天下的统治权,他连楚国这个一方诸侯国的皇后都不能接受,又怎么可能接受周国这个天下共主的皇后来把持朝政呢?

秦王朝灭亡后,汉王朝将道家信仰再次扶正,对匈奴进行“和亲”,就是这种“母神”信仰的延续,汉武帝统治时期,将道家重新建立儒教的努力来了个“连锅端”,实行“罢黜百家,独尊儒术”,以原来居于被领导地位的儒家为班底建立儒教,道家则被赶下朝堂,走入民间,在远离中原的四川巴地带领一些坚定的儒教徒(大半可能本来就是道家思想的起源地),无法再对抗国家组建儒教,就建立了道教。

由于道教信仰与儒教信仰他们在本质上具有思想的同源性,所以鲁迅先生曾经从现象分析上说,中国人憎和尚,憎尼姑,憎耶教徒,憎回教徒,唯独不憎道士,懂得此道理者,懂得中国大半,就是这个意思。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。