长平之战后,损失了45万大军,赵国为何还能歼灭秦国30万大军?

趣谈唐宋元,胡侃元明清!

赵国在元气大伤之后依然能够歼灭秦国,最主要的原因是因为赵国搬救兵了。

事件回顾好像在长平之战之后,赵国就一直处在一种浑浑噩噩的状态,这基本上是所有的历史书籍告诉我们的。

只不过有那么一点点偏差,因为长城之战失败之后,赵国还凭借着自己的力量消灭了10万匈奴大军,让匈奴在若干年之内再也不敢侵犯赵国了。与此同时,赵国海凭借了自己手中现有的力量消灭了秦国的30万大军,只不过这一点可能有点出入,仅仅是击败了30万大军,并没有将这30万大军统统杀掉。

让我们来看一下这场战役究竟是怎样开始的,又是怎样结束的。

赵国是打不过秦国的,这种事情拿脚后跟想想就明白,赵国明白秦国也明白,所以秦国派了30万大军围攻赵国,想的很简单,一举把赵国拿下。

与此同时,赵国也有着自己的打算,秦国进攻自己无非就是为了要土地,既然你要那我给你就好了,这场战役就不要打了。可是旁边的一个谋臣说了一段话改变了整个历史。

这个谋臣说道:赵国现有的土地是有限的,而秦国的野心是无限的,用无限的野心去换有限的土地,秦国的野心只会越发膨胀,我们今年割地、明年割地、后年还是割地,迟早会灭亡的。

赵国醍醐灌顶,于是把原本需要贡献给秦国的土地贡献给了其他国家,与此同时,一场声势浩大的反对秦国的战役正式打响。

这场战役具体开展是这个样子的,赵国把所有的土地给了齐国,于是齐国允诺前来帮助赵国,与此同时给了楚国好处,于是楚国也决定帮助赵国,更重要的是齐国和楚国来了韩国也就不得不来了。最终魏国也来了,于是秦国打赵国实际上是秦国一己之力去攻击其他的六个国家,这场战役经过失败了。

没错,这就是事实好像这场战役很简单嘛,无非就是两个人打群架,而赵国这一方面看着打不过秦国了,于是赶紧拉过来几个哥哥弟弟的一起去打秦国。

当然可以这样理解,但是有一点是绝大多数人容易忽视的,那就是照顾人的脾气秉性。

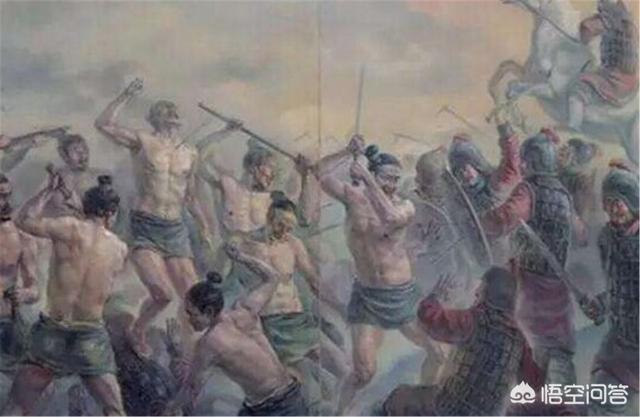

我们发现自古以来对于燕赵地区的百姓都有一种风俗和习惯,这种风俗和习惯叫做硬怼。

赵国的人非常喜欢打架,而且是往死里打的那种,他们不会屈服也不会投降,当然一个极其英明的将军领导是一个必备前提之下。(不然的话,大家可以借鉴长平之战)

【感谢大家的耐心阅读,希冀大家点赞、评论、关注,小生在此谢过!】

长平之战后,损失了45万大军,赵国为何还能歼灭秦国30万大军?

我们知道在长平之战中,由于秦赵双方国力上的差距以及战略战术的选择上的不同,最终导致的结果就是赵国战败,数十万精锐全军覆没,赵国就此一蹶不振,辉煌不在。

然而让人意外的是,在接下来的邯郸之战中,面对前前后后三四十万精锐秦军的疯狂进攻,想象中不堪一击的赵国竟然能够死死的咬住秦军,守住了邯郸城,非但如此,最终还在援军的协同之下大败秦军,造成近二十万秦军的伤亡,那么已经元气大伤,国力大减的赵国到底是如何能够做到这点的呢?其实吧,赵国能够做到抵御秦军,最后反扑成功,虽说是意料之外,但也是在情理之中。

范睢,白起剧照

秦国给了赵国喘息和求助的机会长平之战后,之所以白起要坑杀近四十万赵军降卒,除了说粮食问题以及降俘太多管理上有困难之外,最为主要的原因,其实是白起想要趁此良机一举拿下赵国都城邯郸,而此刻的邯郸城对于秦军来说,几乎算是不设防的存在,毕竟长平之战基本上打光了赵国国内除了北部边疆以外的大部分军队。

而结果确实,赵国派遣了一个使者说服了秦国相国范睢,使得秦昭襄王接受了赵国割让六城的求和条件,责令白起收兵回朝,这一举动不仅造成了秦国两大支柱范睢,白起的将相失和,最终导致白起身死,也为赵国争取到了近一年的休养生息,以及游说列国,拉拢盟友的机会,所以说后来之所以赵国能够挡住秦军先期的猛烈进攻,和这近一年的准备时间是息息相关的。

战争意形图

赵国的哀兵,哀民,以及仇恨的力量长平之战的结果震惊了整个赵国,四十五万赵卒的死亡几乎是把所有赵国百姓都推到了秦国的仇恨面上,毕竟四十五万人,几十万户,可以说基本上赵国家家户户都与秦国有着血海深仇,所以在历经一年的准备后,实际赵国能够动用的兵力已经达到了十万余,所以面对秦国的再一次进攻,本土作战加上哀兵的无畏和勇敢,还有着高大坚固的城墙作为依托,加上兵力上的差距并不是特别巨大,主力防守以及局部进攻策略之下,能够抵御住秦军的进攻也在情理之中。

邯郸之战示意图

联军的协助如果单靠赵国一方,短时间靠着前期准备加上国人的奋勇之心还可以坚持一下,但是时间一长肯定国力,军力上的巨大差距就会直接造成赵国的崩盘,而在这个过程中,我们熟知的毛遂自荐带来的楚国十万精兵,魏国信陵君魏无忌窃符救赵带来的八万魏国精锐,共同协作之下,内外夹击对付已经显露疲态的攻城的秦军,秦军大败,被列国联军乘胜追击,造成大量的伤亡,就此遏制住了秦军的前进趋势,缓解了秦国吞噬天下咄咄逼人的局势。

秦攻赵 战争意形图

所以说,赵国之所以能够在损失了四十五万精锐的情况下还能,抵御住数十万秦军的经过,并最终造成二十万秦军的伤亡,喘息的机会,赵国百姓军队的拼命以及盟友的协助缺一不可。

虽然说长平之战的胜利使得,秦国在统一之路上迈进了一大步,但是邯郸之战的惨败,却也在很大程度上延缓了秦国统一的步伐,使得秦国的统一大业未能在秦昭襄王手中完成,而落到了秦始皇的头上。

长平之战后,损失了45万大军,赵国为何还能歼灭秦国30万大军?

赵国不可能在长平之战损失45万人,两百多万人口的赵国,会养得起45万军队?说长平之战赵国损失45万军队,是纸上谈兵毫无经济常识的说法,45万这个数字应该是秦赵双方和上党百姓的总份亡数字,赵国败了糊涂帐一并算在赵国头上。

依战后形势分折:长平之战后,秦军虽为战胜一方,但没有力量马上乘胜追击,进攻赵都城邯郸,因为在长平之战中秦军伤亡过半,只能算“惨胜”!。半年后才命白起为将进攻赵都邯郸,可是白起拒绝为将,理由是“远绝河山争人国都必败”!实际上是白起知道秦军长平之战时伤亡惨重导致战斗力下降,而且赵国也没有“穷途末路”,北方边防上还有防匈奴的几万重装骑兵和十万步兵,东边还有防备燕国进攻的兵力。秦王只有另派王龁为将勉力进攻邯郸,在赵国未动用防匈奴和燕国的兵力的前提下,秦国围攻邯郸两年多都攻不下来,秦王又派郑安平带兵助战,还是攻不下邯郸。后来魏国信陵君窃符救赵,楚国春申君也带楚军赶到,赵军和魏楚联军内外夹击,大败秦军于邯郸城下,秦军郑安平部两万余人降赵。信陵君率联军追赶秦军一直到函谷关。三国联军乘势收复河东六百里土地,秦兵死伤大半,丢失了6年以来所侵占的全部领土。从长平大战到邯郸之战,赵国先输后赢,但都城邯郸始终屹立;秦国先胜后败,但超级大国独霸天下的格局已成。随后,战国进入为期20年的相对和平或休战年代。一场历时达六年以上的秦赵之战,前期长平之战,之后邯郸保卫战到大反攻,最后结果是赵国取得胜利嘛!之后燕军四十万攻赵,被廉颇帅十五万赵军杀的大败,燕主将粟腹、乐乘被俘。战争前期虽然阵亡于长平前线但大量杀伤了秦军的赵括功不可没,赵括在长平之战中英勇挫杀秦军是“够本没亏”的,赵括是为国捐躯为国担当的悲剧英雄,是烈士嘛!一个“纸上谈兵”的成语骂他两千多年,岂有此理!有人问得好:“秦国用得着以举国之力,付出重大伤亡,为了杀一个庸才赵括”?长平之战,秦赵双方伤亡人数差不多,连白起自己也承认“伤亡过半”,那是六十万秦军加后来的十多万援军。白起杀俘,也有报复泄怒的成份。但是赵国此战是败了,因为赵国主赵括战死了,秦国主将白起活着(后来因为两次拒绝挂帅进攻邯郸被杀)。

从数字上分析,赵国在长平之战中,败虽然败了,但也不会被坑杀什么四十五万人。为什么呢?当时赵国全国人口顶天三百来万人,最多养五十万军队(后来秦灭六国最大极限也才可用六十万军队伐楚嘛),赵国周边环境险恶,三面作战,北方有匈奴人随时入侵,东北方是世仇燕国,西方是强秦,赵国不可能在长平之战被杀四十五万军队,还有能力进行三年邯郸保卫战,同时还在北方和东方保留相当规模的防御军队。之后还以廉颇为将帅十五万赵军大败燕国人。而且赵国人尚武,多慷慨侠义之士,四十五万人不是说活埋就可以活埋的。

还有一种说法:从以前网上看到一篇文章说的是考古队挖到一个士兵的家书,书中写的正好是长平之战,书中提到白起可谓是运气好,赵括运气差,赵军在即将包围秦军时,突然天下大雨严重影响赵骑兵推进速度,后被秦军利用大雨快速突围,这个是第一次,第二次是赵军在即将突出重围时,秦军运输的粮草和一起来的十几万援军(当时秦王在国内发总动员令,要求15岁以上60岁以下的男丁全部入伍增援长平),提前3天到达而且到达时正好是赵军要突出重围的时候,由于这十几万援军的突然参战,赵军突出重围被彻底粉碎,而在这个时候,秦军的还在不停的增兵而赵军则固守!!! 秦军又久攻不下,原因就是赵军已经建立起大量防守要塞,秦军猛攻死伤惨重,最后演变为持久战,赵军断粮秦军也快断粮,最终还是秦军胜赵军败,但也让秦军付出巨大代价! 从历史资料来看,赵括和白起一个是名在外身经百战,一个是没有独立领军,所以后世一些人就说赵括纸上谈兵而已,要知道真是纸上谈兵而已的话,秦军还能用白起,秦国还要举国之力杀一个庸才,还要付出巨大代价的! 这些历史资料有些是被改写了,有的史官才真的是“纸上谈兵”写历史! 所以要多推敲一下。

如果李牧早生几十年,由李牧担任赵国长平主将。李牧肯定会抓住战机进攻取胜,而不是象廉颇那恐惧秦国,双方对崎耗了三年,耗穷了赵国,赵国在当时军力不亚于秦国但国力弱于秦国,持久战耗不起。白起和李牧的军事才能在伯仲之间 ,但李牧抓住最佳攻击时机的能力整个战国无人出其右,长平之战赵国占尽天时地利人和,所以假如是李牧为将赵国必胜 。李牧是中国古代抗击匈奴的大英雄,曾把后来汉刘邦三代不敢惹的匈奴杀的十多年不敢“南下牧马”,曾一战斩首匈奴人十多万。李牧杀匈奴之战用兵规模:精选战车1300辆,战马13000匹,勇于冲锋陷阵的步兵5万人,善射的弓兵10万人。王翦不是李牧的菜只有用“间”害死李牧。可惜是历史没给李牧和白起较量的机会。

李牧是战国末年东方六国中唯一能与秦军抗衡的将领,深得士兵和人民的爱戴,有着崇高的威望,在一系列作战中屡次重创敌军而未遭失败,显示了高超的军事指挥艺术。尤其是破匈奴之战和肥之战,分别是中国战争史中以步兵大兵团全歼骑兵大兵团和围歼战的典型战例。前者是中国战争史中以步兵大兵团全歼骑兵大兵团的典型战例,后者则是围歼战的范例。他的无辜被害,使赵国自毁长城,也使后人无不扼腕叹恨,其经历与秦国武安君白起又何等相似。赵王迁三年(前233年),李牧率军在宜安重创秦军,取得重大军事胜利,夺回了被秦国占领的土地,受封为“武安君”。此后,秦国不断的派出军队攻击赵国,均被李牧击退,李牧在赵国声望大振,深受军民拥戴受赵王忌。

我们都应该敬重各为其国,英勇无畏,不怕死的军人!

长平之战后,损失了45万大军,赵国为何还能歼灭秦国30万大军?

没有歼灭,是击败了30万秦军的进攻。

战争中最难打的就是歼灭战,因为需要彻底包围并击败敌人。只有拥有兵力上的优势才能包围敌人才能彻底把敌人歼灭掉,长平之战后,秦军停留两年在进攻邯郸,赵国已经没有兵力上的优势,只能凭借邯郸城的防御工事进行防御。加上了信陵君的援军后,赵国才有反击的力量。在战争史上能打出逆天包围歼灭战的很少,所以项羽汉尼拔亚历山大等人才是天才。

长平之战后,损失了45万大军,赵国为何还能歼灭秦国30万大军?

题主的表述有误,公元前260年结束的秦赵长平之战40多万赵军放下武器投降惨遭坑杀,赵国重兵集团丧失殆尽。公元前259年-公元前257年,秦军攻赵,围攻邯郸,赵国军民同仇敌忾誓死抵抗。公元前257年,魏国的信陵君“窃符救赵”,率领魏军救援邯郸,同时因赵国派出使臣游说楚国成功,“毛遂自荐”功不可没,春申君率楚军救援邯郸。魏军楚军和邯郸城里的赵国军民里应外合内外夹击,30万秦军被打的大崩溃退走,秦将郑安平和大约2万秦军投降,赵国趁势收复了包括长平在内的上党地区。“邯郸之战”的胜利大大缓解了秦国对赵韩魏楚的威胁,大约太平了20年

长平之战后,损失了45万大军,赵国为何还能歼灭秦国30万大军?

说秦军在长平之战损失30万人的人就是智力出现了严重问题,赵军投降时候才损失了5万人,其中一大半是46天没有粮食饿死的,请问秦军的30万人是怎么死的

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。