古代中探花,为何比中状元还高兴呢?原来有一不成文“规定”?

历史很长,不妨有趣些!

如果把一个人的才学和外貌分数都当做50分,并且进行一个累计总和的话,那么古代的状元一般是智慧达到了50分至于外貌很有可能连零分都达不到。

而探花在绝大多数情况下都是外貌达到了50分,至于智慧也能来个三四十分的样子。

事件回顾在古代的时候,通过颜值来赚取天下的情况也是比比皆是,往往情况下是你长得帅,你就会有很多出众的机会,长得帅就可以拥有一切,甚至有一些极端情况下,只要你长得帅,在与同行业当中的竞争相差不大的时候,都会把你提上高位。

对于这种默认的潜规则自古有之,而且无论是华夏还是外面,古今中外好像都是一个样子,颜值有的时候能够决定一个人的胜利与否。

可是对于封建王朝唯一的一个选拔人才的方式:科举制度来说,长得帅绝对不能够成为最主要的参考依据,因为在很多情况下,那些长得丑的人往往更拥有大智慧,那些长得丑的人一旦在才华上拥有顶尖水平的同时被那些长得帅并没有太多才华的取了位子,对于整个王朝来说是一种莫大的损失。

于是官员为了平衡选拔良才是所面临的冲突,迫不得已将状元和探花分开,理论上来说,那些长得帅的才华稍逊于状元的都会被安排在探花的位置上,而状元往往使自己的才学达到了一个令人惊叹的地步,只不过对于颜值来说暂且不做任何讨论。

所以我们可以得到这样的一个定理,那就是古代的状元不一定是帅哥,但古代的探花一定是帅哥。

没错,这就是事实仅仅因为如此他帅就非常开心吗?就好像别人夸你长得帅,却要你把第一名让出去,你一定会非常开心吗?

答案是当然,因为在让出第1名的同时探花也收获了更多的东西。在古代一旦考中状元,绝大多数情况下都会成为驸马爷,也就是皇帝将女儿赏赐给你,如果皇帝一时之间没有生出女儿的话,那么皇亲国戚的女儿也可以顶上,毕竟状元可是一个潜力股呀。

那么探花呢?很抱歉探花尽管成不了皇亲国戚也没有办法去当驸马爷,可探花有更多的选择权,一般情况下一旦当上探花,古代的显贵高官大臣都会请你吃顿饭,顺便把自己的女儿介绍给你,你有充足的选择权去挑选任何一个女儿,你可以综合他们的全部,甚至包括他们的家族势力,女子是否美貌等等因素来选择哪一个人当你未来的妻子。

明白了吧,尽管成不了状元,尽管不能够名垂青史,可是可以挑选自己心仪的女子,并且挑选女子的同时还能够进行一些权力的比较,对于这种福利其他的考生可是没有的哟。

【感谢大家的耐心阅读,希冀大家点赞、评论、关注,小生在此谢过!】

古代中探花,为何比中状元还高兴呢?原来有一不成文“规定”?

古代人想要能够出人头地,唯独只能靠着科举这一条道路。古代的科举就像现在的小学到博士一样,而且古代人是真正的寒窗苦读。只要一朝高中,身边的人是鸡犬升天。

因为探花长得帅?所以比状元吃香?古代人需要参加县试,结束了才能被称作是童生。后面还有府试,但是结束了也还是童生。在之后就会参加院试,考上了就是秀才。可以减免自己一个人的税赋。

成为了秀才之后才有资格参加乡试,考中了之后就是举人。相当于现在的公务员,之后就可以做官了。比如说范进中举疯了,因为之后终于可以做官了。考中第一名的人也被称作是解元,比如说唐伯虎唐解元。

中了举人之后就可以去参加会试,会试考中的人被称作是贡生。在这之后就可以去参加殿试了,金榜题名的人就是进士。第一等三人,即状元、榜眼、探花。之后也会有个二三等,那样的人就多了。

为什么古代人得了探花要比状元还要高兴?其实网上主流说法是因为探花要比状元长得帅,每次朝廷放榜之后,很多的大家闺秀都会坐在轿子里面,然后偷偷的通过缝隙看上几眼。

如果相中了哪一个人,就可以让自己的父亲前去提亲。根据过往经验来看,一般相中的都是探花。难道探花都长得比较帅吗?其实并非如此,这种说法只是适合于唐朝。

科举制度虽然从隋朝的时候开始创立,但是在唐朝的时候被发扬光大。当时在科举结束之后,朝廷还会给所有的进士举办一场游园宴,也被称作是探花宴。因为园中都是各色花卉,探有看的意思,说白了就是赏花游玩。但是古人又比较文雅,给他起了一个名字叫做探花。而且会在所有的进士里面,选择一个最是年轻美貌的人。

让他在每个花园里面摘上几朵花,然后送给状元。而这位被挑中的人,也被称作是探花郎。由于长得比较帅气,一时间风头都超过了状元。

这个时候还没有殿试,意思是说只要参加了会试,也就是一个进士了。后来皇帝担心到有人会结党营私,所以又增加了一个殿试。而且一开始也没有榜眼一说,最流行的就是状元和探花然后就是进士。

正是因为探花长得比较帅,所以风头很多时候都盖过了状元。但是说到底,只是暂时的风头比较好。只要这股风过去之后,还是状元比较吃香。

但是古代状元真的就长得没有探花帅吗?而且其他方面除了文采之外,都比不上探花吗?其实并非如此,古代状元可谓是非常讲究。不仅要文采比较好,而且名字起的好,字写得好等等。

古代状元不仅要文采好,而且运气还得好大家可能不清楚的是清朝最后一任状元名字叫做刘春霖,他可是由慈禧太后钦点的。其实刚开始状元并不是他,而是广东一个名叫朱汝珍的人。但是当官员把这些名单交给慈禧太后定夺的时候,他一看到这个状元的名字,自己的气就不打一出来。他的名字是明朝国姓不说,而且籍贯还是广东。

之前把自己气的半死的康有为、孙中山等人,都是广东的人。慈禧想到这里,直接把他的名字直接划掉。然后往下看了几眼,发现第5个这个名叫刘春霖听起来不错。

因为刘春霖有着春风化雨,旱后甘霖的意味。当时清朝内忧外患,慈禧太后也是想要一个比较吉利的兆头,也是因为刘春霖命好。不过前几名的学问本来差距就不大,所以说谁做状元只是运气问题。

就比如说明朝崇祯皇帝,当年他开了一场科举考试。但是等到选状元的时候,他又担心自己选不到好的人。先让大臣们挑了一遍,给他筛选出来了36名。

然后他焚香祷告沐浴更衣,把所有人的名字做成阄。用了一把金筷子,从里面来夹这些人的名字。结果夹了三次,结果非常巧的都是刘若宰,最后就把他定为了状元。

清朝乾隆年间的时候,都已经79岁的乾隆开科举。当时乾隆皇帝最担心的就是自己活不长久,整天的忧心忡忡。后来在这次科举的时候,发现第10名的人竟然叫做胡长龄。这不就是意味着长命百岁吗?于是乾隆皇帝大笔一挥,把他钦点为状元。其实和乾隆皇帝差不多,还有慈禧太后时期,有一个名叫王寿彭的人。那年他科考的时候,正好是慈禧太后的70大寿。

下面的大臣一合计,岂不是意味着慈禧太后可以像彭祖一样长命百寿?于是商量着把他定为了状元,当慈禧太后见到这个名字之后开心不已,最后状元果然落到他的头上。

其实古代这样的情况并不是特别多,但是也时有发生。其实除了名字好听,而且古代状元也长得挺帅的。否则最后选中了一颗歪瓜裂枣,岂不是让别人笑话。

但是你还别说,真的有可能选中歪瓜劣枣。关键要看怎么解释,如何把这一块歪瓜裂枣掰正了。比如说康熙年间有一个名叫刘凤诰的进士,皇上听说他文采不错,于是把他招上殿来。

结果搭眼一看,发现他原来是一个独眼龙。如果自己把他的成绩取消,岂不是容易落下话柄,说自己是以貌取人。但是如果真的录取了,拿出去岂不是丢人?

于是乾隆皇帝想考考他,如果真的难住了他,那就可以光明正大的除掉名字了。上联道:独眼不登龙虎榜。刘凤诰一听就知道这是以貌取人,但是自己对答如流:半月依旧照乾坤。

不仅非常工整,而且口气很大,巧妙的圆了自己独眼。乾隆皇帝还是不放过,又说道:东启明,西长庚,南箕北斗,谁是摘星汉?只见刘凤诰回答道:春牡丹,夏芍药, 秋菊冬梅,臣本探花郎。东西南北和春夏秋冬,对应的非常工整。再加上摘心汉对应探花郎,可谓是一语双关。因为当时刘凤诰确实文采不错,但是还没有到状元的地步,就算是探花也是够呛。

乾隆一听这小子文采不错,那就如你所愿,定你为探花郎。因此独眼龙刘凤诰,虽然长得不怎么样,但是仍然是一个探花。

其实这里大家不用纠结,古人说探花长得比较帅,也仅仅是适用于唐朝早期。后来约定成俗的把第三名称作是探花,帅气与否已经不重要。

古代中探花,为何比中状元还高兴呢?原来有一不成文“规定”?

都说人生有两大快事,洞房花烛夜,金榜题名时,很多人认为古代书生最高兴的就是高中状元。其实不一定,有些书生考中探花,比中状元还开心,这究竟是怎么原因呢?其实这当中存在一些不成为的规则,下面我们一起看看。

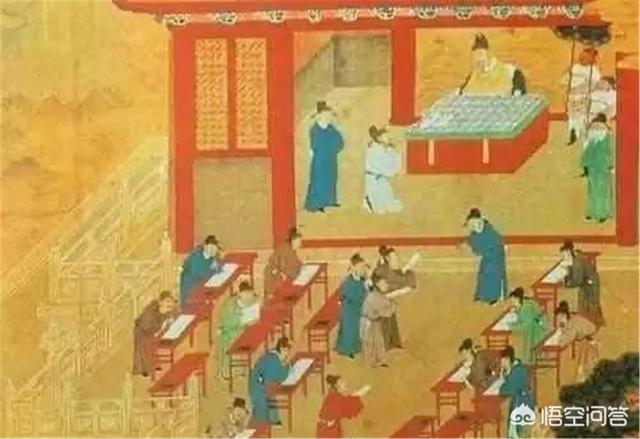

首先科举诞生于我国隋朝时代,然后经过唐宋两个繁荣朝代发展,逐渐把制度完善。到了清朝光绪33年(1904年)举行完最后一次科举之后才退出历史舞台。那么这长达一千三百年的科举考试中,一共考出600名以上的状元,属于当时书生最高的知识学位,然而探花仅是第三名,等于季军的成绩,但是考中探花的人显得比高中状元还开心,其实这跟古代的科举制度有关系。当初很多官职都是又名望士族担任,所以贫寒子弟只能通过考科举才当上大官。因此只要考中前三名的寒门子弟都会显得比较开心。古代“三鼎甲”指的是状元、榜眼、探花,这是通过最终的殿试考出的人员,状元这个词在唐朝就诞生,据记载我国第一位考中状元的书生名字叫孙伏伽,籍贯河北省故城县。而唐朝的探花指的是一种使者身份,非科举的榜名,后来到了北宋末期,探花这个词才指考殿试的第三名书生。大唐科举制度,一般是考中秀才,接着参加会试考取进士资格,有了进士资格的书生才能参加接下的状元试,不过考得进士也是当时的最高功名荣誉,在众多进士中,成绩第一的叫状元,接着会盛办各种庆祝宴会,包括当今皇上接见“三鼎甲”,举办宴席等。在众多的庆祝活动里,有一项流程跟探花有关系,就是朝廷会在花园中举办一场探花宴,如唐朝诗人孟郊著作的诗词《登科后》所描述:“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”形容的正是中探花之后的表现,意思是朝廷会在中榜的进士里挑选2个较为帅气的书生,封为探花使者,负责游历知名花园,采取花朵献给状元。为此当上探花的条件必须是要集英俊帅气身材、气质、才识于一身的书生,是官方从本届进士中专门挑选出来的书生才可以成为探花。所以说,被封探花代表着自己的颜值比所以进士的还要高,比状元更具魅力。而中进士的书生一般属于人中龙凤,社会的高层精英,想象一下自己是精英中最靓的仔,谁不开心快乐呢。按我国科举制度来讲,其共分为4个等级,依次是:进士、贡士、举人、秀才,到了明朝清朝时期,科举又被改正成乡试、会试以及殿试,最后在殿试决出状元、榜眼跟探花。

所以探花有他高兴的理由,状元身为第一名自然也有他开心的道理,那么第二名的榜眼呢?榜眼原先是被当做状元的陪衬,有点像站在领奖台第二阶梯的亚军,其光芒始终被高他一头位置的冠军掩盖。起初殿试的第二、第三名都叫榜眼,到了唐宋时期就把第三名改为了探花,并且定下不成文的规矩。不过北宋时期有一个叫余中的状元就无法忍受“探花宴”,他可能觉得自己也挺帅,不服颜值输给探花郎,于是就上奏朝廷希望取消选探花的做法,吐槽此法光芒太露,把状元的光都被夺去了。然而余中的这种做法,反而成就科举第三名探花的实力,让人更相信探花是集才华美貌于一身的好男人,而且深受古代妹子的追棒跟痴迷。

古代中探花,为何比中状元还高兴呢?原来有一不成文“规定”?

我国古代的科举考试制度,源于隋朝,发展到明清两代,形成了一套完整而严密的体系。要想在科举考试中脱颖而出,独占鳌头,成为状元,那可得凭借过硬的实力连闯几关,一直要闯到皇帝的金銮殿上。

(影视中的殿试)

一般来说,科举考试共分为六级,最低一级是县试,然后是府试,过了前两关,被称为“童生”。然后是院试,闯过了这三关,即成为“秀才”。要想保住“秀才”的头衔,还得接受省一级学政巡回举行的岁考。接下来参加三年一次的乡试,连考三场后才能高中“举人”,第一名被称为“解元”。只有闯过了前四关,才能参加由礼部主持的会试,也要连考三场,才有机会参加由皇帝亲自主持的殿试。

由此可见,古代的科举考试,并不比现在的高考“独木桥”轻松,甚至还要更难。

即便古代的科举考试苦难重重,但这依然是众多寒门学子,跻身仕途的重要途径。“十年寒窗无人问,一举成名天下知”。这样的目标,无时无刻不在激励着学子们勤奋苦读,金榜题名。

成功入围殿试并及第的考生,都被称为“天子门生”。但即便是“天子门生”,还是要根据考试成绩进行排名,然后由朝廷发布金榜。

金榜分为三甲,一甲三人,分别称为进士一甲第一名、进士一甲第二名、进士一甲第三名,合称为三鼎甲。

二甲若干,二甲第一名称传胪,赐进士出身。

三甲若干,赐同进士出身,统称为进士。

不过在最初的金榜上,并没有状元、榜眼、探花之称。

(影视中的状元)

状元最初叫做“状头”,这源于唐朝的科举考试。在殿试结束后,主考官会把被录取学子的名单递交到门下省,然后再由门下省的官员具奏禀报皇上。凡是在考试中位居第一名的考生名字会被放在最前面,因此称为“状头”。

当然,也许“状头”这一称呼不太高雅,其后便用“状元”代替了,也称作“殿元”或“鼎元”。

榜眼的称呼较状元稍晚,大概开始于北宋时期。初时第二名和第三名都被称为榜眼,意取二、三名分立于状元的两侧,如同两只眼睛,故称榜眼。

清人赵翼在《陔余丛考•状元榜眼探花》中记载:“北宋时第三人亦呼为榜眼。盖眼必有二,故第二、第三人皆谓之榜眼,其后以第三人为探花,遂专以第二人为榜眼耳。”

“探花”一词,最早出现在唐朝,但和科举及第的名次毫无关系,只是一种戏称。

唐朝科举放榜的时间,恰逢每年的春季。整个长安城百花齐放,春意盎然,也正是杏花怒放的时节。金榜题名的进士们,在兴高采烈之余,会相互邀约在一起,举行一场盛大的宴游活动,称为“杏园宴”或“杏园探花宴”。

(网络配图)

在这场欢快的聚会中,新科进士们,会挑选两名俊朗年少的进士,担任“探花使”。他们骑上高头大马,遍游长安的大小花园,采摘园子里的时令鲜花。

孟郊的“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”,就是对“探花使”这一让人羡慕角色的入神刻画。

采到鲜花的“探花使”会返回琼林苑,用诗词和鲜花迎接状元。当然,如果两位探花使没能先于他人采到牡丹、芍药等名花,就要受罚。

这个过程被唐人李淖记载在了《秦中岁时记》里:“进士杏园初宴,谓之探花宴。差少俊二人为探花使,遍游名园,若他人先折花,二使者被罚。”

也就是说,唐朝的“探花”是一榜进士中最为年少和俊美的两人,和殿试中所取得的名次没有丝毫的关系。

“探花”正式指代进士第三名,应该是在南宋后期,这个时候,榜眼也就成为了第二名的专称。不过,榜眼在三鼎甲中略显尴尬,论才气不如状元,论相貌赶不上探花。而探花获得者,必定是进士中的“少俊”者,是大家心目中名副其实的高富帅。因此,中探花的进士,往往会比状元还显得高兴。

(参考资料:《《陔馀丛考·状元榜眼探花》)

古代中探花,为何比中状元还高兴呢?原来有一不成文“规定”?

古代的科举考试中,等级最高的就要算是状元,这就等于是考中了第1名,其次就是榜眼、探花。按照这样的排名来看,状元应该是最厉害,最受重用的人,如果谁考上了状元,那一定高兴的能蹦上天。但是,有一个奇怪的现象,这些考生们,得了探花的人,会比得状元的人更高兴,而且其他人也更加羡慕探花一点。为什么会有这样的现象呢?这主要是和古代一种不成文的规定有关系。

能够考上状元的人,那是实打实有真本事的人。这类人,常常埋头苦读,花的时间花的精力比常人多很多倍。不过,在这样长期辛苦的读书之下,状元的年华渐渐流逝,也就是说,一般考中状元的人,年龄都会比较的大。而这类年纪大的人,长相肯定不会有多么好。

其次,即使有年轻一辈的青年才俊考上了状元,那么他有很大几率将成为驸马人选。娶了公主,看起来似乎是得了天大的荣耀,但其实,家里放着一个比自己地位高很多的女人,这对不少男人来说,也算是一种折磨。毕竟在古代,奉行的是男子为天,但如若遇到地位比自己高的女人,大男子主义也就不好使了。更何况,娶了公主之后,并不一定会得到皇家重用,如果公主不受宠,那么这位状元也会因此不受关注,在官场的路途,也就会过得比较坎坷。

再来看探花,选了有真材实料的人,那再学一些容貌过人,可以充当门面的人当然也就不为过。毕竟皇帝也有审美观,他肯定希望自己上朝之时,能够有一些美男子,这样看着心情也要舒服点。而且,一个王朝总得有几位颜值过硬的官员,这样在进行外交的时候,才不会丢了国家的面子。考虑到这些因素,皇帝在亲点探花之时,对于这些考生的颜值,也会做一个过硬的要求,这便是那不成文的规定。

再者来说,考中探花和考中状元,差距并不算大,因为他们都是由皇上亲自选出来的人才,同样算是风光无限。更何况,状元通常都是驸马人选,而探花则通常是达官贵人的选择。不是有那一句话说的好吗?县官不如县管,也就是说,如果自己的老丈人是手握实权之人,那么对这个女婿的帮助会非常的大。但是皇帝对于自己的女婿就不一定了,毕竟他的女婿有很多,而且他是一国之君,要做到公平公正,不会随意的偏帮人。

综合这几点来考虑的话,的确,考中探花似乎比考中状元还要值得让人高兴,毕竟他们的前途要更加无忧一些。

古代中探花,为何比中状元还高兴呢?原来有一不成文“规定”?

中探花比中状元还高兴?第三名比第一名还高兴?这个人是傻瓜吧?

还真不是,这个故事说的是历史上的真人真事,他便是清朝乾隆五十四年(公元1789年)的探花郎刘凤诰。注意是诰,不是浩。

自古江西多才子,在江西历史上众多的才子中,刘凤诰不是最出彩的那一个,他是江西萍乡人,公元1789年(清乾隆五十四年)己酉科探花郎,也就是殿试第三名,同一榜的文状元是胡长龄,但乾隆称明显对探花刘凤诰印象更深刻,因为殿试中发生的一件故事。

话说清刘凤浩自幼苦读经史,才高八斗,出口成章,而且家境殷实,惟一美中不足的是儿时意外受伤,右眼被刺瞎,成了“独眼龙”,虽不影响他的才华,却影响了形象。

公元1789年,刘凤诰赴京参加会试,结果凭借自己出色的才华,一举考中进士。

接下来的殿试将由乾隆皇帝亲自主持,决定进士的顺序名次,谁会是一二三四名,每个进士都摩拳擦掌,跃跃欲试,希望在殿试上一展才华,一举夺魁。

殿试是皇帝逐个面试新科进士,很快就到了刘凤诰。

刘凤诰参拜皇帝,然后一抬头,乾隆一下子愣住了:怎么是个独眼龙?

明清时期很注重官员的仪表形象,像刘凤诰这种残疾人一般是很难进入官场的,但乾隆从刘凤诰的试卷中发现他确实才华超群,令人赞赏,又不舍得放弃这个人才。再说,自己作为一国之君,也不能以貌取人。

乾隆想了想,决定出几道难题考验一下这个“独眼龙”,如果他能应对自如,就钦点他进士及第;如果应对无措,朕就将之罢黜。主意既定,乾隆便说:

“刘凤诰啊,朕出题考考你,我出个上联,你对下联。我的上联是‘独眼不登龙虎榜’”

刘凤诰一听,这皇帝是看不起我,以貌取人啊!他稍一思索,说道“半月依旧照乾坤。”

乾隆心中叫一声“好!”,这个刘凤诰还真有点水平,我再出一联:

“东启明,西长庚,南箕北斗,谁是摘星汉?”

“春牡丹,夏芍药, 秋菊冬梅,臣本探花郎。”

刘凤诰几乎没有犹豫,就做出了回答。

这下子乾隆龙颜大悦,哈哈笑道:“好一个探花郎!朕成全你!”

刘凤诰这个下联对的十分工整巧妙,最妙之处在于“摘星汉”与“探花郎”的对仗,因为“探花郎”意思是指科举考试中殿试的第三名,也就是一甲三名之一,在此处是一语双关,既表示采摘花朵的“探花郎”,又暗合殿试第三的“探花郎”。

如此巧妙的绝对,刘凤诰却不假思索地对上,难怪乾隆龙颜大悦。

皇帝一高兴,大笔一挥,刘凤诰就被乾隆钦点为一甲第三名的探花郎。

春风得意的刘凤诰后来仕途也颇为顺利,他最高官至兵部、户部、吏部三部侍郎,乾隆对他始终很欣赏,称他为“江西大器”,意思是“江西大才子”。顺便说一下,描述济南城景色的著名对联“四面荷花三面柳,一城山色半城湖”,就是这位大才子的手笔。

其实,上面这个故事只是民间传说。

按照科举制度规定,清朝的殿试一般是皇帝命题,进士作文,很少通过“对对子”这种方式确定名次。公元1789年的殿试,刘凤诰因为眼神不好,动作迟缓,到黄昏了还没写完作文,监考人要强行收他的卷子,还好当时礼部尚书恰好在场,看他字写得好,精神可嘉,命人点蜡烛为他照明,直至他完成答卷。这堪称刘凤诰人生最大的幸运,高兴也是应该的。

我是专注历史文化的狄飞惊,欢迎关注我!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。