长城的高度不足10米,在古代真的能防住外族入侵吗?

历史很长,不妨有趣些!

的确,长城的高度不足10米,在历史上尤其是古代那个上午风起尚武风气的前提之下,想要翻过这样的墙头似乎不是很困难。当然了,即便翻不过去,搭个梯子,从10米的高度跳下去,好像也出不了什么大事情,只要角度安排的好,不是脑袋落地的话,有很大概率只是崴一下胳膊和腿罢了。

事件回顾首先需要点明一点,长城的历史比绝大多数人想象的都要长,因为长城的修建是为了抵抗胡人的,而胡人作为打不死的小强存在于历史的多个时间、多个角度、多个跨度。

我们非要去较真的研究的话,长城在秦王朝的时候就已经有了部分迹象,而在明朝达到了巅峰,到了清朝则基本上没有太大用处了。

原因也很简单,毕竟清王朝本身就是一个外来王朝,他的老家就在北方,总不能自己建一道围墙来防御自己人抢自己的东西吧,如果清王朝真有这样的脑回路,那估计也统治不了200多年。

长城在秦王朝建好了,有效的阻止了北方游牧民族的侵袭,而且在隋唐时期,以及明朝的时候,长城一而再再而三的扩充,其扩充速度难以想象。大家不要觉得10米的高度是一个非常容易的工作量,哪怕时至今日用现在的科技手段去复原整个长城的总长度,并且达到当时的要求的话,没有个三五年头也很难完成。

整个秦王朝的长城前后一共用了10余万人,耗时多年才打造出个模型来,后世又修修补补若干年,总算是有了点长城的样子。

没错,这就是事实长城用来防御谁呢,最开始就讲过了,但凡是个爬墙小能手,或者类似于古代葵花宝典、轻功、等诸多优秀武功的武林高手,可能左脚踩右脚想蹦就蹦上去了。

身材比较好但是并不擅长武术的人,搬个梯子好像也能够爬上去,但是在古代几乎长城没有毁坏的年代,游牧民族想要清洗边境的老百姓是一件很困难的事情,在绝大多数情况下是有来无回或者压根就进不来。

因为游牧民族并不是自己进来的,单枪匹马想爬梯子就可以爬梯子,往往游牧民族是骑着马来的,为什么骑着马来呢?

因为他们需要抢东西,需要运输东西,在抢完东西并且运走之后要及时的撤退,要不然封建王朝的大一统国王肯定会率领军队前来,截击阻挠自己的。

问题是人可以爬上墙头,你怎么让马爬上墙头呢?即便个个都是的卢马,都可以跳上个三五米的墙头,它跳上城墙之后又怎么跳下去了?这些都是需要胡人所考虑的问题。

所以从这个角度来看,长城并不是阻挠胡人的出路,而是阻挠包括战马、运输器具等所有的与人相关的物资,储备的出入。

长城一盖,胡人的马和战车根本开不进来,想要一路顺风的去做抢劫的买卖,也大打折扣。

【感谢大家的耐心阅读,希冀大家点赞、评论、关注,小生在此谢过!】

长城的高度不足10米,在古代真的能防住外族入侵吗?

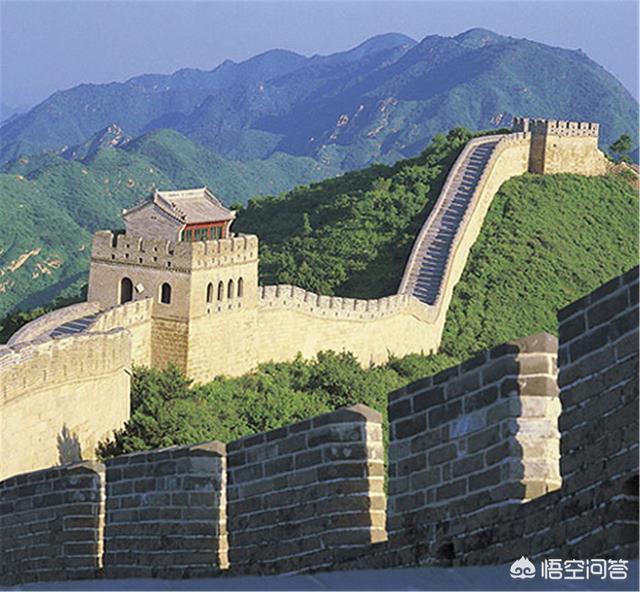

大多数地方的长城都是建在山上的,所以并不高大,不要说十米,连五米都没有,有些地方甚至三米都不到。只有河西走廊现在还残存的明长城看着是比较高的,但是都是夯土墙,并不是像我们在八达岭那边看到的那种砖墙。不过,河西走廊的长城基本上都是建在平地上的,而不是在山上。

这也不难理解。在山上建长城,如果要用夯土墙,这就不太容易了,因为山上没有那么多土,运输起来不便,反而不如砖墙成本更低一些。河西走廊本来就是沙土地,夯土墙可以就地取材,运输成本低,所以也比较方便。也因为河西走廊的长城都建在平地上,容易被破坏,所以才建的比较高大一些。

那么,长城能不能抵挡得住游牧民族的入侵呢?这要分成几个情况,首先是看游牧民族是什么规模的入侵,是几十几百人的小规模、日常化的侵扰,还是几万人以上的大规模入侵?因为游牧民族并没有稳定的国家政权,都是部落联盟国家,大多数时候都是分散游牧的,不住在一起,所以组织大规模的入侵其实不太容易。

对游牧民族来说,逐水草而居,往来迁徙,这是他们的常态,哪里有水草,哪里水草茂盛,可以养活更多牛羊,可以养活更多人,他们就会到哪里去生活。而且,草原上的生态是比较脆弱的,牛羊太多,一个地方的草原很快就会退化成盐碱地。所以,游牧民族总是看上版图很大,但是人口数量总是有限。

这就是因为,一旦人口太多,生态就会崩溃,如果再遇上干旱,或者突然一个冬天特别寒冷,人祸会变成天灾,导致一个游牧部落联盟国家崩溃。所以这种游牧部落联盟国家的稳定性是非常低的,也没有农耕文明这种提前存储粮食等生活必须物资的条件,所以抗灾害能力也很低,一旦出现灾害,就会直接崩溃。

而对草原来说,长城沿线的许多地方实际上就是不错的游牧区。而且,长城沿线基本上都是既可以游牧,也可以农耕的,并不是一条绝对的自然分界线。中原王朝比较强大,能够有效控制长城沿线,这个地带就会变成农耕地区,中原王朝衰弱,无力有效控制,这个地带就会被游牧民族占领,变成他们游牧的草场。比如河套和河西走廊,都是这种情况。

所以,第一个形成对游牧民族的防御线的长城在秦朝出现的时候,大体上和四百毫米等降雨线重合,这显然不是偶然的,也不是单纯的为了军事防御,而是要掩护这条线以南的农耕区的汉人能够稳定持续的耕作。而且,这条长城线一直延续到汉朝前期,到汉武帝开拓河西走廊以后,长城线的西半部分才张开手臂,向西域延伸,所以这叫“张掖”,是汉朝的“武威”使然。

在长城线附近生活的游牧民族部落,对这条线以南的定居农耕汉人的劫掠是日常性的,尤其是在秋冬季节,游牧民族生活物资比较缺乏的时候,生计艰难,就会成群结队的到汉人这边来打草谷。而长城的一个重要功能就在于,长城的出现,让这种几十几百人规模的游牧民族骑兵队伍难以逾越,可以禁止这种常态化的劫掠。

但长城实际上并不是一直都存在的。相对而言,比较完整的长城防御体系只有汉朝和明朝两个朝代存在,其它时期都不存在。唐朝控制过这条线,但最终选择了沿着这条线大量驻扎军队来掩护内地,防御游牧民族入侵,却并没有修筑长城,最终的结果是安史之乱后,唐朝实际控制的区域基本上退缩到了秦长城的范围。宋朝延续了这个情况,实际上宋朝有效控制的地区离长城线还有一些距离。

相对来说,汉朝的长城线防御体系还比较初级,不算特别完整,尤其是相对明朝来说。明朝的长城线防御体系是中国历史上最为完整的时期,明朝不仅始终牢牢控制着长城线,而且在这条线以北也建立了一个相当宽阔的缓冲带,以致这条线以北的许多地区在明朝也变成了农耕区,比如今天的河北北部、辽宁一带,汉人人口到明末时达到了三四百万人。

明朝的长城防御体系除了作为防御工事的长城,还在这条线上配置了大量的驻军,也就是明朝习惯上所说的九边。换句话说,明朝的长城防御体系是汉朝的纯粹工事防御和唐朝的纯粹军事防御的结合,是最为完整的长城防御体系。正是依赖这个完整的防御体系,明朝在对蒙古的防御中始终处于比较主动的地位,不只是被动挨打,而且可以用禁止朝贡贸易来对蒙古进行军事封锁。因此也导致了整个明朝时期,蒙古始终四分五裂,无法统一。

即便明朝建成了中国历史上最完整的长城防御体系,对游牧民族始终居于优势地位,但在明朝的历史上,也出现了多次游牧民族攻入这条线以南,长驱直入进入中原地区的情况。一次是瓦剌也先时期,在土木堡之战中击败明军之后,在大同附近拆毁长城,进入内地,围攻北京。到明末,皇太极时期,清军也多次绕开关宁防线,从古北口、居庸关一带拆毁长城,深入到北京周围进行劫掠。

之所以出现这种情况,就是因为在这几次深入内地的大规模入侵中,无论是也先还是皇太极,率领的都是几万人的部队,有能力在某个地区拆毁长城,直接进入内地。但是,几十几百人的游牧民族常态化的入侵,在明朝总体来说是比较少的,就是因为他们无法逾越长城防线。即便是人能翻越长城,马也进不来,而游牧民族一旦离开马,在面对汉人农民时,也就没有什么优势可言了。

总结起来说就是,长城无法抵御大规模的游牧民族入侵,但是可以阻止常态化的、小规模的劫掠,以此来掩护长城以南的农耕地区可以稳定持续的进行开发和建设。

长城的高度不足10米,在古代真的能防住外族入侵吗?

不请自来的回答一下这个问题啊!

其实长城别说十米高度了,很多地方的长城高度只有两三米而已。那么,这么矮的一道墙,真的能防住外族入侵吗?

答案是能!但单靠那一道墙,不能!

其实要讨论长城的防御能力,不能只看那道单薄的城墙。本质上,长城是一个非常庞大且精密的防御体系。比如明代的北边长城,包含一系列的大型军事重镇和要塞,以及许多堡垒、烽火台、屯兵的兵营卫所等等。

而那道长城是一道警戒线,

其能保证长城内外人员的日常生活。还能防止敌方向己方领土的渗透、侦察以及袭扰,并且还要提供警戒。

因为游牧军队小规模袭扰,会对边境地区的居民造成非常大的损害,当地经济发展也会遭到干扰并削弱。这样,想要维持大规模的边境驻军,就不得不更加依赖于内地的补给,最终结果就是边防力量被削弱。

而这么一道墙,就能很好阻止游牧军队的小规模袭扰。因为骑兵自己可以翻过长城,但战马不行啊!

试想,如果有一队一百人的游牧骑兵搞突袭,那些小型的村镇肯定是抵御不了的。但现在有了这道墙。就会给一百个游牧骑兵造成相当大的困扰。

有了那道墙,游牧骑兵就只有两个选择:1,不带马。但不骑马的游牧骑兵战斗力基本就没多少了,小型的村镇就能比较好的抵御了。起码能支撑到救援到来。2,把墙挖了,让马过来。挖墙这事工程可不小。一百个人就算工具趁手,也得用个一两天才能挖出能让马通过的孔洞。这一两天就能给当地居民提供足够的预警时间,也方便边防军去堵口子。

而且,游牧军队机动力很强。如果没有那道墙,对方的侦查骑兵就是想来就来,想走就走,现在有了这道墙。对方的侦查骑兵可就没那么容易进来了。而且就算长城的那道墙被攻破了,但你起码知道敌人进来了。同时,借助长城狼烟,周围堡垒和城镇也能做好防御的准备,避免毫无防备的情况下被突袭。更重要的是,己方的军队还可以获得更充足的预警时间和情报优势,避免被敌人伏击。

其实关键一点,长城那道墙就等于防盗门,光靠防盗门是挡不住小偷的,但如果没有防盗门,那就等着挨偷吧!

长城的高度不足10米,在古代真的能防住外族入侵吗?

长城的作用就是抵御蛮夷外侵入境的!其次是边境防护墙,有军队戍边。因为相当于家庭院墙,墙内即华夏汉民,墙外即东夷西狄,南蛮北胡。只有华夏民族是接受孔孟教育的,经过教化的民族。余者皆为野蛮落后的游牧民族,不会经营或耕种,用啥物资都采取到中原取与抢的手段,故华夏民族用长城宣告为界,既阻挡了他们的马与车和骑兵,也用驻扎军队守隘口,防止他们的入侵与抢掠,因这些野蛮民族不光抢物资,连粮食女人都抢,用于为他们繁育后代。

小规模入侵长城能起作用,史上的几次大现模入侵不行,尤其几万人的队伍,把守军消灭长城被毁,如入无人之境,连皇帝及其几千后宫女人全部掳走,这在宋史上都曾有过,到明朝时才大规模高度重视重修明长城。现今保存最完好的古长城多数为明长城。

长城的高度不足10米,在古代真的能防住外族入侵吗?

长城高度不过十米,有很多地方,都不足十米,如此的防线能防住外族入侵吗?

客观地说,基本能防住。你当我是说笑?我说的是认真的。

防的主要是骑兵,主要是大部队长城高度不足十米,能挡住走路的人,但防不住武艺高强,擅长翻墙的人。

但是,一个军队中,这种高手多吗?当然不多,不仅不多,而且是凤毛麟角。其实,就算外族将士们合作良好,亲密无间,都能翻过墙去,但他们的马怎办?

大家都知道,历史上,北方的匈奴,突厥,鞑靼,契丹,女真等,基本都是草原民族,最擅长的就是骑兵攻击,这是他们最擅长的攻击方法。否则,人数处于劣势的他们如何和中原汉人斗?没有马,北方民族是没有什么大的优势的。

长城虽然不高,但恰好可以挡住骑兵,人能翻墙,马总不能自己翻墙吧!这事操作起来难度太大。大清能够王霸“天下”,不就是因为吴三桂把大门打开了吗?否则如何轻易掌控中原大地?

所以说,长城防的是马,防的是骑兵,防的是大部队。

长城的存在,让守关将士们有了调整的时间长城大多建立在崇山峻岭之间,在一些地势薄弱的地方,加强建筑工事,或者直接建立关口,一是方便杀出去,能有机会“教育”外族;二是关口附近,集中大量的守关部队,导致外族难以进得去。

有人说了,关口难打,那么在离关口较远的地方,破坏大量的城墙,岂不是可以堂而皇之地进入?

非常难,离关口越远,一般地势越险要,有时候,不仅是马上不了那么高,连人上起来也非常困难。如果这些人意志非常坚定,都爬过了大山,走到了墙跟前。可是,搞破坏就不容易了。怎么个不容易呢?

因为长城上有个地方叫垛口,那里有一种东西,叫烽火。当外族靠近时,值班兵士一把火一点,刹那之间,狼烟四起,部队可以快速集中杀过来。此时,外族破坏城墙就非常难了。

长城的存在,给了将士们调整的空间,这对外族入侵起到了巨大的屏障作用。

所以说,外族入侵时,只要破了关口,风险才会变得非常巨大。否则,长城对外族的屏障作用非常有效。

整体来说,长城的高度不足十米,但能防止大部分人翻墙,能防住马,因此它的作用就显得相当大。当然,目前社会,到处都是飞机大炮,有没有长城,影响并不是很大,于是,长城也就成了旅游的地方了。

长城的高度不足10米,在古代真的能防住外族入侵吗?

在古代,华夏边疆战事不断,中原为了抵御北方游牧民族的骚扰入侵,于是修建了万里长城。

长城有着2000多年的历史,最早见于春秋战国时期,后来秦始皇一统六国,动用了百万的劳动力统一修筑各国长城,在没有机械的年代,这项工程完全靠人力完成,无疑是一个奇迹。随着时代的变迁,部分长城开始风化损毁。

明朝时为了防范游牧民族,也开始修建长城,明长城保存至今较好,我们今天看到的长城就是明长城。

长城的作用自然是抵御敌人的入侵,但是长城城墙的高度只有十米,有的地方甚至不足十米,这样的高度能防住敌人吗?我们在古代战争片中总能看到这样的场景,敌军前来攻城,直接往城墙上架梯子,然后往上爬,城墙上的守军不停的往下射箭、扔石头招待他们,但是到最后,敌人都借助梯子爬上了城墙,城墙的高度少说也有八米,高一点的还有十五米,城墙都能爬上去,按道理说翻过长城也不是一件难事。

长城虽然不高,但是大都建在山脊上,地势险峻,山坡陡峭,攀爬起来十分困难,曾经有一首诗这样形容长城"长城地势险,万里与云平",由此可见,长城依山而建,充分利用了地形优势来防住敌人的入侵。

蒙恬北修长城,目的就是抵御匈奴,匈奴是一个游牧民族,喜欢在马上作战,他们的很多战术都是依靠马匹,一旦失去战马,攻击力就直线下降。长城地势险峻,附近都是陡峭的山坡,无论是人还是马,在这种地形上行走都是十分艰难的,打仗的时候还要带大量的帐篷和粮草,这样只会使进军速度更加缓慢。

小规模的进攻起不了太大的作用,大规模的进攻容易暴露身份,扛着梯子在山上行走太显眼了,梯子最后很难成功运到长城,敌军还没到达战场就被长城上的守军发现,烽火台上的狼烟四起,用不了多久援军马上赶到,在这种情形下,匈奴处于劣势,攻上长城的几率不大。

就算匈奴攻上了长城,人可以翻墙,但是马不可以翻墙,要想成功南下,匈奴军队只得舍弃战马,一旦没了战马,问题就出现了,后续的物资靠什么运输?物资断了,就没了退路。匈奴要翻越崇山峻岭才能南下,没了战马,军队肯定十分疲劳,这样会严重影响战士的心情,打起仗来肯定不行,不管匈奴军队多么勇猛无敌,一旦失去战马和机动性,就不是中原战士的对手。

归根结底,长城能挡住敌人,不仅在于长城城墙的高度,更在于长城的地势,依靠陡峭的地势挡住敌人的战马冲击,从而削弱敌军的战斗力。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。