都说一代名相胡惟庸兢兢业业,为何晚年不得善终?

趣谈唐宋元明清,在幽默中掌握历史新知识!

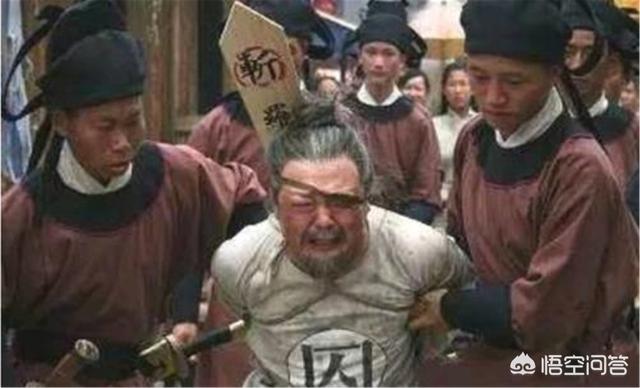

胡惟庸出生年月不详,死于洪武十三年,因‘谋不轨’罪名被诛杀,前后牵扯三万人。

事件回顾在明朝建立之初,有一个很神奇的制度:皇权相权分权而立,皇权是皇帝的,相权是臣子的,这两股力量相互制约的同时也进行着很多的合作。

胡惟庸,就是相权的最后终结者,顺带着万人因为这件事和胡惟庸陪葬。

洪武六年,胡惟庸正式担任丞相,开启了七年的统治生涯。相比于其他人,胡惟庸其实还是蛮有资本获得这个相权的,因为他是龙凤元年开始投奔朱元璋的,尽管最开始不显山不漏水,可好坏也是个原始股。

明史记载,胡惟庸有两个特点:有担当和权力欲过重,当这两点纠结在一起的时候,就很麻烦,因为朱元璋是一个猜疑心重的人。

平日里干活这么积极,还喜欢争强好胜,对于权力死不放手,你想干什么?

随着胡惟庸权力越来越大,胡惟庸有了和其他权贵一样的毛病:飞扬跋扈。胡惟庸已经能决定其他官员的生死和任免,一时间风光无限。

七年后,胡惟庸孩子在闹市骑马受了惊吓,坠马之后竟然死了,胡惟庸非常生气,把那个挡马的民夫给杀了。

朱元璋将胡惟庸召进皇宫,说道:杀人偿命!

没错,这就是事实在讲事实前,我们来点虚的:常遇春!

常遇春有一个毛病,杀降。甭管是什么场合,甭管是什么地方,只要常遇春参与战场,等打扫战场的时候总会杀一些。

以至于,每次出征朱元璋都拉着他的手说:敌人已经投降,就是我大明的人,万万杀不得。

只不过,常遇春好像从没听懂过这句话。

常遇春杀了那么多人,朱元璋视而不见;因为一个拦路者挡马杀死自家儿子后作为父亲的反击,却被杀了头,前后牵扯将近三万人,朱元璋想做什么?

几个月后,丞相这个制度彻底没了!

胡惟庸死不死没有关系,甚至他是否想造反也没有关系,但是这个丞相必须死,他要是不死的话,丞相制度怎么废除?

洪武年间第一大案告一段落,蓝玉案马上揭开帷幕,那些不听话的将军们也该教训一下了。

此次大案详细记载在《昭示奸党录》,李善长等人全部被灭,株连三万!

都说一代名相胡惟庸兢兢业业,为何晚年不得善终?

明朝建立之初,朝廷两党相争,分别李善长为首淮西党和刘伯温为首的浙东党,李善长后来选择了胡维庸接替相位,而刘伯温推荐了杨宪,两党相争,最终的受益者便是朱元璋,浙东党和淮西党实力相当时,正是老朱所要看到的,但刘伯温死后,浙东党实力不济,平衡失去了,而此时胡维庸官拜丞相,正是老朱所不愿意看到的。

胡维庸是在1380年时被处决的,而当时的胡维庸是作为明朝的丞相被朱元璋下令处死,这样的下场可谓是非常凄惨,而朱元璋制裁胡维庸的理由就是他谋反,这对于帝王来说是大忌,所以不仅胡维庸无法活命,还牵连了三万多人,其中就包括了二十一个功臣。说到这里似乎有一点疑惑,为什么在胡维庸案中会有这么多的功臣被除掉,难道真的是胡维庸要造反吗,还是朱元璋另有它意?

胡维庸案中朱元璋醉翁之意不在酒已经很明显的了,他就是要借着这个理由将胡维庸的党羽和一些功臣清扫干净,所以在明朝给朱元璋当官是比较惨的,不要说普通官员,就连功臣他都不放过。胡维庸从小就非常的聪慧,后来他得到重用后办事十分爽利,得到了朱元璋的认可,在李善长从丞相的位置上退下来之后,他就推荐胡维庸担任丞相,朱元璋也按照李善长的提议照办了。胡维庸在刚刚当丞相的时候对朱元璋还是非常谨慎小心的,在处理事务的过程中也会按照朱元璋的心思去办,但是时间久了胡维庸就开始不老实。

对于朝堂官员来说,一旦官职做大就容易在朝中培养自己的势力,而当时胡维庸也这么做了,因为他在朝中的地位比较高,其他官员都很惧怕他,他后来还利用职务之便贪赃枉法。贪图财富朱元璋也许可以允许,但是后来有人状告胡维庸结交党羽并有意谋反,当时朱元璋听后心中一惊。对于朱元璋来说,从开始骑兵造反到建立了明朝,这一切都是来之不易的,所以当时朱元璋已经有了要除掉胡维庸的心思。随后朱元璋让锦衣卫开始四处搜寻胡维庸谋反的罪状,因为胡维庸本来没有谋反的意思,所以自然是查不到证据,这一点朱元璋心中也是有数的。

但是后来胡维庸居然利用自己的职务开始扣下奏折,这一行为再次触碰了朱元璋的底线,当时胡维庸担心朱元璋会对自己不利,所以每次有奏折他都会先看,如果看到里面的内容不利于自己,他就直接将奏折扣下来,如果和自己无关就呈递给朱元璋。朱元璋在知道了这件事之后非常震怒,并下决心一定要杀死胡维庸,所以就以胡维庸谋反的罪名将他处死,他的党羽和其他涉案人员都遭到了惩处,这就是震惊明朝的胡维庸案,胡维庸死后,朱元璋废除丞相制度,明清两代自胡惟庸后,再无丞相。

都说一代名相胡惟庸兢兢业业,为何晚年不得善终?

飞鸟尽,良弓藏,;狡兔死,走狗烹。在朱元璋与一众兄弟克服重重困难建立大明王朝后,朱元璋也开始清除当初的建国大功臣。两虎相争,登上历史舞台

胡惟庸就在朱元璋开始清除功臣时出现在历史舞台上。在以李善长为代表的淮西集团与刘基为代表的浙东集团的争斗中,刘基选择了杨宪作为自己的代表人,李善长则看重了不得重用的胡惟庸,让他作为自己的代言人。两大集团的斗争,最终以刘基被朱元璋炒鱿鱼,浙东集团失掉董事长淮西集团大获全胜而结束。在这场斗争中要说获利最大的,我觉得除了背后的BOSS朱元璋以外当属胡惟庸了。胡惟庸成为了丞相,一人之下万人之上,连当初的领导李善长都要给他几分薄面。

骄纵跋扈自以为是惹众怒在胡惟庸当上丞相后,感觉有些骄傲了,可能他没有意识到为什么淮西集团会胜利,以为是自己的功劳,整个人都飘起来了。他为了当独相多年,独断专权,像生杀废黜等大事,有些根本不会向朱元璋报告,自行决断。拥有这么大的权利,那些渴望功名职位的人,都争着向胡惟庸送礼,一时间胡惟庸的大门可以说是“门庭若市”。我们都知道朱元璋最看不得的就是贪官了,毕竟小时候没少受这些贪官的毒害,胡惟庸这种做法无疑是触到了朱元璋逆鳞。可就是这样,朱元璋也选择容忍他。让他继续嘚瑟下去。

最过分的是,胡惟庸会扣留大臣的奏折,各部门上奏给皇帝的奏章都要先经丞相之手,胡惟庸利用这个特权将凡是说自己坏话的全部扣下。而对于看他不顺眼的也是毫不手软,像徐达这样的开国重臣因为在朱元璋面前说他的坏话,被胡惟庸怀恨在心,收买了徐达的守门人企图谋害徐达,但是最终被守门人福寿揭发。而同样说他坏话的刘伯温就没这么好运了,他趁刘伯温生病带医生来看望对他下毒。(但不知道他对刘伯温下毒一事是否经过朱元璋的默许)

这些事情无疑让朝中大臣心生不满,也都被朱元璋看在眼中。

勾结李善长,结党营私做了这么多与朱元璋作对的事,可朱元璋没有一点要动手的意思,难免让胡惟庸摸不着头脑猜不透朱元璋是怎么想的,毕竟这不符合朱元璋的办事规则啊。为了保全自己,胡惟庸想出了一条妙计:法不责众。只要拉上半个朝廷的大臣,看你能拿我怎么办?于是许诺封官拉了一大批朝臣。最厉害的还是拉下了重臣李善长。他是怎么拉了解朱元璋本性的李善长下水的呢?很简单,他利用自己与李善长的亲家关系,让旁人游说他,最后李善长说了一句:“吾老矣,吾死,汝等自为之”。

不得不说胡惟庸在这些方面脑子还挺好用,可惜没用到正道上。

杀人偿命时候差不多了,朱元璋绝对该让胡惟庸付出代价了,只是这代价太大了些。胡惟庸的儿子坠马死于车轮下,马夫被胡惟庸一气之下给杀了。事情传到了朱元璋那,要胡惟庸解释,胡惟庸絮絮叨叨的说了一大堆,企图撇清自己,最后朱元璋只说了四个字决定了很多人的命运:杀人偿命。(胡惟庸之死有很多版本,像谋反被人揭发等)总之胡惟庸一案,牵连了上万人,在处死他后,朱元璋也废除了丞相这一职位,胡惟庸有幸成为了历史上最后一位丞相。

废相预谋朱元璋这个杀伐果断的狠人居然容得下胡惟庸作威作福多年真是怪事,为什么没有在一开始就解决掉胡惟庸呢?其实是朱元璋有废除丞相的想法,他不愿意将自己的权利分给丞相,所以就让胡惟庸作了那么多年,最后给了朱元璋一个把自己作死的理由。

最后总结一下,问题中说的胡惟庸作为一代名相,我觉得这个说法有问题,什么叫名相,胡惟庸也算名相吗?至于兢兢业业却不得善终,这恐怕也有问题,他不得善终完全是他作死作的,怪不得别人。只是可怜那些受到牵连的人了。

都说一代名相胡惟庸兢兢业业,为何晚年不得善终?

我是历史小明王,我来回答。

做为淮西集团李善长大得意门生胡惟庸在朝中平步青云,由于办事机警干练又会察言观色,在大明朝建国初期却缺乏这样的干部,所以自然能得到朱元璋的信任支持,不过胡惟庸这个人是属于典型的双刃剑性格特点非常明显,是他的敌人他一定会不计后果将其置于死地。

因胡惟庸的背后是李善长,而李善长代表的是淮西勋贵集团,朱元璋自己就是依靠淮西这帮兄弟在取得江山,所以这背后有非常复杂的政治因素。在朱元璋下定决心铲除淮西集团时胡惟庸的结局就已经注定了,当然结局不一定会死,最后被杀完全就是因为自己作死。

当时朝堂之上分为淮西跟浙东两派,一方是开国功臣,一方是文臣治国,打天下需要武将,治理天下自然依靠文臣,双方以李善长、刘伯温为首进行了明争暗斗,朱元璋一直看在眼里却不动声色,李善长刘伯温这二位老谋深算自然不会亲自涉险,借故隐退之后又安排自己的门生杨宪、胡惟庸在朝中观察形式,胡惟庸斗败杨宪之后势力急剧膨胀已经脱出了李善长的掌控范围。 开国大将军徐达因看不惯胡惟庸的所作所为就把他一些平日骄纵跋扈之事如实告知朱元璋,胡惟庸得知后不仅没有收敛反而差人去收买徐达府上的佣人下毒暗害徐达。

胡惟庸之子仗着自己的父亲乃天下第一人臣经常在民间招摇过市,在集市中催促马车一路疾行不料撞物翻车致死,胡惟庸得知此事之后没有经过任何审问直接将车夫处死,朱元璋得知此事之后大怒让胡惟庸杀人偿命,胡惟庸想以银钱了事朱元璋拒绝了他这个想法。害怕偿命的他有了造反的打算,便联合御史大夫涂节、陈宁密谋造反。

洪武十二年占城国使者前来进贡,按照礼法这事必须让朱元璋知道进行封赏,不过胡惟庸拦下此事朱元璋并不知情,这外国使臣却被朱元璋身边的一个太监偶然得知并将此事报告给朱元璋,朱元璋立刻下令召见胡惟庸、汪广洋入宫,两人表面磕头认错却将责任推给礼部,朱元璋下令将所有涉事人员进行收押,不久汪广洋被赐死小妾陈氏陪同,朱元璋得知这陈氏是一知县的女儿便问没被入官的妇女只可嫁给功臣家里为何成了文臣之妾?

御史中丞涂节因害怕获罪将谋反之事和盘托出,以胡惟庸为首的胡惟庸案正式揭开序幕,所有知情不报者皆获罪,李善长也因此受到牵连全家抄斩,胡惟庸、涂节、陈宁、陆仲亨、费聚等人皆获罪处死,前后受此案影响的约三万余人,胡惟庸一党被连根拔起,朱元璋借此机会废除了千百年的宰相制度,从此改变了后世的政治格局。

都说一代名相胡惟庸兢兢业业,为何晚年不得善终?

刘伯温曾经对胡惟庸有过客观评价:

譬之驾,惧其偾辕也。好比一匹劣马在拉车,随时都会翻车。这句话出自朱元璋和刘伯温关于宰相论,而事实证明胡惟庸还是太年轻。确实没有能力驾驭明朝宰相这个职位,最后因谋反被处死,先后三万多人涉嫌此案跟着人头落地,包括开国第一功臣李善长也受牵连被杀。胡惟庸的崛起本身就不正常,在大明建立朱元璋分封功臣的时候,150多位功臣名单中并没有看到胡惟庸的花名册,就这样一个名不见经传的小人物一跃升至明朝左丞相。这种不可思议的升职模式除了个人能力很强,那么就是关系够硬。

说到这胡惟庸就得感谢李善长了,是李善长手把手的培养他,从参知政事做起,亲手送到左丞相之位,两人的关系类似师徒,却胜似师徒,这也是胡惟庸倒霉,李善长也跟着受罪的原因只之一。当然不能否认胡惟庸很有能力,善于投机。

最主要的还是善于投机,在明初党争愈演愈烈,李善长作为开国第一功臣,也是淮西党的第一老大,一直和刘伯温为首的浙东党斗的死我活。双方的争斗引来了皇帝朱元璋的不满,接二连三的处置各自阵营官员。朱元璋的抵制没有给大臣们带来警觉性,反而加剧了党争态势,最后胡惟庸凭借李善长的赏识,作为淮西主力跟浙东党争斗。到底浙东党不如淮西党树大根深,很快在党争中落败。胡惟庸也借势党争,升至丞相一位。

朝廷党争已经让朱元璋不能容忍,此后淮西党的一家独大更是威胁到皇权统治,面对一帮子跟随自己的老部下,朱元璋又不能明面上痛下杀手,但又不能坐视不管。于是,有了他和刘伯温所谓的相位论,随后才有的胡惟庸横空出世。

大权在握的胡惟庸开始得意起来,有时生杀大事,根本就不报告朱元璋便执行,呈递给皇帝的奏章,先私自审阅。一些蝇营狗苟之辈,见胡惟庸如此得势,纷纷给他贿,为的是获得一官半职,胡惟庸一边笑纳,一边把这些人视为心腹。

胡惟庸的所作所为已经让朱元璋看在眼里,在迅雷不及掩耳之势中,胡惟庸被揭发谋反,近三万人头跟着落地,从此大明再无丞相一职,再无党争之事,国家的指挥权真正的回到朱元璋手里。

从胡惟庸崛起到被杀,可以发现背后的推动者是明政治中心的权臣,受益者是皇帝朱元璋。他无法容忍一个国家除了自己以外的声音,但是又碍于脸面不能公然插手收权事宜。于是才有了对胡惟庸的启用,利用胡惟庸专权滥用的特点,导演一场无意识的捧杀大戏,顺手改革制度废除丞相,从此皇权不旁落。

都说一代名相胡惟庸兢兢业业,为何晚年不得善终?

1379年,朱元璋因为占城国来进贡,胡惟庸等人不报告朱元璋。朱元璋大怒,下敕令责备中书省臣。作为中书省的当家人胡维庸没有直接的承担责任,相反与汪广洋暗暗地将罪过归咎于礼部,礼部大臣又归咎于中书,推卸和纠纷让朱元璋爆发了更大的不满,直接杀死王广洋。

祸首之一的王广洋被杀,胡维庸可能想到这个事情就应该过去了,但是他太不了朱元璋了,也没有明白朱元璋真正愤怒的原因。朱元璋继续让这个事情发酵,到第二年,朱元璋了解到王广洋陪葬的陈氏为知县之女,按照明朝规定“被没入官的妇女,只给功臣家。”文臣是没有资格接受官家之女。所以朱元璋决定彻查此事,胡惟庸以及六部属官都应当被判罪。

得知自己有罪的胡维庸,不选择坐以待毙,而是准备采取一些措施,其中就有谋杀朱元璋的阴谋事件。但是在实施过程中没有成功 ,而之后涂节便将祸变上报,告发胡惟庸,加上当时的御史中丞商皓,也告发了惟庸的阴谋。朱元璋大怒诛杀胡惟庸、陈宁和涂节。

“胡党”而受株连至死或已死而追夺爵位的开国功臣有李善长、南雄侯赵庸、荥阳侯郑遇春、永嘉侯朱亮祖、靖宁侯等一公二十一侯。可以说是整个淮西集团被朱元璋给杀完了,涉及人口大3万之多。

胡维庸被杀主要有两个原因:

第一,胡维庸专权。随着权势的不断增大,胡惟庸日益骄横跋扈,擅自决定官员人等的生杀升降,先阅内外诸司奏章,对己不利者,辄匿不上报。各地喜好钻营、热衷仕进之徒与功臣武夫失职者,争走其门,馈送金帛、名马、玩物不可胜数。学士吴伯宗曾因弹劾他而险遭大祸;他得知大将军徐达对他不满,曾在朱元璋处诬奏其奸行,后竟诱使徐达家的守门人福寿谋害徐达,这些都是他即将灭亡的征兆。

第二、朱元璋深感权臣的威胁。在元亡的教训中,朱元璋深感臣下权力太大,会导致元末“宰相专权”、“臣操威福”的局面重演。早在洪武九年,即对各省权力机构进行改革,十一年,又令六部奏事不得关闭中书省,进一步削弱了中书省权力。而现在胡维庸已经构成了对朱元璋的一些威胁,所以朱元璋不得不防。

胡维庸被杀之后,朱元璋遂罢丞相,革中书省,并严格规定嗣君不得再立丞相;臣下敢有奏请说立者,处以重刑。丞相废除后,其事由六部分理,皇帝拥有至高无上的权力,中央集权得到进一步加强,朱元璋的目的也达到了。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。