中国古代为什么用文言文,难记还难懂?

这跟文字记载工具的变化有关

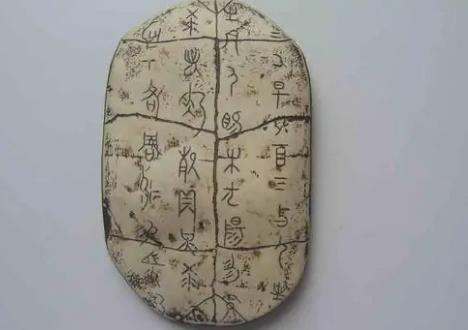

文字从最早刻在龟甲、铭器上,再到后来写在丝绸和竹简之上,再往后才是纸上。

书写工具从刻刀到毛笔再到电脑。

印刷工具从抄写到雕板再到活字再到现在的激光等等。

当文字在龟甲,金器之上时,自然是越简洁越好,包含的内容越多越好。

例如:癸卯卜,今日雨。

癸卯是时间,卜是动作,今日雨是需要卜问的内容。

如果换成白话文:癸卯这一天,我们在某地某时举行了什么样的仪式进行占卜,占卜的内容是“今天会不会下雨”。您看6个字,到白话文就变成一段话。

到了竹简时期,书写就方便一些,此时一字一意思之外,像词也出现了。

例如:《道德经》云:不尚贤, 使民不争。不贵难得之货,使民不为盗。

这里出现的词语有:尚贤,不争,难得之货,不为盗。

一个字一个意思的:不、贵、使、民等等

《道德经》的五千言,这么长的文字流传下来就说明当时的印刷和传播手段有了很大的进步。如果是在甲骨文时代,五千言的记载是不可想象的。所以光凭这一点我们也可以简单判断《道德经》一定是商朝之后的产物。

当可以记载和可以传播的方式变得便捷之后,人们的文章就开始变长了。

比如汉赋就是一个最典型的例子。

我们念书的时候老师会让我们记住:唐诗、宋词、元曲、明清小说。

这个除了当时每一个朝代的喜好不一样之外,我们还很容易发现,字是越来越多了,从诗只有几十个字,到词就可能过百了,曲以千记,小说就是以万计了。

此时最大的特点就是词已经成为文章的重要组成部分,一字一意基本上已经退出舞台了。

古代一本书几万字,十几万字就是巨著,可能要花一生去写,现在网络作家,动不动就几千万字,日更几千字。

这种传播的便捷带来的好处是显而易见的,但坏处没有被人警觉,那就是我们的文章越来越空洞,重复,可能几千个字实际上用文言文就一句话,十几个字就能表达了。

文章怎么可以变得这么长,因为描写得越来越细。

如果用甲骨文写:流川枫进球

用现代文写,这五个字可能会写几万字,十集才能让这个球进去。不断加大细节描写。正如一些连续剧十集可以了,非得弄得五十集。

这些都是表达形式的变化带来的变化。

所以古代为什么用文言文就是因为记录,传播不方便,能简洁尽量简洁。如果古代就有电脑,文言文自然就没有存在的基础了。

中国古代为什么用文言文,难记还难懂?

首先,有一个误区。你猜猜古人平时说话的口头语是不是文言文?

答案是不是。他们平时说话骚话一大堆,毫不吝惜唾沫。文言文只是他们的书面语。

这也就是为什么要使用文言文的原因。

古时候的书写材料十分有限,甲骨、竹简、丝帛、木片,一直到后来即使发明了纸,还是数量稀缺制作麻烦。书写过程也很复杂,以前都是往上面刻字,写错了拿吧小刀刮刮刮,还有“杀青”这样的专业储藏技术,后来有了笔墨纸砚,也没简易到哪里去。写完的东西,拿起来也不方便,读书人搬个家能拉三车,古代帝王阅奏章,直接是称斤头的。

为了省钱省资源,省时间省力,古人发明出了文言文,力求言简意赅,简明扼要。

所以,这道再加工是必然的。

古人的日常用语虽然不同于文言文,但也不同于现在的日常话,而是类似于明清小说那样白话文,我们读起来不太吃力,但还是有很大区别。

史书上记载过一段宋代官府审问一个妇女的对话,这妇女砍伤了自己的丈夫,官府的原话是这样说的:“是你斫伤本夫?实道来,不打你。”

朱元璋有一道圣旨下达抗倭令,要求抵御海盗,原话是这样说的:“奉天承运,皇帝诏曰:告诉百姓们,准备好刀子,这帮家伙来了,杀了再说。钦此。”

雍正皇帝就更逗了,他批奏章直接写的是:朕就是这样汉子,就是这样秉性,就是这样皇帝。他甚至还给大臣写过“你好么?”

中国古代为什么用文言文,难记还难懂?

古人究竟是不是用文言文来说话呢?这是一个让现代人十分好奇的问题。

由于当时没有留声机,因此我们现在无法对这个问题进行实证。除非时光倒流,让我们穿越到古代去看一看。但是现在的科学技术,显然是办不到这一点的。

不过,虽然这件事儿无法证实,但是我们可以分析。通过分析,很多语言学家和历史学者都认为,古人说的话,虽然和我们现在说的话有很大的不同,发音各方面都有区别。但是古人绝对不是用文言文来说话,而是用那时候的白话文来说话。也就是说,文言文和白话文,一开始就已经分离了。

我们知道,文字无非就是对语言的一种模仿,有什么样的语言,就有什么样的文字,文字只不过是把语言具象化而已。可是为什么,那时候的人,却是说话用一套系统。文字却用另一套系统,这究竟是怎么回事呢?

一、文字的出现与占卜及祭祀等密切相关。到春秋战国时期,人类写了不少文章。这些文章一方面是为了记载历史,还有一方面是用来表达个人的观点。不过,在文字最早出现的时候,主要还不是这样的功能。那时候能够掌握文字的,主要是一些祭司。其他的人,哪怕是贵族,也是不能也没有资格掌握文字的。

祭司们常常把一些符号画在龟甲兽骨上,然后用这些画满符号的龟甲兽占卜。他们一般的做法,就是把这样的龟甲兽骨放在火里烧,观察龟甲兽骨的裂纹。这些裂纹必然要与上面的符号发生交集。祭司就通过这些,判断各种各样的事情。比如,他们会判断打仗或者出行是吉还是凶,进行农业生产或其他活动是吉还是凶,等等。同时,还会对一些神秘的自然现象进行解释。

这样的符号,其实就是最早的文字雏形。

由于对于吉凶的判断和解释,只有祭司才有资格,而且这种判断,必须具有某种神秘性。不具备某种神秘性的话,也不可能让别人相信。因此,就算大祭司是用文字来替代语言,这些文字,也不可能就是一两句大白话,那样的话也就缺乏神秘性了。

二、文字是统治者用以统治的工具。统治者想要维护他们自己的统治,必须有一整套的工具。国家机器是他们的工具,文字也是他们的工具。

文字最早出现的时候,虽然只由祭司来掌握。不过发展到后来,贵族们也能够掌握文字了。不过,对于文字的掌握,也仅仅被限制在贵族的范围内。文字被认为是一种礼仪的表现,而贵族才有资格掌握这种礼仪。

为了让文字更庄重,更严谨,更具有仪式感,从而更适合装饰贵族。因此,文字的规则,在最早的时候就被制定得非常严谨,规范也更复杂,只有经过专门的学习,才能读懂文字,一般人是读不懂的。

三、文字表达与书写工具有密切关系。最早记载文字的书写工具是龟甲兽骨以及刻刀。龟甲兽骨是不容易找到的,要用刻刀把文字刻在龟甲兽骨上,也是很难的,这也使得文字在出现的时候,就必须要求尽量简略,每一个字所包含的内容,必须尽量多。如果把那时候,随便哪个人说的口水话,都记载在龟甲兽骨上,那是不可想象的。

不过后来,随着书写工具的便捷,文字表达也渐渐从古文走向了白话文。

宋代以后,活字印刷术大量出现,造纸术也更加先进。因此,宋代已经出现了白话文作品。到了明清时期,大量的白话文小说,更是广泛出现。

到了近代,尤其是在“五四运动”以后,为了解放思想,为了与世界接轨,更是提倡白话文,反对文言文。当然了,这种提倡能够执行,也是与那时候的书写工具已经不仅仅是毛笔,而是有大量更方便的硬笔出现,有莫大的关系。

后来,随着计算机的出现,在电脑上书写变得更加方便,文字产生更加容易,因此一写就是上千万字的网络小说,也就大量出现了。

这就是文字的形态,与其载体有密切联系的道理。

中国古代为什么用文言文,难记还难懂?

当时唯一的记事工具。

中国古代为什么用文言文,难记还难懂?

文言文只是当时的一种书面语言。

你想想,文言文对于我们当今的一些读书人尚有一定的阅读障碍,对古代那么多文盲来说,就是天书,这些人平日里怎能用文言文进行交流?

中国是个方言众多的国家,人们平日交流用的是一种口头语言。

所以,即使古代的读书人,文言文主要是一种书面语文,写作时用,在平日口头交流中,所用的口语,也与文言文有一定的差别。

古代的口头语言与当下的口头语言,最大区别是新旧词汇的不同,其基本语法应该没什么根本区别。

中国古代为什么用文言文,难记还难懂?

中国古代有上下五千年历史之久,先祖先人在当时的历史时期里,创造,创立,制作,设立,等各种文学,文体,文言。如有之,乎,哉,也䓁文言之字。文言文在古代历史的文学上。有着至重作用。在现代时期的文学,文体上有时还可实用!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。