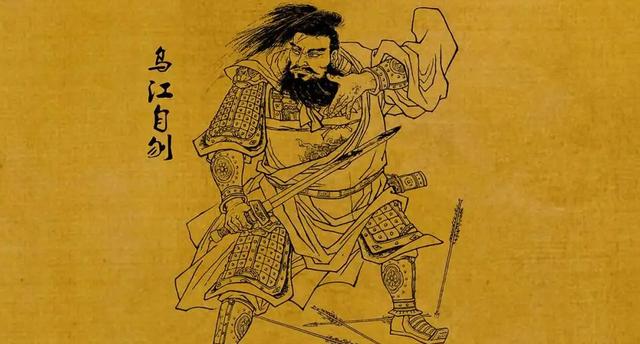

楚汉之争项羽为什么要自刎?

自刎是项羽最体面的归宿

项羽水平很高,作战能力很强,可惜太刚愎自用,不听劝言,最终做了嫁衣,让刘邦当了皇帝。

当时他来到乌江边的时候,他还带着他的28骑,面对几千人的包围圈进行反冲锋,结果28人只损失了2人,战果是斩都尉一名,杀数十百人。

所以称项羽为战神一点也不为过。

项羽完成这些只为了证明一件事:此天之亡我,非战之罪也!

换句话说到这一天,他已经觉得天在亡他了,他的自信心已经崩掉了,就算他能逃回乌江,也无非面对江东父老,还有自己的自尊心。

一个失去自傲心的项羽就不再是项羽了。

项羽一直将自己定位为士,士视尊严为天,自刎是他最后离开人间的体面。

当时乌江亭长对他说过河,他说:与江东子弟八千人渡江而西,今无一人还,纵江东父兄怜而王我,我何面目见之?

当他见到吕马童,然后就自杀,因为刘邦有言,得项羽者封侯。所以至死,项羽还送了一场富贵给吕马童这个故人。不过项羽没有想到的是,郎中骑杨喜,骑司马吕马童,郎中吕胜、杨武为了争抢项羽的身体,将他扯成五段。项羽死后也不得安宁。

自刎在秦汉时期是一种比较流行保留尊严的做法。

比如秦始皇的儿子将闾在秦二世的迫害之下,兄弟三人选择自杀。

秦朝名将章邯先是投降项羽,后被封为雍王。刘邦出关之后,城破选择自杀。

西汉名将李广在兵败之后说:且广年六十馀矣,终不能复对刀笔之吏。然后选择自杀。

所以项羽、李广、将闾等人选择自杀的原因是保留最后的颜面,维护士的尊严,这也是对自己失败的一种承担。

古代士是好义而轻身,生命与尊严相比,他们都会选择尊严而非生命。这也是为什么项羽是失败者,依旧受后世敬仰的原因。这种风格后来闯江湖的侠士中十分明显。

楚汉之争项羽为什么要自刎?

当时六国反秦,怀王有约,先到咸阳为皇尚,后到咸阳保守在朝纲。刘邦领兵先到咸阳,而项羽后到,按说当称臣了,可是项羽骁勇,刘邦弱小,所以违约,不愿作臣。就设下鸿门宴。

在鸿门宴上,范增告诉项羽,一定杀了刘邦。就命项庄跳舞,手持双劍,这就是项庄舞剑,意在沛公。刘邦一伙有个张良,他告诉刘邦,叫樊侩也去台上舞劍,项庄舞到哪儿就跟到哪儿,保护主公刘邦的安全。这样两员武将同时跳舞。项羽看到刘邦没有夺天下决心,心中犹疑。鸿门宴没杀刘邦,刘邦把主位让于项羽。

项羽封刘邦为汉中王。管理四川一带地区。刘邦到了四川,火烧栈道,招兵买马,聚草屯粮,招贤纳士,并且张良把韓信也招到。唱戏肃何月下追韩信,就是这时期。韩信择嫌官位低,官职小,最后封元帅之职,统领三軍,顶替攀侩职位。

韓信命兵卒穿百姓衣裳,手拿铁锹,大镐,等工具修栈道。工程巨大,项羽命探子侦察。问,:“你们这些百姓干什么?”。民工回答:“修路,去攻打项羽”。问:“多长时间完工”,回答:“三个月完工”。

侦察兵回去报给了项羽,说修栈道,攻打我们,三月完工。项羽想了想,并说:“别理他们,工程巨大,须三年才能完成。”

其实韓信早已领兵从陈仓小道进兵了。韓信用兵神奇,高个的兵干什么,矮兵干什么,会射箭的,会用刀枪的,分工非常精细。这是有名的暗渡陈仓。

垓下一战,刘邦将领多,项羽骁勇无敌。项羽有失败迹像。但项羽还有三千子弟兵,都是从自家本乡土招募的,是打不散的。在一天夜间,张良吹箫,箫声悲切。

白发倚门兮,望穿秋水,,

妻子忆念兮,独宿孤房,

邻家酒熟兮,谁与之尝,

一旦交兵兮,骨肉为泥,

魂魄悠悠兮,不知何方。

凄惨的箫声吹散了项羽的兵丁,一个一个,背了行礼半夜偷偷当了逃兵。天明时项羽孤单了,其妻虞姬懂易理,一推算,命当绝了。对霸王说:“大王,给我双剑,你在马前,我在马后,冲出重围”。果真递给了她双剑,虞姬跳起了舞,舞着舞着自刎了,这是有名的霸王别姬。

这种情况,霸王能冲出去,逃走。可是他是一个有气节的人。就自刎而死了,他的马也惨死江中。所以人们常说:“霸王不听范增语,乌江岸上自刎头。”

楚汉之争项羽为什么要自刎?

关于项羽为什么在还有生路的情况下依然选择自刎乌江,我也曾做过一定面的思考和总结,现就本人一些不成熟的想法与诸君互通有无,还望不吝赐教!

一:因为骄傲,死又何惧之有?

相比于出生低微的刘邦,项羽是毫无疑问的高富帅。煊赫的家族地位,高贵的家族血统,良好的贵族教养和仪态使他在那个群魔乱舞的大乱之世中显得如此卓异而突出。无论是刚刚喊着“王侯将相宁有种乎”的而随即沉酣于醇酒美人之中的陈胜,还是号称手提三尺青锋,辗转奄有天下的刘邦,皆不足以与披坚执锐逐鹿中原的项羽相提并论。

换言之,陈胜的成功在于他是第一个吃螃蟹的人,刘邦的成功在于他遇到了一个尚有贵族遗范项羽。而项羽的失败则恰恰在于生活在廉耻丧尽的时代却依然保持着自己的风范和操守。所以,当传统贵族礼仪全盘崩坏,物欲至上取而代之的关键时刻,项羽的不适应和被淘汰自然也就是大势所趋的在所难免了。

所以,在楚汉相争之际,面对当初有志一同的革命战友在刘邦的利诱之下纷纷改旗易帜的时候,作为有所为有所不为的项羽又能如何?滔滔者天下皆是也而谁与易之?想必在溃围垓下,败走乌江的项羽面对滚滚东去的江水时自然也是心潮澎湃难得宁静的。前有舟楫避江东,后有追兵蹑行踪。心有天下,矜骄自傲的项羽又如何愿意将兵燹战祸引向江东故地呢?此时此际,生死抉择自然也就一目了然了。

二:高尚是高尚者的墓志铭

君子有其党,为志同道合也。虽说项羽算不得君子,但若从为人处世与行为风范而言,刘邦实不足以与之比肩继踵。犹记霸王攻破咸阳一雪故楚之仇。其豪迈气概岂不令人心神向往?至于戏下封王宰割天下之时,其人不慕独霸之威,至尊之雄,犹欲与天下英雄共治九州一反三代旧制的心胸气度岂不足以睥睨古今哉?

但千里奔波为稻梁的生活对于钟鸣鼎食的项羽而言终究太过遥远而不可想象。在大功抵定之际,戏下分王的举动虽然体现了足够的诚意,但向来高高在上,习惯了予取予夺的项羽终究没能兼顾到中低层将领和功臣的诉求。所以,兵罢戏下之际就是众叛亲离之始。人生的大起大落就发生在这种无声无息的转变之中。

与中低层将领关系的严重断层,不同军事集团的森然鼎立,内部矛盾的引而不发。在项羽式粗狂而暴烈的政治分割之后都逐渐显露出来。今古江山无定据,纵横千里买荒骨的悲剧在亡秦之战的烽火余烬之中再度熊熊燃烧。一场影响更为深远,斗战更为残酷而彻底的楚汉之战业已拉开序幕。

高尚是高尚者的墓志铭,卑鄙是卑鄙者的通行证。当“人生世上,权势禄位何可忽乎?”的思想成为主流;当不论道德如何,有权有势即为成功的观念深入人心。这个时代也就因之而病入膏肓了,而就当时客观史实而言,项羽和刘邦就恰好身处于这样一个普世价值观急剧变更的时代。统治神州数千年的贵族文化和道德早已在崇尚“以霸道经营天下”的强秦的金戈铁马之下灰飞烟灭。“重实利事功,轻廉耻利益”的流氓文化堂而皇之的高居庙堂,深入市井。

在我看来,即便项羽也曾暴虐的隳名城戮百姓,但他的死终究不是“战之罪”,而是而是变异的时代根据自己的需要选择了刘邦抛弃了项羽。换言之,项羽之死,不仅意味着项氏集团的灭亡,更代表着贵族道德的消亡,从此以后。在这片神奇的大路上在嗜血残杀的权谋术数的道路上越走越远。头顶灿烂的天空亦随之而越来越隐晦不明。呜呼哀哉,项羽之死!

楚汉之争项羽为什么要自刎?

小编来回答。

“生当作人杰,死亦为鬼雄。至今思项羽,不肯过江东。”这是宋朝李清照借项羽讽刺当局软弱,呼唤抗金英雄的一首诗。然而,借用这首诗,人们可以反过来想一想,项羽为什么不肯过江东?小编认为,项羽之所以不肯过江东,选择自刎,是缘于他所面对的形势所迫和其个人性格使然。

一、从项羽面临的形势来说。项羽自起兵起,所经历的反秦战争到楚汉战争中的鸿沟对峙之间的所有作战,可以说项羽都是所向披靡,无一败绩。但到了鸿沟协议之时,楚汉之间的天平已经明显地倾向了刘邦一方。此时的项羽已是身处危难之中,他的后方,包括他的都城都被汉军灌英、靳歙、英布、刘贾攻占,他南部的军队也降于英布,而且楚军后方粮道已被汉军切断,身在鸿沟一侧的项羽,已经军中断粮。

到了垓下之战时,项羽手上虽有近十万军队,在面对汉军六七十万军队包围的情况下,项羽战败,被迫退入营垒自保。然而夜空中飘来的四面楚歌,让大英雄项羽彻底崩溃,他竟然舍弃了他的近十万军队,只带八百骑兵冲出包围。但是,即便到了此时,项羽依然有逃回江东活命的想法。

刘邦得知项羽带少部分骑兵逃出重围,立即命令灌英率五千骑兵追击,而刘邦自己则带领其主力部队,消灭了留在营垒内的八万多楚军“斩首八万”。

此后,尽管项羽再一次重复了他的无尚神勇,但危势难转。在他最后穷途末路之下,正好有乌江亭长撑着小船在乌江边等他。如果项羽此时登上小船,他真的能多活几天。但也只能是多活几天,毕竟刘邦不会放过他的,他即使跑到江东,刘邦也会追他到江东,项羽终究还是会死在刘邦之手。

但接下来乌江亭长的一段话,让仅剩一点颜面的项羽无地自容。乌江亭长说:“大王,快上船吧! 江东地方虽然不大,但也有方圆千里,民众数十万,满可以成为一方之主。”项羽听完亭长的话,已是再无颜去见江东父老,于是自刎,这就是项羽的性格。

二、从项羽性格方面来说。项羽出身名门之后。人们看项羽,往往觉得他英勇神武,是个大英雄,死的很可惜。人们却往往忽视了项羽性格的另一面,他性格高傲、容易冲动、目光短浅、不谦虚、刚愎自用、残暴不仁,缺少一个做政治家的本色。

1、在项羽性格的成功方面,甚至太史公自己都激动地大呼:“吾闻之周生曰‘舜目盖重瞳子’,又闻项羽亦重瞳子。然羽非有尺寸,乘势起陇亩之中,三年,遂将五诸侯灭秦,分裂天下,而封王侯,政由羽出,号为‘霸王’。”的确,在人们心中,项羽力拔山、气盖世、古今未有,他勇猛善战,叱咤风云,显赫一时。他在击败秦军,推翻秦王朝的过程中立下首功。项羽成为人们心目中的大英雄。

2、由于项羽性格的弱点,导致了反秦战争胜利后,项羽手握一副好牌,却让他打得稀巴烂。

反秦战争胜利后,天下十八路诸侯,项羽阵营就占有十七路,应该说项羽占得天下先机。然而,就是项羽目光短浅,缺少政治家眼光,让他放弃了关东战略要地;也是他残暴不仁,乱杀无辜,让他大失民心;还是他不谦虚,刚愎自用,让他的高参范增离去,他身边的韩信、陈平、英布跑到了他的对手那里,成了刘邦的栋梁之才;还是他那高傲的性格,使得他失败后的窘境,在乌江亭长面前颜面失尽,无法过江,最终选择自刎。

小结。项羽性格中弱点导致了他的失败,他那大势已去的形势,导致了他在乌江岸边自刎。

AA时光谢谢您的关注!

楚汉之争项羽为什么要自刎?

因为这是楚国贵族的传统 也是项家的传统 。

中国传统文化刚开始其实并不是一样的 大体可以分两类,一是中原文化,二是楚文化,楚文化与中原文化大不相同,因为当时的南方生存环境恶劣,养成了楚国人吃苦赖劳,性格刚烈又带着浓重的浪漫主义色彩,最直接的表现就是轻生死,说死就死。

不信,你们可以去查一下楚国有多少人因为一言不合就拔刀自刎的。而在军队里,更是奉行只有凯旋的将军,没有卧薪尝胆的楚将,打了败仗就自刎更是一种不成文的规定。

这里简单地举几个例子:

1,楚武王时期(?—公园前690年)的大将屈瑕,早年为楚国开疆拓土立下了赫赫之功,一路升到莫熬(相当于天下兵马大元帅)就因为打了一次败仗就拔刀自刎了。他手下将士见他这么干脆也拔起了刀准备集体自刎,好在楚武王及时下令避免了悲剧的发生。

2,楚成王时期(?-公元前626年),大将子玉是楚国的名将,在晋楚争霸中表现突出,但在城濮之战中败于晋文公,楚成王只说了一句话“这次伤亡最多的是申、息的子弟,大夫你回来之后,想好怎么向两地父老交代了吗?”子玉就自杀了。

3,还是楚成王时期,大将斗勃在与晋国的战争中,再一次战败,而他的下场与子玉毫无差别,都是被楚王送了一把宝剑,自裁谢罪。

4,楚怀王时期(公元前329-前296年)楚与秦国连续多次开战。丹阳之战(前312年),楚军被斩首八万。当时楚国的将领是屈匄,史记中说他被秦军俘虏了,但是战国策里却说他自杀了,估计应该是被俘后自杀了。

5,还是楚怀王时期,秦楚蓝田大战(还是公元前312年),楚国名将景翠率领的楚军一路杀到了关中腹地,距离咸阳城只有几十里地的蓝田,几乎给秦国带来了一次灭顶的打击。但不幸的是。正当楚军气势如虹的在秦国本土厮杀时,韩魏两国联军却直接偷袭了楚国的都城,使得景翠所帅的楚军败北,虽然责任不在景翠,但他也从此再也没能上过战场(不知道死没死)

6,垂沙之战(公元前301年),齐国联合韩、魏、秦以四国兵马攻打楚国,大败楚军。楚将唐昧在战败后,也没有活着回到楚国。

8,楚怀王的太子在秦国当人质却杀了秦国的大夫,这使得秦国再一次对楚国发动了攻击,秦国斩杀了楚军2万人,楚军大败。为了这一次败仗,大将景缺,也选择了与自己前辈一样的自杀。

9,项羽的祖父项燕,楚国最后一个大将,被王翦击败,然后果断自杀了。

看了这么多楚将自杀的事迹,如果还没有说服力,不妨再看看楚国的国君是怎么做的。

1,楚武王征隋,在路上生了重病,随军的巫医劝他先回国治病,病好了继续攻伐,但楚武王却说哪有出征不得胜就回去的道理,于是坚持继续用兵,最后死在了战场上。

2,楚文王出征巴国失利,本来想要先回国整顿军队后,再行征伐,却在回国路上被自己的大臣拦了下来。鬻拳站在城门对楚文王道,楚国何曾有过战败活着回来的君王。楚文王羞怒之下只得帅军再次踏上征途,他挑选了比较弱小的黄国,总算是取得了胜利,但很可惜也与自己的父亲楚武王一样病死在了征途。

有这么多先辈的例子在前面,项羽作为楚将,作为楚国的贵族,世代受到楚国文化的熏陶,打了败仗还有脸活吗?

楚汉之争项羽为什么要自刎?

谢邀,项羽是贵族后裔,秦末大起义曾接替叔父项梁帅8000江东子弟破釜沉舟击败秦军主力,继而自称西楚霸王,分封天下,基本成为当时天下共主,可惜因政治才能不足,不能团结领导其他诸侯,最终败于刘邦。当他只剩孤身数骑之时,反思自身失败认为自己非战之罪,而是不得天时,也就是说他认为是上天不让他成功,而不是自己军事政治上有错误,而且因为8000子弟全部战死,自己无颜面对江东父老,因此内心绝望加上惭愧。面对包围自己的汉军,觉得横竖都是一死,与其被俘遭羞辱,不如自刎。因此才会在乌江畔,自刎身亡。也才会有李清照的“生当作人杰,死亦为鬼雄。至今思项羽,不肯过江东。”的凭吊!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。