修身、齐家、治国平天下中的"齐家"应怎么解释?

齐家的家不是指家庭而是指大夫的封地。

修齐治平估计是被人误读最多的一句话,很多人都将这个家理解成管理家庭,娶妻生子之类了。

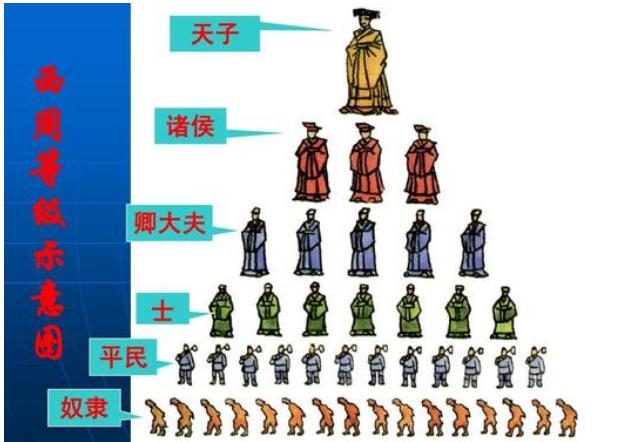

古代政权结构是这样的,看下图。

站在金字塔最顶端的是天子,他管理的地方称为“天下”。他直接管理诸侯,哪个诸侯不听话就有权杀之,比如周天子曾经烹杀过齐侯。当然后来周天子实力弱时,很多诸侯就不给他面子了。只有管理天下之人才可以称天子,天子是一种爵位。

《尚书纬》曰:帝者天号,王者人称。天有五帝以立名,人有三王以正度。天子,爵称也。——《太平御览·皇王部》

第二层就是诸侯,诸侯的爵位是公、侯、伯、子、男。这是根据地盘大小来封的。五百里为公,四百里为侯,三百里为伯,二百里为子,百里为男。

他们的封地就被称为国。所以国是天下之下的行政单位。

有些人老认为三国蜀汉、东吴灭国之后,为什么老百姓一点都不反抗?觉得蜀汉和东吴为什么最后都选择投降了。因为他们都认为自己是天下之主,后来败了,自然证明自己不是天下之主。

他们都承认同在一个天下,他们争的是天下的代言权。

这个概念在宋代发生改变,北宋成立之时,辽国疆域就已经很大了,北宋有危机感,后来北宋被金国打败,中原之地已经失控只能偏居江南,而且还一度称藩称臣,这样给南宋的正统性造成危机。南宋害怕老百姓认为自己不是正统的,人心可能会发生涣散,所以强行将国与天下融合,国即天下,天下即国。宋之前天下各族皆可以在朝廷任高官,比如汉武帝托孤的四大臣之一金日磾就是匈奴人,唐朝任相的其他族群的人也很常见,南宋这种情况就很罕见了,之后的明朝也是如此。

非我族类,其心必异这句话被放大了,而认同礼的就是诸夏,不认同的就是夷这句话被有意无意地淡化了。

国与天下的强制融合,实际上是地域论占了上风,这也使得后世对修齐治平产生了误解。

第三层:大夫大夫是由诸侯分封管理的,他们的封地称为家。

孔子言于定公曰:“家不藏甲,邑无百雉之城,古之制也。今三家过制,请皆损之。”——《孔子家语》

孔子对鲁定公说家不藏甲,不是指老百姓家中不藏甲,而是指当时季孙氏、叔孙氏、孟孙氏三家大夫封地有甲。大夫的封地不需要有甲,因为防御工作是由诸侯来做,既然是诸侯来做,你大夫家中有甲想做什么?

修齐治平修身不用译,地球人都明白,齐、治、平译成现代话说,就是你先从基层干起,先在大夫的封地好好干,干好了,大夫会将你推荐给诸侯。比如商鞅跑到秦国,他没有机会见到秦王,他是在秦王的宠臣底下干了好几年,才被推荐上去的。李斯也差不多这种情况。

诸侯这里干好了,诸侯会将你推荐给天子,这样你就有机会治理天下了。平天下不是统一天下,而是帮助天子治理天下。

有人将平天下理解成建功立业荡平天下,那不成了野心家了,孔子有提倡做野心家吗?

当然修齐治平不单只是这种意思,还有很多内涵,知常容觉得不管怎么译都不如“修身齐家治国平天下”原句内涵来的丰富。

修身、齐家、治国平天下中的"齐家"应怎么解释?

还是谈谈怎么理解吧。

我们一定不能用现代人的视角来理解《大学》的三纲领和八条目。

因为现代与传统的想象基础完全不同。而且,即便是古代,这个想象基础也是分阶级的。三纲领和八条目,是贵族君子的想象,跟平民没一点儿关系。

《大学》,原本是《礼记》里边的一章。《礼记》,是汉朝人编辑整理的。记住是编辑整理,而不是创作书写。所以,《礼记》的基础就是周朝的宗法社会,有汉朝的人想象,但想象的基础是周朝人的。

《大学》的这个“大学”,是什么意思?是博大的学问吗?不是,是大人的学问。用周朝的人话说,是君子,即统治阶级。

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

明明德、亲民、止于至善,总共三条,这是三纲领。

致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下,总共八项,这是八条目。

既然大学是大人之学,那我们怎么才能成为大人呢?

想当然的认为,就是以三纲领为遵循、以八条目为教条,然后认真去学就行了。但是,这个想当然,错了。原因就是:大人不是学出来的,而是生出来的。

所谓三纲领、八条目的大学之道,不是成为大人的晋级手册,而是大人们的操作说明。

《大学》的三纲领和八条目,是孔子口述、曾子记录;而关于三纲领和八条目的逐一解释,是曾子口述、曾子的弟子记录。这是朱熹的看法。虽然这个看法也没啥道理,但能说明的是:大学是逐渐形成的。

然而,无论大学是怎么形成的,大学的根都是宗法封建社会。所以,大学之道,就不是告诉普通老百姓怎么晋级当大人的。如果当时真有这么一本书,那就是逆天、穿越加神操作了。因为封建宗法的根本,就拒绝这种非分之想。

理解了大学,也就可以按照这个思路来理解齐家是怎么回事了?

《诗经》有一篇《思齐(zhāi)》,是写周文王是如何修身、齐家、治国的。其中,关于齐家的描述是:

惠于宗公,神罔时怨,神罔时恫。刑于寡妻,至于兄弟,以御于家邦。

翻译过来就是:孝敬祖宗啊!祖宗无所怨,祖宗无所痛。示范嫡妻啊!兄弟也效仿,家邦也亨通。

其中,“刑于寡妻,至于兄弟”这里面,把“兄弟”的内涵放大到兄弟和族人了,所以出现了跳跃。应该是:兄弟也效仿、族人也效仿,最后家邦才能亨通。

所以,周代的家,跟现代的家,完全不是一个概念。周代是族群社会形态,一个家就是一个家族或氏族。比之豪族社会的钟鸣鼎食之家,周代的家还要大。

豪族之家,能够形成一个政治和关系的同盟单位,却只是一个消费单位。周代的氏族之家,还是生产单位,甚至是军事单位。原因就是分封制,天子有天下,诸侯有诸侯国,大夫有采邑。这就是地盘。在这个地盘上就形成了周代的家。

而所谓的大人,其治理的往往是一个贵族之家。而治理好这样一个家,就相当于治理好了一个生产、消费以及军事单位。于是,这种人当然可以治理一个诸侯国。

那这种齐家,到底包括那些内容呢?

八条目里的诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下,都有逐一的解释,却没有解释格物、致知。

于是,朱熹看着不爽了。然后,朱老夫子发扬了唯我独尊而舍我其谁的精神,硬是把格物、致知这两个条目给本补充了。所以,前面的六个,没啥问题。后面的两个,就是真心搞不懂说啥了。

周朝人说了、汉朝人记了,勉强不算违和。但隔着一千多年,你宋朝人就只能是穿凿附会了,所以就特别别扭。

那么,大学里关于齐家是这么论述的呢?

这个论述,你得看《大学》第十章的“所谓治国”篇:怎么治国呢,你得先齐家;啥叫齐家呢,然后你听我说。这就是该篇所讨论的内容。

但古文不好懂,你要琢磨;古人讲理论就没法懂,你得靠猜。原因就是古汉语的模糊性,用来写诗、秒杀寰宇;用来讲道理、只能各种打比方。所以,直接看齐家的形象性记录,就行了。即该篇下面引用的三段《诗经》摘录。

《诗》云:“桃之夭夭,其叶蓁蓁。之子于归,宜其家人。”宜其家人,而后可以教国人。

这跟《思齐》中齐家的哪一段,差不多。

有一个段子,说的是愚公移山,愚公说:我这辈子干不完,还有我儿子、我孙子,子子孙孙无穷尽也。然后,智叟反问了一句:你有女朋友吗。然后,愚公就不挖了,去找女朋友、准备齐家了。

所以,齐家的关键是结婚。没媳妇,你怎么“刑于寡妻,至于兄弟,以御于家邦”。而且,婚姻完全不是爱情的结合,而是家族之间的联盟。

北宋苏轼的妻子死了,于是就要续弦,他娶了前妻的堂妹王闰之。为啥非要娶前妻的堂妹呢?这时候苏轼已经名满天下了。苏大才子可以不当赘婿、赘入豪门,但选择明面可以更广一点儿吧?怎么就不能在京城开封找一个两情相悦的?

原因就是苏家要与王家联盟。这是两大家族的事情,不是你苏轼的事。苏轼的前妻,就是他表妹。这种联盟从上一代就开始了。而现在妻子死了,两家联盟就不稳固了。但有办法,再娶妻子的堂妹,不就行了。

这就是周代的大人之道在后世的影响。

《诗》云:“宜兄宜弟。”宜兄宜弟,而后可以教国人。

这还跟《思齐》篇差不都。想差得多一点儿,也不允许。周文王是君子,他是怎么齐家的,别的君子也要怎么齐家。“宜兄宜弟,而后可以教国人”,就是“至于兄弟,以御于家邦”。

大人是生出来的。大人,是贵族的大族长,是贵族家的嫡长子,也就是大儿子。所以,这就没法后天修炼。你是老二,即便学习再好,还能让老大管你叫哥吗?如果我是平民,那就更不用想了,怎么也不可能成为贵族。因为我爹不是。大人之道,首先得拼爹。

大族长或嫡长子,应该怎么齐家呢?就是修身,然后身体力行、以上率下。妻子向你学习,兄弟向你学习,族人也向你学习,然后这个大家族自然精诚所至、金石为开,谁也无法战胜。春秋时代各种乱,但都是一部部的家族奋斗史或败落史。

那如果我这个大族长没学好,学成了流氓,咋办?整个家族,还能跟我一起去耍流氓吗?那也没啥可稀奇的。

尧、舜帅天下以仁,而民从之。桀、纣帅天下以暴,而民从之。

尧舜用仁爱引领天下,那老百姓就跟着一起仁爱;桀纣用凶暴引领天下,那老百姓就跟着一起凶暴。这没啥问题。但问题是“其所令反其所好,而民不从”,所想与所行,不自洽了,那老百姓就不听了。

“秦爱纷奢,人亦念其家;奈何取之尽锱铢,用之如泥沙”,你秦朝这不就不自洽了吗?所以,老百姓不听话了、造反了,也就再正常不过了。

《诗》云:“其仪不忒,正是四国。”其为父子兄弟足法,而后民法之也。此谓治国在齐其家。

君子的仪表要端庄、不走样,别说本国会学习,就是外国也会跟着学。“其为父子兄弟足法”,即所谓父父子子,当父亲有当父亲的样子、当儿子有当儿子的样子。大人做到这一点,那老百姓自然会跟着学,要向大族长看齐。

以上就是《大学》的齐家。

这是一套推己及人的统治学问。但,这个统治的学问,不是晋级手册,而是操作说明。是大人的齐家才能治国、平天下,跟小人有关系但关系不大。与小人的关系,就是小人要跟着大人学,但怎么学也不会学成大人。

而这一套学问,拿到现代社会还能有用吗?看看就行了,没啥用。因为到宋朝就已经没啥用了,朱熹是在穿凿附会地构建他的理学。这家伙不是要说《大学》的事,而是要拿《大学》说事。

而为什么到了宋朝已经没啥用了?你看王安石就行了。“天命不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”。饱读诗书的北宋人王安石,已经不管不顾了。我们还有必要照着操作吗?

你正献身某个伟大事业,突然想到自己还没女朋友,自然不会子子孙孙无穷尽了,于是立即不干了,回家相亲去了。这可能吗?不可能。原因是社会基础变了。

先不管是不是大人之学的问题,就说它所植根的宗法封建社会。这是一个熟人社会。而在北宋,中国就已经试水了一波陌生人社会。现在则更是。你用熟人社会的游戏规则来指导自己在陌生人社会行事,这就是守株待兔和南辕北辙了。

《大学》是如此。很多迂腐的关系攻略也是如此。计划经济下的关系学,就是一种大学之道,也是一种熟人社会的游戏规则。有些人出卖人格、唯唯诺诺,在领导面前连个大气都不敢喘,所谓父母教导记在心。实际上,就是在用计划经济的大学之道来指导当下的自己如何处世。社会向前进,我们不止要向前看,而应向前学。过时的东西,当个智力消遣就行了,但千万别照着去做。

修身、齐家、治国平天下中的"齐家"应怎么解释?

谢谢邀约。

“修身、齐家、治国、平天下”是出自于《大学》中的名言,《大学》是中国古代典籍名篇之一,原是《礼记》中的一篇文章,也是儒家经典著作之一。

大学是相对于小学而言的“大人之学”,古代的人大多是八岁入小学,学习“洒扫应对进退、礼乐射御书数”等文化基础知识和礼节。十五岁入大学,学习“穷理正心,修己治人”的学问。

《大学》可以说是古代“大人之学”的教学大纲。《大学》开宗明义、开门见山地声明:“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。”也就是朱熹称之为“三纲领”,同时,朱熹还把实现“三纲领”的方法归结为“八条目”:“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。”

而“八条目”关系《大学》曰:“格物而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。”“物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。”说明凡事是有规律性的,有产生发展趋势的,尊依次而行,不能超越。

那么实现目标之道是什么呢?《大学》在开篇章节中就告诉人们:“古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物。”知道了这本末始终的程序,是一步一个脚印,不断学习推动向前的关系,就接近事物发展的规律了。

《大学》曰:“所谓齐其家在修其身者,人之其所亲爱而辟焉,之其所贱而辟焉,之其所畏敬而辟焉,之其所哀矜而辟焉,之其所敖惰而辟焉。将其翻译成现代白话文就是:所谓治好自家在于先修养自己,是因为人们会有种种感情和认识偏差;对于自己所亲爱的人,往往会过分偏爱;对于自己轻贱和厌恶的人,往往会过分轻贱厌恶;对于自己敬畏的人,往往会过分敬畏;对于自己同情的人,往往会过分同情;对于自己轻贱和怠慢的人,往往会过分轻视和怠慢。

它在提醒人们修身要注意自身的感情,绝不能感情用事,不能虚伪而要诚实诚意诚心。在家庭内部感情很重要,没有感情,家也会貌合神离,但感情用事,也会导致家庭不和。

《大学》对修身齐家治国平天下也作了精辟的论述:“所谓治国必先齐其家者,其家不可教而能教人者,无之。故君子不出家而成教于国。孝者,所以事君也;弟者,所以事长也;慈者,所以使众也。”

由于篇幅长,大家都有领会古文的水平,我就不翻译原文了。由于中国古代社会是宗法社会,一个家族统治着千百万个家庭的社会。管理好家庭和整个家族是个大问题,家庭的管理最好的方法是树立孝悌、仁慈、礼让等道德观念。孝悌是敬长,仁慈是爱幼,礼让则和逊不争,实行这种精神,家庭就会和谐。

正如孔子曰:“己所不欲,勿施于人。”推己及人把这种观念推广到社会,社会也会和谐安定,榜样力量是无穷的。“一家仁,一国兴仁;一家让,一国兴让;一人贪戾,一国作乱。其机如此。此谓一言偾事,一人定国。”

综上所述,对“齐家”的理解,必须从“八条目”中的互相联系、互为条件关系上来把握。以“君子有诸己而后求诸人,无诸己而后非诸人。”以“己所不欲勿施于人”的“推己及人”原则,处事做人齐家,“其义子兄弟足法,而后民法之也。此谓治国在齐其家。”也就是说,只有当一个人无论是作为父亲、儿子,还是兄长、弟弟都值得人效法时,老百姓才会去效法他,这就是要治国治理国家,必须先治理好自己家庭的道理。

用孔老夫子的话来概括就是“君君臣臣,父父子子”。

修身、齐家、治国平天下中的"齐家"应怎么解释?

“齐家”如果解释它的本意看《大学》就完全可以了。我认为传统文化也应与时俱进。“齐家”在新时代应赋予新的涵义。

现在的家都是“小家”,以独立的家庭为单位。所以过好自己的小日子就是齐家。父母安心,夫妻同心,儿女省心,家庭顺心,就是最好的齐家。

修身、齐家、治国平天下中的"齐家"应怎么解释?

中文是范式文字,范式即典范式样。所以中华文化追求典范。

示爱求交配发出的信息是“文”字之范式。

人生人之宪象是“化”字之范式。

文化是信息导向背后引起的变化。

易曰:“观天文以察时变,观人文以化成天下。”。观察人发出仁爱的信息,参与进去让世界向着自己的向往的方向发展。这是古人对文化最深刻的认识。

也就是说每个学文化的人心中都有自己的典范。都希望世界往自己向往的方向发展。修身是为了让自己拥有这样的本领。而家是第一个实验基地。你有什么主义都可以先在家里实验一下。能不能让你的家里人都认同。能不能让你的家兴旺发达。这就是齐家的意思。

有人说的天花乱坠,但家里人都不信他,那么他怎么让国人信,怎么让天下人信呢?先让家里人信,然后才有可能取信于国人,乃至于天下人。

治国得逢时机,学成能不能报效祖国不一定,这么多人都想报效国家。但得有机缘。而齐家是立刻就可以做的。学以致用,不得找借口。马上就实践。

理想从身边从即刻从自己开始,一步一个脚印。别光说不做。就是齐家的出发点。

修身、齐家、治国平天下中的"齐家"应怎么解释?

g

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。