读一万遍道德经能否通晓其含义?

不能。

道德经通篇都是废话,你读上一万遍,写上十万遍,你能懂的只是文字的意思,也就是废话的意思,其精妙之处是无法表达的。

文字是什么?

庄子举了一个例子。

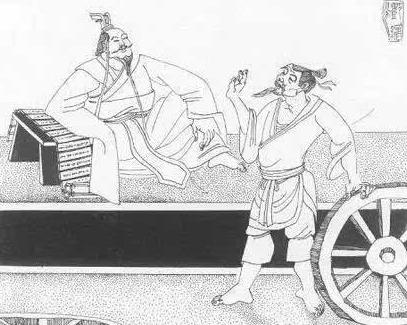

有一个做车轮子的老木匠看到桓公在看书,然后问他,你在看什么书。

桓公说我在看圣人的书。老木匠问他圣人还在吗?

桓公说圣人已经不在了。老木匠马上就对桓公说你看的肯定是糟粕。

桓公大怒,因为哪有人如此捣毁圣人的,所以对老木匠说你要不说出一个道道来,我就杀了你。

于是老木匠就说了下面这段话:

轮扁曰:“臣也以臣之事观之。斫轮,徐则甘而不可,疾则苦而不入。不徐不疾,得之于手而应于心,口不能言,有数存焉于其间。臣不能以喻臣之子,臣之子亦不能受之于臣,是以行年七十而老斫轮。古之人与其不可传也死矣,然则君之所读者,古人之糟魄已夫!”——《庄子天道》

这段话的大意就是我坐车轮子的技术已经很高了,尺度把握得十分好,我想将这个传给我的儿子,发现其精妙处无法用言语来表达,所以我知道你读的肯定是古人的糟粕。

《卖油翁》相信所有人都读过,欧阳修写这一篇文章也是想表达知识就是糟粕这个观点,不过入选课文时,编者将最关键的一句话删除了。

此与庄生所谓解牛斫轮者何异?

你刚看到标题或许你会愤怒,相信看到这里,你的怒气会消了一大半。你看看我的名字叫什么?

知常容。

你读过《道德经》肯定知道我这三个字就是来自《道德经》。我怎么会诋毁《道德经》呢。

我曾经写过一专栏《道德经不是读的而是实践的》,这就是正确打开《道德经》的方式。当然关于《道德经》的专栏不止这些。

不过很可惜,现代人大多将其当作古诗词一般诵读。

这样只会将《道德经》知识化,知识化的《道德经》就只是废话和糟粕。读一万遍,无非是理解《道德经》中的字面意思,真的理解了吗?

肯定没有的。

王阳明说何谓知?知即行,行即知,知行合一。知而不行为不知也。

读一万遍只是知,这个知是知识得知,而不是知行得知。

我再举一个简单的例子:

持而盈之不如其己;揣而锐之不可长保;金玉满堂莫之能守;富贵而骄,自遗其咎。功遂身退,天之道。

这句话我相信你能读懂,这个世界上有很多人都能读懂,但你翻开历史,那些能青史留名的厉害人物,有几个真正读懂了呢?

比如韩信被刘邦用计从楚王位置上抓下来才明白“功遂身退,天之道。”

信曰:“果若人言,‘狡兔死,良狗亨;高鸟尽,良弓藏;敌国破,谋臣亡。’天下已定,我固当亨!”——《史记·淮阴侯列传》

再比如霍光权倾天下,可以将刘贺扶上皇位也可以将他拉下来。最后呢?

他死之后,霍家被夷三族。

张居正活着的时候,权倾天下,死后尸骨未寒就被清算。这样的例子比比皆是。

你说“兵仙”韩信、霍光、张居正他们不懂这句“功遂身退,天之道”吗?他们肯定十分清楚,只是在权力和富贵等干扰之下,根本没有想到这个,或者已经忘记这句话。

你读《道德经》肯定不是为了记住或者背诵,肯定希望能让自己的人生过得更为顺利。

纯粹的读是没有任何意义的,除非是要进行考试。

道理讲清楚了,再强调一次,读一万遍能懂的只是字面的意义,但字面的意思终究只是字面的不是你自己的,至于通晓其中的含义,那自然是不可能的。

这就是技术与道之区别。

读一万遍道德经能否通晓其含义?

机械重复当然不能通晓其义。

道德经开篇就说了:道可道非常道。表明老子要说的道,用文字表述不了其完整意义,只是借用道这个字来代表他要阐释的对象。

打个比方,一个苹果摆在你面前,你用文字描述这个苹果。别人看了你的描述,会跟你看到的苹果一样吗?即使颜色,你描述为浅红,对于浅红各人就理解不一样。即使你拍张这个苹果的照片,也跟真实的苹果有差别。这就是说老子的想法与表述是存在很大差别的,提供一部道德经,只是作为入门的参考,要通晓其含义,是要不断向心求证,向自然求证,才能悟道。

读一万遍道德经能否通晓其含义?

《道德经》通俗讲,是修道育德经。

孔子也修道人,有言“朝闻道夕死可矣”,但孔子自叹弗如老子的高度。《史记·老子韩非列传》有记载。

故而,读《道德经》可增智开窍,容不得投机取巧,悟性更重要。

读一万遍道德经能否通晓其含义?

书读百遍其义自见。但需注意以下三点:

一、只读原文,莫读解释;

二、读中国古文,要避免理科思维;

三、读中国经典,须多亲近自然。

纯属个人浅见,望指正!

读一万遍道德经能否通晓其含义?

越读的遍多,越说明愚顿,读进棺材不清醒,没有慧根读无用。五千言不是道德经,老子用五千言解读道德经三个字意。以俗点化道有大慧根之士。大忍之士。争名夺利之徒只落个俗道不分的大师而告终,名利双收称圣人。抓不住纲领,只读目,目中有啥"是啥,读五千言俗道不分,理解啥有啥,是啥,啥也不是才是大道。大道无名,大象无形。小道千千万万,可名可形它的规律。人为之道,专业人士可名可道。查老子,尹喜的所为去向可悟道一些道德经的脈络。也就是老子尹喜的意,就是道德经所指之意。

读一万遍道德经能否通晓其含义?

道德经不再读遍数多少,而在行社会道德之事!主要有以下三点。

一是正确对待。有的人只需要很少时间领悟其中道理,而有的人会背不一定会做题,经世致用最为关键,而不是机械学习没有消化,只是会背书而已。

二是社会角度。从社会角度解读经书,古为今用,无论是书中为人处事,还是道理都要结合当今发展趋势,融入新的内容,处理好继承和发展的关系!把书中含义应用到社会发展难点,解决问题。

三是科学发展。学会解读道德经,传承道德事,服务社会主义核心价值观,与时代发展国家个人层面学习,解读而不是背诵。

通晓含义,就是融入生活,不需要一万遍,但需要经常悟,这就达到真正效果。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。