为什么说 “楚虽三户,亡秦必楚”?

“楚虽三户,亡秦必楚”这是一句谶语,是有心人造的一句谶语。因为后来项羽带领天下诸侯灭了秦朝,站在后世看这句话好象就是对的。

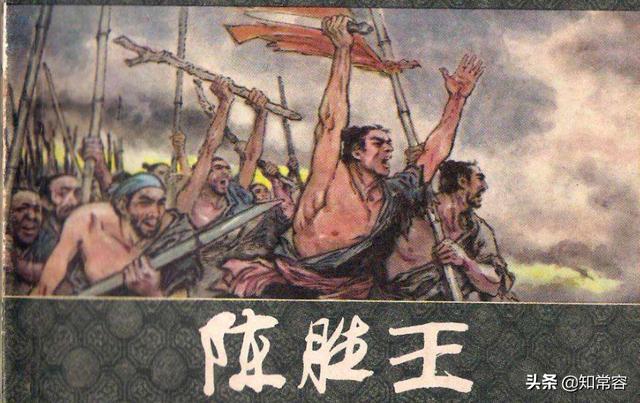

这种谶语往往是以童谣的形式出现,类似的情况还有比如陈胜吴广举事之时,也有一句话:“大楚兴,陈胜王”

这句话怎么来的呢?史记记载的清清楚楚。

天下苦秦久矣。吾闻二世少子也,不当立,当立者乃公子扶苏。扶苏以数谏故,上使外将兵。今或闻无罪,二世杀之。百姓多闻其贤,未知其死也。项燕为楚将,数有功,爱士卒,楚人怜之。或以为死,或以为亡。今诚以吾众诈自称公子扶苏、项燕,为天下唱,宜多应者。

扶苏是秦始皇的长子,也是秦始皇指定的继承人,他的母亲据说是楚国人,陈胜打扶苏的旗号自然也与“楚虽三户,亡秦必楚”这句谶语有关。

亡秦必楚,谁亡秦呢?这个不重要,不一定就是楚国王室,只要是楚人就可以了。

所以这句话留下了巨大的想象空间,仿佛如同公式一样,谁都可以代入。

后来灭秦的干将刘邦和项羽都是楚地之人,所以更能突显这句话的神奇。

谶语在古代迷信时代是很盛行的,影响力很大的,包括到科学昌明的今天都还有很多人都坚信这是真的。如果你让他说出一个所以然,他们就会说天机不可泄。

怎么解读呢?每一个人都可以解读成有利于自己的。

比如我曾经写过一篇文章《从“geng子年”说法聊起,以“代汉者当涂高”为例论述谶语来龙去脉》,里面就讲到代汉者当涂高这句谶语,很多人解读过,比如公孙述认为就是说自己,再比如袁术也认为说自己,还有蜀汉的杜微认为说的是曹魏。

没有任何标准答案,随便你解读就可以了。

“楚虽三户,亡秦必楚”之所以流传下来,就是因似乎与历史相吻合,或许还有齐虽三户,亡秦必楚这样的谶语,但肯定留不下来的。

我记得很早前超女选秀时,有一个人预测名次很准,公众很奇怪,为什么这么准,因为他根据当时比赛的情况,在网上用不同的用户名写了很多个排名,当然会有一个是中的。

类似的还有一些自称股神的也会动用类似的手法进行欺骗公众。

所以“楚虽三户,亡秦必楚”这句话并没有什么太大意思,只是恰好与历史相符合而已,才显得格外不同。

当然这一句话为什么能留下来还有一个重要原因:刘邦是楚人。留下这句话也可以证明刘邦取得天下的正当性。要知道为了突显为什么刘邦能获得天下,司马迁曾经在《高祖本纪》中花了一千多字来证明刘邦得天下的天命性。这对于一个惜字如金的司马迁来说是很反常的。

这也从侧面看出当时刘氏集团的心里焦急的程度,所以凡有利于刘氏集团的自然都可以留下来。“楚虽三户,亡秦必楚”无疑是有利的。

为什么说 “楚虽三户,亡秦必楚”?

感谢悟空邀请,大家好,我是晨曦小荷,我来回答这个问题,如果您赞同我的观点,请点击右上角红字“关注”我,谢谢!

为什么说“楚虽三户,亡秦必楚”?

“楚虽三户,亡秦必楚”,成语”三户亡秦”的典故出处。这句产生于反抗暴秦统治的秦朝时代名言,出自西汉时司马迁的《史记·项羽本纪》。 意为即使楚国只剩到三个氏族,也能灭掉秦国。比喻即使弱小,团结一致也能成功。它代表了一种情绪化的坚定信念。楚王族姓芈,本支为熊氏,另有公族分为昭(昭阳)、屈(屈原)、景(景差)三氏(三户)。

让人同情的楚怀王

其实在历史上人们对这句话有三种说法:

第一种我在上面已经说了。下面再说后两者。

第二种说法:指地名,是楚人的宗庙,位于湖北省十堰市丹江口水库一带,历史上这里有楚国的三户城。第三种说法:比喻三户人家,比喻力量小,决心大。

我个人倾向于第一种说法。事实上楚国的屈、景、昭三姓势力庞大、人才辈出。楚国立国时间最久,疆域最大,是当时除秦国以外最可能统一全国的国家。秦国第一次派兵二十万没有灭楚成功,第二次派几乎全国精锐六十万打持久战才战败楚国。所以征服庞大的楚国不是一朝一夕的事情。从地域和文化上来讲都需要长时间的消耗和同化才可能彻底实现。有个记录片叫《楚国八百年》不错,有兴趣的朋友可以试着看,了解了解。在统一中国的过程中,楚国也很有机会。简单总结一下。:楚国不讲究礼仪的时候,攻城拔寨;楚国后期讲究周礼的时候遇到了不讲究周礼的虎狼国家秦国,国土沦丧。先有楚怀王被骗,后有项燕中计。了解过程的,颇值得同情。在秦统一六国的过程中,楚国最憋屈,也最卖力抵抗。再有秦国王室有楚国的血统。楚国也足够庞大。楚国老百姓认同楚国的统治。楚国老百姓不认同秦国的统治。

所以后来不论是陈胜、吴广的张楚还是项羽的西楚,都是以楚来号召大家反抗暴秦的。就是刘邦的汉说到骨子里也是楚国为号召。最开始打着楚的旗号,后来反抗西楚以项羽杀楚帝:义帝熊心,为号召。

大风起兮云飞扬,威加海内兮归故乡,安得猛士兮守四方!

这些都印证了楚南公的预言:楚虽三户,亡秦必楚!

如果您赞同我的观点,请点击右上角红字“关注”我,谢谢!

为什么说 “楚虽三户,亡秦必楚”?

“楚虽三户,亡秦必楚”尽管史书有明确记载,我觉得不应该是预言,有可能是后来的史学家根据历史进程杜撰出来的豪言壮语。

1秦灭六国过程中,硬茬就是楚国,当时秦出动60万大军,由身经百战的王翦统率,而楚国也宁可玉碎、倾全国之力来作抵抗;足智多谋的王翦策略高超,最终打败楚将能征惯战的项燕,英勇无畏的项燕被逼自杀前发出了"楚虽三户,亡秦必楚"的铿锵有力的声音!

2.“有志者,事竞志。破釜成舟,百二秦关终属楚。”。后来带兵灭掉大秦帝国的是西楚霸王项羽,他是项燕的孙子,是他实现了楚国对秦国的复仇之梦,报了家仇、解了国恨。

3.为什楚全国对秦同仇敌忾呢?因为秦曾欺骗楚国国君到秦国,然后不顾信义囚禁起来,致使人家客死他乡;所以楚人恨透了出尔反尔、背信弃义的秦人,于是团结暗中积蓄力量准备随时反抗暴秦,后来的陈胜吴广起义就是证明!

正是因为揭竿而起的陈胜吴广使大楚兴,而项羽攻破秦关、烧了阿房宫、终致不可一世的秦帝国二世而亡!后来的史学家牵强附会,把这话进行了移花接木!

为什么说 “楚虽三户,亡秦必楚”?

陆游在其《金错刀行》中写到:“楚虽三户能亡秦,岂有堂堂中国空无人”,其中前半句来源于《史记·项羽本纪》中的“楚虽三户,亡秦必楚”,说出这句话的就是著名的亚父范增了,那是他第一次与项梁见面时,说:“夫秦灭六国,楚最无罪。自怀王入秦不反,楚人怜之至今,故楚南公曰‘楚虽三户,亡秦必楚’也”,那么这句话到底是什么意思呢?“三户”又指的是什么?

为什么说“楚最无罪”在之前文章中,国史君(国史通论)分析了范增为什么有底气说“秦灭六国,楚最无罪”,其实秦灭六国乃是“欲加之罪,何患无辞”,对秦国来说,它消灭的每个诸侯国都是有罪的,但是每个诸侯国又都觉得自己“无罪”,这其实是把评判的权力交到了秦国手中,说自己被灭国是无辜的反而显得很懦弱。范增之所以说楚国无罪,主要还是因为当年楚怀王没有正面与秦国发生冲突,一直保持克制的态度,甚至为了秦国而去辱骂自己的长期盟友齐国。在一次进行友好访问之时,楚怀王被秦国扣押,三年之后死在了秦固,所以楚国人觉得楚王实在是太可怜了(楚人皆怜之,如悲亲戚),这也让秦国的名声变得更差了(诸侯由是不直秦)。

正是因为楚国觉得自己被灭国太冤枉,所以产生了对秦国产生了莫大的仇视态度,也便有了“楚虽三户,亡秦必楚”的说法,但是这句话到底是什么意思却众说纷纭。我们首先来看一下说这句话的人——楚南公到底是谁。

楚南公是谁南朝宋史学家裴骃(裴松之之子)在他的《史记集解》中说,楚南公乃是一个擅长于阴阳五行的楚国人(楚人也,善言阴阳),他夜观天象,掐指一算,认为最终消灭秦国的肯定是楚国人,这正是“亡秦必楚”的解释。

“三户”到底是什么意思史学家对“三户”一般有三个解释:第一、三户指的是三户人家。《史记集解》中认为“三户”指的就是三户人家,这么说是用了夸张的说法,主要是凸显楚国人对秦国有着不共戴天之仇(楚人怨秦,虽三户犹足以亡秦也)。第二、三户指的是楚国的三个大姓:三国时期东吴史学家韦昭确认为,“三户”指的是楚国的昭、屈、景三个大姓。

第三:也是最让人感到意外的——三户其实是个地名!很多人都没有注意到《史记·项羽本纪》中的一个重大事件:“项羽使蒲将军日夜引兵度三户,军漳南,与秦战,再破之”,即项羽后来是在“三户”这个地方击败了秦国章邯大军,章邯投降,随后秦国灭亡,也就是说,“三户”其实指的是一个地方!在《左传》中就有“以畀楚师于三户”的记载,《括地志》中说:“浊漳水又东经葛公亭北,经三户峡,为三户津,在相州滏阳县界”(学者考证三户津在现在的河南省南阳市淅川、西峡一带),这也就证明了“三户”是地名而不是指三户人家或者三个姓氏。

所以,楚南公所说“楚虽三户,亡秦必楚”实际是对楚国将在三户津这个地方消灭秦国的一句预言!

为什么说 “楚虽三户,亡秦必楚”?

欢迎打开历史宝藏。

楚虽三户,亡秦必楚!这句霸气侧漏的话,出自司马迁的《史记 项羽本纪》。秦末陈胜吴广起义,各地骚然。就在陈胜失败后,楚国起兵的项梁谋士范增屁颠屁颠的跑去对项梁说:“陈胜败固当。夫秦灭六国,楚最无罪。自怀王入秦不反,楚人怜之至今,故楚南公曰‘楚虽三户,亡秦必楚’也。今陈胜首事,不立楚后而自立,其势不长。今君起江东,楚蜂午之将皆争附君者,以君世世楚将,为能复立楚之后也。”范增的意思就是,陈胜败了也没什么大不了的,我们楚国是六国中最无辜的,楚怀王死得那么惨,都是秦国这帮混蛋做的事,因此楚国有个有远见的人就说:楚国就算只剩下三家,也必定要去灭亡秦朝!……

项羽像

关于“三户”的解读,有不同的说法:有说是一个地名的,有说是指楚国的屈、景、昭三大家族的,也有说就是一般意义上的三户人家的。不管怎么解读,楚虽三户,亡秦必楚这句话都显示出超强的预见性,更表达出秦楚强烈的矛盾。

有趣的问题是,为什么秦楚的矛盾这么深?战国东方的另一个强国——齐国,难道就亡国不无辜吗?还是要从秦楚的地理位置说起,楚国是战国底盘最大的国家,也是秦国的一个老对手,秦国很不容易啃下这块硬骨头。

嬴政一统天下后,将秦国的政治经济制度推行全国。要知道,秦国是在商鞅变法的基础上,形成了一套严格的法律制度,在小范围内高效率运作是没有问题的,一旦版图扩大,将全国纳入麾下,还以法家御天下,就出现问题了。

秦国时候的高效率行政运作,被广袤的地理空间不断牵制,有没有合适的技术进步,来统筹管理这种信息和物质流动。秦国还是以老办法,来统治六国。

这也是为什么有“失期,法当斩”,逼的陈胜吴广揭竿而起;这也是为什么秦国人并不觉得法律严酷,而六国就是受不了秦法;也是为什么“楚虽三户,亡秦必楚”。

其实就是因为楚国地域平庞大,有距离秦朝政治中心关中比较远,所以在严格执行秦法时,就成了标准的酷法暴政。

更多历史类原创内容,欢迎关注@历史宝藏。为什么说 “楚虽三户,亡秦必楚”?

“楚虽三户,亡秦必楚”这句出自于《史记.项羽本纪》中简单的一句话,似乎有着马上就能让人神游到那个大时代的感觉,其让人亢奋之情甚至直逼“犯我强汉者,虽远必诛”,只不过其区别在于,这句话的对象是当时的楚人,而后一句影响更为深远罢了。

废话不多说,先聊一聊关于“楚虽三户,亡秦必楚”的几种解读吧。

一、对“楚虽三户,亡秦必楚”的几种解读在历史上,对这句话有着各种各样的解读。

第一种,三大家族说

这也是流传最为广远的一种说法,即在楚国国内最有影响力的三大家族——昭、屈、景,他们不但在楚国国内有极大的影响力,也是楚国多年来得以发展壮大的基础。所以,只要楚国还有这三大家族在,就有灭秦的希望。

第二种,地名说

即“三户”指代的是项羽击溃秦军的所在地“三户津”,即“楚虽三户,亡秦必楚”是对项羽灭秦的一个谶语。

第三种,虚设之辞

《史记.集解》中有“楚人怨秦,虽三户足以亡秦也”的说法,也就是说,楚人对秦人的怨恨,即使只剩下三户,也会最终将秦人灭掉。

第四种,附会之辞

即“三户”指代陈胜、项羽、刘邦三位楚人,正是他们三人的存在,最终灭亡了大秦帝国,所以才会有后人附会“楚虽三户,亡秦必楚”的说法。

应该说,上面这四种说法中,除了第二种,其他三种都还是比较能说得过去的。但是按照其在《史记》中的出处来看,似乎又有了不同的解读。

二、“楚虽三户,亡秦必楚”的出处在文章的开头,水一白便提到这句话出自于《史记.项羽本纪》,之所以在这里又强调一下,主要还是想让大家更加了解一些这句话出现当时所处的环境。

当时,陈胜刚刚战败,项梁、项羽叔侄已然起兵,并且形成了一定的规模,但还有一支楚人的力量,即楚国大族景氏子弟景驹的队伍。这时,一位七十老汉站了出来,向项梁提了一个建议,此人便是后来闻名的范增,他对项梁说道:“陈胜之败是很正常的。但是,秦灭六国,楚国是最不应该的。自从楚怀王入秦一去不复返,楚人一起思念到如今。昔日楚南公曾经说过‘楚虽三户,亡秦必楚’。现在,陈胜起义,不立楚国人的后代,反而自立,这才导致失败。倘若将军能立楚怀王之后,大事可成啊。”

看得出来,按照范增当时说这句话的意思,其本意只能是上述四种说法中的第三种。如果是第一种,那范增应该去找景驹,如果是第四种,陈胜当时已经败了。但是范增更深一层的意思,是借助这句话,来佐证自己的论点,即重立楚君,所谓的“楚虽三户,亡秦必楚”则只成为了一句托辞。

但是,这里还有一个问题,那就是范增这句话也是引用的,这句话最早出自于楚南公之口。那么,楚南公到底何许人也呢?

水一白找了很多资料,也没有查阅到关于楚南公的介绍,直到在《汉书.艺文志》中看到“《南公》三十一篇,战国时作”的字样,才将二者串联起来。《汉书.艺文志》提到,《南公》属阴阳家作品,所以以楚人的身说,说出一句鼓励楚人的谶语也就顺理成章了。

三、楚人的气节春秋五霸、战国七雄,其中最为中原强国所瞧不起的便是秦、楚,秦主虽与赵君同源,却因与西戎交互过久,而沾染了过多戎人习气,以至被中原文化所鄙视;而被称为“三苗后裔”的楚人,更是一直站在鄙视链的底端。不过,秦、楚两国都非常争气,一个扫平了西戎、一个占据了长沙以南大片疆域。也正因为他们都是在被鄙视中不断发展壮大,直到被中原大国所重视、甚至恐惧,所以他们的子民更加有气节、更加不容易屈服。

在那个跌宕起伏的大时代中,一句“楚虽三户,亡秦必楚”自然也就成为了最能振奋楚人身心的话语。所以,当秦人一统六国之后,最先站出来反抗的便是楚人陈胜,紧接着又是楚人项羽、刘邦站出直接推翻了秦人短暂而又残暴的统治。

所以,楚南公最初说到“楚虽三户,户秦必楚”这句谶语的时候,虽然只能是“昭、屈、景”或者是泛泛而指,但最终却暗合了“陈胜大泽乡起义、项羽巨鹿之战、刘邦兵进咸阳”,既是历史的一种巧合,更是楚人气节的彰显。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。