大清百姓一日三餐,大明百姓同样一日三餐,老百姓该爱大清还是大明?

古代是一日二餐,不是一日三餐,这个问题给人的感觉就是有奶就是娘的,这样的思维方式在知常容看来是有些欠妥的。

站在现代看,清朝和明朝都是中国历史上的朝代,并没有太大的区别,实行的都是帝制。在我们看来老百姓不管生活在哪里,反正都是活,都一样。

这是我们站在现代,然后翻开历史书想当然得出的结论,这样的结论能站得住脚吗?

至少在明朝百姓看来是站不住脚的。

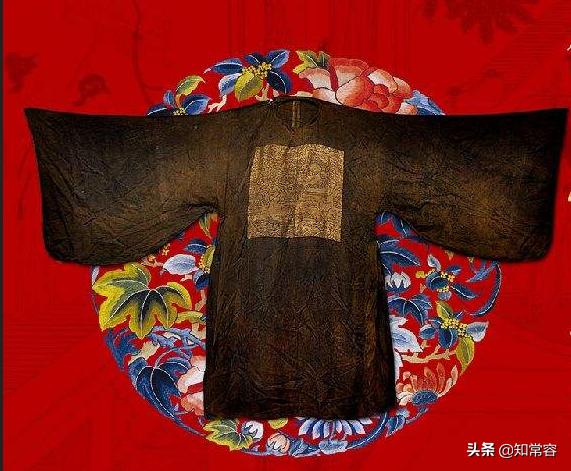

后金入关,一切习惯都要改变,这个对于生活在明朝的老百姓来说是很不适应,特别是当时的剃发令,引发了激烈的反抗。很多人选择了要发不要头。

扬州和嘉定发生什么事情,史可法怎么回事,稍了解历史的人都十分清楚。

哪怕明王朝已经十分腐朽,对自己压榨的厉害,后来南明小王朝等还在相互内斗,但是很多老百姓对后金的态度还是不欢迎,只是迫于武力而屈服。

因为改变太大了。

那过程是很痛苦的,不过时间会改变一切。很多人为了生存选择剃头和习惯了清朝的一切习惯。

当然也有人至死都不愿意服从,比如八大山人画幅上常常可以看到一种奇特的签押,仿佛像一鹤形符号,其实是以“三月十九”四字组成,甲申三月十九日是明朝灭亡的日子,也是崇祯帝忌日。他最后选择出家,装疯等方式保持明朝的习惯,逃避清朝的习惯。

老百姓终究要活下去,也要生活,当一代又一代人的时候,他们也就慢慢习惯了接受了清朝的一切生活,所以当民国到来的时候,又有很多人拒绝剪掉辫子。这个和清朝早年很多人情愿选择砍头也不愿意留辫子形成了鲜明的对比。

是观念落后了吗?不是,是不愿意改变自己已经习惯的生活。

但不得不改变,现在我们看来似乎都一样,但从一样到不一样再到一样,那中间的过程是很痛苦,很痛苦的。

大部分老百姓都喜欢现状不喜欢改变,这是习惯的力量。

虽然都是一日二餐,老百姓不喜欢改变,习惯明朝习惯的人爱明朝,习惯清朝习惯的人爱清朝,从明朝到清朝转变的过程的百姓他们大部分不爱清朝。

不折腾,和平稳定永远是古代老百姓所希望的!生逢乱世的古代老百姓是很凄惨的!

大清百姓一日三餐,大明百姓同样一日三餐,老百姓该爱大清还是大明?

老百姓:有奶便是娘!🐷🐷!我也是老百姓中的一份子!叫老百姓过上好日子的政府,就是好政府!管他大明还是大清!🌺🌺🏆🏆⛵️⛵️🏇🏇

大清百姓一日三餐,大明百姓同样一日三餐,老百姓该爱大清还是大明?

大明大清都是中国的历史朝代,过去的历史就让它过去吧。現在吃饭依然是一日三餐,而且生活质量不知比封建王朝时期好多少倍。因此,我爱的是现在我们伟大的祖国,已经看到了它像巨人一样屹立在东方。

大清百姓一日三餐,大明百姓同样一日三餐,老百姓该爱大清还是大明?

心知肚明,何须再问。既然都是一日三餐,那么爱谁还不是都一样。对于老百姓来说,吃饭往往比什么都重要,因为“人是铁饭是钢,一顿不吃饿得慌”,无外乎如此。

当然,牵扯到爱不爱,尤其是对于两个临近朝代,那势必就不能等闲视之。盖因还有深层次的缘由,除了民生福祉,更有认同问题。换句话说,同样是一日三餐,有的人吃不饱,有的人吃撑了,更遑论两个政权了,它们的一日三餐意义可大不相同。譬如吃不饱的,自然有怨言,憋着一肚子火呢!可他依然爱之。反观,吃撑了的,也是不满足,还要更好吃的,就有可能另寻他欢了。倘若两个政权并立,这两类人一定会有自己的选择,至于结果就不得而知了。但明清非同一时期之政权,自然不适用这类情况对此。故该爱那个朝代,纯粹个人认同问题,是强求不来的。不过,潜移默化除外,深远持久放一边。

说到明清两朝,相互对比自然不可避免,民生也算一个衡量指标。但以此来说明该爱那个朝代,却是有些牵强附会,不能说明根本问题。第一,社会总是向前发展的,而明朝在清朝之前,故大体上明朝的生活水平与清朝不同。比如,明朝的一日三餐与清朝的一日三餐,很可能会不一样;第二,明朝的老百姓受的宣传与清朝大不相同,故清朝老百姓自然是更爱清朝的,毕竟衣食父母来源于当下。作为普通老百姓,生于斯,长于斯,或许过去了也就过去了;第三,故国不堪回首者,比比皆是,不足为奇,是个社会普遍现象,哪都有。谁叫人们都是一个独立的个体,有自己的思维方式呢。虽说有社会大环境的熏陶,但保不准就会出现如此情况,却是因人而异了。

总之,明清该爱那个,自己说了算,别人无权插手,也没有那个必要。并且,一日三餐才是重点,日子越过越好才是追求。大清百姓一日三餐,大明百姓同样一日三餐,老百姓该爱大清还是大明?

哪个都不爱,不论哪一朝哪一代,受欺压的总是老百姓。

古时王朝结构呈金字塔形,皇帝——中枢机构——地方府衙——各级地主——农民。可以看出,人数最多的农民处于最底层。

如果风调雨顺吏治清明,通过一年的辛劳还能饱腹,算是史书所记载的“盛世”;但若水旱洪涝饥荒动乱,老百姓将会是最凄惨的群体,轻则拖家带口逃难,重则卖儿卖女性命不保。

这样的统治状况,让百姓们如何去爱呢?

就拿明朝来说,虽然是汉人政权,除了开头的洪武、永乐,后面的皇帝一代不如一代。伟人曾就此评价:

《明史》看了最生气,除了不识字的两个皇帝(指朱元璋、朱棣)搞得比较好,武宗英宗稍好,其余的都不好,尽做坏事。

明朝治理情况可见一斑,因此明朝的吏治混乱是从金字塔顶端开始,由上而下的。

到了明末简直就是百姓们的灾难,内有蝗灾、旱灾、瘟疫接踵而来,引发多地大规模农民起义;外有女真窥视,屡屡扰边。明朝在万历年人口已突破一亿,而经过常年灾荒战乱,到清初时只剩下5000~6000万,人口损失过半,这“过半”之数当然绝大部分是老百姓。

到了满清,康雍乾时期是顶峰,到乾隆晚期时全国人口已增加到3亿,这说明抛开那些思想上的牢笼桎梏,老百姓日子还马马虎虎过得去。当然这里也有说法,引进的高产作物红薯,对食物来源无疑起到促进作用。

但清朝百姓的日子就好过吗?也不尽然,主要体现在精神限制、奴化情况严重,大多数人被固定在土地上,终日辛劳只能维持最低水平的生存需求,这也是少数族群统治多数族群的统治需要。

清末可能是中国历史上另一个低谷期,到了险些被瓜分灭国的境地,是近代百年屈辱的根源,对清朝观感很差的缘由大多基于此。

综上,无论明清,都是令百姓们“爱不起来”的朝代,虽然统治者有所不同,但站在百姓立场上,都是多灾多难换汤不换药。

大清百姓一日三餐,大明百姓同样一日三餐,老百姓该爱大清还是大明?

啥时候是一日三餐?

明确给阁下解释:中国大多数时候都是一日两餐,真正普及一日三餐的,那是1949年之后了。最后给阁下解释,为何是一日二餐:皇帝、官员、士兵、农民,这些人都是一日二餐。

皇帝官员士兵差役早上三点就要起床,参加早朝/点卯,五点开始,八九点结束才能也才敢吃第一餐,因为吃饭喝水很容易有上厕所的生理需求,没有人—包括皇帝都不敢吃早饭,年老大臣只敢口含参片。

到了下午三四点,皇帝吃第二餐。官员士兵结束一天工作,回家吃第二餐。到晚上八点左右就要上床休息,因为第二天还得早上三点起床。

只富裕人家才在睡觉前加宵夜,很多时候称为小食,一般是汤圆或者半碗汤面。因为晚上吃太多很难受的。

作为社会主体的农民,也一样。

早上五点起床下地干活,八九点回家吃第一餐,然后又下地干活到中午一点,或者回家或在地头休息,家人送饭。下午五六点太阳下山才能再干到八点天黑,回家洗洗又得睡,既没灯油,也没夜生活,而且很多农民因肉食少而多夜盲症。

特殊情况《周礼》规定:天子一日四餐,诸侯一日三餐,士庶一日二餐。

汉代,富裕的徐州地区出现庶民三餐。

宋代,因为经济发展,市民崛起,才有城市居民的一日三餐。

明清时候,富裕市民有一日三餐。但社会主体的农民、军人、官员、差役,还都是一日二餐。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。