如何理解六祖慧能的”不是风动,不是幡动,仁者心动“?

慧能六祖大师这种境界,我们普通人是很难理解的,他说的风动幡动和心动与我们理解的风动心动和帆动是不一样的。

佛陀讲究的是自悟,也就是说人人都是佛,你悟了就是佛。换句话就是说你迷失了自己,然后你通过不断的修炼,找回自己。而不是说通过修炼变成了另外一个人。

所以六祖慧能大师说心动,其实我们是没有办法理解的,我们没有到那个境界如果你仅仅把它理解成说,因为你的心在动,所以帆在动这样的话就是落入邪路。因为你依旧还是按照你目前的思维和方式去理解这个心动的意思。当然是错误的。这个跟帆动没有什么区别。

但如果我们能够到了那种境界,自然就能够体会那种的话的意思。千万不要再把它理解成因为我们的心动了所以帆在那边动。

所以说修行他认识字不认识没有多大联系的,

如何理解六祖慧能的”不是风动,不是幡动,仁者心动“?

六祖慧能大师肉身像

禅宗六祖慧能大师是我非常尊重的人,他也是令我开悟的老师。他是唐朝时候的人,差不多和去天竺取经的玄奘法师在同一时代,不知他们俩有没有交集。

当时五祖弘忍大师主持湖北黄梅东山法门,门下徒弟众多,神秀大师是首座教授师,跟随五祖多年,是最佳接班人。彼时五祖让手下门人弟子,各做一首偈子,来表明自己对修行佛法的认知程度,以检验弟子们是否“开悟见性”,众人不愿意写偈子,因为神秀是首座弟子,又是教授师。大家都认为衣钵必然要传神秀,所以无人做偈子。神秀也懂大家心意,他绞尽脑汁,三番五次辗转反侧,夜不能寐,终于憋出一首名扬天下的偈子:

“身是菩提树,

心如明镜台。

日日勤拂拭,

勿使惹尘埃。”

六祖道场曹溪宝林寺

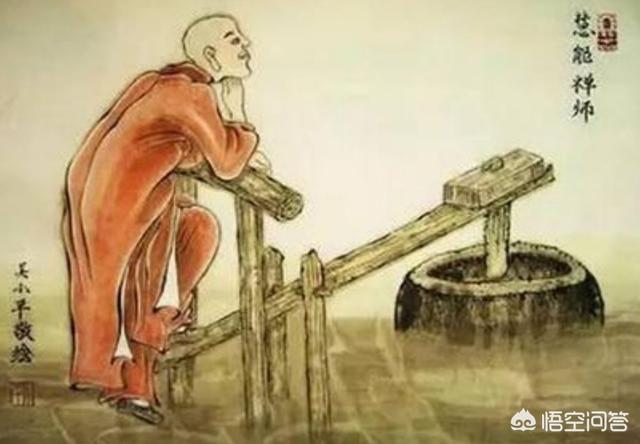

五祖看到偈子只是摇头,对神秀失望透顶,就劝他回去再做一首。而此时的六祖腰间绑着石块,艰难的在后院舂米踏碓。当满头大汗的六祖偶然听到众人传唱神秀的偈子时,他有了想法,他要向五祖呈偈。就是那首脍炙人口的六祖的开悟偈:

“ 菩提本无树,

明镜亦非台,

本来无一物,

何处惹尘埃。”

六祖竟然以居士身份得到禅宗衣钵,五祖担心众人加害六祖,连夜驾船将六祖送出避难。六祖在广东四会等地隐藏于猎人队中十六年。后来六祖感到机缘成熟就只身来到广州法性寺,碰巧听到印宗法师讲经。曹溪宝林寺

“不是风动,不是幡动,是仁者心动”这是六祖慧能及其弟子所著《坛经》里的一句话。《坛经》是唯一一部由中国僧人所写的经。这是绝无仅有的事,佛经是由后世佛教信众整理记录佛祖生前所说的法,对其进行集结而成,如果不是佛祖说的法而流传下来的语录,就不能叫“经”,只能叫“律”或“论”。所以说六祖慧能大师非常的伟大,六祖慧能大师也是西方思想界公认的东方三圣之一(东方三圣是老子,孔子和六祖慧能),而且写出这部不朽经书的六祖居然不识字。

缘起是印宗法师在广州法性寺登台讲解《大涅槃经》,台下有俩个和尚,思想溜号不注意听经,看到寺庙里的经幡被风吹动,二人为此争论不休。慧能大师一语道破天机,不是风动,不是幡动,是你们的心不能安住,是你们的心在动,你们的心被外界事物的变化所左右,不能被降服。简言之,讨论风还是幡动,是毫无实际意义的,我们应该做更有意义的事。曹溪宝林寺

当印宗法师听到六祖慧能的高论时,他大发感慨!他问六祖道:“听说禅宗衣钵传人到南方了,请问是阁下吗?”六祖答道:“正是。”于是六祖出示衣钵,寺众见到衣钵,顶礼膜拜皆激动不已。印宗法师说道:我讲经说法就像瓦砾一样,一文不值;听你论义涨了见识,就像得到黄金一样快乐!

就这样,由印宗法师主持为六祖慧能大师在法性寺受具足戒。这个时候六祖慧能大师才算是正式剃度出家。

小编喜欢琢磨人生诸多问题,对生死也有自己的见解。虽然每天的生活都在平淡中度过,但也能够坦然面对,即使有种种不如意,内心却总能充满喜悦!

说个“开悟”的小故事,希望大家都能有所感悟:

“某人问大师:如何才能开悟?

大师答:吃饭睡觉。某人不解怨大师骗人。

大师解释道:我吃饭就是吃饭,心无杂念。

你们吃饭叽叽喳喳,胡思乱想;

我睡觉就是睡觉,一夜无梦,踏踏实实。

你们睡觉千般不舍,辗转难眠,心绪不宁。”

喜欢小编就请点个关注吧!更多精彩将会为你呈现!

如何理解六祖慧能的”不是风动,不是幡动,仁者心动“?

禅宗的修行方法很秘密,这有其历史渊源。当年达摩祖师为什么从和平的印度逃往战乱的中国?具统计,当时来中国的印度僧人,多是受到了中国统治者的邀请,印度僧人才会来中国传法。当时的战乱形式,且北魏两次举国灭佛,对于佛教是十分不利的。达摩并没有接到南梁和北魏的邀请,达摩来到中国的原因是因为他将印度那烂陀寺修见性的方法,这个方法叫三十七道品,达摩将三十七道品山寨成一品,遭到了那烂陀寺的驱逐。梁启超考证说,达摩的这一品就是念佛法身,其实也是大乘三十七品中的一品。可以见佛,但是不能见佛性。相当于,印度那边拿毕业证要读完六年级,现在不用那么麻烦,幼儿园就可以了。

到了唐初,禅宗历史上出现了一位儒家学者,就是神秀,神秀后来成了唐朝的国师,被武则天请到长安宫中供养。一次,武则天问神秀:“达摩祖师西来传的什么法?”神秀说:“一行三昧”。梁漱溟考证了这个一行三昧,就是达摩的念佛法身,其效果是见佛而不是见佛性,见佛性的修行方法在南北朝的萧齐时期就已经灭掉了。梁漱溟认为,印度有初地菩萨,而中国没有,主要原因就是大乘三十七品消失在历史的长河里了。梁漱溟考证了印度的初地说:修三十七品,见佛性之后,不可能不想证初地,四禅中观三十七品就证了。中国没有初地的原因是三十七道品被灭掉了。这与梁启超考证中国只有净土,没有禅门的结论,是不谋而合的。

神秀要求见佛,弟子修的见佛,才能当方丈,才能说法,总之就是,你见佛,才能毕业。

惠能根据当时的社会实际,认为不要见佛,修着就好。只要修,就让你毕业。

梁漱溟考证后认为,惠能此举使得禅宗降低了门槛,大量信众蜂蛹而入。梁漱溟先生还注意到,此时的禅宗不再念佛法身,而是转而念第八识。也就是说,根本上也无法见佛,将见佛这条路彻底堵死。

题主问的这个就是著名的幡动公案。因为南宗念第八识,认为世界万物都是心自己造的像。第八识就像电视机,我们整个宇宙和所有的人就是电视里的图像。所以说不是风动,也不是幡动,而是心动,就是说,电视里并没有一个刘德华在动,是电视机的电流和显像管的粒子在动而已。

梁漱溟认为,此时的禅宗念第八识,其本质是基督教的本体论。为什么扯到基督教呢?季羡林反对,说与基督教无关,是印度教的本体论,与佛教没啥关系,所以禅宗诃佛骂祖是常态,因为跟佛教没有关系故。至此,禅宗终于摆脱佛教,自己独立出来,成为屹立全球的独一无二的中国人自己的宗教。惠能的意义正在于彻底与佛教划清界限,创造了中国人自己本体论崇拜的宗教。

如何理解六祖慧能的”不是风动,不是幡动,仁者心动“?

一切法由心生,心生万法,心动而见动。

如何理解六祖慧能的”不是风动,不是幡动,仁者心动“?

如果能够理解王阳明的“心外无物”,也就理解了6祖慧能的“风动、幡动、心动”。

如何理解六祖慧能的”不是风动,不是幡动,仁者心动“?

所谓不管风吹浪打,我自闲庭信步

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。