古代人早就知道蝗虫可以吃,他们为什么宁愿吃树皮,也不吃蝗虫呢?

为什么不吃河里的鱼呢,为什么不去山上抓野猪呢,为什么不吃蝗虫呢,古代发生饥荒的时候那些人为什么非要吃野菜,吃草根树皮呢。

每次看到这些都觉得好笑,张国立在拍《1942》之前为了更好入戏,饿了很长时间,他坦言饿的哪怕是说话都不想说。

这还是在拍戏,如果是在古代真正发生饥荒的时期,更加骇人。

人在极度饥饿的情况下,说话都没有力气,更别说去抓什么野猪蝗虫,去河里抓鱼,对于人们来说草根树皮,这种不能动,可以更容易取得的食物,才是最好的。

古时候的饥荒,往往因为天灾人祸,情况分成很多种,比方说旱灾、地震、洪水之类,并非所有的饥荒,都是因为蝗虫出现而导致的。

如果是其他种类的自然灾害,大家哪怕是想去吃蝗虫,也没有。

一般来说,蝗灾往往是伴随着大规模的干旱一起出现的,从公元前707年到公元1935年,我国有明确史料记载的蝗灾共有七百九十六次,分布在全国各地。

明清两朝是蝗灾的高发阶段,记载最多,而且造成的危害也最大,清朝最后的四十年时间里,一共出现了三十二次蝗灾,发生的频率相当惊人。

蝗灾是非常可怕的,在史料记载中,明朝嘉靖三十九年,当时北直隶的怀柔出现蝗灾,蝗虫遮天蔽日导致了“日为之不明”的景象。

每每出现蝗灾,当地的庄稼乃至于树叶,能吃的基本上都会被蝗虫吃光。

除了蝗灾本身,蝗虫来袭,造成的次生灾难也是非常可怕的,要知道能够形成大规模蝗灾的蝗虫往往是那种本身就有毒的品种,这些蝗虫根本就不能吃。

别再问古人干嘛不吃蝗虫了,因为大部分的蝗虫本身就不能吃,现在出现在某些特色小吃里的蝗虫都是少数能吃的种类,而且是人工饲养的,所以安全。

再者,因为蝗虫数量太多,留下的蝗虫也带来了大规模的污染,引起了瘟疫。

所以古时候每每出现蝗灾,随之而来的还有旱灾与大规模的瘟疫,并非只是蝗虫吃光了庄稼飞走了也就算了,而是多重灾难叠加,是非常可怕的。

至于为什么不吃蝗虫,首先就是因为大部分的蝗虫本身有毒,是不能吃的。

其次,蝗虫的数量实在是太多了,而且那毕竟是虫子,单个的体量很小,人力很难高效抓获,费很大工夫所捕获的蝗虫,可能还不够抓蝗虫的能量消耗。

饥荒的时候,大家本来就饿得头昏眼花站立不稳,还花功夫去抓蝗虫,根本得不偿失。

就好像在野外生存的时候一样,如果没把握获得更多的能量,最好的办法就是待着不动,不然消耗比获取的能量还多,那只能导致身体更加虚弱。

现在大家吃蝗虫,一般就是油炸或者木炭烧烤,最起码要有木炭、盐、食用油之类,这些东西在古代都不是随便可以获取的,尤其是食用油跟盐。

在少数情况下,也就是蝗灾刚开始发生的时候,会有人去捉蝗虫吃,但也是极少数,要知道蝗虫的寿命本身就很多,很快就活不了了。

蝗虫本身也没什么可以吃的,总不可能风干了或者晒干了保存,也没冰箱,再多的蝗虫,在饥荒的时候也是没有食用价值的。

相较于蝗虫,草根、树皮、野菜这些东西,都是不会移动的,更容易获取。

不仅是蝗虫,还有河里的鱼、山上的野鸡野猪什么的,都是差不多的道理。

古人宁肯吃草根树皮,也不去吃蝗虫,不去河里抓鱼,不去山上抓野猪,是因为古人懂得哪种方式更适合生存,更符合实际情况。

古代人早就知道蝗虫可以吃,他们为什么宁愿吃树皮,也不吃蝗虫呢?

蝗灾的蝗虫是有剧毒的,不能吃。蝗虫有两种状态,普通独居的状态,和群飞的状态。群飞状态的蝗虫,身体会发生很多生理变化,会分泌剧毒的氰化物,吃了直接毙命。

古代人早就知道蝗虫可以吃,他们为什么宁愿吃树皮,也不吃蝗虫呢?

蝗虫是可以吃的,古人为什么宁吃树皮也不吃蝗虫?这个问题本身有点幼稚。我以蝗灾的亲身经历说说这个事。

蝗灾在中国自然灾害中属于多发性严重性灾害。据史籍记载,我国从周末春秋时代到新中国成立之前的2600多年中,重大的蝗灾就发生过800多次,平均2~3年就有一次地区性的蝗灾发生,间隔5~7年就有一次大范围的蝗灾发生,危害严重。多发地区多在河北、山东、河南、江苏、浙江、安徽等地区。

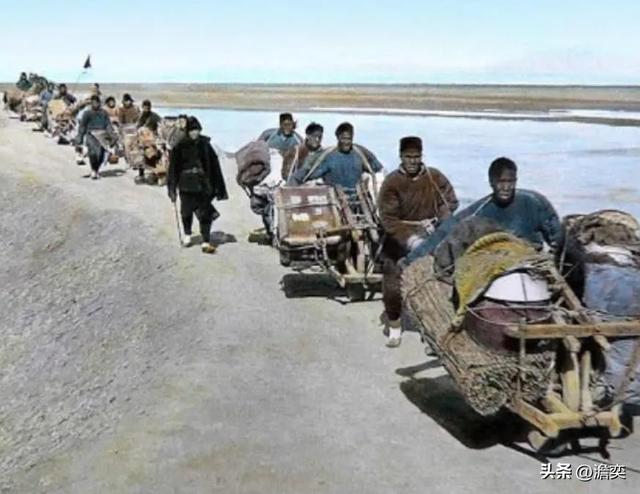

1960年我的山东家乡就发生过严重蝗灾,也是我一生中唯一亲历的一次蝗灾。那时因为科技落后,也沒什么灭蝗药物,就靠哄赶和捉拿。蝗灾一但发生,让人措手不及,不到半天,田里庄稼叶子就被普天盖地的蝗虫全部光,只剩下光秃秃的庄稼杆。遭受蝗灾的田地基本是颗粒不收,接下来就是来年的大饥荒。

蝗虫可以吃,发生蝗灾时人们可以吃蝗虫,我就吃过。但是蝗虫不好保存,保留不了几天,再说蝗灾发生时,蝗虫是不少,但不到半天把田里庄稼吃光了就马上飞走了,在这么短的时间内,你就上捉到几口袋蝗虫,又能吃几天呢?

再说田里颗粒不收,有树皮吃还是不错的,特别是榆树皮算是味道中最上成的,记得1960年因蝗灾粮食欠收,树里的榆树被吃的没有一棵有皮的,榆树皮吃光了,其它树皮也吃,因为肚饿沒办法。

所以蝗虫不是不吃,是不够吃,沒办法才去吃树皮丶树叶。

古代人早就知道蝗虫可以吃,他们为什么宁愿吃树皮,也不吃蝗虫呢?

蝗虫群就是大军过境啊~

黑压压的一片来,迅速吃完所有能吃的,然后集体跑路。

这时候还想吃蝗虫?想啥呢?

古代人早就知道蝗虫可以吃,他们为什么宁愿吃树皮,也不吃蝗虫呢?

自古以来,最让老百姓头疼的莫过于蝗灾,但凡遇到蝗灾,几乎就会出现大量饿死人的现象,毕竟庄稼都让蝗虫吃了,百姓只能啃树皮。这个问题或许很多人会有疑问,为什么百姓宁愿啃树皮,甚至是人相食也不去吃蝗虫呢?难道是蝗虫有毒不能吃的吗?

显然不是,笔者给大家例举一条贞观年间的蝗灾,当时长安闹大旱,接着就是蝗灾。大家都知道,蝗虫飞过那几乎就是寸草不留,原本百姓种的庄稼全让虫吃了,现在百姓只能啃着树皮度日。唐太宗知道此事后大怒,他心里恨透了这些抢了百姓食物的虫子,随手就抓了几只生吞了,说道:“你如果有灵,就吃了我的心,别再吃我百姓的粮食。”即若有蝗虫之神,请噬我心,勿食我民之粮。

很明显,唐太宗贵为九五之尊,他都敢吃蝗虫且一点事也没有,说明蝗虫是没有毒的,那百姓为什么不吃蝗虫呢?其实,他们有吃。

唐朝德宗年间,东自海,西尽河陇,蝗虫蔽天,所至草木不留,田稼食尽,百姓饥,捕蝗为食。

元朝至正年间,河南、山东、河东等多地出现蝗灾,蝗食庄稼草木俱尽,饥民捕蝗为食。

这些都是关于饥民捕捉蝗虫为食的记载。那么问题又来了,既然蝗虫可以吃,那么为什么还有那么多百姓在蝗灾之中饿死?答案是,他们也很想吃,不然有谁会愿意活活饿死呢?可毕竟蝗虫吃完庄稼不可能停在原地等着百姓吃上一个季节。

原因在于,蝗虫过境时,地里还有庄稼,百姓的家里也有存于的粮食,那时候根本没有人会去吃蝗虫。可到了遮天蔽日的蝗虫飞过以后,庄稼早都被洗劫一空,那时候蝗虫也已经不知去向了,到哪去吃蝗虫。更重要的一点是,蝗灾中的蝗虫与一般蝗虫不同,即飞蝗,迁徙的速度非常快,有的话也是个别抓个几只,根本就不够充饥的。这就是为什么在古代的蝗灾之年会有那么多人饿死的原因。

古代人早就知道蝗虫可以吃,他们为什么宁愿吃树皮,也不吃蝗虫呢?

现在很多人都可以在烧烤摊上看到蝗虫了,肯定也确认了蝗虫的可食用性,那么我们所推测出的古人不吃蝗虫其实是不太现实的行为。

说起来古人为了活命甚至有人吃人的经历,一个蝗虫而已,怎么可能逃过古代吃货的追杀。不过蝗灾来临的时候,除了蝗虫本身因为数量太过庞大而给古人造成的心理压力之外,应该还有蝗虫不太好吃的问题。

古代人做饭并不如现在这般烧烤蝗虫,多不过煮了或者蒸了吃。这两种吃法远远比不过油炸或者烧烤所带来的的口感体验。况且蝗虫本来就是没什么肉的,吃了也不耐饿。

古代之所出现蝗虫过后的灾荒而饿死人的现象,主要还是没有现在的各种杀虫药剂,不能很好的挽救农作物,基本上一场蝗灾下来,田地里就颗粒无收了。而且那时候人们大多都没有自己的土地,租种地主的土地光是交了租子剩余的也就不多了。

大面积蝗虫过境之后,没什么东西就飞走了。就算有人捉着吃也只是一小部分,蝗虫的繁殖能力非常的强,但是也有个缺点就是生命短暂。就算有人吃也吃不了多久,不够维持因为损失粮食而造成的长期饥饿状态。

蝗灾来临时,虫和人的数量比例完全不是一个人撸几串就能解决的了的,中间有很多难以控制的因素存在。

雁过留痕好,马过留蹄棒。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。