司马、上官、独孤、欧阳等等这些复姓都去哪儿了,复姓的人怎么这么少见?

现在很多小说还有电视剧里,都喜欢给人物取复姓,尤其那些比较冷门的复姓,好像这样听起来感觉很厉害,很有气场一样,如果是单字常见姓氏,就差了很多。

不过现实生活中,复姓还是很少见的,也不能说没有,但是相较于单字的姓氏,复姓的人口是很少的,而在历史上,复姓是相当多的,因为太多,古人也不觉得复姓多牛多厉害。

古时候的复姓主要来源有两个,一个与单字的汉姓一样,来自于地名、职位名字等等,像是什么东方、南宫、北门、西门、司徒、司寇、司空啥的,都是来自于这个源头。

除了与单字汉姓同源,还有许多的复姓来自于少数民族,因为少数民族的姓氏在音译成汉字的时候,往往都不是单字,因此也就出现了很多复姓,随着民族交流传入中原。

从先秦开始,复姓都还是非常常见的,而复姓第一次大规模消失,是在南北朝的时候,也就是北魏孝文帝改革时代,当时大量的鲜卑姓氏,都被更改成了单字的汉姓,以此移风易俗。

像是我们常见的独孤、拓跋、宇文等复姓,都是在这一时期迅速衰落,也不算完全消失,但是复姓的使用人群越来越少,使得其人口基数锐减,再想增长的话也就变得比较困难。

而后来,第二次复姓大规模消失是在明朝初期,元朝的时候因为蒙古人的影响,很多中原人都喜欢取一些蒙古式的名字,弄得姓氏也乱七八糟的,这让太祖朱元璋很头疼。

为了恢复汉室山河与汉家文化,朱元璋简单粗暴一刀切,将原本的蒙古姓氏甚至于复姓全都给禁了,大量复姓受到牵连,都被改成了单字姓氏,复姓在这场风波中受到猛烈冲击。

除此之外,复姓在古时候之所以大量消失,也跟古时候文化教育不普及有关系,古时候能够读书识字的人其实是非常少的,大多数的百姓甚至都不会写自己的名字。

在这种情况下,当时还是越简单的字眼越好,许多原本复姓的人口,也慢慢简化了自己的姓氏从复姓变成了单姓,能够坚持到如今的复姓,已经大不如前,相当少见了。

司马、上官、独孤、欧阳等等这些复姓都去哪儿了,复姓的人怎么这么少见?

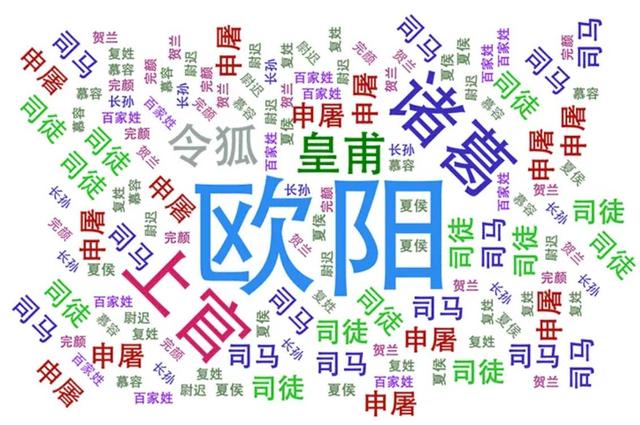

司马、拓跋、慕容、耶律、完颜、独孤、欧阳、上官等复姓人口在现在人口数量统计占比上比较少。有很多复姓姓氏的人口全国只有几万十几万人,少的只有几千人,中国有人口十几亿,人口少自然见到的概率也就少了。

中国人口数量最多的复姓是欧阳,第六次人口普查时有90.1万人,人口数量排名在169位(2013年排名)。

复姓人口数量为什么少?在古代复姓人口数量也比较少,但是也有不少复姓的人口比较多,这是为什么呐?

一、姓氏简化。姓氏简化是一个历史过程,在古代也有被简化的姓氏。最厉害的应该是汉字简化的过程中,姓氏也跟着简化,复姓的姓氏也不例外了。

1.1935年8月21日,中华民国宣布简化汉字,第一次改了常用字324个,陆续应该有1300个常用字。主要依据钱玄同制定的《常用简体字表》。

2.1955年,新中国成立了简化汉字委员会,1964年5月中国文字改革委员会出版了《简化字总表》,汉字的简化也兴起了简化姓氏的潮流。

简化汉字公布后,好多复姓的人改了姓氏。比如:慕容姓氏有的改为陈姓,欧阳姓氏的人有改为欧姓,有改为阳姓的,钟离复姓简化为钟,公孙简化为孙等。不过随着改革开放以后,有好多原来的复姓改回原来的姓氏,不过在改姓上户籍程序比较复杂。

二、改姓。

1.习俗改姓。改姓一般都是特殊原因,比如过去的上门女婿的孩子都跟随母亲的姓氏,现在好像也是这样的。这里涉及复姓改姓的比例是非常低的。

2.避祸避难改姓。大规模改姓的复姓应该首推司马姓氏。西汉司马迁写《史记》,为了避免汉武帝的打击报复,自己的后代改姓司、同、马、冯等姓氏。司马懿的后代在晋朝灭亡时遭到屠杀,很多司马姓氏的人逃跑他国或者改变姓氏。尤其是司马姓氏,他们的祖先被世人所不齿,因此好多人改姓后没有改回来。

3.政策性改姓。比较典型的实例是北魏拓跋皇族的改姓汉姓,好多鲜卑的复姓变成了单姓,拓跋皇族自己改姓为元,其他贵族改姓李、刘等汉族望姓。

当然也有自己更改姓氏的复姓人士,但是比较少了。

三、人口繁衍增加的几率。复姓人口本来就少,在历史发展的过程中,人口繁衍发展成长的基数比较低,如果遇到自然灾害、战乱等情况。人口增长的速度也是比较慢的。

综合以上几个主要原因,复姓人口少也是在清理之中的。

复姓建立的六个王朝,这些复姓人口为啥没有暴涨?按照传统观念,建立王朝国家的姓应该人口众多,比如:汉朝的刘姓、隋朝的杨姓、唐朝的李姓、宋朝的赵姓等,现在这些姓氏的人口数量排名都在前二十名以内。为啥复姓建立王朝的姓氏没有火起来呐?

一、建立晋朝的司马氏。晋朝分西晋东晋,享国155年,司马氏的人口处于一个爆发时期。不过“八王之乱”导致北方生灵涂炭,被少数民族灭亡,是所谓“五胡乱华”的肇始者,很多北方人士族和百姓南迁。刘裕灭亡东晋后,自上而下屠杀司马氏族人,原来积攒怨恨都释放出来,很多司马氏被杀,也有很多人改姓,并且改姓后基本都没有改过来。(司马炎像)

历史评价低,司马氏成了阴险狡诈的代名词。不像刘姓、李姓等源流有加入。

根据第六次人口普查的数据,司马姓氏的人口2.8万,人口排名549位。

二、建立北魏的拓跋氏。北魏的建立者是鲜卑拓跋贵族,拓跋氏主要有两个来源,黄帝的子孙有姓拓跋氏的,第二是鲜卑的拓跋部。北魏孝文帝改革,采取汉化政策,拓跋氏皇族改姓为元,其他拓跋姓氏仍然为拓跋氏。改汉姓和不断的战争妨碍了拓跋姓氏人口的增长。(北魏孝文帝雕像)

目前拓跋姓氏的人口比较少,排名应该在300名以外了,也就有一两万人左右。

三、建立北周的宇文氏。北周是西魏权臣宇文泰建立的,立国只有24年,后被外戚杨坚夺取,建立了隋朝。宇文姓来源比较单一,是鲜卑宇文部而得姓,后来建国后也有赐姓,建国时间比较短,人口源流单一,繁衍自然受到限制了。(宇文泰像)

根据统计宇文姓氏人口排名551位,人口数量2.1万人。

四、建立辽国的耶律氏。耶律出自于鲜卑宇文部,契丹迭剌部耶律家族,以家族为姓氏。辽国灭亡后耶律多改为萧姓,不过也改了很多其他姓氏,多是汉族比较常见的姓氏。汉字简化姓氏后,耶律姓改成了耶姓,现在父母有这个姓氏的都可以改回来。

耶律这个复姓的人口数量目前来说应该是很少的,陕西曾经有整村的耶姓改回了原来的耶律姓氏。

五、建立金国的完颜氏。建立金国的完颜氏,在灭国后,完颜姓氏因为是皇族姓氏,为了避免被杀害,纷纷改姓,改成了:颜、王、符、汪、完、顾、银、金等姓氏。

目前在甘肃省平凉市泾川县有一个完整的完颜姓氏的村庄,全村有5000余人,绝大部分姓完颜。金国四太子完颜宗弼的后人,也就是金兀术的后人。他的子孙为了躲避金海陵王的屠杀搬迁到这里,繁衍到现在的规模。

目前完颜姓氏的人口大概在11000-13000人之间,主要聚居在河南鹿邑县、甘肃泾川县、安徽肥东县这三个地方。

六、建立诸燕的慕容氏。慕容氏出自鲜卑族,曾经建立鲜卑国。自慕容慕容皝建立“燕”后,慕容氏先后五个“燕”国:前燕、后燕、西燕、南燕、北燕。主要在现在的渤海湾附近区域,包括山东、辽宁、河北、山西等地。慕容姓曾经改姓为穆等姓氏。

慕容氏现在人口约有13.5万人,人口还是比较多的,遍布全国各地。

这也复姓的皇族改姓的应该比较多,主要是为了躲避战火的屠杀。

司马、上官、独孤、欧阳等等这些复姓都去哪儿了,复姓的人怎么这么少见?

我见到欧阳复姓的朋友,但其他姓没接触过

司马、上官、独孤、欧阳等等这些复姓都去哪儿了,复姓的人怎么这么少见?

【谢谢悟空大师兄相邀】!

对中国人的【姓氏】,本人多少还是了解一些。为什么近年中国的【复姓】有减少的趋势,这确实是存在的事实,究其原因无非是自己改姓者较多。

因为姓名在现代中国人的人称都是沿袭着【姓】加【名】,称为姓名,而姓多为单姓【一个字】,名以【两个字】居多。而姓名两字,三字被人叫着顺口。这是复姓改姓的原因之一。

二是有些复姓由于历史典故的原因,可能不被复姓后人所接受,比如【东郭】很容易让人联想到东郭先生与狼的故事,而【南郭】很容易进入【滥竽充数】故被后人自行改【姓】。

三是复姓后人,近代崛起有了出人头地之人而自改姓氏,如原【令狐】改姓【令】就是一大例证。

司马、上官、独孤、欧阳等等这些复姓都去哪儿了,复姓的人怎么这么少见?

“赵钱孙李,周吴郑王,冯陈褚卫,蒋沈韩杨。”《百家姓》是中国幼儿的启蒙读物,想必大家都不陌生。

一个字的姓氏很普遍,然而多个字组成的复姓就不常见了。虽说是不常见,但是中国的复姓现存的仍有81个。

一、复姓在中国所有姓氏中所占比例小据统计,中国在历史上出现单姓共计有6931个。复姓源于官名、王父之字、爵系、族系,封邑,居地或少数民族,所以复姓自然比单姓少的多。

在古代,复姓也是少数群体。在历史的长河中,姓氏一代一代地传承下来,不可避免地就会有些家族的姓氏,因为没有子嗣后代或者其他原因,导致姓氏无法延续,消失在历史的长河中。所以,流传至现代的复姓更加地少了。

二、历史上的民族大融合时期,少数民族将复姓改为单姓。中国的一部分复姓是源于少数民族改姓,如拓拔姓和尉迟、万俟等。然而在历史上的民族大融合时期,少数民族将复姓改为单姓。

比如北魏孝文帝拓跋宏的汉化改革,其中一项重要的举措就是将复姓改为单姓,就连拓跋氏本身都改成了“元”;独孤氏改成了“刘”等等这样,很多大家耳熟能详的复姓就在历史上消失了。

三、历史上还有不少复姓的人,为了避罪而改姓,例如,司马迁因为“李陵案”而受宫刑,他的两个儿子司马临与司马观怕被株连,就改名换姓,隐居乡里。兄弟俩各取“司马”中的一个字,哥哥在“马”字左边加两点,改姓“冯”;弟弟在“司”字左边加一竖,改姓“同”。

四、政府通过法令要求改姓。明朝朱元璋洪武年间因为大移民需求,强令禁止蒙古姓,将公孙、土孙、叔孙等改姓孙;将司寇改姓司;将完颜改姓王。

到了清朝灭亡后,复姓改单的运动还在持续,比如清朝太后叶赫那拉一脉的后人改姓“那”,爱新觉罗氏多改成金,知名歌手那英就是叶赫那拉氏后人。

五、两个字的姓氏太复杂,被简化和分化了,如如欧阳这个复姓,有的简化为姓欧,有的简化为姓阳。钟离简化为钟,公孙简化为孙,等等。

司马:西晋国姓,中华姓氏之一,复姓。源于西周,以官职为姓。西周始置,司马与司徒、司空并称“三有司”。在宋版《百家姓》中排序为第四百一十位。现在司马姓氏人口2.8万人。

上官:战国时,楚怀王封他的小儿子兰为上官邑大夫,子兰的后代子孙遂以邑名为姓,称上官氏。现在上官姓氏人口约7.5万人。

独孤:出自刘姓,起源于北魏时代北鲜卑部落,是汉光武帝刘秀的后代以独孤为氏。现多简化为单字“独”姓或转化为“刘”姓。

欧阳:最早可追溯到夏朝。欧阳姓出自姒姓,夏君主姒少康封自己的庶子无余于会稽,到了越王无疆,被楚所灭,无疆子蹄更封于乌程欧余山之阳,封为欧阳亭侯,遂以为氏,他的子孙因而姓“欧”或“欧阳”。欧阳姓是今天汉族人口最多的复姓。据2010年第六次人口普查统计,欧阳姓人口超过了90万。

司马、上官、独孤、欧阳等等这些复姓都去哪儿了,复姓的人怎么这么少见?

查了半天才明白,汉族人中自古便有双字复姓,明代史学家王世贞发现“复姓至我朝则益少矣”的奇怪现象,他认为原因是出于方便、删繁从简。像公孙、叔孙、长孙、王孙这种先秦两汉很常见的复姓,都改成“孙”姓;公羊、公沙、公乘等,则都改姓公;司徒、司空之类。

图省事,复姓要多写字,后来把他简化成单姓,如司马、司徒、司空、司寇简化成司.上官简化成官,独孤简化成“独”姓或转化为刘姓.欧阳,简化成欧.皇甫简化成皇,搞得人们不知原来姓什么。尤其在1949年以,姓的简化进程很快。不用说复姓了,即即使单姓也会简化,如萧,简写成肖;傅,简写成付。

有的家族改姓,有的是改回原姓,如姓第一或第二的,他也可能因某种原因改成田姓或陈姓。还有的,避难改姓以及当养老女婿改姓等原因不一而足。

有的家族人口少,自然存在的机率就小;除非他家代代生男丁,而且又碰不到战争和自然灾害。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。