捻军是个什么样的组织?最后结局怎样?

晚清时期,因为列强入侵与清朝内部的各种天灾人祸,引起了很多的农民起义,而捻军就是其中比较强悍的一支,与太平军的性质是差不多的。

“捻”来源于皖北的方言,意思是“一股一伙”。

皖北一带的民间,有一种风俗,就是将纸张捻起来用油脂点燃,然后用来做法表演,据说能够消灾避难祛除疫病,人们把专门从事这种工作的人称作是捻子。

刚开始的捻子向村民们募捐香油钱,可后来就开始勒索,与盗贼没啥区别。

晚清时期灾荒频繁,所以捻子当然也就越来越多,当地“居者为民,出者为捻”,清朝将这些人称作是捻匪,在河南、皖北、苏北、鲁西南等地,非常普遍。

清咸丰二年,皖北发生大规模的旱灾,当地的捻子越来越多,亳州人张洛行与龚得树等人趁机聚集大量的捻子,攻破河南永城。

也就是在这一年,捻军以反抗清朝为名,举行了大规模的起义活动。

捻军在北方势如破竹的同时,南方的太平军也进军非常顺利,先后攻克江南诸多重镇,眼看着太平军兴起,捻军纷纷响应,由此吸引了越来越多的人加入其中。

尽管是说起义反抗清朝,但捻军的主要活动长期停留在抢劫粮食的状态。

1855年的时候各路捻军在如今的安徽涡阳会盟,组建正式的捻军,建立五旗军制,总旗之下还有大旗小旗,而这些旗都以宗族亲戚等关系为联合,互不统属,也不离开本土。

次年的时候,捻军攻取河南的商业重镇三河尖,获得了大量的物资,并且接受太平天王洪秀全的册封,只不过捻军仅仅是在名义上听命,实际上并不受太平军的约束。

在南下与太平军会和之后,捻军不肯听从太平军的主导,配合作战,而且也不接受改编,不久之后捻军内部就出现了撕裂,捻军一下子变成了一盘散沙。

而各路捻军,不少都与太平军协同作战,屡屡攻破清军的进攻。

此后的捻军越来越活跃,在各个地方都建立了不小的战功,而清朝对付太平军的同时,也想到了捻军的巨大威胁,剿灭太平军的同时,也派兵剿捻子。

公元1862年的时候,僧格林沁带兵大规模进攻皖北地区,之后捻军开始迅速衰败。

而与此同时,曾经占据清朝半壁江山的太平天国运动也日薄西山,1864年的时候太平天国的天京城被清军攻陷,依附于太平军的捻军也受到重创。

太平天国被平定之后,曾经的捻军残部仍旧在各地与清军作战,先后进入陕西、四川、山东河甘肃等地,而清朝为了剿捻子也是费尽力气。

张宗禹进入陕西联络回民起义军,组成了西捻军,而赖文光在中原坚守,也就是东捻军。

赖文光的东捻军原本想着从湖广进入四川,结果失败,又因为清朝阻击无法入陕,结果在山东与江苏境内,被李鸿章的大军所剿灭,中原地区的捻军玩儿完。

而西北的西捻军,起初先后击溃左宗棠与曾国藩的部署,取得不小的胜利,但后期想着救东捻军而冒险出兵中原,结果东捻军被灭,西捻军进退维谷,遭到清军围剿。

1868年,西捻军在山东被清军消灭,至此,捻军起义基本结束。

捻军起义持续十六年,遍及全国十多个省,影响力非同一般。

说起来捻军跟南方的太平军都是差不多的,但比起太平军,捻军更像是一群乌合之众,根本没有集中统一的制度与指挥,还实行流寇风格,很难长久。

捻军与太平军一样最终都被清朝所平定,而两者也都是农民起义,但捻军的起义更有一些偶然与投机的性质,其组成人员当中原本就有许多与盗匪无异的人,但还是沉重打击了清朝。

捻军是个什么样的组织?最后结局怎样?

一提起太平天国,哪怕是并不熟悉历史的人,都能喊出洪秀全的名字。但一提到捻军,恐怕很多人都会感到陌生。

作为与太平天国的同时期出现的反清农民武装,捻军在历史上,活跃了近十五年。其鼎盛时期的兵力,达到了二十多万。但由于太平天国的名号太响,捻军虽然曾经完成过斩杀清朝亲王的壮举,但他们的事迹却被埋没在历史之中,语焉不详。

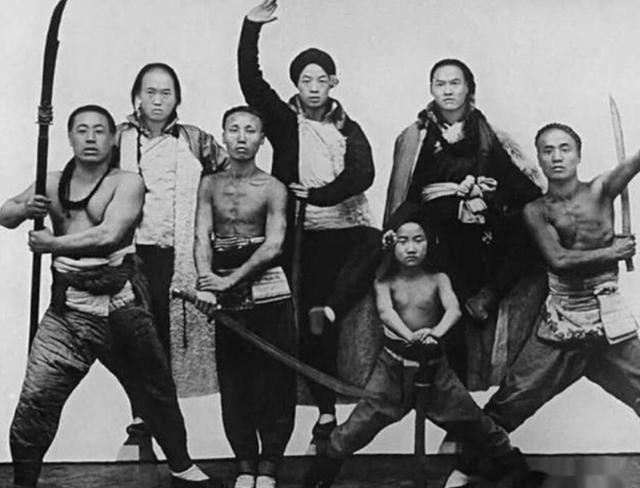

(捻军旧照)

那么,这支能斩杀清朝亲王的捻军,究竟是一支怎样的队伍呢?

所谓“捻”,本来是一句淮北方言,是“一股、一伙”的意思。捻军最早起源于捻子。他们本来是专门以点燃油脂和油捻纸作法,替别人驱除疾病和灾难的神棍。年成好一点的时候,捻子只是向乡亲们募捐香油钱来做油捻纸。不过,一旦遇到荒年,捻子便开始以神灵的名义,向乡亲敲诈勒索。清政府将他们统称为“捻匪”。

1851年,捻子开始在南阳、唐河等地聚众起事。

本来一开始,捻子的人数并没有多少。但由于当时饥荒不断,各地的贫苦饥民,纷纷响应,揭竿而起。因此到了1853年,捻军正式成立。

等到1855年黄河决口之后,大批流离失所的灾民无家可归,也纷纷投入到了捻军的起义浪潮中。这就使得当时出现了“淮河南北,满地皆捻”的情况。

由于捻军的规模不断壮大,捻军的领导层,也开始考虑将队伍变得规范化。

1855年,各路捻军齐聚安徽,进行了一次声势浩大的会盟活动。经过商讨,各路捻军最终推举张乐行担任捻军盟主,并议定了《行军条例》这一规范制度。同时,捻军还制定了“黄、白、蓝、黑、红”五旗军制。在捻军自己的眼中,一个规范的、强大的军队已然诞生。

(张乐行)

1856年,捻军与太平天国达成了合作协议,张乐行接受了天王洪秀全的封号。尽管从名义上看,捻军算是归附了太平天国,但实际上却是“听封不听调”,保留了自治权。

1857年,捻军内部出现了分裂,以蓝旗领袖刘敬勇为首的部分捻军,坚持回到淮北,结果被张乐行处决。

这件事之后,捻军便分裂成为两个部分。一部分仍以张乐行为领导留在淮南,而大部分捻军则回到了淮北。

从此之后,捻军便开始和清廷在各地乱战。由于双方互有胜负,再加上年成稍微好转,因此捻军的力量,并没有进一步增强。

1863年,清朝亲王僧格林沁攻下了当初捻军会盟的毫州稚河集,张乐行遭到出卖,遇害身亡。捻军的士气一度遭受重大打击。

(曾国藩)

1865年,由于捻军迟迟没有被消灭,清廷决定派刚刚平定了南方太平天国运动的曾国藩北上,协助僧格林沁剿捻。

僧格林沁向来都看不起汉军将领。在他看来,曾国藩北上,无疑是对他的侮辱。于是,急于求成的僧格林沁决定,加快消灭捻军的进度,一定要在曾国藩军队到达之前完成任务。

也正是由于他心情急迫,僧格林沁被捻军将领张宗禹引入了山东曹州高楼寨并遭到了捻军的完全包围。

最终,僧格林沁在突围过程中,被捻军一位名不见经传的士兵张皮绠,在麦田击杀。

僧格林沁的死亡,使得本来已经山穷水尽的捻军士气大振。一时之间,清廷和捻军又陷入了苦战之中。而这也导致刚刚走马上任的曾国藩,因剿捻不力而被撤职。

1866年,捻军被清廷成功分割为东西两部。由于本就是强弩之末,再加上力量被分割,最终西捻被左宗棠剿灭;而东捻则在1868年,被李鸿章完全消灭。

(参考资料:《清史稿》)

捻军是个什么样的组织?最后结局怎样?

“捻”,淮北方言,起源于豫皖一带捻纸烧油来做法的“捻子”。“捻子”多了,打家劫舍、聚众造反就搞起来了,也就成了军。

一、兴起

自古揭竿而起都离不开天灾人祸,捻军就是在皖北一场大旱之时兴起,没有粮食的饥民们纷纷加入捻军,推举张洛行为盟主,掀起了捻军反清的大幕。彼时太平军已经连克武汉、安庆、南京,不久又开始了北伐,捻军的形势一片大好。1855年,黄河决口,鲁豫皖交界处灾民遍野,淮河南北遍地皆捻,遂于改年秋天推举张洛行为“大汉永王”,捻军正式成立。

二、前期捻军

捻军之兴起,很大程度上得益于太平军的攻势,随后更是直接接受了天王洪秀全的封号。虽然是“听封不听调”,但与陈玉成合作密切。

捻军南渡淮河与太平军回合后,发生了分裂,很多旗主返回淮河以北深入河南、山东扩大势力范围;少数人留在了淮南配合太平军。

1857年,张洛行与太平军陈玉成会攻霍邱 ,接受太平天国领导,被封为成天义。随后几年内,捻军在豫、皖、苏、鲁等地转战,各有胜负,张洛行晋升为征北主将,又封沃王。

直到1862年5月清军攻陷太平军所控的安庆和庐州前,东至京杭大运河、西至襄阳,捻军以太平军为依托四处出击,甚至一度逼近济南、青岛。失去太平军依托后,捻军遭到曾格林沁的大举进攻,1983年3月张洛行也因叛徒出卖而被杀,至此宣告前期捻军的失败。

三、后期捻军

前期捻军失败后,残部在鄂豫陕边区活动,及至1863年5月张宗禹在桐城与李秀成会和,重返皖北。太平天国封张宗禹为梁王,其它将领亦各有所封。

然而太平天国已是自身难保,天京被围困。1864年4月,张宗禹、任柱等和陈得才、 赖文光等部与太平军在河南会师,欲东下救援天京,被僧格林沁所率清军困阻于鄂皖边界。时天京已陷, 陈得才于兵败后服毒自杀,所部纷纷投降,张宗禹、任柱与赖文光突围。

至此,太平天国已是日薄西山,捻军没有了强大的依靠。太平天国失败后,捻军整合了太平军残部,向鲁豫苏一带转战,以骑兵为主,继续与清军抗争。

四、最后的辉煌

1865年5月18日,捻军在山东曹州设伏,全歼穷追不舍的僧格林沁所部,斩杀僧格林沁,华北震动,京师戒严。随后继任的曾国藩,也因捻军屡次突出重围而被罢免,李鸿章接过剿捻大旗,捻军也开始走向灭亡。

五、败亡

1866年10月起,捻军分为东西两军,东捻军继续在中原活动,西捻军则转战陕西联络回民起义。

然而崛起的淮军已经彻底掌握了捻军的路数,东捻在山东覆灭;西捻为了救援东捻一度逼近保定、天津,最终在山东茌平覆灭,彻底宣告捻军的终结。

六、评价

捻军实质上是很淳朴的农民起义,纯粹的绿林好汉起家,甚至连一点宗教色彩都没有。

没有神谕,没有天象,没有任何造势,就是一群活不下去的灾民揭竿而起,又在天灾人祸中不断地壮大。哪怕城破兵败,首领被杀,也不过是转战他方、再立门庭,具有极强的生命力。捻军历时18年,波及鲁、豫、皖、苏、鄂、陕近十个省份,歼灭清军及团练十余万人,沉重打击了青庭。

然而,这也注定了捻军最终只能沦为流寇,四处转战却并未能扎实跟脚,固然打击了统治阶级,却也并未能改善老百姓的民生,反而因连年战乱给灾荒中的老百姓雪上加霜。

捻军兴于太平天国也亡于太平天国。没有太平天国浩大的声势来牵制清庭,捻军就没有机会壮大发展;而没有太平天国的堕落和覆灭,捻军也就不会失去依凭。

捻军是个什么样的组织?最后结局怎样?

与太平天国同时期,在北方有一支特殊的队伍,他们人数众多,有20多万人。他们来无影去无踪,打得清军丢盔弃甲,不可一世的清朝科尔沁亲王僧格林沁也被他们伏击全歼。那么,他们到底是谁,是一个怎样的组织,最后的结局如何呢?今天我们就一起来走进这个神秘的组织。

他们就是清末大名鼎鼎的捻军,只是在同时期声势浩大的太平天国的光芒掩盖下,很多人并了解捻军这个特殊的组织。在我国古代的农民起义的时候,那一次不都要搞一点封建迷信,捻军也不例外。太平天国是拜上帝教,而捻军则是一群乡间的神棍组成出来的。平时,他们出门在乡间利用封建迷信骗点钱,而在灾荒年,他们唯恐天下不乱,进行迷信宣传,揭竿而起。

捻军最初是在安徽、河南一带有游民捏纸,将油脂点燃,烧油捻纸用来作法,骗点香火钱。而到了1851年,又是一个饥荒年,捻军在豫西南的南阳、南召、唐县(今唐河)等地揭竿而起,攻城略地。1855年,黄河决口,大批灾民流离失所,纷纷加入捻军。捻军到达了顶峰,淮河南北,遍地都是捻军。

1855年秋,各路捻军在安徽亳州雉河集(今安徽涡阳)会盟,捻军推张乐行为盟主,并且建立了五旗军,人数巅峰达到20余万人。1856年,捻军与太平天国合作,接受天王洪秀全封号,但实际上是“听封不听调”。但是不久之后,捻军内部因意见不合,走向分裂,张乐行南下配合太平天国,而大部分捻军返回淮北。1863年3月,清朝的僧格林沁亲王攻下亳州雉河集,张乐行被叛徒俘送至清营遇害。

当时分裂后,北上的捻军曾深入河南、山东,推动了当地人民以各种形式起义反清,给予了清军沉重的打击。1864年6月1号,太平天国失败后,捻军和太平天国余部合并为联军。1865年5月18日,捻军在山东曹州埋伏,全歼穷追不舍的僧格林沁所部。清朝震怒,倾全力对付捻军,清军利用地形,“画河圈地”,后分为东、西二捻,西捻被左宗棠所平定,东捻被李鸿章所灭。

1868年,历时18年,波及皖、鲁、豫、苏、陕等10个省区,歼灭清军及地方团练十万余人的捻军起义以失败告终。捻军起义说白了还是一个老式的农民起义,由于局限性,没有形成集中统一的领导和指挥,军事上实行流寇主义,忽视建立巩固的根据地,后期又分兵作战,作战指导盲动,导致被清军逐个击破,最终落得了一个全军覆没的下场。

捻军是个什么样的组织?最后结局怎样?

捻军,太平天国同时期另一支民间武装!

活动于鲁,豫,苏,皖一带,鼎盛时人马超过二十万!“捻”是淮北一带方言,意思为“一伙,一股”,清朝官方称之为捻匪。

1865年,僧格林沁被捻军张皮绠斩杀于麦田,震惊清廷,从此捻军声名大震!捻军最早源自“捻子”,是皖,苏一带一种民间艺人的称呼,他们烧油捻纸用来作法,节日时聚众表演,平时为人驱除疾病和灾难以牟利。

但后来,有些“捻子”却做起了勒索恐吓的勾当,甚至是盗窃财物,于土匪无二,百姓多为厌恶!

越是在饥荒的年份,入捻人数越多,所谓“居者为民,出者为捻”,逐渐的,“捻子”不再是一种单纯的民间艺人,而是三五成群的土匪杆子!1852年时,皖北一带接连大旱,庄稼歉收,张洛行、龚得树等结捻聚众万人攻占河南永城。并在11月于毫州起义抗清,众人推举张洛行为盟主,歃血为盟,号称“十八铺聚义”。

1855年,捻军建立黄、白、蓝、黑、红“五旗军制”,人数达十万。并在1856年接受了天王洪秀全的册封!

1863年3月,张洛行被叛徒出卖被俘,送至清军大营后被害!在1865年,清朝科尔沁亲王僧格林沁中伏被全歼之后,清朝倾全力对付捻军,动用团练湘军、淮军及数省兵力!

并利用地形,“画河圈地”,慢慢合围捻军!

后来,捻军内部分裂为东、西二捻,最终在1867年,西捻为左宗棠所平定,东捻则被李鸿章所灭。

捻军是个什么样的组织?最后结局怎样?

捻军的起源有各种说法,安徽史学前辈江地老师一直坚持认为,捻军的前身捻党是由转入秘密行动的白莲教徒组成的,理由是“捻军大头领刘玉渊打八卦旗,和白莲教大头目郜生文一样,且对后者很尊重”。不过这种说法绝大多数研究者都不认同,因为捻军宗教色彩淡到几乎没有,而且刘玉渊其实打的是黑旗,捻军中只有杨兴文、杨兴太兄弟打八卦旗,且他们的后人我上世纪80年代亲自去访谈过,他们亲口说,自己的先人是因为“周围的捻子把各种旗子都打遍了,没办法就照说书人‘黑鱼吃白鱼’的说法打了个八卦旗”。

王闿运《湘军志.平捻篇》说“捻之为寇,盖始于山东……盖始于康熙时”,而最早的确切记载,是嘉庆十三年(1808年)一则上谕,提到了捻党的蔑称“红胡子”。

王闿运说“盖始于康熙时”大抵是对的,但地点则说错了,《钦定剿平捻匪方略》说“

河南之归、陈、南、汝、光,江苏之徐,山东之兖、沂、曹所在有之,而安徽之凤、颍、泗为甚,凤、颍所辖蒙、亳、寿为尤“,即捻党主要分布在苏鲁皖交界的几个府州县,尤其是安徽省凤阳府和颍州府的蒙城、亳州和寿州捻子最为活跃。

所谓“捻”,指当时油灯的灯芯,因为系用许多棉线或灯草捻成而得名,寓意团结。他们自称是“捻子”,贬义的称呼是“红胡子”。

最初捻子是“出则为捻,入则为民”,农忙集结在家务农,一旦收获不如意就会在秋收之后“结捻”,即由大捻头向各村庄的小捻头发出号召,如果愿意参加,就领取大捻头 的旗帜,然后再去号召更小的捻头,这叫“领旗”,领旗的捻头们随后组织愿意参加的民众,用简单的武器武装起来,叫“装旗”,然后到外地去“吃大户”,并将抢来的东西按照步兵一份、骑兵两份的原则分配,各级捻头当然有额外的“抽头”,这叫“出旗”,出旗完成后仍然各回各家继续当农民。

即便是最大的捻头,最初也没办法养活很多脱产的兵,大捻头、后来成为捻军盟主的张乐行,最初贩卖私盐时养了18个“枪手”,就已经是捻子中的佼佼者(后来发展到40人),而最基层的小捻头,一般也就只能号召十几个人出旗。理论上下级村庄和小捻头可以随便领任何一个上家的旗,但实际上因为亲戚、乡党和习惯、势力等原因,基本上都是领附近最强、名望最高的大趟主的旗帜。

鸦片战争后清朝控制力下降,加上农村财政破产,捻子越闹越凶。1853年太平军定都南京后捻子更甚,并逐渐形成数千、数万人的大股。咸丰五年(1855年)八月,各路捻首在安徽宿州雉河集(今涡阳县城)山西会馆会盟,推雉河集附近张老家人张乐行为“大汉盟主”,统领捻军各旗,下设黄旗(张乐行)、红旗(侯士维)、白旗(龚瞎子)、黑旗(苏天福)、蓝旗(韩老万)五路大旗,以及其他一些杂色旗,理论上黄旗统领全部捻子,大旗统领同色小旗,但实际上各级捻子组织松散,且黄旗、红旗因为在中间,发展受限制,黄、红旗全盛时只有18张旗(18个村庄响应),而蓝旗中的小旗头张龙因为在边缘地带容易发展,全盛时拥有300多张旗。

雉河集会盟后捻党被史学家称作“捻军”,但当时的人和他们自己仍然继续称“捻匪”、“捻党”、“捻子”,仍然是“出则为捻,入则为民”状态,只是因为战争发展要经常“出旗”,而且当根据地被清方或团练占领后就不得不离乡背井。咸丰六年(1856年)七月,刚刚经历过天京事变、兵源短缺的太平军李秀成部,在原本是捻首的部将李昭受撮合下,和刚刚丢失雉河集等根据地的捻军张乐行等部联合,捻党首领大多接受太平军封号,但“此等人听封而不听调用”,李秀成、陈玉成等太平军将领对他们印象不佳,而捻首则抱怨太平天国“待人不好”,双方矛盾始终不断。

在捻首中,没有家室拖累的龚瞎子等更愿意归附太平军,而拖家带口且家大业大的白、蓝、黑旗捻首则更喜欢单干,张乐行则摇摆其间。咸丰七年十二月(1858年初),龚瞎子设计杀死主张单干的蓝旗头目刘饿狼,导致蓝、黑、白旗纷纷返回淮北老家,捻军实力大为衰弱。同治元年(1862年),太平天国在安徽的地盘大多陷落,张乐行也不得不率领本部,从淮南定远返回淮北雉河集老家。

此时清科尔沁亲王僧格林沁主持北方军事,对捻军发动猛攻,同治二年三月,雉河集陷落,张乐行被表弟李四一出卖,被俘遇害,著名捻首苏天福、韩老万等也先后遇害,自此捻军主力只剩下远走河南的张宗禹(黄旗,张乐行族侄)、任柱(蓝旗),河南捻首牛洛红(白旗)、陈大喜(蓝旗)、李允(蓝旗),以及侥幸躲过清方搜捕的张敏行、张五孩父子(张敏行为张乐行长兄,黄旗),和程四老坎(白旗)等人,他们虽曾短暂夺回雉河集,但不敢在淮北久留,逐渐西移至河南、湖北边界一带,和西北太平军陈得才等部合作。

同治三年太平天国首都天京告急,西北太平军奉命回救,捻军余部与之合并,这年十一月在霍山墨石渡被清军僧格林沁等部包围,得知天京陷落后军心涣散,纷纷投降,但僧格林沁背信弃义,大肆杀降,陈得才闻讯自杀,本已投降的太平军赖文光等及捻首张宗禹、任柱等走在最后,不敢投降,纷纷逃散,成为后期捻军。

传统的说法,后期捻军是以太平军赖文光为首,并改编捻军为太平军的体制,但新的考察表明正好相反——后期捻军中绝大多数是捻子,且其组织形式和首领产生方式,也仍然是领旗、装旗等捻子的一套,赖文光等太平军只有几千人,“都是南方人,始终格格不入”(捻军后人王大球口碑),赖文光只能管辖后期捻军中“东捻”的“南队”,这里都是太平军旧部,而且“南队弱而北队(任柱部)强”。但赖文光是天王洪秀全妻舅,能以太平天国的名义给各级捻首封官,因此受到名义上的推崇,作为交换,各级捻首也都从他那里得到了太平天国的王爵。

后期捻军因为丧失根据地,为了粮食和生存不得不流动作战,且为了便于流动作战搜集了大批骡马,不但骑兵很多,步兵也是骑马到战场后再下马作战,因此一开始清军很不适应,捻军曾击毙僧格林沁,并让曾国藩难堪下台。但随着各地逐渐平定,捻军流动作战的弊端不断凸显,加上内部不合(张宗禹等老资格和后起的任柱始终格格不入,最终分道扬镳),首领腐化(赖文光、张宗禹都吸食鸦片,赖文光贪恋女色并最终被所掠妇女出卖),而清方李鸿章、左宗棠逐渐总结出利用河防、组建精干骑兵追击辅以据点拉网,以及多用洋枪等战术,至同治六年(1867年)后捻军越战越弱,终于在第二年东、西捻先后失败。

上、捻军题材小说《星星草》的连环画。其实这部曾被许多早期近代史爱好者推崇的历史小说,在史实方面十分不讲究,所叙述的后期捻军情况和史实相差甚远,以这幅连环画论,捻军是不会在旗子上写“捻”的,一般要么不写字(因为大多数捻军不识字),要么写捻首的姓氏,“捻”字旗的荒唐程度,一如电视剧《康熙王朝》中蒙古噶尔丹打出的汉字“噶”大旗。

中、涡阳县捻军纪念馆,即当年雉河集会盟旧址,雕像上的人是张乐行和他的“妻子”杜金蝉,其实杜金蝉是张乐行的小老婆,且在张准备转移前怂恿他和僧格林沁决战,导致全军覆没。僧格林沁奏报上说她被搜捕后处死,但我在当地考察的结果,她不但没死而且一直活到辛亥革命胜利后,被处死的只有张乐行的正妻葛氏。

下、这副常见的后期捻军地图也是错误百出:西捻军和回民各股并非“相互配合”的关系,而是经常互相仇杀,也正因如此,西捻军主力东返后,留下未及渡河的袁大魁部始终被回人孤立,得不到发展(袁应是太平军旧部,而非捻子老人,因此张宗禹走后他恢复了本部的太平军编制,并在1869年贴出了现存最后有官方记载的、带有太平天国年号的布告)

此后在淮北捻子故乡仍不断有捻子兴起,如光绪二十四年(1898年)涡阳县(雉河集)等地“刘疙瘩起事”,首领刘疙瘩自称“大汉盟主”,自领黄旗,以红旗牛世修为辅佐,分设五旗,完全是捻子旧制,底下白、蓝等旗的首领,几乎都是当年捻首的后人;而最后一次自称“捻子”的起事,是河南汝阳晏得仁在光绪二十六年(1900年)的起事,此时八国联军已开始攻打京津,而同盟会也要快成立了(1905年)

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。