200年前,广州号称流金淌银,北京都望尘莫及,杀手锏是什么?

在《南京条约》签订之前,清朝很长时间内都是“一口通商”,而唯一的对外通商口岸就是现在的广东广州,清朝规定西洋商人只能在广州通商。

凭借这样的优势,广州急速发展繁荣,被称作“天子南库”。

不仅仅是惊人规模的各种财富,当时清朝宫廷中的很多洋玩意儿都来自于广州。

对外通商是非常赚钱的,就算是在现在,国际贸易也是所以经济大国的经济支柱,而清朝的广州优势明显,自然繁盛得令人瞠目,巅峰时期,这里贡献着清朝四成的税银。

施行海禁,保留广州清朝初期的时候,其实也不进行海禁,但随着时间推移,为了防止沿海的郑氏集团等反清复明的活动,清朝开始断断续续进行海禁。

不仅如此,清朝将沿海居民大规模对内陆迁移,直到三藩之乱被平定。

康熙时期清朝解除海禁,并非局部,而是全方位的,可还没三十年,因为西洋人的袭扰还有倭寇再次冒头,清朝就有再次进行了海禁。

雍正五年的时候,保留了广东、福建、浙江与江苏四个地方的对外通商,不过这里的四口通商并非是四个港口,而是四个地方的海关总领地域之内的所有关口。

原本就这么发展了下去,可乾隆二十二年,英国商人屡屡违背清朝法律,使得乾隆帝觉得英国人会威胁到清朝的江山,因此开始收紧。

于是,乾隆帝发布上谕关闭其他各地海关,仅仅保留广东一地,集中在广州。

至于后来人们所说的广州十三行其实在1685年就已出现,是国内最早官办外贸机构。

随着其他地方的海关暂停,广州十三行成为了清朝唯一合法的对外贸易地区,在后来英国人开着战舰到来之前,这里就是清朝与世界各国的唯一贸易中心。

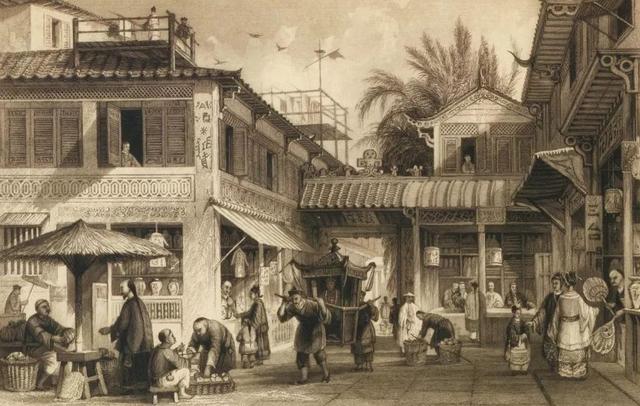

流金淌银,天子南库广州十三行,最早见于清初大臣屈大均的“五丝八丝广缎好,银钱堆满十三行”,倒不是说这里有十三种行当,而是对当地洋货行、外洋行的统称。

因为皇帝对于广州的“偏爱”,也让广州以惊人的速度繁盛了起来。

在工业化之前,中国出产的商品在世界上本就十分受到欢迎,所以宋朝明朝的对外贸易才能够那么繁荣,清朝对外通商只剩下广州后,外国商人云集于此。

广州港成为了当时世界的一个贸易中枢,几乎什么地方的商船都能找到,所以广州也成为了清朝当时经济最发达、贸易最兴旺的城市,很难有其他城市与其媲美。

从顺治帝开始,清代皇帝对于西洋玩意儿就非常有兴趣,而广州也因为其特别的商贸地位成为了宫廷所需各种人才、奇珍异宝、西洋货的集散地。

当时西洋船舶靠岸,都常有被安排去学习汉语,如果学成,可以去宫廷任职。

广州的商人们也成为了清朝第一批大规模跟外国人打交道的商业群体,这样的优势让广州兴起了很多财富惊人的大商人,广州的财富也多的惊人。

在《雨韭盒笔记》中记载广州当年有一场大火烧了七天,商馆中的金银烧化后熔进了水沟长达两里,坚不可破,这场大火直接烧掉了四千万两的财富。

世界上的大规模港口城市很多,但是能够兴盛长达两千年之久的,只有广州。

清朝时期的广州,凭借着对外贸易领域的独特优势,变成了贸易中枢,那时的广州真的是能够称作揽尽天下财富。

不仅是财富,广州也因为大量跟洋人打交道,这里也成了西洋文化向清朝传播的中心,广州的商人很早就开始学习英语,而西洋美术之类在此也非常兴旺。

直到近代欧洲各国纷纷闹起了大战,自身难保之下广州的西洋商船数量剧减,广州的商行开始陷入了困境之中,曾经的四大家族只剩下伍家与潘家。

为了避免当时经常出现的中外债务方面的纠纷,清朝脑洞大开,弄出了个非正常人都想不出来的办法:清朝商人严禁拖欠债款,外国商人欠款可以随便离开。

这么雷人的办法,也是没谁了,广州十三行在这种情况下,加速衰落。

英国人打来的时候,广州其实已经大不如前,但清朝还是强迫广州十三行的商人交出两百万两的所谓退兵费用,此时的广州十三行,已是黄昏日落,不复从前。

在《南京条约》签订后清朝五口通商,后来越来越多的口岸出现,不再是唯一的广州开始慢慢没落,1856年的一场大火将十三行烧成灰烬,这里也成了清朝由盛转衰的一个缩影。

200年前,广州号称流金淌银,北京都望尘莫及,杀手锏是什么?

杀手锏是什么?

就是Canton System,直译为广州体制,又叫一口通商,初高中教材上称闭关锁国。

1757年之前,清政府有四大海关对外开放,即江海关、闽海关、浙海关和粤海关。

按照清廷规定,西洋商人要前往广州贸易,即通过粤海关来完成交易。但英国屡次违反规定前往浙江定海一带,并通过浙海关完成贸易。所以,乾隆帝于1757年下令相继裁撤沿海各关,只留广州一地开放,并由广州十三行统一管理对外贸易。

所谓广州十三行,指的是十三家由清廷特许经营对外贸易的商行。当然,商行的数量未必一直是十三家,但十余家还是有的。

一口通商政策实施后,西洋各国纷纷来广州贸易,各国商船在每年五六月间云集广州,带来世界各地的产品,九十月间又满载着丝绸、茶叶和瓷器,乘季风扬长而去。

以上这一进一出,光是税银就高达每年100余万两白银。事实上,在一口通商政策实施之前,会有大量洋船前往浙江贸易,广州一地关税收的并不多。但在实施一口通商政策后,广州虽然远离帝都,但却一跃成为大清帝国唯一对外开放的特区,其商贾云集,殷实富庶之盛况,一时风光无二。

而十三行的商人又都是由内务府统管的皇商,所以这流金淌银的财富也不是流向户部,流向国家,而是被清帝揣进自己的腰包。且每遇国事,国家财政捉襟见肘之际,十三行商人总会率先捐出巨额银两。正所谓“金山珠海,天子南库”,大抵如此。

200年前,广州号称流金淌银,北京都望尘莫及,杀手锏是什么?

因为广东人被卖猪仔的历史原因。

1840年鸦片战争打开了清朝闭关锁国的大幕后,西方列强掠夺华工从以澳门、香港为据点,扩展到五口通商口岸厦门、广州、福州、宁波、上海和汕头等地。1857—1860年英法发动第二次鸦片战争,逼迫清朝签订《北京条约》,条约第五款规定:“凡有华民,情甘出口.......或在外洋别地承工,俱准与英民(或法民)立约凭证...毫无禁阻”。 [5] 以后荷兰、美国等国也相继签订类似的条约,招募中国廉价劳动力,从19世纪至20世纪70年代形成契约华工出国的高潮。

17世纪西方殖民者东来后对中国劳力的掠夺。首先在荷属东印度地区兴起,以后在英属马来亚地区得到发展,鸦片战争后形成高潮。 闽粤沿海破产平民,因家乡生活困难,多往南洋谋生。

200年前,广州号称流金淌银,北京都望尘莫及,杀手锏是什么?

国际贸易,海上丝绸之路,海上贸易之路。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。