唐朝盛世期间,为什么是长安洛阳两京并重?

说起长安,就不得不提洛阳,这两座历史上最负盛名的都城,通常情况下都是互为犄角并重的关系,定都长安的大一统王朝,也向来不会轻视对于洛阳的经营。

唐朝虽然定都长安,但李唐家的皇帝经常驾幸洛阳,武则天时代直接迁都洛阳,将长安作为了洛阳的陪都,长安与洛阳,似乎永远都是相伴相生,两京并重的。

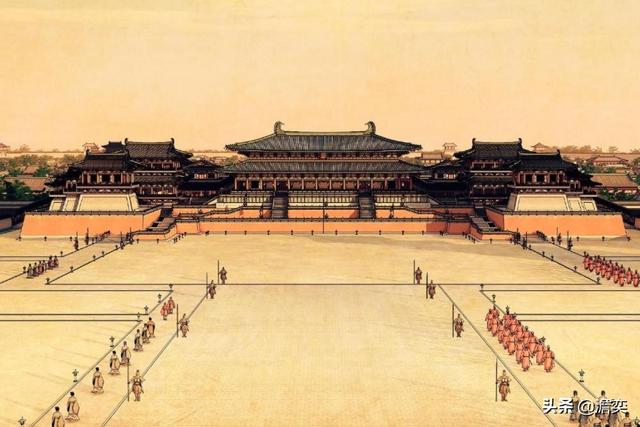

长安再好,也有劣势长安是我国历史上最负盛名的古都,这里“据崤函之固,拥雍州之地”,东边是潼关,西边是大散关,南边是武关,北边是萧关,相当得易守难攻。

不仅是安全,曾经长安所在的关中地区沃野千里水源充沛,是最早的“天府之国”,从各方面来说都是极其理想的定都所在,因此从先秦到唐朝,这里都被历代王朝所看重。

不过,长安也并不是没有缺陷,最大的缺陷就是这里的位置偏西,并非是天下的中心,尤其是汉朝之后,河东河南一带的经济崛起,长安的位置就显得更偏了。

对于中国这样的超大型国家来说,都城太偏是不合适的,尤其是在交通并不便利的时代,因此古代王朝定都长安的时候,都会选择营造洛阳进行辅助。

隋唐时代,长安洛阳并起隋朝建立的时候,定都长安,不过当时兴建的城市叫做大兴,要知道杨坚也是关陇集团的重要成员,他需要关陇贵族的支持,自然不能离开关中地区。

隋炀帝登基后,斥巨资营造东都的同时,还开辟了大运河,当然隋炀帝不可能是为了自己坐船春游,他是想用大运河关联南北,然后将都城迁到运河的中心洛阳去。

很可惜,隋朝很快就没了,并不能说隋炀帝是个昏君,但他对百姓来说也不是个好皇帝,滥用民力终究要付出代价,而新建立的唐朝,则继续定都关中平原的长安。

与之前的隋文帝一样,李唐皇室同样出身关陇集团,他们需要凭借关中之地的其他关陇门阀的支持,因此唐朝必然定都长安,但洛阳对于唐朝的重要性,丝毫不减。

长安缺粮,逃荒洛阳长安纵有千般好万般好,只可惜时移世易,曾经的天府之国到了唐朝时期,因为人口剧增与过度开发,关中一带出产的粮食早就无法满足本地需要,只能从外地调运粮食。

唐朝时期,外界的粮食要送去长安,其他路段还好说,关键就在于洛阳到陕州一带,因为三门峡的阻拦,船舶难行,必须要靠陆运,不仅危险,而且运输效率非常低。

唐朝初期人口不多,长安每年需要的粮食也有限,可从唐高宗时代开始,长安城人口猛增,粮食成为了大问题,唐朝并不缺粮食,但却很难运送到长安,这时候,洛阳开始光芒万丈。

每每到缺粮的时候,李唐皇室与朝廷就会大规模迁到洛阳去,目的也很纯粹,就是为了吃到饱饭,这样的状况在盛唐时期并不少见,高宗等皇帝在洛阳的时间,丝毫不比待在长安短。

长安洛阳,盛唐的两朵奇葩洛阳在规模上,很长时间内并比不上长安,隋唐时期的洛阳通常只有长安的一半,而且洛阳虽说也有许多险要关隘,可其周围毕竟都是大平原,军事上很难跟长安比。

但洛阳最大的优势在于,这里是天下的中心,水陆交通发达边界,古代有个说法,定都长安有利于应付变故叛乱,而定都洛阳,则更适合以德化教养天下。

李唐皇室所倚仗的关陇势力在关中,因此他们并不能将都城轻易迁离长安,但长安实在是缺粮食,唐玄宗在位三分之一的时间都待在洛阳,而主要原因就是因为缺粮食。

对唐朝来说,长安是他们的根基所在,可长安的缺粮与位置偏西,让他们必须重视对于洛阳的经营,整个盛唐时期,洛阳与长安的重要性都是一样的,没有高低之分。

唐朝盛世期间,为什么是长安洛阳两京并重?

两京并重不存在,也不可能,一都一陪才是真实情况。从帝陵就可以看出,大唐宗庙在长安,十八帝陵都在长安附近。就是曾以洛阳为都的武周,也葬在高宗乾陵。这说明她是正宗李唐家人。《左传》云:“邑有宗庙先君之主,曰都;无曰邑”。

唐朝盛世期间,为什么是长安洛阳两京并重?

唐朝盛世期间从没有两京并重过,东都洛阳一直做为副都来存在的。洛阳在武周时期短暂的称神都作为政都存在了十五年。中宗继位马上降神都为东都恢复国号唐,还京师与长安。玄宗时候更是毁名堂的天枢来再次降低洛阳东都地位。平叛安史之乱回纥带兵来助,但有个条件就是长安与洛阳有一个城市要留给他们抢夺,最后李唐不假思索的扔出了洛阳,就这样洛阳被抢杀烧了三天,回纥军也满载而归!自此洛阳做为长安副都的时代结束了。

唐朝盛世期间,为什么是长安洛阳两京并重?

小樊闲聊来回答:

有人问盛唐期间长安洛阳是否并重,答案:否。

翻看史书我们可以得到一个大概时间,盛唐时期,皇帝居长安与居洛阳时间相仿,这时候就有人提出两京并重的概念,其实大错特错,今天我们就从宗庙方面以及行政建制来谈谈为什么不是“并重”

先从唐宗庙制度的特性来分析宗庙制度是国家礼仪体系中与皇帝 、 皇室关系最直接的一个 “次级系统”, 它是皇室一个不可取代的象征,标志着天命为此一家族所独享 。《礼记 ·郊特牲》 云 :“诸侯不敢祖天子,大夫不敢祖诸侯。而公庙之设于私家,非礼也,由三桓始也 。” 正表明象征政权的太庙应是独一无二的,不能与旁支庶子所共享 。周代庙制的特点之一是以 “庙数” 来强调天子与各级贵族在宗庙礼仪上的位阶区隔 。《礼记》 主张天子立七庙,诸侯及以下之贵族则自五庙递减。庙数的区别,确立了政治 、 社会地位的象征性差异。

唐武德元年,始立四庙,曰宣简公、 懿王、 景皇帝 、 元皇帝。贞观九年,高祖崩,太宗诏有司定议。谏议大夫朱子奢请立七庙,虚太祖之室以待。于是尚书八座议 :“ 《礼》 曰 :`天子, 三昭三穆, 与太祖之庙而七 。" 晋、 宋 、 齐 、 梁皆立亲庙六, 此故事也。” 制曰 :“可。” 于是祔弘农府君及高祖为六室 。二十三年,太宗崩,弘农府君以世远毁,藏夹室,遂祔太宗;及高宗崩,宣皇帝迁于夹室,而祔高宗。皆为六室 。

唐太庙所奉祀四祖之中,李虎因于西魏时受封,为李氏始封君,故为太祖 。朱子奢基于 “祖郑玄者则陈四庙之制,述王肃者则引七庙之文”,主张以 “七庙” 来显示皇室之尊贵地位 。于是太宗在八座的要求下扩充庙室,加入高祖和六世祖李重耳。 新兴政权之普遍困境是如 《新唐书·礼乐志三》 所指出:“盖自汉 、 魏以来,创业之君特起,其上世微,又无功德以备祖宗,故其初皆不能立七庙。” 初唐皇室没有久远的贵族背景,其首座太庙只有四位先祖,而当时盘踞上品官阶之诸士族却可立五庙。新兴政权在旧士族面前其实是处于下风,也因此急于扩充太庙 。

高宗朝至玄宗朝这一百年间,宗庙礼及相关制度频繁地出现史无前例的新做法,武则天在宗庙方面的行动极为频繁,似乎有意以仪式宣告武氏已经在政治结构中逐渐取代李氏的位置 。宗庙是王权的重要象征之一 。即便武后在执政初期未有极其明显的篡位企图,其武氏家族成员显然已有僭礼的计划。武后光宅元年 ( 684) , 其侄武承嗣建议立武氏七庙并追赠其先祖王爵 。武后如果真的建立武氏七庙,武氏便与李氏抗礼 。当时朝中权贵之首裴炎批评此一做法是 “ 追王祖祢, 以示自私” 。或许因为裴炎的抗议,武后只追尊五代祖,其中有四位获赠王爵, 其妻皆为妃, 算是对大臣妥协。武氏一族之仪式显荣引起许多人的不安,随即发生徐敬业之反叛 。

之后武后建国之决心逐渐确立, 也因此在宗庙礼制上多次主导议题和人们的注意力 :

垂拱四年正月,又于东都立高祖、 太宗 、 高宗三庙,四时享祀,如京庙之仪 。别立崇先庙以享武氏祖考。则天寻又令所司议立崇先庙室数,司礼博士 、 崇文馆学士周悰希旨,请立崇先庙为七室,其皇室太庙,减为五室 。春官侍郎贾大隐奏曰:“臣窃准秦、 汉皇太后临朝称制,并据礼经正文,天子七庙,诸侯五庙,盖百王不易之义,万代常行之法,未有越礼违古而擅裁仪注者也。今周悰别引浮议,广述异文,直崇临朝权仪,不依国家常度,升崇先之庙而七,降国家之庙而五… …其崇先庙室, 合同诸侯之数,国家宗庙,不合辄有移变 。臣之愚直,并依正礼,周悰之请,实乖古仪。” 则天由是且止 。《旧唐书》

武后在长安的李唐皇室太庙之外于洛阳增修高祖 、 太宗、 高宗三庙, 似乎公开宣示她不会忽略对初唐三帝之奉享。然而武氏 “崇先庙” 庙数之议, 可能是要试探官员之意向, 因为若果真依周悰建议而立七室, 等于宣布武氏已成为帝国的实际皇室 。

武后毕生善于操弄仪式以遂成其政治企图, 但似乎她也无法完全扳倒礼乐传统所建立的惯例。宗庙礼制的目的是家族血脉和权力的延续 。武承嗣的支持者没有说错, 无人能保证睿宗日后不会改回李姓 。然而中国姓氏与权力之继承制度毕竟是基于父传子的原则,武后身为女皇帝,传子则为异姓继承,不能延续武氏之权力。但如果传位于其侄, 则将如李昭德所指出,因为与传统宗庙礼的基本原则格格不入,以至失去其正当性。武后最后归政于其子的决定, 也有其他方面的考虑。

她晚年曾有意立武三思为后嗣, 然而朝中有两派人士结盟,准备迎回被软禁于外地的中宗以谋对抗。一派是仍对李唐忠心之士大夫,另一派则是武后所宠爱之张易之兄弟及若干曾为武后爪牙的酷吏,因为害怕在武后过世后被报复,于是希望以迎还中宗使自己成为新政权的功臣 。这两派官员或提醒武后天下 “未忘唐德”,或诉诸中宗与武后的 “子母恩情”,也有人要求武后不可违背高宗当年托付之责。 圣历元年 ( 698) ,武后便决定重立中宗为皇太子。她在情感上未与李氏完全切断, 死前遗命去其帝号,改称 “则天大圣皇后”,又命将其遗体归葬高宗乾陵,神主亦祔于李氏太庙 。这便是她将自己的身份回归为 “李氏妇” 。

从以上可以看出唐代李氏七庙始建于长安,虽然武则天称帝期间在洛阳也建了太庙,却属于武氏五庙(诸侯级别宗庙),因此从太庙方面研究,洛阳可称为副都,或者武周诸侯国都。

再从行政建制上来分析唐朝洛阳的都城建制是十分复杂的,反映在洛阳陪都建制上,就是增设废省,因时而异,其以洛阳为陪都约有好几次: 一是在唐初武德年间。618 年, 李渊建唐, 都长安, 又沿袭隋制, 以洛阳为东都。但很快在唐“关中本位”主义政策下,于武德四年平定王世充后,废东都。其年十一月,旋又改为东都。到武德六年 再降东都为洛州, 唐初短暂的东都之制结束。

唐太宗即位后似有恢复东都建置的想法,他先是于贞观五年下诏在隋东都紫薇宫旧址建洛阳宫。后又在贞观六年改洛州为洛阳宫,并设置了洛阳宫留守一职。他本人也曾巡幸洛阳,就这样洛阳开始了陪都之旅。

天宝元年二月玄宗诏改“东都为东京”,在此之前,自开元二十四年( 736 年) 之后李唐皇帝再无巡幸东都之举。肃宗上元二年 又短时“罢京”,洛阳被停用“东京”名号,旋又恢复。洛阳东都名号的改称及其旋罢旋复事件的发生,表明此时洛阳的都城地位已大不同前,长安洛阳两都之制亦多次被不时实行的三都、五都制打破。原来拥有较充足实权,即是洛阳百官之长,又有干预山东地区军政事务权力的东都留守, 也变成了以地方性事务为主的位尊职闲之官。

结语:唐朝除却武周和唐末其余时间洛阳要么是陪都,要么地位更低,从宗庙制度分析长安一直是李氏王朝的首都,当然中间还夹杂了一个(只有五庙的武周政权)。

欢迎大家阅读评论,喜欢的朋友别忘了点点关注😯

唐朝盛世期间,为什么是长安洛阳两京并重?

评论西安人比较多,无知的人就说没听说过

我们先看官方史记:

唐:杜佑《通典•州郡典•卷第一百七十七•河南府》:隋初为洛州,炀帝之初,移都创制,复曰豫州,寻改为河南郡,置尹。大唐平伪郑王充,置洛州。开元元年,改为河南府。凡周、汉、魏、晋、后魏、隋,至于我唐,并为帝都

长孙无忌:“犹王城京师。异名同实”

现代史学家:

与吕思勉、陈垣、钱穆并称为“前辈史学四大家陈寅恪先生的评价来说

陈寅恪先生在《隋唐制度渊源略论稿唐代政治史述论稿》中说:“隋唐二代长安、洛阳东西两京倶为政治文化之中心,而长安为西魏、北周以来关中本位政策之根据地。

隋朝:

《隋书-宇文恺传》载曰:炀帝即位,迁都洛阳

正史写的清清楚楚是迁都洛阳,到西安人嘴里就看不见了

唐朝盛世期间,为什么是长安洛阳两京并重?

唐有两京?历史知识近几年被颠覆了!原来知识太浅薄,招不住颠覆!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。