关于悬棺,古人到底是怎么放上去的呢?是从什么朝代盛行呢?

悬棺,中国古代南方一些少数族群的丧葬方式之一,属于崖葬的一种,使用悬棺最出名的,就是古代西南一带的僰人,因此这些悬棺也被称作“僰人悬棺”。

此外,福建武夷山、江西、湖南,乃至于太平洋地区,都广泛存在着类似风俗。

不过,古代的这些人为何要把棺椁放置在悬崖绝壁之上,而且在数千年前,当时科技落后,人们又是如何将数百斤沉重的棺椁放上去的呢。

远古时代的人类,并没有丧葬的概念,不过石器时代随着原始崇拜的出现,丧葬习俗也逐渐产生了,除了土葬、火葬之外,还有水葬、风葬、天葬等等,五花八门。

而西南内陆的长江流域,则出现了一种比较另类的丧葬风俗,那就是崖葬,他们也会使用棺木盛放逝者,不过他们并不是将棺木入土,而是放置在悬崖峭壁上去,而这种“悬棺葬”的崖葬风俗,其实也属于风葬。

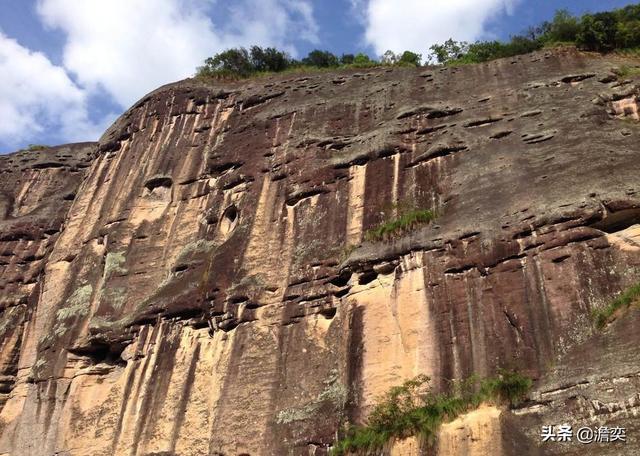

通常来说,悬棺要安置在临水的峭壁上,或者将棺木放入悬崖上的天然洞穴内,或者放在人工开凿洞穴内,或者在绝壁上打桩,把棺木放上去。

悬棺葬不仅是分布于我们国家的川西、东南等地,像是在琉球、东南亚的马来群岛还有波利尼西亚群岛等地,也都有差不多的风俗。

整体来说,悬棺的地点,往往都是临水的峭壁,而现在已知年代最悠久的悬棺是福建武夷山的武夷悬棺,是商朝末期的遗存,四川等地现存的僰人悬棺,几乎都是明朝时期出现的,而这个时期,世界范围之内的悬棺风俗已基本接近消失。

从各地已发现的悬棺年代来看,这样的风俗主要是沿海地区逐渐向内陆深入传播的,因此有观点认为这是古代东南之地的越人风俗,随着越人的迁移传入内陆。

现在已发现的悬棺,不管是东南之地的,还是西南内陆的,往往都是重达数百斤,江西与福建等地的棺木,大多都是用单根巨木制成,非常沉重。

这就是悬棺最古怪的地方,别说是在上千年前,即便是现代,想要把如此沉重的棺木放到几十米上百米的峭壁上,也绝非容易的事情,江西等地曾经广泛进行悬赏,向各界征集破解悬棺之谜的方法,结果冒出了各种古怪方法。

主要的就是堆土法与行水法,也就是用堆土堆至洞口,放好棺木再挪走堆土,或者是等水位升高将棺木放入洞口,可这两种方法都被推翻。

经过多番的探讨与研究,虽然并没有确凿的证据,但主要的说法就是垂悬法,也就是将棺木运至悬崖顶端,然后用绳索困住棺木,放置到峭壁之上。

可这样的方法也有缺漏无法解释的地方,因为武夷山等地发现的棺木,有的重达上千斤,是用整根大楠木制成,而且其所在峭壁根本没有上去的路,就算使用现代机械也很难做到,古人到底是怎么把巨棺送上去的,至今是个谜。

正因如此,直到现在悬棺到底是如何完工的,还是众说纷纭,大多数对于悬棺安置方法的说辞也往往来自于推敲想象,并没有确凿的证据。

至于古代为何会产生悬棺这样的崖葬风俗,从僰人与古代羌人所留下的记载之中来看,主要是因为他们的先祖对于自然万物的崇拜。

僰人觉得,人离世之后不能够沾染地气,不然其灵魂就无法升入天界,采取悬棺方式,也是为了让魂灵可以升入仙界,而羌人觉得,悬棺崖葬的方式能够让肉身悬空,灵魂飞升,由此可以获得无比的神力,对子孙有庇佑之效。

总的来说,过去的悬棺风俗产生的原因,主要还是因为当时的文化所致,这与我们所说的入土为安,还有藏地、蒙古的天葬风俗,都是一样的道理。

按照考古来看,上古时代就已经出现了悬棺风俗,春秋时代之后一直都在流行着,而直到明朝中晚期,悬棺逐渐消失,最后使用悬棺的就是西南的僰人。

使用悬棺的,并非是中原的汉人,主要都是东南沿海的百越与西南之地的诸蛮,而这些族群在先秦时期,多多少少都同属越人文化影响区,他们有着类似风俗也很正常,明朝时期,僰人们为了避免朝廷围剿等原因,开始摒弃自身文化传统。

由于诸族之间的文化融合,悬棺风俗也就慢慢消失了,僰人成了最后使用悬棺的族群,明朝之后东亚地区基本也就没有了悬棺这样的崖葬方式。

关于悬棺,古人到底是怎么放上去的呢?是从什么朝代盛行呢?

我是文史咖,问题我来答【欢迎点赞关注】

中国文化历经了上下五千年的时间积淀可谓是源远流长、博大精深,在我国古代除了思想上的文化传承还有建筑、手艺等技术方面的传承,随着时间推移一些技术在漫长岁月中被时间冲刷,只能令后辈瞻仰并且叹服于前人的智慧。

楼兰古国的遗址、木马流牛的技术与各代帝王之墓的位置一直都是一个谜底,而这样的谜底数不胜数。今天我们要探讨的就是我国古代悬棺葬的形成与实施。

从目前我国已发现的悬棺葬遗迹的研究现实悬棺葬的方式始于我国封建社会的春秋战国时期并且一直延续到了元明朝时期终止,主要流行于长江流域,至于悬墓葬方式的具体开始时间与为何终止这些谜底我们目前仍然不得而知。

古今中外都有一些未解之谜等待我们探索与发现,就古埃及的金字塔而言,依靠当时人们的科技发明与硬性条件而言把一整块大石头堆成几百米高的建筑基本上是不孚众望的,但是金字塔却在沙漠之中依然矗立,经历几千年的风吹日晒仍然存在在现代人的视线之中令人为前人的智慧赞叹。

除了古埃及的金字塔之外,悬棺葬是我国古代主要分布在南方少数民族中的一种对死者遗体处理的特殊方式,对于这种充满了民族特色的悬棺葬的墓葬方式也同样存在着许多令人困惑的问题,例如在科学技术极其之后的封建社会人们是怎样将一个重达百斤的棺木放置在悬崖峭壁之上的呢?

打破砂锅问到底在我国古今都充斥在人们心中,于是我国封建社会时期的南朝人顾野王最先对于这种悬墓葬的方式提出了疑问,由于古代科技滞后且统治者为了巩固国家政权、稳定民心推崇君权神授的治国方式使神备受百姓敬仰,于是对于这种无法解释的问题就被顾野王归结于神的做法。

在古代硬件条件不足的情况下,能够在深潭之上如履平地并且将沉重的棺木垂直放置于悬崖峭壁之上对于平凡的百姓来说难于上青天,正是对于这种可能的否定使以顾野王为代表的一类人将这么行为称之为神仙的墓葬方式,并且将最先发现这种悬墓葬出现的武夷山称为地仙之宅,他们认为神仙对于腾云驾雾了如指掌并且力大如牛能够完成悬墓葬这种特殊的墓葬方式。

1989年时在我国的经济相对匮乏的情况下选择和美国学者合作对悬墓葬采用绞车、滑轮等大型机械将江西贵溪仙岩一具重达150多公斤的棺木吊进了一个距离水面垂直二十多米的悬崖洞中,该实验成功以后再新闻媒体与有关墓葬的学术刊物上争相报道并且将新闻标题写成:千年谜底终于水落石出。

虽然这一实验大功告成但仍有一些学者指出在千年前的少数民族历史上并没有记载有关绞车、滑轮等大型机器的使用,由于缺乏依据就这样将千年谜底草草结束实在令人难以信服。

根据清朝许瓒的记载,清朝时期湖南常德沅江流域发现一处悬墓葬遗址,悬崖峭壁上有十几个洞穴,洞穴下方就是深不可见的清潭,其中五个洞穴中有棺木赫然躺在其中而且棺木为不寻常的沉香木棺,沉香木材质不同于普通棺木的材质,它的重量是一般棺木的一倍,那么这样重的沉香木棺又是怎么被放置其中的呢?

许瓒走访当地根据当地人的口述:当人去世之后存在一种巧合刚好水位与峭壁上的洞穴平齐的时候利用船只将棺木运至其中形成了这种悬墓葬的奇特景观。

上述的办法由于现在地形的变化导致学者很难完成实验,但仍有学者对于这种方式的可能性表示了肯定。根据我国现存的多处悬墓葬遗址来看,它们都有依山傍水的共同性质,所以不排除这种可能性。

众所周知地形地貌会随着时间的推移而改变,就比如福建武夷山、江西贵溪县仙岩等地的支流河床就在流水的侵蚀下被冲刷改变,在自然力的影响下水位降低极有可能,所以当时的悬崖洞穴可能并没有现在高不可及,所以地质变化也可能导致目前可见的华南地区的悬墓葬遗址升高。

逝者如斯,前人在悬墓葬方面的聪明睿智所形成的特殊墓葬方式目前我们仍然不得而知,但随着今人不断地探索与发现终有一天会水落石出。

【感谢您的阅读,您的点赞和关注是笔者创作的最大动力】

关于悬棺,古人到底是怎么放上去的呢?是从什么朝代盛行呢?

有以下几种说法:

从元朝开始少数民族有悬棺葬的说法

悬棺葬是中国南方古时盛行的一种奇特的葬俗。它利用木桩或天然岩缝,将棺木置放在“人踪灭”“鸟飞绝”的万仞绝壁上,或深藏洞内,或微露穴外,如船头、似快艇。一条武夷山风景区的九曲溪, 沿溪两岸悬崖峭壁的洞穴里,散布着几十具悬棺,构成了独特的景。

古人为何要不辞劳苦将棺木高悬于绝壁之上?这些奇异的悬棺究竟有多少年月了?在那遥远的时代,古人又是怎样把悬棺安放到无路可走的峭岩上的呢?这些问题引起了人们极大的好奇,更使考古学家、民俗学家、历史学家孜孜以求,乐此不疲

现在一般推测,南方的少数民族长期依山傍水居住,自然环境决定了他们的生活环境和生活习性,以及观念意识。悬棺放在靠山临水的位置,棺形多为船形,表明了他们对山水的依恋与寄托。把棺木高悬于绝壁之上,可能出于一种孝道观念。唐代张鷟在《朝野金载》一书里记述,王溪蛮父母死后,置棺木“于临江高山半胁凿龛以葬之,自山上悬索下柩,弥高者以为至孝”。不过,这也仅是推测而已。

至于最早始于商周时代的这些棺木是如何悬挂在壁上的,则众说纷纭,难以定论。

一种说法是修栈道而运悬棺,用人力,畜力顺着事先铺设的伐道,把棺木运入岩洞。现在在九曲溪两岸的岩壁缝隙处还可看到一些残存的木料,很可能便是安置棺木后为了确保安全而将栈道拆除的遗物。但其他安置棺木之处全是悬崖绝壁,无缓坡可架设栈道,故此说难以令人信服。

还有一种说法,认为当时九曲溪水位很高,就在如今的悬棺处,当时的棺木是水运放入山洞的。

另外以种说法认为是从下往上吊装放置棺木。从武夷山已取出的一号船棺观察,棺盖头部有一道明显的绳勒痕迹,宽约3厘米,似乎是吊装的佐证。然而,根据当时的生产力水平,恐怕没有能将棺木吊到高达几百米的崖壁岩洞中的机械设备。

也有人说为从上往下的悬索下棺,即从上缒下几个葬礼先行官,在洞口预先架设只要数米的栈道,部落人在峰顶就地伐楠木制棺,装殓死者后齐力把它吊坠下去,先搁洞口栈道处,再由先行官推进洞去此说似乎较为可能,但也无更多的证据证明。

关于悬棺,古人到底是怎么放上去的呢?是从什么朝代盛行呢?

悬棺最早可能起源于商代,并且悬棺的发源地应该是武夷山。专家对于武夷山白岩洞船棺进行了C14测定,距今3445年,相当于中国的商代。棺内发现的棉布进行的测定也是距今3445年。

- 成都船棺

距今2000多年,最长的船棺可以达到20米长,但是与武夷悬棺不同,这些船棺是土葬。

- 四川珙县麻塘坝,据传是属于一个叫“僰(bo2)人”的古老民族

武夷悬棺数量过千,这些悬棺都放置在离地几十米的悬崖上,并且一般临水。这些棺木的形状为船形,所以也被称作“船棺”。为什么是船的形状?这可能与当时武夷山人的生活环境有关,他们临水而居,船是重要的交通工具。据传公元前3世纪左右,武夷山一带被闽越国统治,后来被汉所灭,闽越国后人被迁往江淮一带。

悬棺是如何放上去的?

最早,考古人员猜测这些悬崖峭壁上曾架设栈道,但最后实地考察发现不可能。考古人员在这些船棺上发现了金属砍凿的痕迹,棺盖上还有类似卡槽一样痕迹。并且在武夷山还发现了铸铁齿轮。所以猜测是倚靠齿轮,但也很快被否定了。后来是做了一个实验,有人先找好崖洞,然后在崖洞里等着,崖顶上的人在用绳子捆好棺木,一群人在悬崖上用绳子吊着一点点放下去。所以最后学者推测,武夷山的悬棺其实就是完全凭借人力以最简单最费劲的方法放上去的。

悬棺的墓穴其实都挺小的,这也加大了放置的难度,所以,当时的人们,肯定是还怀着某种信念执行这种葬俗的。

下面这个墓葬宽仅1.5米,长6.8米

古代有“弥高至孝”。意思就是墓葬的位置离天越高越显得后人孝顺。所以,学者推测,悬棺的出现不单与当时人民的生活环境有关,可能也是受此观念影响。并且,悬棺也有保护墓主人的作用。当时的人民临水而居,所以墓葬也就在离水近的地方了,但是由于经常发洪水,所以悬棺就有利于墓葬的保存。

一般来说,汉族是农耕文化,所以盛行土葬,游牧民族经常迁徙,盛行火葬,而悬棺是临水而居的南方少数民族的葬俗。悬棺葬除了在福建、四川、湖南,湖北等地有发现外,台湾也有类似发现,并且东南亚也有发现,如越南、泰国等地。他们的年代较中国稍晚。武夷悬棺除了是中国悬棺的源头外,也是世界悬棺的源头。武夷山目前也是世界自然遗产及世界文化遗产的双遗产地。

我是阿斗,喜欢历史、逛博物馆,欢迎关注我!

关于悬棺,古人到底是怎么放上去的呢?是从什么朝代盛行呢?

悬棺葬是古代一种比较奇特的葬式,它不同于土葬、火葬、水葬等葬式,悬棺葬是将棺材悬于绝壁或是崖洞,相传是古代少数民族中的葬式文化。先来看一下我国各地区著名的悬棺葬。

江西龙虎山悬棺,成片的千古崖墓群置于绝壁之上,被称为世界文化史的奇观。

始于明朝的僰人悬棺,共保存了265具墓葬,是国内数量最多,墓群最多的地区,位于四川麻塘坝和苏麻湾两地。

有“岩棺博物馆”之称的龙河岩棺,位于石柱土家族自治县龙河流域,龙河的两岸就有130多处,约1000多穴,这些岩棺都建在万仞绝壁之上,最高的离地有20多米。

悬棺发源地武夷山九曲溪悬棺,至今还有悬棺遗迹在,保存完好的棺距今有三千多年。

重庆巫溪荆竹坝岩棺群,悬棺位于高出河面100-140米的绝壁,据传为2000多年前古代巴人、濮人的墓葬。

关于悬棺葬的历史记载其实是特别少,因此对于悬棺的谜团很多都无从考证,那么古人是如何放置上去的?悬棺的木桩是如何安置的?为何悬棺能千年不朽?

根据对悬棺的考古研究发现,悬棺的年代有来自春秋战国时期,也有元朝、明朝、汉朝等各个朝代,这些悬棺葬遍布如今中国的多个省份。

对于几千年前的古人而言,要将数百公斤重量的棺木抬至悬崖峭壁之上,其中的困难程度是我们无法想象的,推测有几种办法可以做到悬棺葬。

方法一,绳索借力。古人很可能是在山顶放置绳索把棺木吊下悬崖所设置的木桩之上。曾经在1978年,福建博物馆就曾用这样的办法将武夷山白岩洞取下一具完整的船棺,但是古代又怎么会有承载几百公斤的钢丝绳呢?

方法二,修筑栈道。古人也有架设栈道升置悬棺的可能性,比如依靠绳索、长梯之类的攀缘工具,将包裹尸骸的麻袋及板材,运送到悬崖绝壁中。

方法三,水势助力。利用江水位来抬高地势,再将棺材运进天然的洞穴或者人工凿成的崖窦中,水位一降便成奇观。

因为悬棺葬工程艰险,又耗资大,只有贵族人员才通过这样的方式埋葬。

关于悬棺,古人到底是怎么放上去的呢?是从什么朝代盛行呢?

悬棺最早可能起源于商代,并且悬棺的发源地应该是武夷山。专家对于武夷山白岩洞船棺进行了C14测定,距今3445年,相当于中国的商代。棺内发现的棉布进行的测定也是距今3445年。在云南,今昭通地区沿金沙江、白水江、关河流域是分布最多、最为集中的地区。而巴蜀地区,尤其是三峡那片地区也有很多。大体上就是分布在 云南,四川两省地区。

中国的古代文化源远流长,博大精深。特别是丧葬文化相当的五光十色,光怪陆离,其中有一种文化反映出了人们对于死亡的看法。在四川和云南的交界之处有很多的悬棺。这些棺材都是南方古代越人的杰作。这些悬空的棺材,让人感觉非常的好奇,古代人是如何做到的呢?

为了解开谜题,很多专家学者成立了专业的研究团队去研究这个事情,后来他们终于发现这里面的门道其实很简单,有一种叫做天车的东西。

可以将悬棺通过滑轮装置运送到悬崖上面去,这种滑轮装置也不复杂,甚至是在商朝的时候,就已经被人们发现并运用了,古人先是在悬棺上面安装了定滑轮。

然后根据简单的滑轮效应,将悬棺运送上去,事实证明,这样的猜想是正确的,这些专家还当场做了实验,他们顺利的将悬棺安放到了悬崖峭壁上。

无论这个说法是否靠谱,至少是一种安放悬棺的方法,困扰我们这么久的谜题,有了一个比较相对靠谱的答案。

悬棺仪式现在已经随着时代的发展逐渐被淘汰,但这样一种文化风俗却被完整的保留下来。如果你去龙虎山旅游,有时候还能看到有奇人异事在表现悬棺技术,人气还是非常高的。

古今中外都有一些未解之谜等待我们探索与发现,就古埃及的金字塔而言,依靠当时人们的科技发明与硬性条件而言把一整块大石头堆成几百米高的建筑基本上是不孚众望的,但是金字塔却在沙漠之中依然矗立,经历几千年的风吹日晒仍然存在在现代人的视线之中令人为前人的智慧赞叹。

除了古埃及的金字塔之外,悬棺葬是我国古代主要分布在南方少数民族中的一种对死者遗体处理的特殊方式,对于这种充满了民族特色的悬棺葬的墓葬方式也同样存在着许多令人困惑的问题,例如在科学技术极其之后的封建社会人们是怎样将一个重达百斤的棺木放置在悬崖峭壁之上的呢?

悬棺葬的年代十分的古老,从如今发现的悬棺葬遗存来看,最早从春秋战国时期开始,一直持续到元明时期,长江流域都还就想着悬棺葬文化,当然了,在春秋战国之前的何时起,悬棺葬俗开始出现并盛行,不得而知。

悬棺葬是在悬崖上打孔,垂直于崖壁打入木桩,然后将棺椁放置在木桩之上,又或是在悬崖上凿一个洞穴,将棺椁的一头放置在洞穴中,一头放置在洞穴外的木桩之上。

在古代硬件条件不足的情况下,能够在深潭之上如履平地并且将沉重的棺木垂直放置于悬崖峭壁之上对于平凡的百姓来说难于上青天,正是对于这种可能的否定使以顾野王为代表的一类人将这么行为称之为神仙的墓葬方式,并且将最先发现这种悬墓葬出现的武夷山称为地仙之宅,他们认为神仙对于腾云驾雾了如指掌并且力大如牛能够完成悬墓葬这种特殊的墓葬方式。

1989年时在我国的经济相对匮乏的情况下选择和美国学者合作对悬墓葬采用绞车、滑轮等大型机械将江西贵溪仙岩一具重达150多公斤的棺木吊进了一个距离水面垂直二十多米的悬崖洞中,该实验成功以后再新闻媒体与有关墓葬的学术刊物上争相报道并且将新闻标题写成:千年谜底终于水落石出。

虽然这一实验大功告成但仍有一些学者指出在千年前的少数民族历史上并没有记载有关绞车、滑轮等大型机器的使用,由于缺乏依据就这样将千年谜底草草结束实在令人难以信服。

根据清朝许瓒的记载,清朝时期湖南常德沅江流域发现一处悬墓葬遗址,悬崖峭壁上有十几个洞穴,洞穴下方就是深不可见的清潭,其中五个洞穴中有棺木赫然躺在其中而且棺木为不寻常的沉香木棺,沉香木材质不同于普通棺木的材质,它的重量是一般棺木的一倍,那么这样重的沉香木棺又是怎么被放置其中的呢?

许瓒走访当地根据当地人的口述:当人去世之后存在一种巧合刚好水位与峭壁上的洞穴平齐的时候利用船只将棺木运至其中形成了这种悬墓葬的奇特景观。

上述的办法由于现在地形的变化导致学者很难完成实验,但仍有学者对于这种方式的可能性表示了肯定。根据我国现存的多处悬墓葬遗址来看,它们都有依山傍水的共同性质,所以不排除这种可能性。

一般来说,汉族是农耕文化,所以盛行土葬,游牧民族经常迁徙,盛行火葬,而悬棺是临水而居的南方少数民族的葬俗。悬棺葬除了在福建、四川、湖南,湖北等地有发现外,台湾也有类似发现,并且东南亚也有发现,如越南、泰国等地。他们的年代较中国稍晚。武夷悬棺除了是中国悬棺的源头外,也是世界悬棺的源头。武夷山目前也是世界自然遗产及世界文化遗产的双遗产地。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。