山西为什么叫表里河山?

其实是表里山河,不是表里河山。

表里山河最初不是用来形容山西的,而是形容古代的晋国的,晋国当年的主体虽然位于山西,但其还包含了很多其他的地方,这些地区叠加之后才是真正的“表里山河”。

先秦时期左丘明《左传·僖公二十八年》之中记载:子犯曰:“战也,战而捷,必得诸侯。若其不捷,表里山河,必无害也。”

魏晋时期的经学家杜预注:晋国外河而内山。

春秋时期,即鲁国僖公二十八年,北方的晋国与南方的楚国之间展开了著名的城濮之战,楚军在嶲地背后驻扎,晋国担心楚国偷袭,而当时的民间流传一首童谣,叫做“原田每每,舍其旧而新足谋”,子犯认为,要打的话,赢了就能得到诸侯俯首,如果赢不了,(晋国)表里山河地势险要,也没什么祸患。

在古代,“表里山河”这个词语一直用来形容晋国的大山大河,以如今的山西为主体的晋国之内部,到处都是黄土覆盖的山地高原,地势险要易守难攻。晋国在东周时期称雄之后,成为春秋五霸之一,而当时的晋国疆域除了山西,还囊括了如今的河北西南、河南西北等地区。

之所以将晋国尤其是山西地区称作“表里山河”,主要还是因为晋国所处的地缘结构非常特别,最终演变成为了专指山西的地貌特征的词语,说白了也就是外山内河,或两山夹一川。

最初,晋国的封地仅仅是“河汾之东方百里”,晋献公时期“并国十七”、“服国三十八”,范围已经扩大到“西有河西,与秦接境,北边翟,东至河内”。也就是说,原本的晋国发迹之地,仅仅是山西的临汾盆地与运城盆地这两个地方。

然而实际上,临汾盆地与运城盆地三面环山、一面朝河,除了汾河注入黄河的那一端被黄河围绕之外,其他三个方向都被高大的山脉围住,完全就是现代山西的缩影。

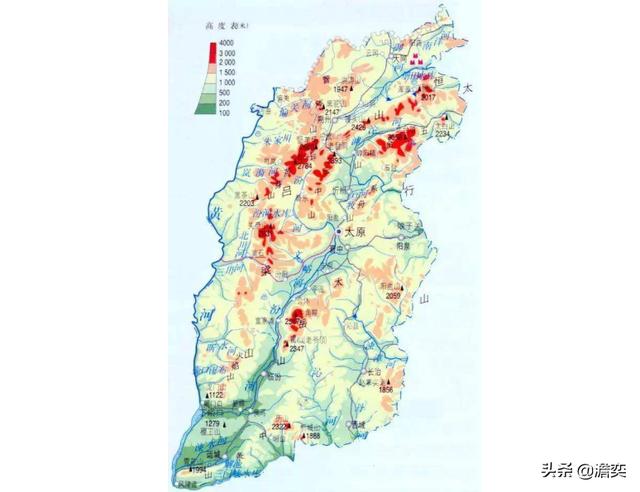

山西境内,除了最西边的黄河主干道之外,境内东西两侧被太行山与吕梁山两条纵向的巨大山脉夹住,汾河贯穿南北,此外,从山西的东北到西南,主要有六个盆地,分别是大同盆地、忻定盆地、太原盆地、临汾盆地与运城盆地,此外还有个偏于东南的长治盆地。

除北部的大同与忻定盆地属于桑干河流域之外,其他几个属于汾河流域,所以也被称作“汾河谷地”。当年晋国的首任君王唐叔虞乃是周武王姬发的儿子,周成王的弟弟,周王室将这里分封给自家人,自然也是经过了深思熟虑。

表里山河,“表里”意思是“内外”,这个词语的主要意思就是外有大河而内有高山,也就是说有山河天险作为天然的屏障。

整个山西地处黄土高原东部,其地形被誉为“左手一指太行山,右手一指是吕梁”,山西境内有一系列天然的群山环抱的汾河谷地,外围是高耸的吕梁山脉与太行山脉,再外一圈是波涛汹涌的黄河,在过去的岁月里,山西这样的地方,的确是十足的易守难攻。

山西之地乃是天然的地理因素所造就的文化圈,其西边以黄河与陕西相隔,东部以太行山与河南河北分隔,地理决定了山西的边界,而在这个地域之内,很难出现区域化的撕裂,就算是被人为分割,也很难持久,终究还是会形成一个完整的地域单元。

表里山河,来源于山西地区的独特地貌,而正是因为山西的表里山河的特色,使得山西成为中国历史上一个非常独特的存在几近三千年的岁月之中,山西地区的基本轮廓都没有什么变化,这在诸省区之中是只此一份的。

山西为什么叫表里河山?

“表里山河”最早就是用来指的山西省,后来才被用来泛指那些地势险要的地区。我们知道,山西在春秋时期大体上属于晋国管辖,所有其古称才叫做“晋”。那么,为什么会有人称山西为“表里山河”呢?

其实,这个说法最早出自于《左传》。根据《左传》记载,晋国在春秋时期曾与楚国交战。晋人自豪地说我们內有大山(太行山)纵横,外有黄河作为屏障。即使我们打不过楚人,败退回来,也能依托“表里山河”来防守,这就是表里山河的最早的出处。

所谓的“表里山河”,其中的“表”是外面的意思,“里”就是内部的意思。“表里山河”就是形容当时的晋国(山西)外有黄河,内有太行,地势险要。因此,山西被称为“表里山河”的原因就是因为其地理位置易守难攻,所以在历史上留下了浓墨重彩的一笔。

我们知道,山西的东部有太行山作为屏障,西面和南面被黄河环绕,北边是长城拱卫。此外,山西腹地还有吕梁山、中条山、汾水、漳水纵横交错。外有天险作为屏障,内有碧水盆地良田,完全可以做到自给自足。在冷兵器时代里,这样的地势是十分难以进攻的。

因此,后世常用“表里山河”或“山河表里”来形容易守难攻的地方,这就是指山西以外的地区了。例如元代作曲家张养浩就在《潼关怀古》里写道道“峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。”其实就是用这个典故,来形容潼关的坚固。

山西为什么叫表里河山?

准确地讲是“表里山河”而不是“表里河山”。这是从晋国当时所处的地缘结构而产生的成语,后来才衍生为专指山西的地貌特征,表即外、里即内,即外山内河,或称两山夹一川。

故事发生在春秋中期的前632年,上位不久的晋文公拉开架势与楚国展开春秋争霸首战一一城濮之战,起先晋文公尚有些犹豫,子犯曰:“战也。战而捷,必得诸侯。若其不捷,表里山河,必无害也。”意思是打罢,胜了天下诸侯归顺,即使败了,晋国外山内河,易守难攻,你还怕什么。果然一战而胜,还退避三舍,创造古代诱敌深入、两翼包抄的精典战例。

但是我们必须明白,表里山河最初指的是春秋时期的晋国,而不是现在的山西,晋国从最初封地“河汾之东方百里”,到晋献公时期的“并国十七、服国三十八”,大致范围包括“西有河西,与秦接境,北边翟,东至河内”,也就是山西境内临汾和运城两块盆地是晋国春秋中期的实控版图,也就是古河东之地,晋国拥有山西全境是文公之后历经五代君侯大肆扩张的结果。巅峰时期包河南、河北的一部分。

其实晋国的发迹地这两块盆地就是现在山西的缩影,三面环山、一面朝河,除了汾河注入黄河的那一角被黄河绕着,其余三面都被大山裹着。周王室选择这块地方封给他的本家是动了脑子的。

山西境内一共有六个主要盆地,由北至南分别是大同盆地——忻定盆地——太原盆地——临汾盆地——运城盆地。另外加上东南角的“长治盆地”。除北部的两个盆地属桑干河流域外,其余被称为汾河谷地,这一串珍珠似的盆地被太行、吕梁两大山糸裹挟着纵贯南北,而山西的省界几乎都是大山大河划定,所以近代人们才用两千多年前古人描述晋国“表里山河”来形容现在山西的地貌特征。

山西为什么叫表里河山?

这里是熊二读史,一起来读山西历史。(本文约600字,阅读需时2分)

“表里山河”这个词诞生于两千六百多年前的春秋时期。

当时南边的楚国向北入侵,晋国作为北方的大国,领导齐、秦、宋等诸侯国和楚国对峙。

因为晋文公前夜做了个不好的梦,所以就有些犹豫不定,这时候晋国重臣狐偃就来劝说晋文公重耳。

道:“战也。战而捷,必得诸侯。若其不捷,表里山河,必无害也。”(《左传·僖公二十八年》)大意是:打吧,不要犹豫,如果打了胜仗,就在诸侯中立威了;就算打不赢,咱晋国有山河之险阻,也不至于亡国。

重耳听从了大臣的劝谏,决心出兵,于是在城濮用“退避三舍”之计把楚国打的打败,有效阻止了楚国的北犯。

这是“表里山河”的最早出处。

流传过程中又有“山河表里”“表里河山”等说法,其实都是一个意思。

“表里山河”最早是说明晋国所在的山西之地理位置易守难攻,因此就要从当时的晋、楚以及城濮之战这一阶段的历史形势来具体分析。

一、晋国地理位置分析

从晋国所处的地理位置看,楚国想要北伐晋国,必然需要过黄河,穿过太行中条山。因此“表里山河”的河是指黄河;山就是指晋国南部的地理屏障太行、中条诸山。

二、晋都城地理位置分析

晋文公时晋国都城为绛,亦曰“翼”,为什么叫“翼”呢,就是因为此地处于中条、太岳两山之间,两山像翅膀一样守卫这晋国都城,因此叫“翼”。绛之东便为沁水。从都城的小环境来看,依然属于山河相隔,也可以说是“表里山河”。

后“表里山河”的说法被世代沿袭,就成为山西地理地形特征的专属词。

更多历史类原创内容,欢迎右上角关注@熊二读史。

山西为什么叫表里河山?

山西,在当下,很多人对这个省份的第一印象是“煤老板”,但是在中国历史上,是晋商的发源地,并且,因为山西的特殊地理位置,山西又被叫做“表里河山”。

对于中国历史来说,山西扮演着极为重要的角色,多次改朝换代,都和山西息息相关,并且,一定因素上,也和“表里山河”的地理性关系很大。

表里河山的背景将山西称之为表里山河,始于春秋时代。

西周周成王在位时期,曾把弟弟唐叔虞封到山西,唐叔虞成为诸侯国晋国的始祖。西周末年,晋国逐渐崛起,成为一方大国。

西周周幽王因犬戎之乱被杀以后,后继的东周天子无力维持西周时代的秩序,最终,导致春秋时代出现天子、霸主并存的两套体系——名义上天子依旧是诸侯共主,但实际上霸主来负责秩序维持工作。天子世袭罔替,而霸主,则由实力来决定。

霸主的出现,对于华夏文明的延续起到了保障作用——比如齐桓公时代,北方戎族南下,很多小的诸侯国面临亡国危机,是齐桓公以霸主身份,整合诸侯力量,将戎族阻挡了回去——齐桓公在位期间,齐国大政实际上有管仲处理。儒家的亚圣孟子曾多次表达对齐桓公和管仲的不满,认为他们的出现是对周礼的破坏,但是,孔子却认为:如果没有管仲,自己可能会沦为胡人统治。

晋国成为霸主是在晋文公时代。晋文公时代,觊觎中原事务的力量,主要有两股:一个是秦国。一个是楚国。

秦国和楚国虽然名义上都是周天子的诸侯,但是在华夏诸侯眼里,秦人和楚人却都是蛮夷。秦国虽然受到歧视,但名分上还表示自己是天子的诸侯,而楚国则很不客气的表示:我就是蛮夷。甚至楚国君主还公然以王自居,来表示自己和周天子地位相同。

秦国想要东进,插手中原事务,楚国则希望北上插手中原事务。

晋文公时代,秦穆公多次东征,都被晋国挡住,最终迫于现实,秦穆公转而称霸西戎,并且获得周天子的认可。

而楚国则不同。楚国实力之强大,让晋文公对于能否战胜楚国并无任何把握。因此,晋文公的大臣狐偃则劝告晋文公:晋国和楚国之间战争已经在所难免。这一战,如果晋国胜了,晋国的霸主地位就可以奠定,诸侯会来依附,但如果败了,晋国可以依靠“表里山河”自保。

所谓“表里山河”,指的是晋国(山西)外有太行山,内有黄河,山河险要,足以保障自己。

“表里山河”对历史影响由于山西的特殊地理性,唐朝起家,以及五代十国时期,河东军阀不断推翻中原朝廷,都和占据山西,利用其地理优势有关。北宋初年,北宋灭亡北汉以后,宋太宗吸取前朝经验,担心有人继续割据太原自立不利于北宋统治,于是命人毁太原。最终,导致靖康之变期间,金兵得以轻易攻破太原,而后长驱直入灭亡北宋。

山西为什么叫表里河山?

看到"表里山河"不禁让我想到了,张养浩的《山坡羊·潼关怀古》,峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。

潼关地处陕西,内有华山四面环绕,外有黄河波涛汹涌,不过说到山西,更多的人想到的或许是"三晋"这个别称,然而"表里山河"也是山西的一个雅称,更多的是对山西地理位置的一个概括,山高河长,易守难攻,春秋时期儒家经典《左传》里子犯曰:战也。战而捷,必得诸侯。若其不捷,表里山河,必无害也。说的就是山西这种特殊的地理环境。

山西省,西、南两边紧靠黄河,东边是太行山,北边为大漠戈壁滩,这样的地理位置可称的上"顽固"二字,可以说"表里山河"这个词山西省当之无愧。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。