为什么朝鲜一直都不能被中原政权统治?

半岛如同鸡肋,食之无味,弃之可惜,两千多年岁月之中,半岛虽然深受中原王朝的影响,并且长期作为藩臣,但整体上极少真正纳入中原的直接辖制之内。晚清时期,袁世凯曾提议在半岛设省,并入中国,但也并未成功。

第一,也曾短期被中原王朝直辖过半岛目前最早的明文历史记载,是先秦时期的箕子朝鲜,商朝灭亡后,殷商贵族箕子不愿臣服周王室,而率领商朝遗民远走半岛,建立了半岛地区最初的王权,并将中土文明传入当地。此后,半岛北部出现了卫满朝鲜,取代了箕子王权。

汉武帝时期,卫氏朝鲜被武帝攻灭,汉朝直接在半岛北方设立真番、乐浪、玄菟与临屯四郡,合称“汉四郡”,此后直到高句丽真正兴起之前,半岛北方都受制于中原王权。

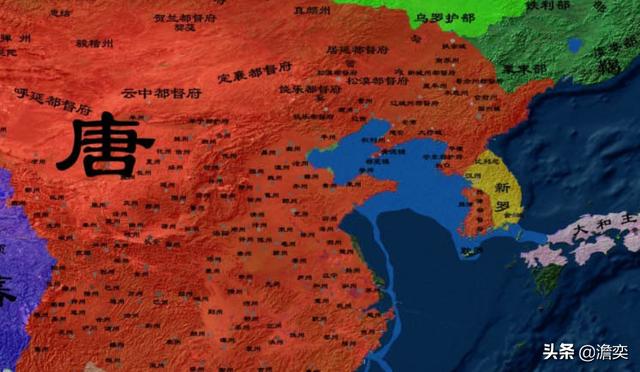

唐朝高宗时代,困扰隋唐数代帝王的高句丽终于被灭,而当时的唐朝还顺带把半岛上的百济王国给灭了,除了新罗之外,整个半岛其他地区全都处于唐王朝的直接辖制之下,设有熊津都督府等,隶属于当时的唐朝安东都护府。只不过这样的状态并未持续很久,而后因为新罗反叛,当时的唐朝忙着应付吐蕃无暇顾及,撤出了半岛南部。

而中原最后一次直接管理半岛是在元朝,蒙古高丽战争之后,在半岛设立“征东行省”,不同于内地的是,征东行省依旧保留了高丽的国号,而高丽王室也作为名义上的行省主宰。

可以说,古代的半岛也不完全是从未纳入过中原的直接统治之下,只不过时间比较短而且影响力也比较小,所以并不引人注意。不过有一点,那就是半岛北部尤其是大同江北,长期都直属于中原,直到明朝时期,中原王朝才彻底离开半岛范围。

第二,贫瘠荒蛮,没有足够经济价值古代的中原积累土地的速度通常都比较慢,主动大规模对外开拓的情况也比较少,而且瞄准的通常都是有农业价值的土地,在这种情况下,半岛对中原来说,并没有什么价值。

半岛维度比较高,气候上比较寒冷,而且整个半岛大多数地方都是山地,农田非常少。在农耕文明时代,半岛地区并没有什么开发的价值,所以古代的半岛相当贫困,高丽王朝时代,高丽向元朝进献的贡品除了品质很差的丝绸之外,就是青瓷与美女,还有皮毛、人参之类的土特产,大多都没什么经济利益。

进入李朝时代之后,半岛与中原之间进行朝贡贸易,然而当时的半岛输出的依旧是各种土特产、铜矿之类,而李朝需要从中原购买大量的粮食、金属制品、茶叶、丝绸等手工艺品。

很显然,对于古代的中原来说,半岛这块荒蛮之地并没有足够的吸引力,并不值得去废什么心思,与其开拓半岛,倒还不如去开发当时人烟稀少的南方。

第三,华夷之别,看不上眼从先秦时代开始,古代的中原就将天下分成了好几重部分,而华夏之外,有南蛮、东夷、北狄与西戎,都是与蛮夷,农耕时代,中原腹地的人都认为自己所在的地方是天底下最好的地方,必然是瞧不上其他的蛮荒之地的,而半岛也在蛮荒的范围之内。

虽然半岛接受中原文明很早,汉化程度也非常高,甚至自称是“小中华”,但是对于中原王朝来说,其依旧是藩臣,并非华夏。

再者,半岛虽然大多数时候没有纳入中原王朝的统治,但是上千年岁月中,半岛的王权都长期臣服于中原,称臣纳贡,古代的中原王朝对于边远地区采取的都是羁縻之制,换句话说只要你听话,认我做老大,那我也罩着你,并且保留你的自由。

无论是曾经的新罗,还是后来的高丽、朝鲜等,都与中原王朝之间有紧密的宗藩关系,在朝鲜王朝时代,几乎照搬照抄了明朝的规制与文化,国王、王妃、世子的继承与册封全都需要中原派人册封承认,这样的情况下,中原也没必要再进一步。

第四,易守难攻之地,难以持久朝鲜半岛整体呈现长条形,从西北向东南,三面环海,与大陆相接的地方是长白山与鸭绿江、图们江,在古代交通条件并不是很好的状态下,半岛其实处于一种相对比较偏僻而且封闭的状态,从中原到达半岛,相当费劲。

而这样的地理条件,就注定半岛是个易守难攻之地,无论是当年的唐朝大军,还是蒙古与满洲的铁骑,直接攻入半岛都不太费劲,几乎都是长驱直入势如破竹,然而,外来的力量,想要真正守住半岛却非常困难。

半岛面积虽然不大,但是中间全都是山区,使得东南西三边的沿海地区都相对孤立,而且这样的地形非常容易打游击,外来的力量再强大,一时之间攻下很简单,可时间一长,这里就成为了虚耗过甚的地方,非常不划算。

对于这么一块,得到了没什么好处,反而可能还要赔本的地方,中原王朝自然是没什么兴趣将其纳入自家地盘的,再者,半岛之上历代都对中原王朝恭顺勤谨,恪守为臣之礼,既然如此,中原也没有必要将一块异族之地收进来。

为什么朝鲜一直都不能被中原政权统治?

简单来说,弱者没资格,强者没意愿。

中原政权想要占领朝鲜,有两条路,一条是从山东出海,直接在朝鲜半岛登录;另一条是沿着海岸绕过去,经河北、辽东,从陆路进入朝鲜半岛北部。

就古代那个航海条件,想从海路进攻朝鲜半岛,恐怕得等到明朝,元朝时进攻日本还经常翻船呢。

单单陆路这一个条件,就可以刷掉历史上大多数政权。分裂时期全都可以排除,内部还没统一的情况下,压根不会有人去想着对外扩张,除非外患闹腾地太严重了。

那么就只剩下秦、西汉、新、东汉、西晋、隋、唐、元、明、清这几个统一政权,但他们大多多朝鲜缺乏兴趣,原因有二,一是没太多收益,二是有一定难度。

秦朝太短,六国都没稳住就急着南收百越、北击匈奴了,一时间漏了朝鲜半岛北部的箕子朝鲜和南部的三韩,也没机会想起来了。

到了汉武帝时期,箕子朝鲜已经变成了卫满朝鲜,汉武帝派使者想加强与卫满朝鲜的宗藩关系,但日渐强大的卫满朝鲜并不安于做汉朝的藩属,于是双方反目,汉武帝发兵攻灭卫满朝鲜,将其国土划为汉四郡。不过对于三韩,汉武帝缺乏兴趣,并未攻略。

汉四郡远离长安,汉朝的掌控并不强,历经西汉、新朝和东汉,汉四郡其实不断被异族政权蚕食。汉朝灭亡后,除西晋短暂统一外,中原陷入近四百年的战乱,别说汉四郡顾不上,就是辽东,也落入高句丽的手中。

到隋朝重新统一,高句丽已然是横跨辽东与朝鲜半岛北部的小型强国,对隋朝的东北边防构成了巨大威胁。隋炀帝三征高句丽目的没问题,可操作很有问题,导致结果很悲催,隋朝不仅没有拿下高句丽,还把自己搞成半残,乃至一命呜呼。

出于同样的目的,唐初也对高句丽展开了征伐,历经唐太宗和唐高宗两代人的努力,终于将高句丽消灭,中原政权再次统一朝鲜半岛北部,还灭掉了搬到西南部的百济,只是这中间付出的艰辛,比汉武帝攻取卫满朝鲜难上太多了。

与之相反的是,唐朝的控制力衰退地更快,朝鲜半岛东南部的新罗趁机拿下唐朝领地,首次统一了朝鲜半岛,并向唐朝称藩。唐朝顺水推舟,将安东都护府迁到辽东,默许了新罗的扩张。

安史之乱后,唐朝中央的力量很难穿过河北,无心也无力征伐朝鲜半岛。唐朝灭亡后,下一个大一统王朝是元朝。

元朝时期朝鲜半岛的地位是很特殊的,当时半岛由高丽王朝占据,元朝将高丽的国土设置为征东行省,但行省的长官由高丽国王兼任,实际上是由高丽自治。

元朝末年,来自中原的红巾起义军还曾杀入高丽,很是让高丽国王头疼。元朝灭亡后,高丽国王紧抱北元大腿,不愿臣服于明朝,还想与明朝开战,结果派出去的大军转头杀回了王城,大将李成桂建立朝鲜王朝,取高丽而代之。

朝鲜对明朝是百依百顺,明朝的重心又长期放在北边的蒙古上面,自然无心攻取朝鲜。明末日本入侵朝鲜,明朝还出兵援救,如果想要占领,这时候是最好的机会,但明廷并不想杀狗。

清朝的意愿跟明朝一样,虽然清朝早期(未入关时)为把朝鲜拉离明朝怀抱两度进攻朝鲜,但其目的只是为了断明朝臂膀,与明朝的繁盛相比,朝鲜那苦寒山地实在不值一提。

到了清末,吞并朝鲜倒是曾经出现在清朝君臣的议论中,可以此时清朝的国力,纯粹是有心无力。

综合来说,中原政权没有长期统治朝鲜,跟他们的重心长期不在此有关,这些政权要么关注西边,要么关注南边,只要朝鲜不搞事,他们并不想付出巨大代价去占领之。

为什么朝鲜一直都不能被中原政权统治?

朝鲜半岛历史上最早建立的国家,是商朝后裔箕子建立的“箕子朝鲜”。

这个古政权灭亡后,紧跟着的国家是由燕国人卫满建立的“卫满朝鲜”。

当然,韩国人不承认有箕子朝鲜的存在,为了加强民族荣誉感,韩国人杜撰了一个子虚乌有的“檀君朝鲜”。

但这个“檀君”是神话人物,既无考古,也没信史依据。所以不管韩国人怎么说,朝鲜半岛最早的国家,肯定是由中原人建立的。

时间来到西汉。公元前107年,汉武帝发兵五万,灭了卫满朝鲜,并在朝鲜半岛上设立了乐浪、临屯、玄菟和真番四郡,历史上称其为“汉四郡”。

当时,四郡之下设有很多县,郡县长官由汉朝中央派遣的中原人担任。

所以很显然,“汉四郡”的设置,说明中原王朝已经将朝鲜半岛北部地区纳入了中原统治范围内。其统治形式与中原其它郡县无异。

而且值得一提的是,西汉在朝鲜半岛北部设置四郡之后,其对半岛南部也没有停止扩张的步伐。如果西汉不是过早的灭亡,整个朝鲜半岛可能都会被纳入西汉的统治范围内。

不过随着西汉的灭亡,东汉的建立,中原王朝在朝鲜半岛的扩张就这么戛然而止了。

公元36年,光武帝刘秀统一全国。由于他是以郡国起兵造反,并且在征战过程中也遭遇了不少以郡国兵为基础的敌对力量。所以刘秀统一全国后,他就把原来的地方兵役制度给改了。

西汉时代,是全民兵役制度。地方郡国长官每年都要组织本地符合条件的青壮年进行集体军事训练。尤其是在边境地区,直接就是军管制度。当时每一个郡国单拧出来,都有极强的军事实力。比如李广在上谷郡担任太守期间,不靠中央倾斜资源,仅靠当地的军事力量就足以跟匈奴打得有来有去。汉朝在朝鲜半岛的四郡也是如此,单拧任何一个郡出来都可以吊打半岛南部土著。这种军事威胁力在后来的朝代是不可想象的。(当时半岛南部土著部落文化落后,也是他们被汉朝吊打的原因之一)

而到了东汉,就不同了。刘秀继位后,由于他怕地方造反,就把地方的兵役体系(也就是全民皆兵体系)废弃了。这一废弃,地方对中央的威胁倒是没了,但地方对外族的军事压制同时也没了。所以我们可以看到,东汉时代的边防体系相比于西汉,完全可以用形同虚设四个字来形容。

比如东汉末年,凉州造反,地方军被打得屁滚尿流。直到皇甫嵩、孙坚、董卓率中央军紧急驰援后,局面才有缓解。可等中央军一撤,叛军又打得地方军屁滚尿流,就连凉州刺史都被叛军杀了。

东汉在朝鲜半岛的统治也同样如此,面对高句丽和半岛土著的蚕食,地方郡国官员一点办法也没有。因而相比于西汉,东汉在朝鲜半岛的统治范围可谓是大幅度缩水。别说吞并半岛南部了,就连在半岛北部的统治都无法维持。

时间来到三国时代。由于当时混战不止,再加上边患严重。所以魏汉吴三国,都不约而同的恢复了西汉时期的军事动员体系。当时全国登记造册的人口才七八百万人,而军队就有七八十万。这实际上就是全民皆兵了。

至于全民皆兵的结果,那就是地方郡国的军事实力大增。

仰赖于这个基础,在曹魏中期,经过魏将毌丘俭对高句丽两次灭国后,中原王朝又大致恢复了在朝鲜半岛北部的统治。其它地区也基本是如此。当时没什么大的外患,因为外患都被三国各自打服了。

不过由于此前司马懿灭了公孙氏,使得东北亚原有的军事平衡遭到破坏(辽东原有的汉人士族遭到屠杀,以致土地空虚)。再加上西晋统一全国后,晋武帝担心地方叛乱,把地方兵役体系和州郡兵也一律裁撤了。导致地方武备虚设。(军队裁撤后,地方州郡治安交由“武吏”负责。“武吏”就相当于现在的警察)

于是我们就可以看到,西晋实际上又恢复了东汉时期的原样。等到西晋中央朝廷和中央军一起完犊子后,别说朝鲜半岛了,整个中原北方都是大崩盘。

时间再来到隋朝。隋文帝统一全国后,开始把注意力聚焦到朝鲜半岛。因为当时的朝鲜半岛趁着中原无暇东顾,竟然出现了高句丽这种小强政权——全国人口约三百万,军队约三十万。而且还是以农耕经济为主的中央集权国家。颇有“小中华”的意味。

中原政权一贯是“学我者生,似我者惩,代我者死”。不怕野蛮民族,就怕的就是一个类似中华的政权出现。以取代自己。

高句丽背着中央王朝另立“中央”,这显然触犯到了中原王朝的底线。所以隋文帝、隋炀帝、唐太宗、唐高宗四代,都不遗余力对高句丽进行了军事打压。

不过打击的效果非常不好,当半岛政权也进化为封建国家后,这就再也不是中原王朝仅靠几万精兵就能消灭的了。所以隋朝四次远征高句丽,唐太宗二征高句丽,都没能像汉魏平定朝鲜半岛一样,一战即胜。

最后,唐高宗是联合半岛南部的新罗国,再加上趁高句丽内乱之际出兵,这才灭了高句丽和百济。

这也可以看得出来,经过几百年发展,割据朝鲜半岛的政权已是鸟枪换炮,仅靠中原王朝的力量已不可能轻而易举的将其毁灭了。

灭了高句丽和百济后,唐朝在朝鲜半岛设立安东都护府,直接统治原高句丽和百济国的旧有领土。

当时,唐朝触碰到了半岛最南端,再往南就是大海,没有扩张空间了。再加上新罗对唐朝文化的敬仰,这让唐朝人逐步接受了在海东有一个臣服于自己的,浸染华风的藩国存在。说文艺一些,就是“我者中的他者”。

所以唐朝在朝鲜半岛恢复管理后,没有进一步打击新罗。

到了武则天时期,契丹人造反独立,导致唐朝在东北的统治力被大幅削弱,唐朝连辽东的控制都出了问题,对朝鲜半岛自然是无力再行开拓。后来随着渤海国的崛起,旧时高句丽号令东北的景象彷佛重演。唐和新罗之间为了遏制渤海国的扩张,还得时常进行深度合作。至于渤海国,为了对抗唐朝,也走了之前高句丽一样的策略,即结好日本。

这四股势力针锋相对,使得东北亚地区的局势呈现一片混乱的景象。

到了唐玄宗时期,唐朝的军事重心西移,无力再在东面部署重兵。于是这时候,唐朝安东都护府治所就被迫由平壤内迁至辽宁的朝阳。等到唐军收缩后,新罗就趁机吞并了大同江以南的广大地区。其当时的疆域,约相当于现在朝鲜半岛的五分之三。

至于唐玄宗之后的唐朝是什么情况,大家心知肚明,就不多说了。

后来统一的新罗分裂,最终又被高丽王朝所取代。中国处在五代十国的乱世中,契丹也没有形成帝国形态,大家都无力干涉朝鲜半岛,高丽王趁着这个时候,基本完成了对国内豪族的整合,成为一个封建国家。这个时候,契丹灭不了高丽,中原政权(五代以及北宋)也希望高丽牵制辽国。高丽国趁着这个机会,又向北大肆扩张领土,吞并了平壤地区。这是历史上朝鲜半岛土著政权第一次占领平壤。

金国灭辽后,曾一度打得高丽找不着北。但金太祖无心灭高丽,最终金国和高丽结成了兄弟之邦。高丽国在半岛的统治得到延续。

▼五代十国时期,平壤为高丽国所占

蒙元入主中原后,高丽被灭国,成为元朝的征东行省。虽然行省的长官(丞相)仍由高丽王担任,但如果你把当时的云南视为元朝的一部分,那么高丽显然也应该是元朝的一部分。

明朝建立后,高丽王支持北元,自不量力的与明朝为敌,高丽大将李成桂为避免灭顶之灾,策动兵变推翻高丽王,然后向明朝称臣纳贡。明太祖考虑到朝鲜半岛牵制蒙古的意义,再加上时代确实不同了,明朝欲吞并半岛,成本确实很大。于是他最终同意了半岛称臣纳贡,并赐国号“朝鲜”。朝鲜半岛自此进入了“李氏朝鲜”时代。

清朝建立后的历史不多说了。这里只说两起历史事件。一是明末时,朝鲜欲降清,明朝有意直接吞并朝鲜。二是清末日本崛起,染指朝鲜半岛。清政府为占据主动权,也有意吞并朝鲜半岛。只不过这两次吞并计划最终都因为乱七八糟的原因,没能落实。

从这也可以看出。明清两代对朝鲜半岛的内心OS是:那地太穷,没必要吞并。但真要威胁到了中原王朝的安危,也会考虑吞并。

总的来说。中原王朝并非“一直”不能统治朝鲜半岛。在西汉、曹魏、西晋、唐朝的一段时间里,朝鲜半岛的北部都由中原王朝直接统治。朝鲜现在的首都平壤,其实是在五代十国时期才被半岛土著占领。可以说,中原政权在相当长的一段时间里,在朝鲜半岛都有领土存在。(越南北部也一样)

只不过,占领朝鲜半岛的门槛很高,因为从中原到朝鲜半岛,不走海路,那就必须要经过漠北草原民族和东北渔猎民族地盘。而中原王朝很多时候都无法压制这些民族,因此中原王朝吞并朝鲜半岛,在很多时候都是无从谈起。只有当中原王朝彻底碾压少数民族的时候,把朝鲜拿下才是顺便的事情。这种情况,只出现在前面提到的西汉鼎盛时期和蒙元时期。

至于金、明、清三朝为什么不吞并朝鲜,这主要跟朝鲜的经济价值有关。那地太穷,无论是中原、草原、西域,无论是种田、放羊还是经商,显然都比四面围着大海,且多山的朝鲜半岛要有经济价值。

对于金、明、清的统治者而言(其实也应该包括元朝),只要朝鲜听话,中原王朝是不会理会它的。甚至有的时候,根本不会感觉到它非存在。除非是中原王朝进入末期,朝鲜不听话了,中原王朝才会有意吞并,以避免后续麻烦事发生。

为什么朝鲜一直都不能被中原政权统治?

坦率地讲从文化上,中国和朝鲜就是一个国家。朝鲜文化就是华夏文化,其主干完完全全是中国先秦时期原汁原味的文明。据考古和现代基因分子学的科学测定,朝鲜半岛的现住民七成以上还是古汉人的后裔,只不过,出于国家的脸面,不愿承认罢了。

商箕子像

公元前1122年商纣王叔父箕子在周武王伐纣后,带着商代的文明(文化礼仪制度),率领5000多殷商遗民东迁至朝鲜半岛,在众人的拥戴下,建立箕子侯国。史称箕子朝鲜。公元前194年,燕王卫绾部将卫满率领1000多名士卒奔向箕子朝鲜,不久推翻箕子政权,建立卫氏朝鲜。西汉武帝雄才大略,彻底内附朝鲜,与汉地同一模式,设置四郡实施君权垂直统治。朝鲜在公元前后大约1500年历史完全是华夏文明的历史。

其实,华夏文化己经融入到了朝鲜民族的血液里。他们的国旗丶他们过的春节、元宵节、端午节、中秋节,他们曾经使用千年的文字,尊孔崇儒的风气,服饰,建筑丶医学等诸多方面,这是有形的;无形的,他们的思想、宗教丶文学丶艺术丶等。华夏文明就是朝鲜精神标识。

朝鲜人对华夏文化应当说谈不上认同不认同。如果说以认同为视角来看朝鲜人的现实心态,则完全是另一码事。不妨说一下。这牵涉到一个国家的自尊,公开承认自己是华夏文明就等于承认自己不愿意接受的千年的既成史实。试想,两个文人。写出完全相同的一篇文章,无疑是告诉众人其中一篇是剽窃来的。因此,同样是主权国家,朝鲜(韩国)出于所谓的民族自尊,在文化上寻求独特性丶鲜明性似乎合情入理。但是除了废除汉字外,犄角旮旯找了若干年,也没有找到属于本民族所独有的东西来。到最后,竞干出了把"中秋节"等属于中国传统的非物质文明拿去申遗的不入眼的事情,极大地伤害了中国人民的民族自尊。

那么,问题来了,既然如此,古代中原王朝为什么不收归己有,实行辖内统治?

首先,五胡乱华后,朝鲜脱离了中原汉族统治,逐渐坐大,并强势对峙中原王朝,隋炀帝时期,高丽(朝鲜)竞以华夏正朔称帝,这是任何一位汉族皇帝所不能容忍的,之后,隋炀帝三征,均以失败告终,直到唐高宗时才把高丽拿下,设置了安东都护府。此后,与中原王朝时分时合,但一直藕断丝连,直到明,才以一个附属国家的面貌立世,无论是李成桂向明太祖称臣还是万历皇帝解救朝鲜于水火,都在客观上促进了华夏文化在朝鲜半岛的再度传播。

其次,朝鲜远离中原王朝,半岛中间全都是山区,使得东南西三边的沿海地区都相对孤立,而且这样的地形非常适合打游击,所以隋唐费了好多年的劲才打下来。

要说中原王朝自明代后举国之力收复朝鲜,并不是做不到,所以不去做,主要考虑的是战争成本与经济大帐,显然是划不来。再者,朝鲜半岛统治阶级对华夏毕恭毕敬,恪守为臣之礼。这在中原皇帝眼里其实跟国内一个省无异,只不过换个称谓而己。

为什么朝鲜一直都不能被中原政权统治?

中原王朝要染指西域,就得打通河西走廊,打不通河西走廊,西域想也别想。同理,中原王朝要染指朝鲜,就得打通辽西走廊,打不通辽西走廊,东北想也别想,更别说朝鲜了。

中原王朝的支柱力量,主要是关中和中原。但,即便是这两个区域也有主次。商朝的支柱力量在河南、周朝的支柱力量在陕西。先秦时代,算是得关中者得天下,以关中制中原。

然而,关中怎么才能制中原呢?

以关中为支柱,以崤函通道为桥梁,以中原为辐射。这就是周朝人的统治模式。所谓崤函通道,主要是连接山西和黄河的崤函古道。

自新安以西,历渑池、硖石、陕州、灵宝、阌乡而至潼关,凡四百八十里。

到了秦汉,中原已经从河南膨胀到了河北、山西、山东和荆楚。这个区域就实在太大了,关中的人力、物力根本就制不住。所以,秦始皇和刘邦的模式,都是以关中形胜携巴蜀财富,继续这个统治辐射。

但是,到了东汉,这个模式可以打下江山却制不住天下。原因还是中原在膨胀。于是,索性直接迁往中原、定都洛阳,就有了以中原为支柱的帝国王朝。

那么,桥梁在哪里呢?有两个桥梁,一个是河西走廊、一个是辽西走廊。以这两个走廊为桥梁,向西控制西域、以西域为辐射;向东控制汉四郡,以东北和朝鲜为辐射。

草原呢?草原被打服了。中原和草原的,这两个区域的体量太大、战线太长,所以要么中原把草原打服、要么草原把中原打服,彻底地零和博弈。

西魏、北周以及隋唐,再次成就了一个关中时代,主要是在关中这个地方搞成了胡汉融合的试验田,制度优势成就了关中再辉煌。

因为长安位置地接河西,而河西又与草原力量密切相关,所以中原王朝的主要力量集中在河西走廊方面。至于辽西走廊以及东北和朝鲜,因为搞不定契丹人,所以始终扩张不过去。

天宝年间,大唐缘边十节度使,虽然范阳节度使力量最强,但河西走廊一带就有河西节度使、陇右节度使、河东节度使以及西域节度使。这些节度使的力量加在一起就比范阳大多了。可以判断,帝国重心还是在西边,因为首都在长安。

历经唐末和五代十国,到了北宋,基本上就失去了两大走廊,即河西走廊和辽西走廊。所以,宋朝难以称之为帝国,统治区域基本上全是支柱而无辐射,所以宋朝可以很富但不具备帝国的影响力。

契丹的大辽和女真的大金,可以把统治区域辐射到朝鲜。但这两个家伙首先是关心草原,因为得先成为草原霸主,然后就得是中原。至于朝鲜也就那么回事了。

到了明朝,东北的女真人成了大患,后来就直接退出辽西走廊、守在山海关不动了。所以,也就没工夫在往朝鲜拓展了。

因此,朝鲜未能成为中原王朝的统治区域,跟中原王朝的扩张瓶颈有关系。无论中原征服草原还是草原征服中原,一定要控制河西走廊,然后以西域为统治辐射。但是,打通辽西走廊,首先面对的不是朝鲜而是东胡系,如鲜卑、契丹、女真这些人。而这些人的力量也很强强。中原王朝不仅打不动,而且往往是草原和中原打累了,东胡系开始崛起。于是,即便控制了辽西走廊,统治辐射也就只能限定在东北,而很难再有力量继续东扩。

为什么朝鲜一直都不能被中原政权统治?

朝鲜半岛土地贫瘠,距离核心中原地区路途遥远,管理的成本高,统治者没油水可捞,再加上半岛的统治者听话,一直依附于中原王朝,所以就懒得去征服了。

首先从文化上来看,这里不是中原文明的核心区。就算是汉武帝后期,也只是统治了半岛北部而已。想要统治这样一个蛮荒之地,需要持续的消化影响,一旦统治中途断绝,让当地滋生了本土文化,再想统治就很麻烦了。

西晋之后大部分时期,朝鲜半岛就没有被中原王朝统治过了。到了明朝,朝鲜半岛彻底依附于大明,成了大明的卫星国,文化上其实已经被中原文明征服了,这时候大明的统治者也就懒得再去征服这么个偏远的地方了。

其次是经济上,朝鲜半岛土地贫瘠,尤其是南朝鲜半岛更加是有很多无法耕种的山地。在农耕文明时代,统治者感兴趣的是大量可以耕种的土地,很显然朝鲜半岛不是,这里没有太大的油水可捞。

统治这样的地方,不仅收不到什么税,而且还要倒赔钱,这样的买卖不划算。当初朱元璋把陈友谅的儿子发配到这里来,就是看中这里是落后地区,陈理翻不起什么大浪,不然朱元璋也不敢这么对政敌。

最后是军事上,大多数时候,中原王朝面临的威胁都来自于北方的游牧民族,统治者的主要任务也是防范游牧民族南下,自从高句丽被灭以后,就没有任何半岛政权可以在军事上威胁中原王朝。

朝鲜半岛的军事意义是作为前哨站,防范日本作乱,作为中日之间的缓冲地带,能够控制他不倒向日本就行了。历史上大部分时期,日本都很羸弱,朝鲜也很听话,这个军事缓冲区,让他自己维持就行。

综上可知,古代的朝鲜半岛对农耕文明的中原政权来说,确实比较鸡肋。与其花大力气征服这么个偏远的地方,每年倒贴钱养他,还不如让他自己过,做我们的属国就行。朝鲜统治者也清楚这一点,所以很识时务,随着中原王朝轮替,他也及时的臣服新统治者,就这么相安无事的过了几千年。内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。