秦国到底有多强?战国时为何六国联合都打不过一个秦国?

秦国能够横扫六合一统天下,不仅仅单纯因为秦国国力的强大,更因为秦国战略得当。山东六国虽然都不是省油的灯,可所谓“三个和尚没水吃”,而相似于“鲶鱼效应”,与小富即安的六国相比,秦国始终保持着强烈的征伐天下之心。

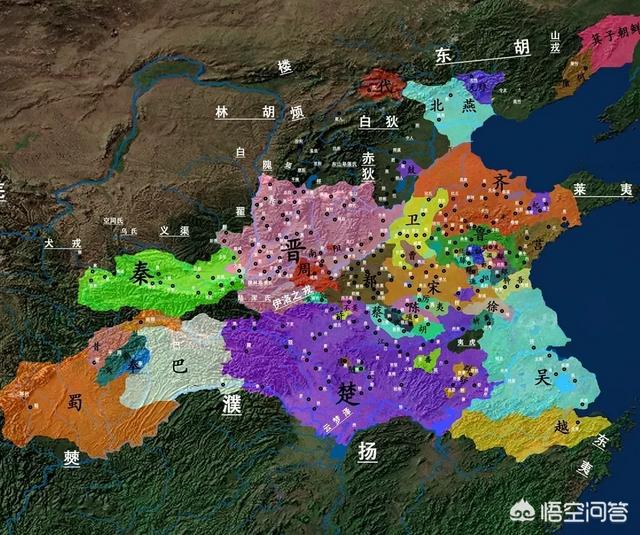

最初的秦国,的确是战国七雄中自然条件最差的一个——秦国立国艰辛,占据的仅仅是荒废许久的周朝宗室旧地,东部是国力强盛的晋国,南部是列国中最大的楚国,西北是野蛮凶悍的戎狄,秦国国小民穷,环境恶劣。

经过历代秦国君王先人数百年的浴血奋战与后来的商鞅变法,秦国国力迅速强大起来。进入到战国后期,天下局势已经发生了翻天覆地的变化。

战国后期的秦国到底有多强大呢?虽然国土仍旧比不上楚国,但秦国当时拥有天下最著名的两大粮仓——关中平原与巴蜀平原;向来被称作“虎狼之师”的秦国,灭楚之战时,秦国发动的军队超过60万,加上当时秦国内部的驻守等,秦国雄兵带甲百万。

而秦国的国力,在夺取楚国大片国土、联合五国灭亡齐国之后,进一步增强。秦国夺取了楚国最富有的江夏郡、黔中郡与南阳郡,在长平之战中坑杀了赵国几乎所有的精锐,从此,山东六国再也无力与秦国抗衡,天下诸侯唯秦一家独大。

战国时代,楚国、赵国、齐国都曾经拥有与秦国抗衡甚至问鼎天下的能力,而最终统一六合的是秦国而不是其他六国,绝不仅仅是因为能力的原因。

在夹缝中奋勇争先的秦国,最终得到了天下最富有的土地,拥有了天下最多最强大的精锐兵甲,成为了战国后期最强盛的国家。

秦国到底有多强?战国时为何六国联合都打不过一个秦国?

秦威烈烈,秦德昭昭:日月所照,皆为王土;恩德所至,泽及牛马!我大秦带甲百万,良将千员,名将辈出:击六国如雄鹰搏麻雀,伐匈奴如猛虎入群羊,征百越如大浪淘细沙!武功赫赫,雄冠古今;文治昭襄,垂于后世。秦国到底有多强,且听在下慢慢道来。

一、人口有千万之众

秦孝公之时秦国地广人稀,约五百万人,军队二十万人左右。商鞅变法后,土地得到充分利用,粮食产量大量提高,人口得到快速增长。商鞅除了鼓励本国大量生育外,还大力招募邻国流民入秦,比如从韩、赵、魏、楚四国招募了流民三百万入秦,这也是六国欲除商鞅而后快的一个直接原因。秦惠文王时秦国占据巴蜀二国、吞并义渠国,秦昭襄王晚年修都江堰,成都平原成为天府之国。历年战争秦不断向外扩张,取得三晋、楚国不少城池土地人口,故到秦王嬴政时,秦国人口当有1500~2000万人,占当时人口的一半左右。

二、精兵有百万之众

秦国的军队除了能征善战,吃苦耐劳外,还有一个特点就是数量庞大。秦国以农战强国,故全国百姓除了官吏外,绝大部分都是农民和士兵,商人、读书人(儒生)、游侠(黑社会)、疲民(地痞流氓)、文艺工作者(技艺之人)基本没有。故人口千万的秦国有精兵百万,除了正规野战军外,还有郡县民兵、官府差役等武装力量。秦国灭楚之战能出六十万精兵,这基本上80%以上的秦国野战军了,故嬴政最开始采用了李信的方略,出动了二十万人灭楚。

三、名将辈出

商鞅变法之后,秦国重视人才的引进工作,文官谋臣基本上都是从六国引进的,唯独武将是秦国本地产出。秦孝公之时有名将车英,秦惠文时有名将司马错,秦昭襄王之时有战神白起,秦孝文王、秦庄襄王、秦王政三代则有王氏家族、蒙氏家族两大军旅世家。光有精兵而无名将,那么一定是不能打胜仗的,故秦国也有几次大的军事失败。当整体来说,秦国代有名将,故虽有大败还是最终能战而胜之。

四、综合国力碾压六国

秦国的综合实力是全方面碾压六国的,除了上述的人口、军队、名将等表面实力外,秦国的政治、经济是远远超过六国的。秦国是经历过最彻底变法的国家,因此人民勇于公战,怯于私斗,政治制度好,所以六国之民皆降秦而没有死战。秦国的经济实力十分强大,说白了就是粮多钱多,有成都平原、关中平原、江汉平原几大粮仓作支撑,基本就没有缺过粮。最后秦国是法治国家,六代七君没有出一个昏君,君明臣贤,故秦国的实力得以超常发挥。

秦国到底有多强?战国时为何六国联合都打不过一个秦国?

为什么秦国能在军事上取得压倒性的优势呢?战国七雄都曾有过辉煌的历史,在军事上都有过鼎盛的时代,何以秦国能笑到最后呢?

第一,秦国军事强大的基础:政局稳定,昏君少一个国家军事力量的强大,与这个国家的政治稳定是分不开的。从战国史来看,秦国军事力量的崛起,始于秦献公。在秦献公之前,秦国政局动荡,秦怀公、秦出公均死于政变。从秦献公到秦王嬴政,秦国政局虽有小波澜,总体上是很稳定的,这也给了秦国军事力量的发展提供了必不可少的土壤。不可忽视的一点是,自秦献公始,历代秦国君主都很有作为,没有出现一个昏君,这是很重要的。

相比之下,东方诸侯的政局较乱,昏君较多。譬如魏国,魏惠王与公子魏缓的争位战,差点遭遇灭国之灾;齐湣王与楚怀王都可列入昏君之列;赵武灵王死于政变,遂使赵国军事改革戛然而止。诸如此类,在同期的秦国都没有发生过,而这类事件的发生,往往是一个国家由盛而衰的转折。从这点看,秦国是幸运的。

第二,秦国拥有庞大的兵力在战国中后期,秦国的兵力一直维持在一百万以上,如此雄厚的兵力,放在今天也不可小觑。在诸国中,只有楚国的兵力能与秦国媲美。为了保证兵源的充足,秦国实行征兵制。按照规定,男子二十三岁以后就要服兵役。不过,由于秦国不断对外发动战争,随着战争规模的扩大,征兵的范围也随之扩大。比如在长平之战的最后阶段,为了完成对赵军的合围,“年十五以上悉发”,把参军的年龄从二十三岁降至十五岁。

秦军战斗力之强,勇冠天下。自商鞅变法后,秦国在战场上几乎战无不胜,攻无不克。在为数不多的败仗中,有几次是输给赵国,赵国名将赵奢、李牧都曾打败秦军;还有几次是输给东方合纵盟军,包括孟尝君、信陵君领导的几次合纵运动。真正能与秦国较量的国家,只有赵国。这两个国家都有浓厚的军国主义色彩,只是赵国在战略大决战中损失四十几万军队,遂一蹶不振。

第三,秦国拥有先进的军事制度在秦国历史上,“军功爵制”具有划时代的意义。

军功爵制是一种奖赏制度,以军功定爵禄,确保军队保持旺盛的战斗力。秦国的军功爵共有二十级,分别是:一公士,二上造,三簪袅,四不更,五大夫,六官大夫,七公大夫,八公乘,九五大夫,十左庶长,十一右庶长,十二左更,十三中更,十四右更,十五少上造,十六大上造,十七驷车庶长,十八大庶长,十九关内侯,二十彻侯。

此项制度由商鞅创制,只重军功而不重视门第出身。即便是宗室贵族,未立军功者也不得拥有爵位。这项制度,在秦国得到有力的执行。我们看到秦国历史上著名的宰相,例如商鞅(大良造,当时未设相)、张仪、魏冉、范雎等,都不是纯粹的文臣,他们都曾经带兵出征,没有军功,他们也不得封侯。

军功爵制的好处是显而易见的。

首先,对士兵来说是一种激励手段,只要在战场上奋勇杀敌,国家是不会亏待他们的,还可以一级一级地往上升迁。其次,这也是为国家选拔将领的参考。秦国名将辈出,基本上没有出现断层,因为这些将领都是在实战中脱颖而出的。反观其他国家,任用将领带有很大的局限性。比如楚国,国家重要将领几乎都出自几大家族,讲究的是出身,而非能力,故而虽有百万大军,战斗力却十分低下。再如赵国,长平之战失利的原因,便是赵王把只会“纸上谈兵”的赵括派上场,遭到全军覆灭的命运。这种情况在秦国是不可能出现的,一个没有建立军功的人,怎么可以充当总司令呢?

秦国到底有多强?战国时为何六国联合都打不过一个秦国?

谈不上多强吧,就战死士兵来说,秦国损失最大!秦国在统一六国的前后一百多年时间里累计战死士兵50多万人,赵国战死50万人左右(长平大战战死的45万是包含做后勤的农民役夫,真正士兵大约25万),魏国战死40万左右,楚国战死40万左右,韩国燕国齐国各20万左右。由此可见,秦军战力虽强但猛虎架不住狼多。

除了战死士兵多,秦国大部分时间也是被压缩在关中地区。以公元前248年的秦国版图对比公元前343年的秦国版图,秦国在长达百年的战争中除了吞并了本来就不属于中原战国的巴蜀两地外,只从楚国夺取了楚国的南郡。其他地方都是在做无用功。

秦国之所以能够挺到最后主要是有两个原因,一个是地利好,秦国在变法后总共经历了三次大败,但是都能够做到闭关修炼恢复元气。而相比之下,魏国大败一次(马陵之战),楚国大败一次(蓝田大战),赵国大败一次(长平之战),齐国大败一次(五国伐齐)。这几个国家都是因为大败之后就瞬间衰弱的,因为大败以后国力军力下降,对周围五国的制约力下降,引来了觊觎者,不断陷入与周围国家的领土纷争当中,然后得不到休养生息的机会。由此可见,亡六国者乃六国也!

其次,秦国是有法律的国家,有完整的官员选拔机制。比如秦军当中从来不担心没有大将的问题,因为秦军将领全凭战功升迁,即便是王子当兵也得从基层大头兵当起来,这避免了“空降”的将军也就保证了秦军将领的选拔有制可依;秦国法律还限定秦军不得介入秦国宫廷内斗,这除了保证秦国不会爆发大规模流血战争外还保证了秦国的军事将领不会因陷入宫廷斗争遭到清洗。这注定了秦国比六国更加能撑,只要撑到最后就能赢。

秦国到底有多强?战国时为何六国联合都打不过一个秦国?

第一 地理优势 第二 战国时期各国之间利益关系复杂多样化 第三 秦国有商鞅

秦国到底有多强?战国时为何六国联合都打不过一个秦国?

自商鞅变法大成后,秦已经彻底沦为一个战争机器,国内战斗情绪高涨,战场上的秦兵个个都杀红了眼,山东六国称之为虎狼之师并不是没有道理的。

自魏国跌下神坛后,还有楚齐赵三大骨头较为难啃。鄢郢之战可是说令楚国元气大伤;齐国更被五国攻齐后变得一蹶不振;长平之战更是差点令赵国亡国,要是当时昭襄王听白起之见,赵国将成为第一个被灭的国家。

所谓的六国联合,更是合怀鬼胎,每国都有自己心中的小算盘。再加上六国君庸臣昏,被秦所灭只是时间问题。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。