为何春秋战国后再没出现韩国国号?

战国七雄齐楚燕秦赵魏韩,后世更迭朝代加上地方割据势力,使用战国时代的强国名作为国号相当多,比如前秦、后燕、后赵、南楚、北魏、北齐等等,然而中原从没有哪个政权愿意使用“韩”这个字作为国号,这是为什么呢?

第一,寓意不吉利,没人愿意用秦国横扫六合一统天下,灭掉函谷关东部的山东六国,而当时列国中最弱小的韩国,就第一个做了秦国一统天下的垫脚石。

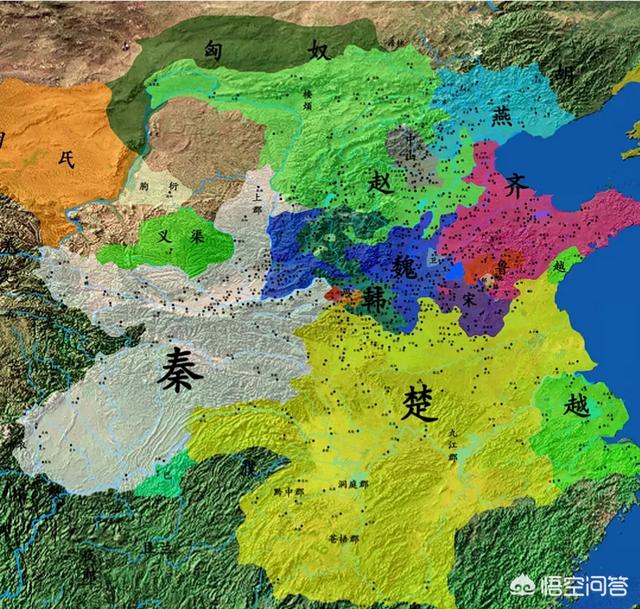

韩国地处中原腹心之地,土地肥沃却又地处战略要冲,虽然古代的韩国被称作“天下劲弩尽出韩国”等,当时韩国制造的弓弩箭矢、刀剑都是最锋利的,然而韩国却始终是个被欺负的货色。周围的魏国、秦国、赵国与楚国,没有一个好惹的,几百年里把韩国欺负的惨兮兮,一直都在苟延残喘。

所以咯,“韩”这个国号也是非常不吉利,哪个开国君主愿意使用一个“成天被欺负”、“迅速灭亡”的小国的名字作为国号呢?

第二,地理位置不容易分封出去古代的韩国地处中原腹心之地,土地肥沃而且地处战略要冲,封建社会,这样的地方是绝对不允许落入地方手中而要一直牢牢掌握在皇权之下的地方。

古代王朝的国号,或者来自封地(汉朝)、或者来自称帝前的封号(隋朝、唐朝)、或者来自吉祥福语(元朝)等等,“韩”这个字压根儿没有任何能够成为国号的理由。

为何春秋战国后再没出现韩国国号?

中国古代以朝代号做国号。一般来说,为显示自己政权的合法性,新朝建立后,都会重新确定新的国号。正所谓“名不正言不顺”,确定国号后,才会名正言顺。

有关“韩”这一国号的确定,这不仅与中国古代朝代国号命名规律有关,而且还与韩国历史上的软弱可欺、名声不好有密切关系。

韩国是中国古代战国七雄之一,但在战国七雄中,韩国与赵国和魏国都不是周天子分封诸侯的必然结果,而是晋国后期“三家分晋”的产物。

晋国本是春秋时期的大国和强国,但春秋后期,随着周王室衰微,宗法制和分封制遭到破坏,晋国诸侯王势力被其下三家卿大夫架空,于是出现了历史上的“三家分晋”。“三家分晋”后,韩国虽然“独立”而成为“战国七雄”之一,但韩国的处境却比较尴尬。

其尴尬表现在尽管韩国诞生而成为“战国七雄”之一了,但韩国地理位置介于秦国、楚国和魏国之间,面积太小,经济薄弱,其势力实在太弱小了。于是,韩国不得已始终委曲求全,追随其他国家,加之战国后期东方六国战略失误等原因,致使韩国第一个被进行商鞅变法后经济和军事势力最强大的虎狼之国秦国所吞并,最终落得个死无葬身之地。

由此可见,韩国因面积狭小、经济薄弱、势力弱小、软弱可欺,名声实在不好听,所以中国古代后世朝代很少使用韩国做国号。

不过比较有意思的是,今天朝鲜半岛却有一个叫韩国的国家(今朝鲜半岛北部地区曾长期是我国古代中原王朝或我国古代少数民族政权之一部分),但韩国这个朝鲜半岛上的国家,与“战国七雄”中的韩国却很相似。

韩国历史上长期是中国的附属国,近代又被日本所吞并,二战结束后虽然获得独立,但其建国依靠美国的帮助,所以到现在依旧是美国的“小弟”,摆脱不了美国的控制。

为何春秋战国后再没出现韩国国号?

看了那么多回答,没有多少人能说到点子上去。

首先要明白四个问题:

1、韩国的“韩”字代表什么意义?

2、为什么其他诸侯国灭亡后,其国号能被继承?

3、诸侯国的国名背后的意义,与后世的国号、封号有什么联系。

4、真的没有封国继承”韩”国号吗?

首先,我们来看第一个问题:韩国的”韩”字代表什么意义?

在《说文解字》中,韩指的是井上的木栏。在《诗》中,韩指的是西周的古国,先被晋国所灭,后来封大夫于这里,大夫韩氏来源于邑名。在《韵会》中,韩指的是韩国被秦灭亡后,其子孙便以国为姓。在《后汉书东夷传》中,韩指的是朝鲜半岛上的三韩部落,也就是今天的韩国。

韩国的诞生来源于晋国的韩家,而韩家又出自于晋国的公室。所以说,韩国的祖先和国君是姬姓韩氏。韩国祖先被封在韩原这个地方,也就是今天的陕西省韩城市,这个分家的氏与封地名息息相关。在春秋战时代,当分家的祖先强大到一定程度时,就会创造新的氏族,其后代渐渐就会以此为姓,比如到了战国末期韩王有个儿子就叫做韩非,成为法家的代表性人物。比如唐代大诗人韩愈,是在韩国灭亡后,以国为姓。

如果把韩国作为一个地名来说,这个范围是漂移不定。春秋时代,韩国祖先在韩原发迹,也就是今天的陕西。春秋末期,韩原子把都城迁到了平阳,也就是今天的临汾。公元前403年,韩国又把都城建在了阳翟,也就是今天河南的禹州市。公元前375年,韩国灭郑,把都城迁到了新郑,也就是今天河南的郑州市。韩国先后迁移了四次,而且跨度都比较大,不属于同一个地区范围内,这让人很难定义于韩国的位置。对于后世的封王建国有一个正式的称号是一件特别重要的事。而韩国的行政区划比较混乱,可能成为统治者不予考虑的重要原因。

如果单单说韩国是因为弱小而被后世踢出名单外,那未免也太说不过去了。后世中的国号还有宋、郑、鲁等,它们甚至比韩国还弱小,在战国时代就是在夹缝中生存,韩国好坏还是七雄之一。但是,宋、郑、鲁等国存在时间比较长,背后代表的意义重大,疆域也比较固定,在历史上曝光比较足,有广泛的知名度。而韩国公元前403年立国,公元前230年灭亡,立国不过173年,而且在史书上存在感太弱,反不如二类地名封号。

我们再来看看后世继承了春秋战国时代的国号有哪些?

魏国(又称梁国):三国时代(魏国)、北朝时代(北魏、东魏、西魏)、南朝时代(梁)、五代十国时期(后梁),封梁王有名者71位,封魏王最有名的是曹操了。魏国基本上都在今天的河南一带。

楚国:秦末汉初(西楚)、五代十国时期(南楚、荆南),基本上都是楚国以前的地盘。

齐国:北朝时期(北齐)、南朝时期(齐)、南宋时期(伪齐)。

燕国:北朝时期(前燕、后燕、南燕、北燕),明成祖朱棣被封为燕王。

秦国:北朝时期(前秦、后秦、西秦),唐太宗李世民被封为秦王。

赵国:北朝时期(前赵、后赵)

晋国:西晋、东晋、五代十国时期(后晋),唐高宗李治被被封为晋王。

蜀国:三国时期(蜀汉)、五代十国时期(前蜀、后蜀)

吴国:三国时期(吴)、五代十国时期(南吴、吴越)、朱元璋最早称吴王。

宋国:南朝时期(刘宋)、北宋、南宋

从以上国号继承可以得知,自春秋战国时代演变的国号已经成为了地名的简称,就像今天省级行政单位还有自己的简称。那么那时候国号与封地挂钩,与地盘挂钩。比如秦代表封地在陕西西安一带,比如齐代表封地在山东济南一带,比如楚代表封地在湖北江陵一带,比如赵代表河北邯郸一带,比如燕代表着河北幽州一带,比如宋代表封地在河南商丘一带,比如吴代表着封地在江苏扬州一带,比如蜀代表四川成都一带等等。

从刘邦建立汉朝后,恢复了封国制,而封王的王号就是继承春秋战国以来的国号。而中国很多王朝的国号也大多来自于祖先或开创者的封号,这一点上具有相似性。而王爵有两级,一级是单字王,来源于古代的国号。二级是双字王,即郡王,来源于郡县名。 传统上的封王,以春秋时期的秦晋齐楚四大封号最为最尊贵,这也代表着诸侯国的实力。第二档次的便是“鲁、赵、魏、梁、燕、代、陈、韩、宋、吴、越”一类。韩并不是没有,只是稀少而已,再加上受封韩王的名人太少,做不到一个王朝的开创,自然而然就没有了,这其中得有一大部分运气使然。

到了宋代宋仁宗时期,又推出了三等国名,分别为大国、次国、小国,韩属于大国行列。但有个奇葩的规定,历经两宋,但凡亲王即位为帝后,该封国不予封。比如宋真宗于983年被封韩王,这个就很少人知道了,以后两宋时期,便不再有“韩“这个国号了。

“韩“这个国号,从西汉至明代,也有不少人获得这一个国号封王,但在历史上属于开创者没有一人,也没有过多的历史角色等着他们大多人在历史上籍籍无名。所以“韩“这个称号注定出不了作为一个王朝的存在。段位最高的也就是宋真宗赵恒了,而且有不少名将名臣大多是享受死后追封这一荣誉。

唐代李元嘉于武德十年被封韩王,传四代。

唐代李迥于762年被封为韩王,传三代。

后晋石敬晖被石敬瑭追封为韩王,传两代。

后唐李嗣昭被石敬瑭追封为韩王。

后唐王建立被石敬瑭封为韩王。

前蜀王宗智被封为韩王。

后周柴宗諴被追封为韩王。

南唐李从善被封为韩王。

北宋宋真宗早期也被封为韩王。

北宋开国功臣赵普、曹彬先后被追封为韩王。

辽国有7位韩王,金国有3位韩王

明代朱元璋的儿子朱松被封为韩王,加上其后代共有13位韩王。

后代王朝中,国号大多以家族式继承,或者是自己创一个别人没有用过的名字。家族式继承最典型的便是汉和唐两个字,而创造未用过的比如隋、元、明、清等。

家族式继承的:

汉(以姓刘为主):西汉、东汉、蜀汉、成汉(姓李)、后汉、北汉等。

唐(以姓李为主):唐、后唐、南唐

当然,后世篡位的也一般根据他登基之前的王号。比如曹丕之前是魏王。登基国号为魏。比如司马炎之前是晋王,登基国号为晋。比如朱温之前是梁王,登基后国号为梁,史称后梁。而韩王在乱世中是不存在的。

所以,后世政权就那么多,而且后世还要搞讲究,“韩”这个封号国号当然存在空间比较小。但并没有埋没于史书之中,只是后世的封王行为变化多端,而且王号加入了不同的含义,有的人一生封多过次不同名称的王。说到底,还是在于被封“韩”的人能量不足,似乎“韩”就是一个魔咒。

为何春秋战国后再没出现韩国国号?

我是鹏正!我来回答!我是喜欢军事和历史的小学弟鹏正。

谁要是取韩国这个名字,他的王朝肯定是好不了,谁都想图个吉利,咱们现在科学这么发达,都还想讨个彩头,更何况是过去古人了。韩国在战国七雄中最弱鸡的一个了。被秦国摩擦、被楚国摩擦,总之他实力就没强过。所以,韩国这个名号在各个基础建立朝代都是比较厌恶的,还有就是,建立朝代可不是过家家,建立朝代国号名字都是有着严格的规定的,这可不是小孩子过家家。

(影视剧中韩王驾车,这在古代是很屈辱的)

当一个新的朝代建立时,底下的官员和谋士会以祖宗传下来的规矩,来定制相关国号事宜,然后结合命运风水相辅相成。比如中国最后一个王朝清朝,取名国号为“清”意思为清正廉洁,随后就是借用中国古代书籍阴阳五行,意为天命所归。“清”为水,而大明则是“火”所以自然而然的满洲为清,意为水克火,将明朝取而代之。

(清为国号)

还有一点一般都是顺承(说白了就是开国君主的发源地或者是以前的爵位)比如大汉帝国开国皇帝刘邦不就是汉王吗?所以国号为汉。三国时期的曹魏也是如此,曹操是魏王,而儿子沿用老子的爵位和名号称之为魏国。而蜀国和吴国也是如此,比如吴王孙权,也是将国号立为吴国。所以国号并不是那么好立的,要讲究天时地利人和缺一不可。

(三国鼎立 国号 魏蜀吴)

(以上配图均来源于网络 如若侵权请联系删除)

为何春秋战国后再没出现韩国国号?

之所以没有再出现韩这个国号,主要跟历代王朝的国号命名规则有关。

古代王朝,无论是大一统的王朝还是割据政权,在国号命名上都遵循着一定的规则,具体如下。

一、按照建国者发源或者发迹的地方命名这个方法应该是最古老的,在春秋战国之前就存在。比如第一个王朝夏,源于部落名。周武王灭商后,定国号为周,周也是部落名。部落名在那个时期就等同于地名。秦国的祖先因养马有功被封在秦地,便以秦为国号。战国之后,这种情况也比较多。比如宋太祖赵匡胤称帝前曾任宋州节度使,而宋州所在地属于春秋战国时的宋国。西夏的发祥地是夏州,因此国号为夏。

二、沿袭建国者曾经的爵位不少建国者在开国时本身就有爵位,因此建国时就直接用爵位做国号。比如刘邦被项羽封为汉王,后来就以汉为国号。曹丕承袭了曹操的魏王爵位,就直接用魏为国号。司马昭在篡位之前被封为晋公,之后就直接用晋为国号。隋文帝杨坚之前是随国公,李渊之前是唐国公。

三、命理学说的影响从汉武帝开始,历代王朝对阴阳五行学说深信不疑,对各种预言也都很重视,后来影响到了国号命名。南朝齐高帝萧道成称帝前被封为齐公,本来要封为梁公的,当时民间有预言称:“金刀利刃齐刈之”,意思是齐将代宋。元朝国号源于《易经》里的“大哉乾元”。明朝的国号除了跟小明王有关,还跟明字本身属于火德有关。而皇太极之所以改国号为清,是因为清属水,水克火,而之前用的金这个国号从五行来讲是被明克的。

四、傍大腿寻找更加古老的血脉和历史,这事从古至今一直都有人干,目的就是彰显历史悠久和血统高贵。周这个国号就被用了好几次,比如宇文觉的北周,武则天改唐为周。后唐李存勖以李唐后裔自居,后汉刘知远以刘汉后裔自居,后周太祖郭威不仅用周为国号,还自认自己是周王室的后裔。

南唐徐知诰本来姓李,后来做了徐温的养子,改姓徐。他开始建立的本来是齐国,后来恢复了李姓,还改了个名字叫李昪,说自己是唐宪宗之子建王李恪的四世孙,并且改国号为唐。

总的来说,国号都带有美好的愿望,建国者都希望自己建立的王朝能够强大兴盛,并且一直传承下去。战国时期的韩国地处中原,发展有限,是战国七雄最弱的一个,而且是最先被灭掉的一个,总之后人对韩的印象就是弱小,后世的建国者自然不会选择这样一个国号。

我是迷蝶梦,以上为抛砖引玉之言,欢迎关注评论。

为何春秋战国后再没出现韩国国号?

只能说是运气使然。

我国古代朝代国号确立一般根据开国皇帝的族名、爵位、发迹地、姓氏或者取某种寓意、扯之前王朝的大旗复用其国号。

族名、爵位、发迹地这些都是跟地名有关的,族名作国号的例子比较少,主要还是爵位和发迹地,比如汉朝刘邦曾被封为汉王,国号就是汉;宋朝赵匡胤发迹于宋州,立国号为宋。

爵位和发迹地都被“韩”给避开了,历史上没有一个开国皇帝曾受封爵位为韩王、韩国公什么的,另外,韩地在地理区域上不具备唯一性,很容易被其他地名冲掉。

我们常说河北为燕赵之地,因为这块在战国时期主要是燕国和赵国的领土,所以如果有政权盘踞或者发迹于河北南部,其国号往往是赵,如前赵、后赵;河北北部则往往是燕,如前燕。

而韩地虽然指的是战国时期韩国所在地,包括今山西南部及河南北部,但在这片土地上,山西那部分往往被“晋”压死,河南那部分,又经常被“郑”抢了风头,要知道郑国可是被韩国消灭的,后世混得反而比“韩”好点,好歹出现过政权。

再说姓氏、寓意和扯大旗。

我国历史上只有一个政权是用开国皇帝姓氏作为国号的,那就是陈霸先建立的的南朝陈,“韩”也避开了这个。

寓意取国号在唐朝之后比较盛行,比如元朝按易经“大哉乾元”取名,但没有寓意跟“韩”有关的。

至于最后一个扯大旗,一般能被扯的都有理由,要么极度强盛,如汉朝,东、西、南、北、后全齐,还剩下好几个;要么历史长,兆头好,如周朝,北周、后周、武周等等;要么能跟自身扯上关系,比如刘备的蜀汉等。

然而这些跟“韩”都没有关系,韩国不强盛,历史也不算很长,后人也没出什么人物,汉初好不容易有个韩王信复国,还被刘邦整的投奔匈奴了。

只能说韩国是运气不好,历代的韩王、韩国公人数也不算太少,可都没有称帝建国的。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。