中国历史上被誉为“儿皇帝”的石敬瑭,算得上是一位汉奸吗?

谢邀我是澹奕,欢迎各位交流。历史上后晋皇帝石敬瑭为了夺得皇位,而向契丹人求助,并且割让了燕云十六州,很多人说石敬瑭是个“汉奸”,然而很可惜他并不是。

《辞海》中“汉奸”的解释是,最初指出卖汉人利益的败类。后来引申为出卖中华民族利益的败类。那我们再看石敬瑭,当时正处于五代十国时期,中华民族尚且没有形成,更何况契丹也是中国古代民族之一,能说他是外国么?而石敬瑭本人,他是沙陀人并不是汉人,哪儿来的“汉奸”之说呢?

石敬瑭的父亲名叫臬捩鸡(是的,你没听错)汉人名叫“石绍雍”,是西突厥分支的沙陀人。在我们的印象里,古代,出卖汉人利益;近现代出卖中华民族利益的败类被称作汉奸。比如汉朝时代勾结匈奴的中行说,北宋张邦昌,南宋的刘整、秦桧,明末清初的郑芝龙、吴三桂,民国时代的汪精卫等人。

石敬瑭虽然入主中原成为中原的皇帝,但是他始终不是汉人,契丹又同属古代中华民族的一份子,又如何能说石敬瑭是“汉奸”呢?石敬瑭割让燕云十六州给后来中原受北方威胁产生了非常严重的影响。

对古代汉家王朝尤其两宋而言,石敬瑭是个罪人败类,但并不是“汉奸”。

中国历史上被誉为“儿皇帝”的石敬瑭,算得上是一位汉奸吗?

感谢好友邀请来回答这个有史以来争论不断的话题!

说起石敬瑭这个人,不由得让我想起了“儿皇帝”、“幽云十六州”等词。那么石敬瑭到底是怎样的一个人呢?

史料记载,石敬瑭出身西域石国,他做事情朴实稳重,不善于言笑。喜欢读兵书,妻子是后唐明宗李嗣源之女。后来参与后梁太祖朱温与晋王父子的“梁晋争霸”。他冲锋陷阵,战功卓著。后唐末帝李从珂即位后,拜为河东节度使,封为赵国公,赐号“扶天启运中正功臣”,由于君臣间的相互猜忌、矛盾不断升级,以至于后来终于酿成了大祸!

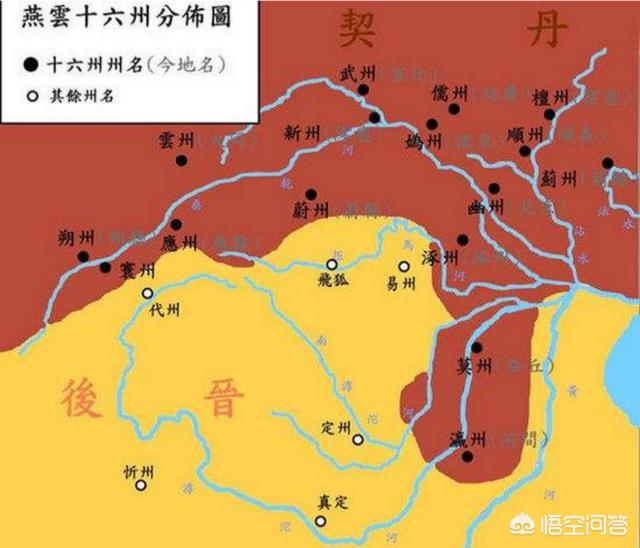

公元936年,后晋的开国皇帝石敬瑭反唐自立,向契丹求援。契丹出兵扶植其建立后晋,辽太宗与石敬瑭约为父子(辽太宗为父,石敬瑭为子)。天福三年(938年),石敬瑭按照契丹的要求把燕云十六州割让给契丹,使得辽国的疆域扩展到长城沿线,往后中原数个朝代都没有能够完全收复。燕云十六州的战略意义使得中原的北宋政权感受威胁持续长达160多年。

其实石敬瑭之所以被骂为“汉奸”,重要的不是他的民族成分,也不是为了称帝向比他小很多的契丹皇帝自称“儿皇帝”,而是因为他干了一件令世人极为唾弃的坏事:向契丹割让幽云十六州。众所周知,幽云十六州为中原防御北方民族的天险,一旦割让,使得从辽至元,北方异族可以肆无忌惮地南侵,祸害极深。石敬瑭之罪可谓大于天。

他虽然是沙陀族,但是中华民族五千年的历史文明中不止有汉族人,汉人加上几十个少数名族构成了中华文明!他虽然是沙坨族,但是他做着汉人的皇帝、统治着汉人也就相当于认同了华夏文明和华夏礼仪!那么就是这样的一个人把北方的边防重镇“幽云十六州”割让给了契丹,这还不算汉奸算什么呢?

以下图片来源于网络,如有侵权请联系本人删除,谢谢!

中国历史上被誉为“儿皇帝”的石敬瑭,算得上是一位汉奸吗?

这个问题我来回答:

我们先来看看《辞海》中汉奸的解释:

“原指汉族的败类,现泛指中华民族中投靠外国侵略者,甘心受其驱使,或引诱外国入侵中国,出卖祖国利益的人”。

按照这个意义,石敬瑭就是汉奸,因为“燕云十六州”就是他送给契丹的,这导致了后来北宋的灭亡。

我们来详细了解一下石敬瑭:

一、屈辱建立政权

石敬瑭,沙陀部落人。后唐明宗妻以爱女,以力战功,历官宣武节度使、天雄节度使、河东节度使。潞王李从珂欲敬瑭徙镇天平,敬瑭不受代,并求援于契丹,“草表称臣,且以父礼事”契丹主,约事捷之日,割卢龙一道及雁门关以北诸州与之。“

刘知远谏曰:“称臣可矣,以父事之太过。厚以金帛赂之,自足致其兵,不必许以土田,恐异日大为中国之患,悔之无及。”敬瑭不从。表至契丹,契丹主大喜”,“乃为复书,许俟仲秋倾国赴援”。后晋天福元年“九月,契丹主将五万骑,号三十万,自扬武谷(在今山西崞县)而南”,至晋阳。“石敬瑭引兵会契丹围晋安寨,置营于晋安之南,长百余里,厚五十里”。唐晋安寨“士卒犹五万人,马万匹”,完全和外界消息隔绝,“声问不复通。(《资治通鉴》晋高祖天福元年)

天福元年十一月,“契丹主作册书,命敬瑭为大晋皇帝”,敬瑭即皇帝位于柳林。“割幽(州治蓟,今北京西南)、蓟(州治渔阳,今河北蓟县)、瀛(州治河间,今河北河间)、莫(州治莫县,今河北任丘北)、涿(治范阳,今河北涿州)、檀(州治密云,今北京密)、顺(州治怀柔,今北京顺义)、新(州治永兴,今河北涿鹿)、妫(州治怀戎,今沦为官厅水库)、儒(州治妫水,今河北延庆)、武(州治文德,今河北宣化)、云(州治云中,今山西大同)、应(州治金城,今山西应县)、寰(州治寰清,今山西朔州东)、蔚(州治灵丘,今河北蔚县)十六州以与契丹,这就是耳熟能详的“燕云十六州”,仍许岁输帛三十万匹”。(《资治通鉴》后晋高祖天福元年)

被围困在晋安赛的唐军,经过数月之久,“刍粮俱竭”军心动摇,统帅张敬达为部将张光远所杀。张光远率全军投降于石敬瑭。时晋安寨尚有马五千匹、铠仗五万件,契丹主悉收取以归其国,降卒五万,悉归石敬瑭指挥。

石敬瑭和契丹主联军俱南和石敬瑭向契丹称臣同时,幽州节度使赵德钧及其子宣武节度使赵延寿(也是后唐明宗的女婿),也遣使厚赂契丹主金帛,并密书契丹主云:“若立己为帝,请即以见兵南平洛阳,与契丹为兄弟之国,仍许石氏常镇河东”(《资治通鉴》后晋高祖天福元年)。

契丹主权衡利害,以为援立石敬瑭为帝,较援立赵德钧为有利。时赵德钧父子均驻军潞州,契丹主过潞州,赵德钧父子迎谒,契丹主遂锁德钧、延寿父子,送归其国。德钧郁郁,不一年病死。延寿为契丹谋主,甚见信任。契丹主至上党(今山西长治),北返,石敬瑭率兵南下,唐主李从珂登洛阳玄武楼自焚而死。

二、得国后事契丹以谄

石敬瑭“新得天下,藩镇多未服从,或虽服从,反仄不安。兵火之余,府库殚竭,民间困穷,而契丹征求无厌”。宰相兼枢密使桑维翰劝帝推诚弃怨以抚藩镇,卑辞厚礼以奉契丹,训甲缮兵以修武备,务农桑以实仓廪,通商贾以丰货财。数年之间,中国稍安”(《资治通鉴》后晋高祖天福二年)。

天福二年(公元937年),契丹改元会同,国号大辽,公卿庶官,皆仿中原,参用汉人,“以赵延寿为枢密使,寻兼政事令”(《资治通鉴》后晋高祖天福二年)。天福三年,石敬瑭“上尊号于契丹主及太后”,秋七月,“以冯道为太后册礼使,左仆射刘煦为契丹主册礼使,备卤簿、仪仗、车辂,诣契丹行礼,契丹主大悦。帝事契丹甚谨,奉表称臣,谓契丹主为父皇帝”。“岁输金帛三十万以外,吉凶庆吊,岁时赠遗,玩好珍异,相继于道”,契丹太后、太子、诸王、大臣等,“皆有赂遗”。“晋使者至契丹,契丹骄倨,多不逊语。

使者还,以闻,朝野咸以为耻,而帝事之曾无倦意,以是终帝之世与契丹无隙。然所输金帛不过数县租赋,往往托以民困,不能满数。其后契丹主屡止帝上表称臣,但令书称儿皇帝如家人礼”(《资治通鉴》后晋高祖天福三年)。

天福三年十月,石敬瑭以大梁舟车所会,便于漕运,于是建都于大梁,号大梁曰东京,置开封府,以洛阳为西京,于长安置晋昌军节度。

“成德节度使(镇真定,今河北正定)安重荣耻臣契丹,见契丹使者,必箕踞慢骂,使过其境,或潜遣人杀之”,契丹主遣使责问石敬瑭,石敬瑭“为之逊谢”。安重荣又上表“数千言,大抵斥帝父事契丹,竭中国以媚无厌之虏”。并与朝贵书,云“已勒兵必与契丹决战”。桑维翰是主降派。

他密上疏石敬瑭说:“臣窃观契丹数年以来,士马精强,吞噬四邻,战必胜,攻必取,割中国之土地,收中国之器械;其君智勇过人,其臣上下辑睦,牛羊蕃息,国无天灾,此未可与为敌也。且中国新败,士气凋沮,以当契丹乘胜之威,其势相去甚远。又和亲既绝,则当发兵守塞,兵少则不足以待寇,兵多则馈运无以继之。我出则彼归,我归则彼至,臣恐警卫之士疲于奔命,镇、定之地无复遗民。今天下粗安,疮痍未复,府库虚竭,蒸民困弊,静而守之,犹惧不济,其可妄动乎!契丹与国家恩义非轻,信皙甚著,彼无间隙,而自启衅端,就使克之,后患愈重;万一不克,大事去矣。议者以岁输缯帛谓之耗蠹”,“殊不知兵连而不休,祸结而不解,财力将匮,耗蠹孰甚焉!”“臣愿陛下训农习战,养兵息民,俟国内无忧,民有余力,然后观衅而动,则动必有成矣。”(《资治通鉴》后晋高祖天福六年)

石敬瑭完全同意桑维翰的看法,坚持和契丹的和亲。天福六年秋七月,石敬瑭任命刘知远为河东节度使,加强了太原的防务。八月,石敬瑭离开大梁,亲至邺都。十一月,山南东道节度使安从进起兵于襄州,不久失败,安从进举族自焚。十二月,成德节度使安重荣也“大集境内饥民,众至数万,南向邺都,声言入朝”(《资治通鉴》后晋高祖天福六年)。宗城(今河北威县东三十里)会战,重荣大败,退回镇州,一共损折了三万多兵,后镇州为杜重威所破,安重荣被杀。

三、石敬瑭死后的后晋

天福七年(公元942年)六月,石敬瑭在邺都病死,年五十一,敬瑭子重睿年幼,大臣以国家多难,宜立长君,乃拥立敬瑭兄敬儒子齐王重贵为帝。

重贵即位,得到大将河阳节度使、侍卫亲军都指挥使景延广的拥戴,因此重用景延广。景延广请致书契丹时,称孙而不称臣,契丹主大怒,遣使来责问。“契丹卢龙节度使赵延寿欲代晋帝中国,屡说契丹击晋,契丹主颇然之。”(《资治通鉴》后晋高祖天福七年)

契丹回图使(经管契丹后晋间的贸易称回图务)乔荣,往来贩易后晋和契丹之间,置邸(堆栈)大梁,景延广说重贵因乔荣,尽夺邸中堆积的货物。不久又把乔荣释放回去。临行,延广对乔荣说:“归语而主,先帝为北朝所立,故称臣奉表。今上(指重贵)乃中国所立”,“为邻为孙,足矣,无称臣之理。北朝皇帝(指契丹主)勿信赵延寿诳诱,轻侮中国。中国士马,尔所目睹。翁(指契丹主)怒则来战,孙(重贵)有十万横磨剑,足以相待(《资治通鉴》后晋齐王天福八年)。

乔荣回到契丹,以告契丹主,契丹主大怒,决定对晋用兵。天福八年(公元943年),“春夏早,秋冬水,蝗大起,东自海蠕,西距陇坻,南逾江、淮,北抵幽、蓟,原野、山谷、城郭、庐舍皆满,竹木叶俱尽。重以官括民谷,使者督责严急,至封碓硙,不留其食,有坐匿谷抵死者”。“民馁死者数十万口,流亡不可胜数”(《资治通鉴》后晋齐王天福八年)。

开运元年(公元944年)正月,契丹前锋将赵延寿统兵五万人攻陷贝州(治清河,今河北清河),旋又攻下博州(治聊城,今山东聊城东北)。契丹的前锋在契丹主从弟麻答的率领下,推进到马家口,遭到晋军袭击,“契丹大败,乘马赴河溺死者数千人,俘斩亦数千人”。

三月,契丹主“自将兵十余万陈于澶州(治顿丘,今河南清丰西)城北,东西横掩之两隅,登城望之,不见其际”。契丹主以精兵当中军而来,帝(重贵)亦出陈以待之。”契丹主“以精骑左右略陈,晋军不动,万弩齐发,飞矢蔽地。契丹稍却;又攻晋陈之东偏不克。苦战至暮,两军死者不可胜数。昏后,契丹引去”。“契丹主自澶州北分为两军,一出沧、德,一出深、冀而归。所过焚掠,方广千里,民物殆尽。”(《资治通鉴》后晋齐王开运元年)

由于契丹军队深入河北,由于军兴,国用愈竭,朝廷“复遣使者三十六人分道括率民财,各封剑以授之。使者多从吏卒,携锁械、刀仗入民家,小大惊惧,求死无地,州县吏复因缘为奸”。又下“诏诸州所籍乡兵,号武定军,凡得七万余人。时兵荒之余,复有此扰,民不聊生”(《资治通鉴》后晋齐王开运元年)。

开运元年冬、开运二年春,契丹又大举攻邢(州治龙冈,今河北邢台)、洺(州治永年,今河北永年东南)、磁(州治滏阳,今河北磁县)三州,“杀掠殆尽”。晋军反攻,阳城(今河北顺平东南)会战,契丹精骑“四合如山”,晋军力战拒敌,契丹主退至幽州。

开运三年(公元946年),晋主重贵将北御契丹,以天雄节度使(镇魏州元城,今河北大名北)邺城留守杜威为北面行营都指挥使(即元帅),以天平节度使、侍卫马步都指挥使李守贞为兵马都监(即副帅),在邺都会合,整军北行,晋主重贵把所有禁军都调拨给杜威和李守贞指挥,以致大梁宿卫空虚。

契丹、后晋两军对峙在恒州真定城南滹沱河两岸,“契丹遥以兵环晋营,内外断绝,军中食且尽”杜威和李守贞密造腹心至契丹主牙帐,表示愿意投降,并邀求重赏。“契丹主给(用言欺骗)之曰:赵延寿威望素浅,恐不能帝中国。汝(谓杜威)果降者,当以汝为之。”(《资治通鉴》后晋齐王开运三年)

四、后晋灭国

这样,杜威就召集诸将,出示降表,使诸将署名不战而降。河北州镇相继降于契丹。于是契丹命后晋将领张彦泽率二千骑,径取大梁。这时大梁禁兵卫才五百人,当然无法抵抗,大梁城破,“城中大扰”。

晋帝重贵“于宫中起火。自携剑驱后宫十余人将赴火,为亲军将薛超所持。俄而彦泽自宽仁门(大梁皇城东门)传契丹主与太后书慰抚之”“帝乃命灭火”。“帝坐苑中,与后妃相聚而泣”,召翰林学士范质草降表,自称“孙男臣重贵,祸至神惑,运尽天亡。”都监傅住儿“入宣契丹主命,帝脱黄袍,服素衫,再拜受宣,左右皆掩泣”。张彦泽纵兵大掠,贫民乘之,亦争入富室,杀人取其货,二日方止,都城为之一空。彦泽所居宝货山积,自谓有功于契丹,昼夜以酒乐自娱,出入骑从常数百人其旗帜皆题’赤心为主’,见者笑之”。张彦泽迁帝于开封府顷刻不得留,宫中哭。”(《资治通鉴》后晋齐王开运三年)

张彦泽杀桑维翰。契丹主见景延广,诘之曰:“十万横磨剑安在!”欲送景延广至契丹国,延广自杀。天福十二年(公元947年),契丹主至大梁,杀张彦泽及傅住儿于大梁北市,以平民愤。

契丹主迁晋主及其家人于封禅寺,“时雨雪连旬”,“上下冻馁。太后使人谓寺僧曰:“吾尝于此饭僧数万,今日独无一人相念邪!”僧辞以契丹意不可测,“不敢献食,晋主阴祈守者,乃稍得食”。

契丹主又迁晋主于黄龙府(今吉林农安)。不久,李太后(后唐明宗女,石敬瑭妻)、安太妃(石敬儒妻,重贵生母)均在东北病死,据《新五代史·晋家人传》云:“周显德(公元954—至959年)中,有中原人自契丹亡归者,言见帝及皇后、诸子皆无恙后,不知其所终。”至此,后晋历二帝11年而亡。

中国历史上被誉为“儿皇帝”的石敬瑭,算得上是一位汉奸吗?

汉族是指当时汉朝控制的地方内的臣民,包括了内地许多血统上不是汉族的人,并不包含汉朝以外有汉族血缘的百姓。石敬瑭就属于后者,他生在胡地,长在胡地,当然对胡地有深厚的情感,这与千里之外的汉族朝廷好像没什么关系。当年北方所有的政权对中原都有掠夺之意,石敬瑭的政权也不意外。燕云十六州是北方民族进取中原的重要关隘,也是南方军队北上进攻的根据地,一旦得手当然不会再让南方政权再拿回去,这是军事常识。后来人单纯从血统上片面论定,给石敬瑭扣一顶汉奸的大帽子,确实相当过分,况且,石敬瑭在位期间,首先开创了制度化管理,在民族政策和民族融合中做出了不可磨灭的贡献,这是无法否定的。

中国历史上被誉为“儿皇帝”的石敬瑭,算得上是一位汉奸吗?

就石敬瑭所处的民族而言?他还真的算不上是汉奸。道理很简单他(石敬瑭)并不是汉族,但是,他缺让汉族人被压制了上百年。也是不争的事实。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。