成吉思汗为什么不灭了金国再出兵中亚?

首先,金国立国百年,虽然衰败但毕竟还是个非常强大的国家,并非一朝一夕可以灭掉。成吉思汗统一蒙古诸部之后,征服北海,最初只是想和平发展壮大,并没有主动对外扩张。

成吉思汗远征,主要还是因为前往花剌子模通商的蒙古商队被花剌子模人抢劫杀害,引起了成吉思汗的愤怒,成吉思汗因此远征中亚,将称霸中亚的花剌子模给灭了。

成吉思汗为什么不灭了金国再出兵中亚?

成吉思汗攻下金国的都城之一中都后,战争形势对蒙古军非常有利。当时,蒙古军气势正旺,金军根本不是蒙古军的对手。而且蒙古军撤军后,金国皇帝立刻往南方迁都,可见对蒙古军的惧怕。由于金国迁都,当时金国北方的契丹人、汉人,以及当地的地主豪强,纷纷投奔蒙古,让蒙古在北方拥有强大的人气。

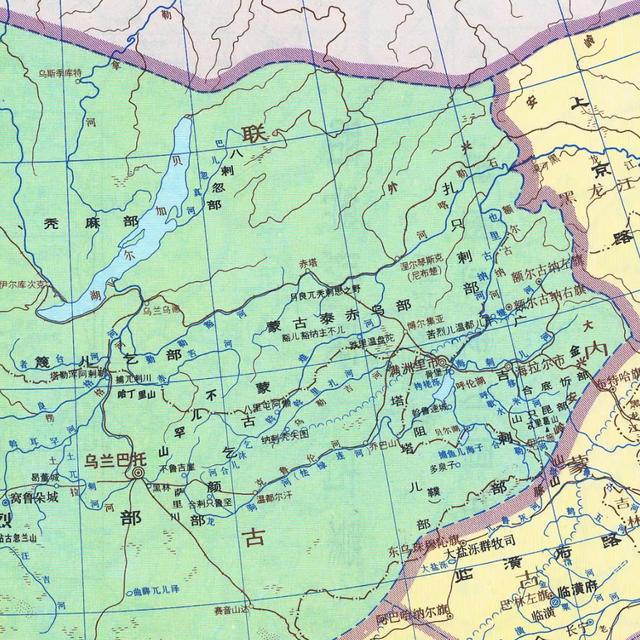

(金国区位图)

照理说,在这种情况下,蒙古军应该一鼓作气拿下金国的。为什么成吉思汗却放弃了金国,前往攻打中亚的花剌子模呢?

有人可能会说,这是因为当时花剌子模抢劫了蒙古的商队,接着又杀害并侮辱蒙古派去交涉的使者,让成吉思汗咽不下那口气,因此,成吉思汗不得不放下金国,先行进攻花剌子模。

但是,这个理由没有足够的说服力。一者,花剌子模与蒙古并不接壤,要打花剌子模,还需要先把西辽打下来。二者,花剌子模对蒙古的侮辱确实不小,但还不至于让蒙古举国远征。三者,花剌子模是当时一个新兴的大帝国,要拿下他并不容易,四者,万一成吉思汗发动西征的时候,金国趁机做大,把失去的山河给收复了,蒙古不是白辛苦一趟吗?

但是,就算这样,成吉思汗在当时却毅然选择放弃金国而远征花剌子模。最后的结果证明,成吉思汗这一步走得非常好。那么,当时成吉思汗为什么要做出那样的判断呢?

我认为,当时成吉思汗的判断是:金国看起来弱,其实很强大,蒙古不可能轻松拿下它。花剌子模看起来强大,其实很弱小,而且拿下花剌子模对进攻金国有很大的帮助。

(攻打花剌子模)

为什么说金国很强大,蒙古短期拿不下他呢?

一是金国的防线很坚固。虽然金国把都城南迁,但金国是迁到了潼关、黄河一线的南面。这样一来,金国就有了黄河天险及潼关重镇。蒙古军要想突破这两道防线,是很难的。

二是蒙古军缺粮水军和攻城武器。要想渡过黄河,必须要水军。没有水军,根本没办法。攻城武器也很重要,蒙古军攻打金国中都的时候,花了太长时间一直没拿下,就在于蒙古军擅长草原作战,但攻城能力很成问题。

三是蒙古军攻打金国缺乏粮食和药材。蒙古不出产粮食,一旦和金国开战,粮食就得不到供应。事实上,成吉思汗之所以派商队前往花剌子模做生意,就是想从花剌子模得到更多的粮食和药材。但是花剌子模羞辱蒙古,实际上就是断绝了蒙古粮食和药材的来源。成吉思汗这时候举兵打金国,后勤物质没有保障,他是很难受的。

四是蒙古需要找一条通往金国的最佳道路。成吉思汗认为,最佳的道路就是向南宋借道,袭击金国的后方。而向南宋借道,必须处理好与南宋的关系,与西夏的关系。否则,是不可能实现借道目的的。而处理好和南宋西夏的关系,就是要震慑它们,让它们害怕。

基于以上四个认识。成吉思汗认为,只要金国服软,和蒙古订立暂时的和约,蒙古可以考虑暂时停止进攻。

(战场上的回回炮)

为什么又说花剌子模看起来强大实际弱小呢?

一是花剌子模只是个新兴的国家。而且他因为新崛起,与西辽以及周边的伊斯兰教国家有很深的矛盾,尤其是与伊斯兰教领袖哈里发有矛盾,其国内统治并不稳固。

二是花剌子模战斗力有限。它之所以崛起,主要是靠阴谋搞垮了西辽的王朝,其实本身并没有经过多少战争历练。

三是和花剌子模作战,不像和金国作战,不需要强大的攻城武器,也不需要水军,因此打起来很容易。

再说最后一个问题:攻打花剌子模对于攻打金国有什么好处?

一是拿下花剌子模,可以获得大量的粮食和药材,为进攻金国提供后勤保障。

二是可以获得攻城利器。花剌子模有一大批能工巧匠,能造出非常厉害的攻城武器。著名的“回回炮”,就是成吉思汗西征的时候,从花剌子模得来的。

三是可以震慑西夏和南宋,并通过向南宋借道,挺进金国的大后方。

基于以上考虑,所以成吉思汗先打花剌子模,再回头打金国。

(参考资料:《蒙古秘史》《蒙古帝国政府史》)

成吉思汗为什么不灭了金国再出兵中亚?

相比于其他朝代特务机构的名字,“粘杆处”这个名字就有些平常了,而且,在中国的历史上,“粘杆处”的名气也不大,相比于“锦衣卫”这种后世熟知的特务机构,“粘杆处”更是显得有些“默默无闻”。而这个属于清朝的“粘杆处”究竟是个什么样的机构呢?

“粘杆处”,是清朝雍正帝设立的一个特务机构。开始时,雍正帝还是亲王,这个机构的作用是帮助雍正帝刺探情报,铲除异己。在雍正帝继位后,这个机构便成了直属于皇帝的一个特务机关。“粘杆处”属于内务府的系统,雍正帝继位后,在内务府之下设立"粘杆处"机关,官方正式名称为“尚虞备用处”。

而“粘杆处”这个名字的由来,还要从雍正帝为亲王时说起,雍正帝被封亲王,储位的角逐也逐渐白热化,于是,雍正帝招募以及训练一批人,这些人的任务是四处刺探情报,并为雍正帝铲除异己,这便是“粘杆处”这个机构的由来。而之所以叫做“粘杆处”,是对于雍正帝来说,这个机构就是他的“粘杆”,而他的政敌之类的人,皆是树上蝉,笼中蝶之类,随时都可以捕捉和控制。

而在历史上,“粘杆处”这个机构,并没有存在很长时间。只在雍正帝和乾隆帝两人在位时期,“粘杆处”作为直属于皇帝的特务机构,协助皇帝控制京城内外和外省大臣的活动,到了嘉庆帝时,“粘杆处”被逐渐废除。

成吉思汗为什么不灭了金国再出兵中亚?

“粘杆处”,顾名思义就是一个捕蝉、捉知了、蜻蜓的部门,是陪同皇家娱乐的机构,由雍正首创,至嘉庆废除。

由于九子夺嫡的激烈化,雍正开始暗中发展各方面的力量,“粘杆处”则成了其手下高手能人的一个掩盖身份。

“粘杆处”的由来和用途“粘杆处”早期只是一个娱乐机构,表面上是负责雍王府中的捕蝉、捉蜻蜓事务,实际上雍正却是在里面安排了不少江湖人物,负责刺探众皇子和各方势力的情报。雍正之所以深居潜邸,却能知悉朝廷和民间的动向,提前做出预防,全靠了“粘杆处”的诸位奇人异士。

到了雍正继位之后,为了酬谢党羽的助力,特意把“粘杆处”从暗处提到了明面,赐予正式名称为“尚虞备用处”,归“内务府”管辖,下设“粘杆侍卫”和“粘杆拜唐”,并给予一定的实权。

“粘杆侍卫”负责每天早上到内奏事处接收奏折,还设立稽查官员二人,专有“风闻言事,先斩后奏”之权。和汉武帝时期的“直指绣衣使者”,武则天时期的“梅花内卫”,明朝的“东厂”一样,都是令人闻风丧胆、厌恶之极的特务机构。同时根据民间传说,“粘杆处”众人都熟练地掌握了一种能在百步之外取人首级的神秘兵器——血滴子,这也很符合“粘杆处”里大部分是江湖高手的设定。雍正也经常命“粘杆处”来铲除异己,达到各种不可告人的目的。

当然“血滴子”只是民间传说,不过“粘杆处”却是实实在在的,大概雍正也觉得这种特务机构是十分有必要的,所以他不止把江山交给了儿子乾隆,连“粘杆处”也一起交接了下去。直到雍正的孙子嘉庆杀了和珅后,连带把“粘杆处”也一并清洗,存在将近八十年的清朝特务机关,至此退出了历史舞台。

本文作者/狐史首丘:主写三国,次写明清,其余百度,然后乱编,喜欢点赞!成吉思汗为什么不灭了金国再出兵中亚?

粘杆处,也称为血滴子,是在雍正时期创立的,粘杆处是一个专门捕捉蝉,蜻廷和钓鱼等服务组织机构,据说在盛夏初秋有鸣蝉叫,喜欢安静的胤禛就命家丁捕蝉,而在雍正即位之后,粘杆处选择八旗子弟做执事人,为了巩固雍正的专制统治,在内务府下设立了粘杆处,由小特务充任,相当于明朝时候的东厂和西厂,而粘杆处是指雍正皇帝把政敌当作于动物一样,加以控制,而在乾隆年间在粘杆处就走出来一位富可敌国大人物,他就是和珅,直到嘉庆诛杀和珅,清洗粘杆处,粘杆处的特务活动才逐渐废除,所以粘杆处是活跃于雍正到乾隆两朝。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。