两千多年来秦始皇陵为何没有发掘?

不发掘秦始皇陵,无非两个原因!

第一不想挖;第二不敢挖!

为什么不想挖?

说实话,挖坟倒斗这种事儿,缺德!咱们中国人的传统讲究死者为大,入土为安。人死了以后,就不要再去打扰人家了。特别是对于秦始皇这种华夏民族的伟大先祖,那就更应该保持着一份尊敬。

当然,这时候有人说了,为了研究也不行吗?

没错,也不行!

诚然,在历史研究过程中,发掘墓葬是一个及其有效的研究途径,因为里面往往会伴随着大量的陪葬品,这些都是研究那个时期历史的有力依据。

古今中外,那些重大的考古发现,大都是从墓葬中得出。比如金字塔、帝王谷、马王堆、海昏侯。

但是,让这些这些尘封已久的文物重见天日真的是一件好事儿吗?

那些文物尘封于墓穴,之所以能够保存下来,那是因为与世隔绝的环境。一旦“重见天日”,那么时间的痕迹便会找上他们,氧化、腐烂,风化、蒸发等等问题就会出现。

如何去保证这些文物再发掘以及日后的时间里不受破坏,完好的保存?这是一项非常具有技术难度的工作。

当年“明定陵”事件的惨痛教训,难道还不够吗?

在上世纪五十年代,吴晗、郭沫若等学者曾对明定陵进行了考古发掘!

那是一座皇家墓葬,主人是明朝的万历皇帝。

这次考古收获还是蛮多的,当时一共出土了3000多件珍贵文物,为史学界对研究明朝历史提供了大量的实物依据。

但是,因为技术的原因,大量的珍贵文物被损坏,令人痛心。

“明定陵”事件也因此成为了中国考古界的耻辱!

经过那次教训之后,咱们文物局定了一个规矩:不再主动发掘墓葬!这是政策问题,不能违背。

我们现在所见到的那些古墓发掘,那是由于其被盗墓贼盯上了,或者是被不小心以外挖到了。比如施工建设这些偶然事件。为了防止文物遭到盗卖或者损坏,考古部门会对其进行抢救性发掘。

所以,秦始皇陵,咱们“不想挖”!

为什么不敢挖?

前面咱们已经说过关于“文物保护”的问题,咱们目前的技术很难保证在发掘过程中不去破坏文物。要知道那可是两千多年的东西了。在文物保护技术还不足以担当的情况下,任何对地宫的“念头”都是违背科学精神的。

再者,虽然咱们目前对于秦始皇地宫,有了大体的认知探明,对于其内部构造有着一定的了解。

但仍然无法确定万无一失。

要知道这可是秦始皇陵啊,华夏第一帝陵,传说这里面的机关重重,危险遍布,连盗墓贼都望而却步,没有人敢以身犯险。

令匠作机弩矢,有所穿近者辄射之。以水银为百川江河大海,机相灌输,上具天文,下具地理。以人鱼膏为烛,度不灭者久之……《史记》含有剧毒的水银、无处不在的箭矢……想想都心悸,毕竟考古学家们不是摸金校尉。

当然了,这些都是比较主观的原因,不具备普遍性。

最重要的还是前面说到的政策问题:不主动发掘帝王陵墓!

这是国家文物局的规定,必须遵守!

两千多年来秦始皇陵为何没有发掘?

回答:秦始皇墓为何一直不敢

挖?

秦始皇陵墓修建用时39年,征用民夫72万人,最高时候有80万人参与建造。从嬴政13岁等基之时,就开始修建自己的陵墓。也是我国历史上第一座、规模最大的帝王陵墓,占地面积56万平方米长,是故宫的78倍。从1974年发现,距今45年,专家们对皇陵四周进行了地质勘查,外围发现、水银。一旦水银泄露,很有可能毁坏皇陵中的各种珍贵文物,并者、除了水银之外,皇陵中肯定还有其它各种危险的机关,为了保护文物,专家表示:不敢开、若是毁了文物就得不偿失了。

两千多年来秦始皇陵为何没有发掘?

原则上现在只挖两种墓:

1.为了夏商周断代工程而挖,这叫学术性发掘。

2.墓葬已经被破坏,为了抢救文物而挖,这叫抢救性发掘。

秦始皇墓还有唐高宗乾陵都不符合。

两千多年来秦始皇陵为何没有发掘?

人们对于秦始皇的功绩一直褒贬不一,尽管秦王朝仅存在15年,却奠定了未来王朝的统治模式。

历史上并不缺少伟大的君主,但他们实际影响却无法与此君比肩。

这位中央集权的设计者,在死后给后世同样留下了一个伟大的墓葬,直到现在仍然不敢开启,这就是秦始皇的陵墓,为什么科技如此发达的今天,这座墓葬还是没法开启呢?

一、陵寝距今时间太久远,保护不当文物很容易灰飞烟灭。

众所周知,陵寝内部与外面的温度、湿度等自然环境,相差太大。

一旦陵寝被打开后,如果保护文物的技术手段不过硬的话,文物很容易在接触空气后,发生氧化甚至灰飞烟灭。

在建国初期,陕西省文物部门就准备挖掘秦陵,并且上报给总理请求批示,但总理坚决反对,其中一条最重要的驳斥理由就是此点,总理希望等到我国的科学技术再发达些,再行开展此项挖掘工作。

二、陵寝内存在水银之事得到证实,挖掘不当会破坏陵寝。

秦始皇不是普通人,他的陵墓必然也不可能是普通的陵墓,定会内藏玄机。据《史记-秦始皇本纪》记载,地宫内“以水银为百川江河大海”的奇景。

考古工作者用先进的仪器探测到,地下确有大量的水银和金属存在,使得水银之事得到证实。但是,也给挖掘工作带来困难,一旦技术不够成熟的话,很有可能会造成陵墓的破坏,而且对于文物工作者来讲,身体也容易受到损害。所以,绝不可以冒险而为之。

三、秦始皇是华夏民族的骄傲,作为一个史无前例的人物应该保护。

秦始皇对于整个华夏民族来讲,是一个正式开端。他让当时四分五裂的国家,第一次完成了历史性的统一。

书同文,车同轨,统一度量衡,还有就是现在的旅游胜地万里长城。虽说焚书坑儒过于残暴和专制,但是因为秦始皇的霸权,使得一些华而不实的方术之说得以去除,才免于如明朝那样出现“东林误国”的悲剧。对于秦始皇来说,功还是可以盖过的。

而且,秦始皇在驾崩前曾经发誓:即使他死了,也会有他的龙魂保佑华夏民族长盛不衰。如此一个史无前例的“千古一帝”的长眠之所,于情于理都应该去保护而不是盲目挖掘。

秦始皇帝陵千年完好的保存着,或许有一天,当我国的科技水平再发达些,这座伟大的地下宫殿会完整地呈现在我们世人面前,让我们大家去惊叹吧!

有书君语 :有书送书季开始啦~每周会免费赠送1000本实体书给大家作为福利,本次送出的是年度必读之书《无声告白》。私信回复:福利,即可免费包邮领取书藉,本次仅剩200本,先到先得哦~

两千多年来秦始皇陵为何没有发掘?

秦始皇是中国历史上第一位皇帝,其陵墓也是中国历史上第一座皇帝陵墓。根据史料记载,秦始皇从继位不久就开始建造秦始皇陵,前前后后花了30多年的时间,甚至到秦始皇驾崩也未能完成,直到秦始皇死后多年才得以竣工。

千百年来,人们对秦始皇陵这座充满神秘色彩的地下宫殿充满了好奇,民间也流传着诸多关于秦始皇陵的传说,什么上具天文、下具地理、流淌的水银、珍奇异宝、重重机关等等,这一切引发了后世无限的遐想和猜测。

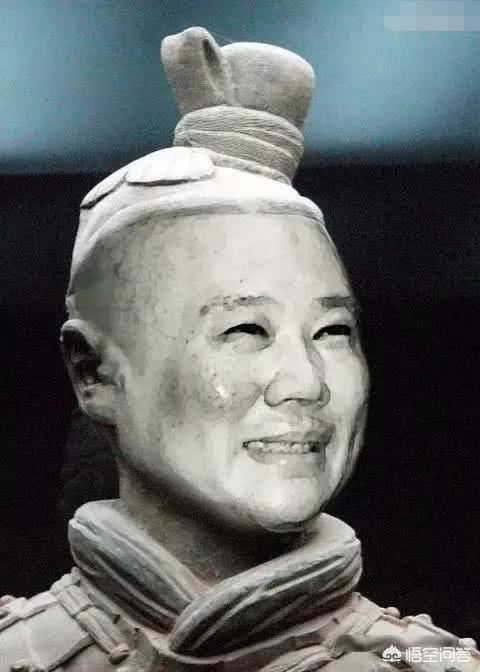

一直以来,考古学界虽然对秦始皇陵进行过多次的考察和探测,但最终始终未能开展挖掘工作。就算是一些利益熏心的盗墓贼的多次光顾也未能伤害秦始皇陵分毫。直到上世纪70年代,令举世震惊的兵马俑出土以后,人们对秦始皇陵才有了真正意义上的认识。这座宏大而神秘的秦始皇陵无论是从陵园的形制上看,还是从其建筑布局和设计上看,又或者从规模上看,都可以说是空前绝后的。

如此恢弘巨筑必然极具文化和历史价值,然而为何至今也未被发掘呢?其原因有二:首先,秦始皇陵面积太大、结构太复杂,对于挖掘的技术要求太高。根据最新的研究数据显示,秦始皇陵覆盖的面积差不多有5个国际足球场那么大,深度有几种说法,有人推测有500~1500米深,也有人推测是26米深,至于哪种说法更接近事实,还需要进一步考证。但不管从哪一个角度看,秦始皇陵都称得上是秦汉时期规模最大的地下宫殿了。

根据司马迁《史记》记载,在秦始皇陵之中有三道门,内羡门、中羡门和外羡门。内羡门和中羡门可能是横向镶嵌于两壁的夹槽之中,根本无法正常开合,而外羡门很可能是由上而下竖着安置。《史记》中还有一段记载,说是秦始皇死后,将其安葬于墓穴之内后,工匠们还在中羡门内忙活着,突然中羡门关闭,工匠们被关在了中羡门之内成为了陪葬。从这一点足见,为了不泄露秦始皇陵中的秘密,当初建造这座秦始皇陵关键位置和机关的工匠以及负责秦始皇下葬的工匠很可能最终都成了陪葬。

司马迁在《史记》中描述这座地下宫殿“上具天文”、“下具地理”、“以水银为百川、江河、大海”( 既可以造景,又可以防腐、防盗,岂不是一举三得?),有“金雁”、“朱玉”、“翡翠”等珍宝,在防盗技术上, “令匠作机弩矢,有所穿进者辄射之”,很可能安装有一套能够自动发射的暗弩,一旦有人触碰机关,防盗系统就会自动启动,射出无数暗箭。

由此可见,像秦始皇陵这样如此宏大而复杂又机关重重的地下宫殿,若想在保证文物完好的情况下开展发掘工作确实不是一件容易的事情,更何况以现在的发掘技术,并不能完整掌握墓穴之下的全部实际情况并制定完善出的发掘方案,而对于秦始皇陵也还有太多的疑团未能一一解开,倘若冒然发掘,很可能造成无法挽回的损失,所以秦始皇陵至今也未能发掘也是在情理之中的事情。

其二,发掘成本太过高昂。虽然根据记载,墓穴之中有数量庞大的奇珍异宝陪葬,但到如今也未能有人能够深入其中探囊取物,一方面是受制于挖掘技术(就算是不以保护文物为目的的盗墓贼也未能得手,说明墓穴中的防盗系统的设计是极为出色的。),一方面也是因为挖掘的成本太过高昂。有人曾经算过一笔账,就算什么都不做,仅仅是把墓穴之内的土全部运走所花费的费用就已经是天文数字了,更不要说技术水平要求极高的古墓挖掘工作了。

看来,就算全部掌握了秦始皇陵的地下资料和挖掘技术,恐怕也未必会马上全面开展挖掘工作,反而以旅游观光养墓穴挖掘更实际一点。所以为了秦始皇陵早日重见天日,大家还是多多去兵马俑参观游览吧。

两千多年来秦始皇陵为何没有发掘?

话说雄才大略的秦始皇一统六国后建立了历史上第一个封建王朝——秦朝。秦始皇也成了我国的第一任皇帝,称之为千古一帝一点也不为过。

然而,随后因为秦始皇贪图享乐,大搞工程建设,把国家折腾得千疮百孔,结果秦国只存在了15年的时间就灭亡了。

秦始皇一方面为了长生不老,令徐福等方士为他寻找灵丹妙药。另一方面,秦始皇还在骊山花大本钱修建自己的陵墓。

据史书记载,秦始皇陵的修建动用了当时70万的民夫,耗费了40年的时间才把始皇陵修建完成。

1974年春季,秦始皇陵墓被发现,可以说秦始皇陵作为现如今为止,世界规模最大、结构最精巧奇特的一座陵墓之一。

然而,到现在已经40多年过去了,令人纳闷的是,其陵墓却一直没有开挖,这又是什么原因呢。

一是地宫大。其实,从卫星地图上的位置看起来,从骄山到华山横扫一条腾飞的巨龙,而骊山正位于龙眼的位置,其风水当然是绝佳。

而如果走近骊山,其规模巨大,整体占地面积达到了将近60万平方千米,相当于78个故宫大小。这么大的规模,开挖起来难度很大。

二是地宫深。据悉,秦始皇陵墓地宫为竖穴式。司马迁说“穿三泉”,《汉旧仪》则言“已深已极”。而考古钻探得出结论,地宫坑口至底部实际深度约为26米,至秦代地表最深约为37米。这个深度虽然没有想象中那么精深,但也是普通陵墓难以企及的。

三是地宫悬。

秦始皇陵地宫设计的十分巧妙,有数道门。据《史记》记载:“大事毕,已藏,闭中羡,下外羡门,尽闭工匠藏,无复出者。”棺椁及随葬品全部安置放在中门以内。

地宫三道石门也是寻常手段难以破解的。

四是地宫水。

据悉,考古学家利用无人机进行了光谱扫描探测后,绘制出了一张比例尺为1:5000的完整图像。考古学家对秦始皇陵进行的核磁共振,发现了大秘密——秦始皇陵上有着不同寻常地热异常,而秦始皇陵下的温度非常低。原来当年秦始皇陵修建时,为了防止秦始皇被地表水破坏,修陵人就在封土堆的东南侧修建了阻止地下水入侵的地下排水渠,正因为地下排水渠的水分挥发,带走了较多的热量,所以其陵墓地表温度自然就很低了。

如何处理好这些地宫水也是开挖前需要解决的一大难题。

五是地宫毒。

秦始皇陵最令人胆寒就是水银。据《史记》记载,始皇陵以水银为江河大海,可见水银之多。据现代地质学专多次到秦始皇陵采样反复测试,发现始皇陵封土土壤样品中 “汞异常”,得出的结论是,其地下有大量水银是事实。

至于地宫为何要埋入大量水银?北魏学者郦道元的解释是“以水银为江河大海在于以水银为四渎、百川、五岳九州,具地理之势。”原来是以水银象征山川地理,与“上具天文”相对。同时,水银还有“防盗”的功能。这也是不敢轻易开挖其陵墓的一个原因。

其实秦始皇陵的发现,能够揭开很多秦朝的谜团。秦始皇陵中,发现了大量形制不同、内涵各异的陪葬坑和墓葬,其中就有世界第八大奇迹的兵马俑。国家之所以一直没有开挖,除了这些秦始皇这些的惊天内幕,还有就是对文化的保护技术还不成熟这个原因有也有关。或许,不久的将来,我们就能看到秦始皇陵幕内的真相了。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。