慈禧死后为什么嘴里要放东西?有什么依据?

中国的墓葬习俗文化是老祖宗们传承了千百年留下来,我觉得我们有义务去了解,今天历史君就来和大家分享一些!

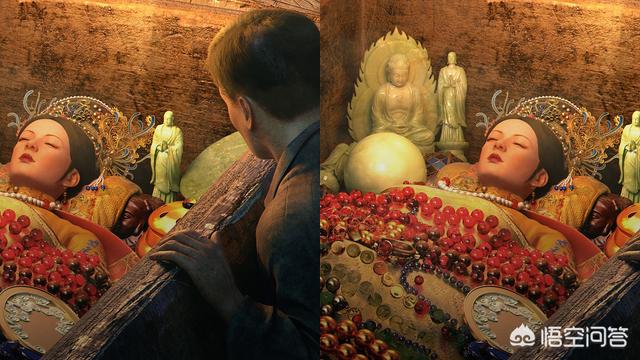

近年来盗墓题材比较流行,我们从这些作品中也能大概了解到古代墓葬的一些形式。古代的陵寝之中,尸体的嘴巴里面总会含有一种东西,最有名的是清东陵慈禧口中的夜明珠,那么这个口中含物的习俗到底代表什么呢?

古人没有今天的科学水平,所以他们的精神世界稍微丰富了一点。所以口中含物这个习俗首先一个作用就是“压舌”。

这个词汇的意思是压住舌头少说一点话,在我们的文化中人死了以后是会进入另外一个全新的世界的,无论生前有多么光彩,死后也会在另一个世界里重新开始。所以压舌就强调死去的人到了另一个世界以后,要尽量的少说话,更不要拿自己生前的身份进行炫耀,这也是躲避灾祸的一个方法。

另一个作用是防腐。我们已知的大陵墓中,墓葬主人的身体在开棺之前,保留的都比较完好。

比如说当年军阀盗毁东陵的时候,根据当时人的描述,慈禧的棺材掀开了以后,里面躺着的尸体就跟刚死之人一模一样,一点也看不出被俘腐蚀的迹象。而且在她身上铺满了各种珠宝,在珠宝的光彩衬托之下,这个已经死去很久的人也出现了容光。

不过几分钟以后这具尸体就完全氧化了,变成了彻头彻尾的干尸。不过从这个过程中我们也可以发现,棺材以及口含之物一定有防腐的作用。

再者还有防鬼怪的作用,这个就有点迷信了。

古人有一个想法,自己死了以后没法阻止鬼魂附体,所以口含之物也有一个驱鬼的作用。比如说当年的武则天去世以后,她就让后人在她的嘴巴里放上一小块精美的桃木,这种质地的木头在我国的阴阳体系中属大阳的范畴,鬼怪见了它根本没法靠近,这也是为什么很多驱鬼电影中道士拿着桃木剑的原因。所以武则天本人也希望自己躺在地下以后,没有鬼怪来抢夺自己的尸身,这也是口含之物的另一个作用。

最后还有彰显身份的作用。墓主人口中的物品,首先体现的就是他的品味。比如说乾隆的压舌物是一块精美白玉,而老佛爷口中则是夜明珠。对比以后我们也可以发现,乾隆本人在生前就有很高的文化休追求,作为君主也早就超脱富贵,选择白玉更能体现自己脱离了低级趣味,很符合他假文人气质。而慈禧就散发着一种财富奢华的铜臭味了。

其实压舌这种现象并不局限于贵族阶级,根据考古发现,很多平民墓葬中除去瓦罐等陪葬品外,他们的口中也有一些铜钱、米等廉价一些的物品。他们的这些做法主要是讨个彩头,比如说铜钱放在嘴巴里以后,寓意着自己家的后代就要转运了,死去的先人给自家后代祈福,这也展现出来了我们古代人民对个人生活的美好向往。

所以压舌是一件非常讲究的事情,如今在农村进行葬礼的时候,我们国人还有一部分人保留着这个传统,所以这种现象背后的寓意还是要了解清楚的。

慈禧死后为什么嘴里要放东西?有什么依据?

谢谢邀请!为什么古代人死了以后,装殓的时候,嘴里要放东西?我们这里把这个习俗叫做这“不空口”,无论人的高低贵贱,都放。富贵人家当然是值钱的东西,非常贫穷的人家,嘴里也要放点米饭什么的。至于原因,我先讲个小事,大约20多年前,有一天早上,一个八、九岁的小姑娘到邻居家借东西用,邻居家的李老太太刚起来,还没吃饭,听见小姑娘喊她,连忙撕点煎饼,放到嘴里吃了一下,才回答小姑娘的话,小姑娘还以为李老太太故意不想理她。其实,对于李老太太来说,新的一天开始,空口不能和人讲话,吃点东西就不空口了,就能和人讲话了。这简直太迷信了。死人嘴里放东西。也叫“不空口”,到了阴间,嘴里有东西,讲话就能讲过人了;除了嘴里要放东西,身体下还放钱,一般都是七个钱。遇到小鬼拦路,就能打发过去了,活着的人也得到安慰。这不是迷信吗?现在都是火化,有专门整容的,整容之后,面貌有鲜活感,一般不放东西了,这个习俗就消失了!

慈禧死后为什么嘴里要放东西?有什么依据?

古人认为用玉敛尸可保尸体不腐。《抱扑子》中记载:“金玉在九窍,则死人为之不朽。”

也有学着指出:古代人入葬时,用水银朱砂浸泡尸体,因水银遇玉则凝,为了防止水银进入尸体,故用玉塞满九窍。

古人九窍用玉,是指眼睑、鼻塞、耳塞、玉琀、肛塞和阴塞,而其中最重的是玉琀。《后汉书·礼仪志》记大丧需“饭含珠玉如礼。”;《礼稽命征》说:“天子饭以珠,唅以玉。”;《古玉史话》中说:“曾乙侯墓出土的唅玉多为猪、羊、牛、狗等形。汉以后大量使用玉蝉为唅玉。蝉蛹蜕变成虫,象征人的转世再生。”。

古代人死后用玉入殓开始主要目的是尸体防腐。玉放入口中也就是九窍玉塞中之一的口含。是为了水银朱砂对尸身做防腐处理时,避免流入尸体内。

口含由最初的尸体防腐处理进一步延伸出了防止死者乱说话;买路钱;玉蝉可以超生:蝉蜕。乾隆口含玉蝉:既是为了超生,又是他信佛,即蝉,禅同音。其实,这些解释多是迷信的附会之说。九窍玉塞防腐处理是有一定道理的。

慈禧死后为什么嘴里要放东西?有什么依据?

古人死后嘴里放东西这一习俗被称为“压舌”,这是一种源自先秦时期的含殓制度。通常把死者口中放置的米贝称为“饭”,而把放置的珠玉称为“含”。含则是帝王、贵族死后所享用的礼仪,而普通人只能是饭。

含殓之礼通常在死者穿盖好之后进行,所有的至亲基本都会到场“亲视含殓”。古代对含殓制度也是有严格规定的,尤其是含殓物的选择要遵从规定,因为它是死者身份的象征,绝对不能僭越等级。

根据《周礼》中记载,含殓制度规定,天子死后口中含珠,诸侯口中含玉,大夫口中含璧,士则含贝。唐代杜佑所撰的《通典》记载,皇帝及三品以上官员饭粱含璧,四品和五品官员饭稷含碧,六品以下官员饭粱含贝。

到了宋代,含殓制度也发生了相应的变化。据司马光的《书仪》记载,宋时用铜钱代替了贝,珠玉往往会被盗贼盯上,而铜钱放的再多也不显得贵重,所以只放三钱便可。这种丧葬习俗现在民间也是有的。

为何会产生含殓制度为什么?关于古人死后“压舌”习俗的原因,有很多种说法。归纳起来也就两类,一种是说,死者口中有物,可避免死者去往阴曹地府的黄泉路上不会忍饥挨饿,如果受饿则对死者的子孙会有不利的影响。

还有一种是说,可以防止死者口舌之灾,希望黄泉路上少生是非,避免祸从口出,早日投胎做人。所以在清朝时,死者嘴里放入含物,会使用“紧口线”,也被人称为“噙口线”。清皇室的含殓物通常会采用珍珠等名贵珠玉。

一般要在珍珠上打孔,穿绑一根红线,然后将珍珠放进死者口中,红线的另一头系在死者衣襟飘带结上。这口唅物上穿线,可能是为了避免滑进死者喉咙。在民间通常把口唅俗称为“口头实”,穷人没实力含玉,只能以饭团代之。

明清时的北京,稍微家境好点的人家,一般会用茶叶包。其实用饭团塞口的风俗是含殓制度的源头,本是出于尽孝的考虑。在《春秋公羊传》中记载:“孝子所以实亲口,缘生以事死,不忍露其口。”也就是说不能让死者受饿。

不论是民间还是皇家贵族,都有含殓习俗。唯一的区别就是各自的目的了,皇家贵族主要是为了彰显富贵,希望死后到达极乐世界;民间的则主要是为了后代更好的生存,既体现了孝道,又不会妨害后代。

比如慈禧口中的夜明珠,它就是皇家奢华的体现。而乾隆口中的玉蝉,意义已超出了奢华的范畴,它体现的是对轮回的期望,也是其信佛的一种表现。古人在重视礼节的同时也对自然十分敬重自然,事死如事生观念根深蒂固。

古人认为阴阳本是无限循环,四季也在交替不断。对于古人含殓的真正原因是什么,或许现代人永远无法给出准确答案。人的生老病死也在无尽的轮回,含殓制度或许也包含了人们对于逝者的怀念与祝福。

慈禧死后为什么嘴里要放东西?有什么依据?

那是口里含的小元宝,也叫口含钱,又叫圧舌钱,因为小元宝或者是铜钱压住舌头只能让人发出呜呜的声音,不能说出话来。我们这里讲究的是在人气落时把口含钱用红绳绑在逝者的袄子第二个扣子上,在入殓时用剪刀在嘴边剪断红绳,不能把口含钱从嘴里抽出来。

一个人做点好事并不难,难的是一辈子做好事不做坏事。迷信相传在人逝后要过鬼门关,赴阎王殿接受阎王爷审判,看你是下地狱还是升天堂。如果你在阳世间做好事多积福行善多,阎王爷认为你是好人而让你去升天堂,如果你在阳世间杀人放火,奸淫妇女坏事做尽,阎王爷就认为你不可饶恕,就按你做的坏事看打入那一层地狱,十八层地老狱层层让人毛骨疏寒。

如果逝者在接受阎王爷审问时用手指口呜呜不能说话,阎王爷就误认为逝者不会说话无法审问,就让逝者去升堂。因为阎王爷是公正严明的,不会寃枉一个好人,宁让人升天堂不让人去下地狱。久而久之就流传到如今在逝者口里要含一个压舌钱。

丧葬文化也是各有各的意义,像口含钱也是让活着的人们在阳世间多做好事,修桥补路,接济贫困,多做积福行善的好事,这样的话将荫泽子孙,后辈人财兴旺,在死后也可去升天堂享福。否则坏事做尽将被打入十八层地狱永世不得翻身。

慈禧死后为什么嘴里要放东西?有什么依据?

习俗称压舌“不空口”,寓意是口不造业,不说空话,以信立命。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。