同一个乡镇同一个村一样的水土为什么会出现不同的口音?

在我的家乡有一个镇,集市上能听见三种囗音,但都是邻里乡亲,说的什么,大家都彼此心灵神会,虽然同是一个乡镇,却是百家姓,原因是大清朝1671年 康熙十年,到1776年乾隆四十一年,一直都在移民,后来延续到同治年间,时长二百多年,它是中国历史上规模最大的迁移活动之一。

当时的四川因张献忠屠蜀,民众所剩不多,房屋烧尽,富饶的天府之国为张献忠部队提供了充足的物资补给,1644年张献竞然在成都称帝,建立了大西政权,张献忠入川,四川成了大西军与清军交战的主战场,当张献忠兵败战死西充县凤凰山时,四川人囗几乎没有多少了,人口从明朝万历年600多万减少到50万人,象重庆只剩几百家人,人口一少,虎患不断,当时南充知县黄梦上本朝庭想招一批人到南充,想缓解人囗,谁知找来的506人却让老虎吃了228人,加上沿途生病死亡,只剩下223人。

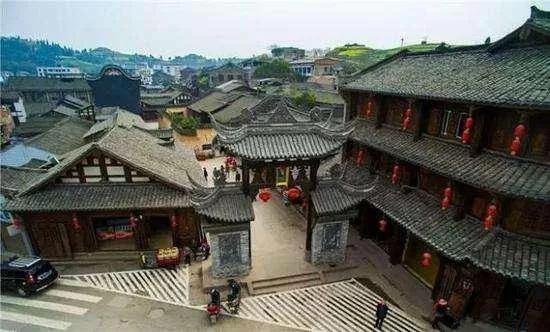

黄知县不死心二次又招了74人,还是被老虎吃了42人,黄知县在当时并非个例有同样遭遇的还很多,当时数年中湖广正因战乱、水灾、干旱、闹饥荒,湖广人因各种灾荒逃往四川的情况不断持续发生,四又因人少并且又有优惠政策,逃荒四川并且路程不远,当然是首选,一些逃往四川的人很快获得了土地,开始耕种,有些还做起了小生意,清朝初年四川经济逐渐恢复,建起了会馆,庙宇,这些都是湖广商人的投资。

清朝中后期由于大量移民涌入四川,移民和当地人发生矛盾,县与县之间也有纠纷,朝廷才放缓了移民,湖广总督又来四川想招回楚民,发口粮运回原籍安居乐业,但是一些在此有田地,己安居乐业者又有几个愿意回去的。

湖广填四川从康熙年间一直到同治年间,一共二百多年,移民人数200—300万人,这些移民的人数大多都是因饥荒、水灾,战乱,主动逃荒而入川,也有很多手艺人,和商贩也是因为四川有优惠条件,主动来到四川,并非朝庭指派,抽签而决定,所以今天的四川,很多地方有不同的囗音,同一样东西不同的叫法,语言也有些差异,因时间相处长远,都能听懂,但又乡音不改,才有一个集市几种囗音的出现,在四川这种现象太正常,当时移民四川的人也有移往陕西去的,象陕西汉中地区的囗音和川北口音是一样的。

同一个乡镇同一个村一样的水土为什么会出现不同的口音?

如果同一个村,或者是同一个乡,因水土问题或者是老人们出生地不一样,下来孩子们以后说话就不一样的口音了。反正三里三村的人说话都是一样的。

同一个乡镇同一个村一样的水土为什么会出现不同的口音?

这个方言间的差别这村至那村三五里路说话的口音就不一样。是水的原因居多吧!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。