是留守儿童可怜,还是留守老人凄凉?

留守儿童可怜,留守老人凄凉。本身我以前就是一名留守儿童,那种感觉那种体会都经历过。

小时候,小时候……听到这首歌的时候,想到自己的小时候,虽然苦但很开心,没有那么多的烦恼,不过想到小时候,还是有忧伤的,小时候的自己是孤独的,只记得有那么一天的时候,爸爸抱着我,听着他们谈论,爸爸妈妈要外出打工了。那时候,我还把自然书上的一个带摇把的转笔刀的图裁下来给了爸爸,让他再回来的时候给我带一个回来,现在我也没有一个这样的转笔刀,现在生活中看到转笔刀,还会想起以前那个画面。现在有能力买那样的转笔刀了,但我也不会去买,让它成为我永久的回忆。

爸爸妈妈从那一天的晚上,把我放到了姥姥家,他们外出打工了,那一年我九岁,虽然我不懂外出打工是什么,但我知道,我要很长一段时间才能见到爸爸妈妈了。第二天醒来,爸爸妈妈已经很早出发了,内心很忧伤。知道爸爸妈妈也是为了这个家,更是为了我去努力工作,也知道爸爸妈妈在外很受苦。每周六我是回奶奶家的,周一到周五在姥姥家,在姥姥那边上学。每当周六的时候,会给爸爸妈妈打个电话,虽然表面上很开心,但心里还是很想他们,也想他们回来看我。我知道他们很忙,很快打完电话了。心里很想他们,擦擦自己的眼泪。这一次的电话很难忘,这是与爸爸妈妈分开很久后的第一次通话,只能听到爸爸妈妈的生意,看不到爸爸妈妈,那一次我哭了,那一次过后我感觉我长大了,从那以后到现在,也很少哭了。

和爸爸妈妈分开久了那种感觉也就变了,再次见到他们那种感觉不一样了,内心喜悦,但又感觉陌生了,难道是我忘记他们了吗?爸爸妈妈不在身边很想念,他们回来了却不一样了,自己变得更加孤独了,或许像我这样的孩子都有这种感觉吧。

平时暑假也会去爸爸妈妈打工的地方待上几天,该走了,爸爸妈妈送我,他们在身后看着我。回到家,我哭的很厉害,很想他们也和我一起回来,我很想爸爸妈妈。再后来,爷爷告诉我,妈妈那一次也哭了,也很想我,也不希望我走。爸爸告诉妈妈,还会见到我的。现在虽然长大了,每当想起这件事,我也会哽咽。在爸爸妈妈那里待得一段时间,知道了爸爸妈妈的辛苦,爸爸很晚才能回来,几乎每一天只吃一顿饭,妈妈偶尔陪我,他们很忙,我也很理解他们。

小时候是奶奶带大的,只要是农忙的时候我都会跟着奶奶去地里农忙,有一次奶奶带着我去地里拔草,天气太热了奶奶一直弯着腰拔草,我在低头待着坐着感觉热的不行,活都没干都热。在地头一直喊奶奶咱们回去吧,一直喊啊喊啊。奶奶也一直在拔草,没有回去。你能想象一个老人在这么炎热的夏天,还如此的劳累,都是为了家。爸爸妈妈外出打工了,家里也没有其他人了,只有老人们为这个家操劳。他们是无助的,他们只有靠自己。这些我都记在心里,现在每次都去回忆这一幕幕。

留守儿童他们是委屈的,从小缺少父母的陪伴,性格变得沉默,也不爱说话。老人呢也变得凄凉,脸上的皱纹渐渐变多。一个好好的家都会失去温暖,但这些都是被逼无奈,没有办法,现在的我也很理解当时的情况,也不会去恨他们,我还爱他们。

是留守儿童可怜,还是留守老人凄凉?

感谢楼主的邀请,留守儿童和留守老人是两个不可分割的社会问题,我想结合自己的认识谈谈我对这个问题的理解。

第一,留守儿童和留守老人都是社会的弱势群体,需要社会的关心和爱护。我无祖母,无以度今日,祖母无我无以度余年。我和祖母二人相依为命,区区不能废也。是对农村留守儿童和留守老人现实生活的真实写照。

留守儿童生活还不能完全自立,心理上更需要父母的呵护和关心。心理处于亚健康状态,如果不能及时加以校正,那有可能出现自闭症。

在我国农村,有的留守老人体弱多病,情感孤独,生活有的不能自理,更需要子女的疼爱和关心。

留守儿童,留守老人都是社会的弱势群体,需要社会更多的关心和帮助。

第二,留守儿童心理和思想还未成熟,情感上更需要呵护和依靠。留守儿童心理和身体还未完全发育成熟,情感脆弱。但也正是这样的环境,培养了留守儿童从小自立自强的生活习惯。

故天降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其其肤。俗话讲,穷人的孩子早当家。

留守儿童渴望爱,渴望被爱,我们在关心关爱留守儿童的同时,我们也应该看到留守儿童自立,坚强,独立的生活习惯,为他们感到骄傲和自豪。

第三,留守老人风烛残年,身体多病,生活上更需要家人的帮助和关心。农村留守老人一生勤勤恳恳,把无私的爱献给了家庭,献给了儿女。投我以琼瑶,报之以木桃。留守老人同样应该在在晚年得到儿女的关心和照顾。

老吾老,以及人之老,幼吾幼以及人之幼,这是中华民族的传统美德。

但农村的现状是,农村的年轻人背井离乡,把留守儿童罗和留守老人留在家中,并不是其初衷,而是无奈的选择,其最终目的还是为了让留守儿童和老人过上幸福美好的生活。

结束语:关心留守儿童就是关心祖国的花朵,就是关心民族的未来。是俗话讲,有老人的家庭有黄金,家有一老如有一宝。只要人人都献出一点爱,世界将变成美好的人间,让我们行动起来,播撒爱的火种。

以上是个人对留守儿童和留守老人一点肤浅的看法和见解,还有许多没有讲到和讲对地方,希望大家共同探讨,欢迎关注点赞和转发@游走在笔尖上的舞者 ,就相关问题进行交流和探讨。

是留守儿童可怜,还是留守老人凄凉?

路上遇到一群上学的孩子。如今已是冬月天了,其中有两个穿着露脚跟的破鞋头,背着糊屁屁蛋又褪了色的大书包包的小男孩。他们各自头上都戴顶开扇的黄狗皮破帽子,两只小手都叉进袖子里,不时地抬起胳膊用袖口蹭抹着鼻涕。走过他们身边的时候,两个小家伙儿向我投来怯生生的眼光。那一瞬间,我突然感觉到这两个孩子好似我小时候的那个玩伴儿——

母亲昨晚唠嗑时告诉我说,他两口一起去外边打工了,已经走了三年多。“那会儿,你卢大叔还没卧床。你卢婶子说她原本是不同意儿子媳妇儿出去的。怎奈他春天盖房拉点儿饥荒,说是出去挣点儿钱,连供俩孩子上学花销。可这一走出去,只是头一年春节回家来过,这两年多过年都没回来。我那些天去前街遇见你卢婶子,她牵俩孙子去超市买纸笔,我俩唠了几句磕儿,说到他两口去外打工的事儿,看着俩孩子抬颏眼巴巴那样儿,我哄俩孩子问:’想爹妈没?’俩孩子那像羊羔似的眼神直直地,看得我心里好难过。真可怜!”母亲哽咽了。

母亲擦着两眼流下的泪水,接着说:“你卢婶子告诉,先前八月节那会儿给俩孩子邮点儿念书钱回来。这两年你卢婶子那眼神越来越不中用了,针线活也干不了,俩孩子待家吃穿将就着对付。她也是没法子!你卢大叔下不了地,家里还有十几亩地等她侍弄哩。嗨,只是苦了那两个小东西。打小像是没妈的孩子!”

这些年我每天在外边跑,起早贪黑不着消停,一年很少能见到几个村里人搭个话。有些事儿全然不知!我和他又住的隔了三四条街,这几年忙的不得见面,显得有些生分了。想到早晨他的那两个孩子,心里很是酸酸的:大人撂下孩子去外地打工,孩子时常得不到父母照料。真是苦啊!好可怜。唉,这原本是在作孽嘛!

夜深了,我仰靠在父亲留下的老旧木椅上,卷支烟点着深深吸了一口,瞅瞅睡着的目亲,想着母亲刚刚说过的话,“听你卢婶子说那话音儿,现这会儿都不知儿子媳妇儿在哪嘎儿打工呢。”我眼前浮现出一连串的图像:他家里,老爹憋着齁齁的气喘病躺在炕上,翻身都得老伴儿帮着掫呢~老娘牵着一对双胞胎孙子,擦抹着昏花的双眼,顺着街口往大道上望着~一个满头白发的老女人跪着垅头向前爬着,一手拔着苗子,一手耙着手锄——

于是,我想着:卢婶子忙完地里,拾掇屋子,抱柴做饭,经营俩不谙世事的孙儿;

那两个脏兮兮的小东西,怯生生的眼神——

唉,留守儿童,留守老人——唉!

留守儿童的可怜,留守老人的凄凉——

老人心中的无限愁怅与无奈,孩子眼神里的可怜与忧伤——

孤独,悲苦,凄惶伴随着留守的他们,折磨着他们内心里的那点儿希望——

2020.02.03.

是留守儿童可怜,还是留守老人凄凉?

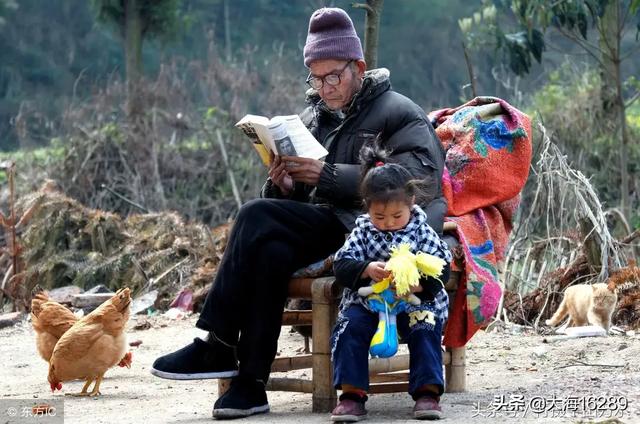

通常是留守儿童与留守老人相依为命。爷爷奶奶照顾孙子孙女。

1 留守儿童全靠留守老人照顾,接送上学,家长会,穿衣吃饭……留守老人都得替父母顶上。反过来,孩子又会照顾老人,提醒他们吃药,替他们捶背,端水……

2 留守儿童无时不期盼放假去父母亲那儿。听说:去了,往往父母外出打工,孩子也会被留住出租屋里。

3 留守老人有孩子(孙子辈的)在身边,承担起做父母的责任。没有的,只有跟老伴唠唠嗑了。我们老家那边,一个村子留下来的大多数是60岁以上的老人,年轻人都去镇上买房了。

是留守儿童可怜,还是留守老人凄凉?

不管是留守儿童,留守老人还是留守妇女都很可怜,在他们之间进行比较讨论那个群体更可怜毫无意义,真正要关注和讨论的是怎样帮助他们过得更好。

留守这种现象最多的出现在农村,一户农家也就几亩地,收入有限勉强糊口倒没问题,但是想过得好一点着实很难,因此青壮年只能外出打工,拼命挣钱盖房子,给娃交学习费用。孩子,老人需要照顾,只能让老婆留在家里,所以农村有大量的留守群体。

留守群体的生活很艰难,大家应该都知道,经历过的人应该终身难忘。留守儿童缺少关爱,时常被同龄人嘲笑;留守妇女一人看娃,下地做农活,做着别家男人做的活,还要忍受夫妻分离的孤寂;留守老人身体欠佳,还要自己挑水做饭,子女常年在外,养儿防老成了一句空话。

想要完全解决留守群体的问题不现实,毕竟我国经济发展不均衡,人口流动是必然的,能做的就是尽量减少留守群体数量,帮助留守群体渡过难关。比如大力发展县域城镇小企业,引入在沿海慢慢淘汰的劳动密集型服装加工业,让更多的老百姓能家门口就业,不仅能减少留守群体,对当地经济发展也是贡献;同时还要基层政府真正的树立服务理念,主动梳理、走访,及时发现留守群体面临的困难,伸出援助之手,制定政策也应适当倾斜如低保户的认定。

但愿未来各地域经济发展差距能慢慢缩小,县域经济能成长起来,让更多的人在家乡就业,减少留守群体的数量。

是留守儿童可怜,还是留守老人凄凉?

都可怜,却又无可奈何。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。