怎样饮食才能降血脂?

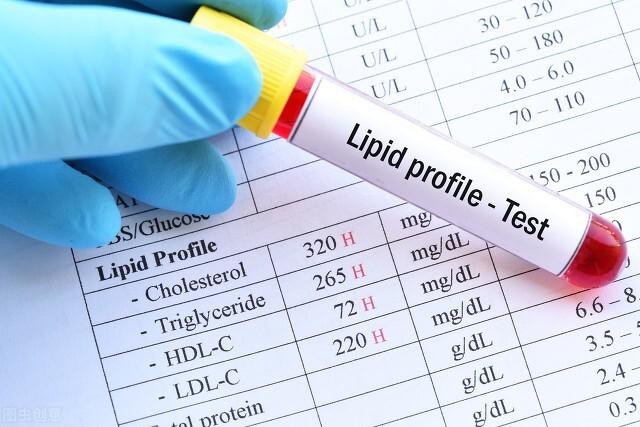

脂类包括脂肪和类脂。脂肪就是大家常常说起的甘油三酯,而类脂主要包括胆固醇。人类血脂的主要成分也是这两类物质。下面咱们说说这两类物质的来源。

脂肪在老百姓的现实生活中主要来源于食用油、动物的肉和坚果。所有脂肪都包含饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸。也可以说,所有的脂肪,都是以上三种不同脂肪酸以不同比例混合而成的。

现实生活中,含有胆固醇较高的食物包括动物内脏、蛋黄、鱼子、奶酪等等。健康人一般每天对于胆固醇的需求量是200-300mg,每增加100mg胆固醇,人体血液中将增加0.038--0.073mmol/l胆固醇含量。其实,说句实话,胆固醇含量较高的食物,往往甘油三酯含量也比较高,比如说猪头肉、卤煮、羊汤等等我国人民喜爱的传统美食。

说了这么多,如果想降低血脂,降低心脑血管疾病发病率,应该怎么吃呢?

1、减少动物性脂肪摄入,因为动物性脂肪饱和脂肪酸含量高,而饱和脂肪酸是合成胆固醇的底料,减少饱和脂肪酸摄入就可以降低胆固醇。大量含有饱和脂肪酸的食物包括,黄油、肥肉、全脂奶制品、固态食用油、油炸食品等等。

2、尽量少吃富含胆固醇的食物,正如上面所说,很多富含胆固醇食物也富含甘油三酯。这一类食物包括动物内脏、鱼子、蟹黄、蛋黄、猪头肉等等。

以前,我们中国人日子过得紧,吃不了这么多好东西,改革开放后这类食物越吃越多,血脂也就越来越高,同时心脑血管疾病发病率也就越来越高。既然大家知道了,问题出在哪里,平时就注意从饮食做起,改善生活方式吧。

怎样饮食才能降血脂?

【专业医生为您做解答】

每天一袋奶、一颗鸡蛋、一块瘦肉、多吃蔬菜、主食限量,这是血脂高的人,尤其是甘油三酯高有脂肪肝的人应当学会的饮食原则,有些会说血脂高了还能吃奶蛋和肉,不是越吃越高吗?其实这正是血脂升高的原因,也是血脂降不下来的问题所在,为什么呢?

首先,血脂升高是机体脂代谢异常所致,并非是吃什么吃多了就会高。就比如血脂中的甘油三酯并非是直接来自食物的脂肪,它是由食物中的脂肪酸与葡萄糖代谢分解后的产物甘油合成而来。脂肪酸不只肉类中才有,炒菜油也是主要来源之一,而葡萄糖主要来源于主食,如果不对主食进行限量,只是不吃肉并没有减少甘油三酯的两种合成原料,甘油三酯当然降不下来。

其次,机体合成的甘油三酯,要想被机体利用,它必须与从食物中摄入蛋白结合在一起形成脂蛋白,才能通过血液的运输转运到全身各处并进入细胞中被利用,否则就会大量积存在肝脏中导致脂肪肝的发生,因此瘦肉、牛奶、鸡蛋中的优质蛋白是必须要摄入的,这是最容易被人们所忽视的一个细节。第三,科学合理饮食的核心是各种营养素的均衡性,因为血脂属于机体代谢性问题,牛奶鸡蛋中含有的脂肪、胆固醇等并不会直接导致血脂的升高,相反各种营养素科学的配比,却正好能满足人体对各种营养素的需要,因此每天一袋牛奶和一颗鸡蛋更有助于调节血脂。

明白了这些道理,就知道了降血脂不是吃什么或不吃什么就能做到的,通过各种食物的合理搭配,确保各种营养素的均衡才是核心。此外,多做运动、生活规律、戒烟限酒等都是维护机体脂代谢的基本措施,要知道注意各个细节、养成良好的生活才是维持正常血脂的根本。

【希望此回答能帮到您,欢迎点击关注并留言,一起学习交流更多健康知识】

怎样饮食才能降血脂?

血脂的高低是否影响寿命,这个还真不好说。不过,高血脂症的确是心脑血管疾病,诸如冠心病、脑血栓、心肌梗死、脑梗死的危险因素。血脂高的人更容易罹患这些威胁生命和影响生活质量的疾病。

高血脂要看是低密度脂蛋白胆固醇升高,还是甘油三酯偏高,或者两者都高。如果是低密度脂蛋白胆固醇升高,仅靠吃什么食物降低胆固醇,可能只起到20%的作用。因为胆固醇升高80%的原因是人体代谢功能出了问题,而20%是由摄入胆固醇过多引起的;如果是甘油三酯偏高,则大多是因为饮食因素引起的。因为甘油三酯就是我们俗称的脂肪或者肥肉,一旦甘油三酯偏高更多是需要管住嘴的,要少吃油腻食物。

此外,加强运动有利于降低低密度脂蛋白胆固醇和甘油三酯。体育运动可以提高人体的代谢水平、消耗过多的能量、控制体重的过多增加和提高我们对胰岛素的敏感性,这些都非常有利于控制血脂水平。一般来讲,我们要有规律地参加体育运动,选择适合自身身体条件的体育项目。每周最好从事150分钟以上的体育锻炼,运动强度要循序渐进、量力而行。

如果饮食和运动不能使我们的血脂达标,就要考虑药物治疗手段。降脂药都需要在专业医师和药师的指导下服用。降低低密度脂蛋白胆固醇的药物以他汀类药物为佳,代表药物有洛伐他汀、辛伐他汀、氟伐他汀、阿托伐他汀、瑞舒伐他汀等;而降低甘油三酯的药物以贝特类药物为佳,代表药物有苯扎贝特、非诺贝特及吉非贝齐等。

怎样饮食才能降血脂?

血脂是否决定寿命很难说,但是高血脂的朋友们如果不注重饮食,是肯定会影响到生命健康的。高血脂患者的饮食原则,是既要达到降血脂的目的,又要使患者获得足够的营养供给。合理的饮食计划包括以下几个方面:

1.控制脂肪的摄入量,减少动物性脂肪的摄入。

2.限制胆固醇摄入量,一般每日不超过300毫克。

3.适当增加膳食纤维的摄入,每天25-35克最理想。

4.适当减少碳水化合物的摄入量。

5.摄入足够的蛋白质,植物蛋白摄入量要在50%以上。

那么在遵循这些饮食原则的同时,吃哪些食物有助于控制血脂呢?

1.番茄。番茄中含有苹果酸、柠檬酸、胡萝卜素、维生素B1、B2、维生素C、维生素P、烟酸等。番茄中的维生素C、番茄红素及果酸可降低胆固醇,预防动脉硬化和冠心病,番茄红素还可以清除体内自由基,具有防癌抗衰老的功效。

2.绿豆芽。绿豆芽中含有丰富的维生素C,可辅助治疗坏血病,促进胆固醇排泄,绿豆芽富含膳食纤维,可降低血液中胆固醇含量,防治心血管疾病。

3.菜花。菜花中含有大量的微量元素及胡萝卜素,均具有抗氧化防癌的作用。菜花中含有的类黄酮可以清除血管上沉积的胆固醇,防治动脉硬化,减少血栓的形成。

4.茄子。茄子含有维生素C、B族维生素、维生素P及多种矿物质和生物碱等。其所含的维生素P具有降血脂的作用,还可以使血管壁保持弹性和生理功能,能有效防治冠心病、动脉硬化等疾病。

5.莴笋。莴笋膳食纤维含量高,可以减少人体对胆固醇的吸收,增加肠道蠕动,促进消化吸收,从而有效降低血脂。莴笋对预防高血脂并发高血压、心脏病,也有一定的食疗作用。

6.香菇。香菇含有的核酸类物质和香菇素,对胆固醇具有溶解作用,可以抑制人体血胆固醇上升,对心脏病和高血脂症患者有降血脂作用。

7.花生。花生中所含有的胆碱、卵磷脂,可以提高高密度脂蛋白水平,从而降低血液中的甘油三酯,预防动脉粥样硬化和心脏病。花生中的亚油酸,可使人体内的胆固醇分解为胆汁酸排出体外,起到保护血管壁的作用,能预防心血管疾病。

除了上面这些蔬菜,像黄瓜、苦瓜、冬瓜、洋葱、芹菜、油菜、玉米、薏米、黑豆等,都具有良好的降血脂的作用,血脂高的朋友们也可以适量多吃这些食物。

糖人健康网,一个有温度的控糖平台,欢迎关注,有问必答!

怎样饮食才能降血脂?

高血脂的人大多是中老年患者居多,血脂的代谢大部分是肝脏,因此长期喝酒的人血脂也会不稳定,肝炎患者血脂容易高,想知道如何降血脂,就要知道血脂是怎么来的,通俗的讲是脂肪堆积过度导致的,为什么会脂肪堆积呢,脂肪进入人体正常的转化为激素、神经介质等,但是超过人体的需求就会堆积成病态,一方面是脂肪的摄入过多,另一方面是脂肪的代谢异常。

怎样饮食降血脂,这就需要进食低脂肪和促进脂肪代谢的食物,而且要规律作息;一日三餐要规律,不可暴饮暴食,饮食种类偏素食较好,动物内脏少吃,多吃新鲜的水果和蔬菜,例如冬瓜、芹菜、白菜、洋葱……水果中草莓、山楂、火龙果、西瓜、柚子、橙子都可以促进人体代谢,只要人体的新陈代谢正常了,吃的脂肪含量在正常范围内,那么就不会导致脂肪堆积,也就不会高血脂了。

怎样饮食才能降血脂?

越来越多的人血脂高,都是吃出来的。而且,他们明知很多食物富含脂肪,容易导致血脂高,但是并不忌口,反而大快朵颐。

如此不在乎的原因很直接,就是因为——血脂高有的时候没有症状。如果一个人不是很胖,但还是血脂高,那他可能更是肆无忌惮了。只有在体检的时候才会真相大白。

血脂高的直接害处,就是破坏血管的健康程度,给心脑血管疾病埋下隐患。从我们身边来看,很多食物都富含甘油三酯(主要来自于动物脂肪)和胆固醇,容易诱发血脂高的结果,但是反而很多人热衷于吃这些美食。

1、油炸食品。高温烹饪下的植物油,对身体是直接有害的,但是我们身边有大量的油炸食品存在。炸鸡柳、炸鸡翅,炸鸡皮,炸串儿,炸刀鱼、炸茄盒、干炸里脊……这样的路边摊食品,甚至充斥中小学校园门口。

我们发现很多未成年的孩子都变成了小胖墩儿,很大程度上是和吃这些食品有直接关系的。

2、肉类在东北有句土话,“没有什么是一堆烧烤不能解决的,如果解决不了,那就两顿。“

可以说,烧烤是伴随东北人、北方人的经常的饮食习惯。烤肉、烤肥牛、烤大肠、烤鱿鱼…等等,不但富含脂肪,还富含胆固醇。这些都是导致血脂高的美味。

除此之外,一些卤的肉类也成为很多东北人的餐桌常见食物。猪头肉因为味道独特价格低廉,更是走进千家万户,甚至有专门以此类肉类为营生的熟食店。“二月二龙抬头,抬龙头吃猪头“,商家的宣传,更是促进了这种饮食文化的推广。

此外有一款经典的肉类菜肴:红烧肉,肥而不腻,好吃增血脂没跑儿。

3、油类在外面就餐,很多菜肴的烹饪过程中使用的植物油、动物油普遍过于油腻。

一些家庭在购买猪肉之后,不舍得将肥肉熬成的猪油扔掉,也都用在了日常的饮食中;一些女性热衷于吃甜食、蛋糕类,摄入了大量反式脂肪酸,这也是血脂高的一个来源之一。

血脂高的危害很多人没有察觉到,察觉到的时候,需要及时的改善饮食习惯。

要养成体检习惯,及时发现并审查自己的饮食习惯中的不当之处,注意改善,这样才能远离血脂高,给血管一个健康的环境,给相关疾病竖立一道防火墙。内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。