脾虚到底是怎么回事?

您好,很高兴回答您的问题。脾虚问题是临床的常见病证。很多朋友表现为胃部不适,食欲减退,大便不成形,然后请中医看诊确定为脾虚证,实际上,大家对这个病证知之甚少,总想搞清楚脾虚到底是怎么一回事?接下来,朱大夫运用中医专业知识,为您做全面准确的解答分析。详细的谈谈脾虚的成因,临床表现以及关联疾病,预防调护的建议。

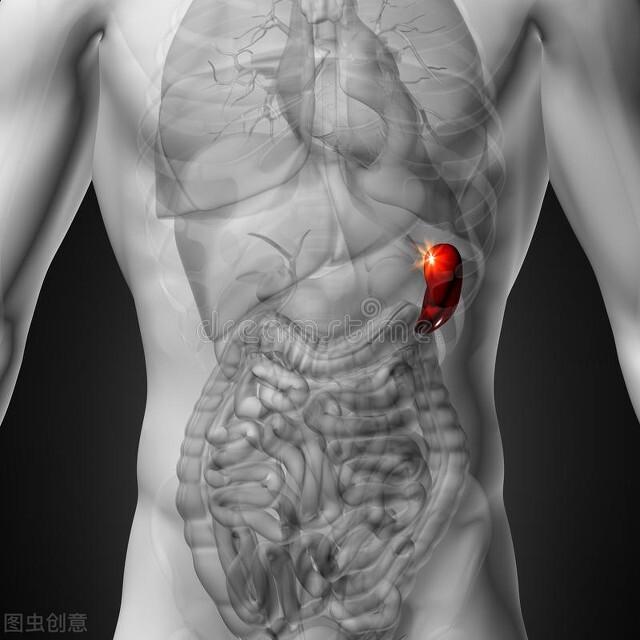

脾,形如刀镰,与胃同膜,而附其上之左俞,当十一椎下,闻声则动,动则磨胃而主运化,其合肉也,其荣唇也,开窍于口——《类经图翼》

首先,中医学中的脾与现代医学的脾脏并不相同,现代医学的脾是外周免疫器官,做一些免疫调节和吞噬衰老血细胞的工作。而中医学的脾涵盖整个消化器官的生理功能,这个功能以“脾主运化饮食水谷”作为基本的体现,脾的功能还包括化生气血,升清布散津液,升提脏器防止脏器下垂,统血防止血液溢出脉外等等生理作用。人体自诞生后,就依赖脾不断的运化饮食,化生气血以营养全身,所以饮食不节,饥饱无度,情绪不畅最容易造成脾气受损,脾气虚弱后功能下降就发生了脾气虚证,朱大夫通过临床诊病发现,多数脾虚的人群仅表现轻度的胃部不适,食欲不振,大便溏薄等胃肠功能减弱的功能性病变,例如功能性消化不良,慢性浅表性胃炎,胃下垂等。脾虚日久就可能发生器质性病变,甚至影响其他脏腑而发生诸多病证或实质性损害。例如水肿,心悸,失眠,黄疸,小儿营养不良,慢性萎缩性胃炎等。那么,造成脾虚的原因是什么呢?具体病证分类有几种呢?★饮食不节,情志因素是脾虚发生的主要原因,- 脾位于五脏的中部,按中医学的上,中,下三焦分类,脾位于中焦,因可消化饮食化生气血类似大地孕育万物,所以说“脾属土”。中医将脾的功能称之为“脾气”或“中气”,脾与胃相表里,中医认为胃为六腑属阳,为燥土,脾为五脏属阴,为湿土,脏腑之间互相配合,脾得胃的燥气而不湿,胃得脾的湿气而不燥,达到燥湿平衡的生理状态。若脾气虚弱,不能运化饮食,就会食滞不消,出现食少腹胀,嗳气打嗝,有酸臭味。脾为胃行其湿气津液,脾虚不能行津液,津液停滞形成脾湿,就会出现大便不成形,干稀不调,或胃肠无力,不爱排便,因湿气在脾,大便常粘腻不爽。

盖胃为水谷之海,而脾主运化,使脾健胃和,则水谷腐熟,而化气化血以行营卫,若饮食失节,起居不时,以致脾胃受伤,则水反为湿,谷反为滞——《景岳全书》

- 胃主受纳饮食,脾主运化饮食,饮食在脾胃形成弥散的水谷状态,所以中医常说“脾胃为水谷之河海,气血生化之源头”。脾气上升将精微气血津液水分上输于肺,经肺气宣发布散周身,胃气下降将饮食代谢的糟粕和部分津液向下推动,津液供人体吸收,糟粕形成粪便并排出体外,运化可理解为消化的意思。脾胃相互配合无时无刻都在运化推动。运化后的精微气血可营养五脏六腑,四肢百骸。《内经》说“谷入于胃,以传于肺,五脏六腑,皆受其气”。若脾气虚,气血来源不足,就会出现乏力气短,四肢无力,形体消瘦,因脾主肌肉,即便是不消瘦也常出现肌肉松弛懈怠。

脾胃之虚,怠惰嗜卧,四肢不收——《脾胃论》

- 由于脾胃以运化饮食和津液为主,脾气虚最常见的原因就是饮食不节,作息不规律,饮食不节可以理解为饥饱无度,生冷油腻辛辣刺激的食物摄入过多,三餐不定时或无规律。作息时间不稳定,晚上过度熬夜,早上必然起床贪睡,早餐的时间就不固定了。长期以往,脾胃功能必然受损,脾气受损,就出现脾虚问题了。情志因素也是脾虚的常见病因,忧思过度,心事过重,《内经》说“思则气结”,思虑过度就会出现气机凝滞不通,脾胃时刻都需要运动,一旦气机结滞脾胃也将受到严重的影响。

- 此外,劳累过度,先天禀赋偏弱,亦是发生脾虚的原因。

- 脾受致病因素刺激发生脾虚问题,起初以功能性失调为主,例如偶尔那顿饭吃的过饱,消化不良就属于脾气受损的问题,但一般无太大的影响。若持续性的饮食不节,情绪不畅出现脾气受损,就表现为脾气虚,气虚以功能下降为主,病情进展,气虚发展为脾阳虚,此时阳气的温煦推动力量就减弱,可在此基础上出现阳虚水停,阳虚血瘀等诸多病证改变。早期的脾气虚一般关联不到严重的疾病,仅为消化不良等脾胃症状。后期出现的脾阳虚,脾虚水饮湿邪停滞。脾虚瘀血气滞问题就复杂了,往往会发生在实质性病变,例如慢性消化系统疾病,萎缩性胃炎,黄疸,水肿等疾病。常见的脾虚证有:

- ①脾气虚证:脾气虚运化无力,患者常常出现食少纳呆,腹胀便溏,嗳气打嗝,吞酸腐臭,气虚者“劳则气耗”,悄悄活动后就容易出现乏力气短,周身困重。气虚血亦不足,面色常常暗黄。朱大夫遇到很多脾气虚患者大便不成形却不爱排便,因脾气虚推动无力,胃肠蠕动缓慢而导致,舌淡苔薄,脉弱是脾气虚的舌脉表现。脾气虚的体质可表现为多汗,感受火毒形成疮疖也较顽固,疮疡不爱出头说明脾气虚脓毒无力外托。

脾,外通窍于口。出汁液为涎。在七情主思虑,在身主肌肉,脾虚,面色黄也——《寿世传真》

- ②脾气陷证:也叫中气不足证,多因脾气虚进一步加重而导致,多见于饮食不规律的人群,表现为胃部不适,饮食不消化,气陷后脾气升清无力,气血常不足,伴有头晕心悸,失眠多梦,有的患者表现为肛门下坠,伴有严重的气短,情绪低落,本证多见于胃下垂人群。气陷则血亦陷,加之脾虚脾不能统摄血液,也可发生女性崩漏,功能性子宫出血的问题。

- ③脾阳虚证:多因脾气虚进一步加重而来,表现为脾阳温煦能力下降,除了伴有脾气虚症状,多伴有四肢不温,口水多,胃部明显怕冷,呕吐腹泻,遇冷加重,得热缓解。阳虚寒凝血瘀者则出现腹部胀大,鼓之如鼓,腹腔内有积液,肚脐凸起,青筋暴露,阳虚水饮停留,湿邪停滞,阻塞肝胆,出现黄疸。舌淡苔水滑有瘀斑,脉沉细。本证为脾虚重症,可发生于功能性疾病,但更多出现在器质性疾病中,例如肝硬化,重症胃炎,慢性胰腺炎等。

脾属己土。戊阳己阴。阴阳之性有别也。脏宜藏。腑宜通。脏腑之体用各殊也。若脾阳不足。胃有寒湿。一脏一腑。皆宜于温燥升运——《临证医案指南》

- ④脾虚湿困证:为脾虚不能运化水液,水液停滞而导致湿邪困脾,除有脾气虚症状外,还常表现周身困重,大便粘腻,因“湿聚成痰”,常表现咽喉不利,痰多或梅核气。湿易阻塞气机升降,清气不升,就会头脑不清,整天昏沉沉,因“湿性重浊”,湿邪充斥在皮肤肌肉内,出现形体肥胖或浮肿。本证多发生于代谢性疾病中,例如高脂血症,

- 脾关系到整个脏腑功能,以及津液代谢,气血化源,发生脾虚后可出现的病证较多,功能性和器质性病变都可发生,临床上,应注意辨证,详细区分。

备注:文中参考了经典的中医文献,结合个人经验和观点,图片来源于网络。

脾虚到底是怎么回事?

脾是人体重要的淋巴器官,有造血,参与人体的免疫反应等功能,脾的含血量丰富,又被称为“人体血库”。而脾虚,则包括一系列的病症,比如脾气虚,脾阳虚,中气下陷,脾不统血等症型,临床多表现为呕吐,泄泻,水肿,出血,经闭,带下,四肢发冷,小儿流涎等症状。脾虚的原因也有多种,常见的就是饮食失调,劳逸失度,或久病体虚。下面我们就来看看,脾虚的几种分型。

1.脾气虚。这种多表现为腹胀纳少,食后胀甚,肢体倦怠,神疲乏力,少气懒言,形体消瘦,或肥胖浮肿,舌体淡白。

2.脾阳虚。这种多表现为大便稀溏,纳少腹胀,腹痛绵绵,喜欢温暖,喜欢捂按,而且手脚都是冷的,面目无华或者浮肿,小便短小,女性白带多而且色发白,质清稀,舌苔白滑。

3.中气下陷。这种多引起久泻,子宫脱垂等症状。

4.脾不统血。这种多见于慢性出血病症,比如月经过多,崩漏,便血,衄血,皮下出血等,还伴有脾气虚的症状。

脾虚,是一个慢性长期的病症,并不是一时半会就可以改变的,平时注意时疗和调养很重要,比如没有食欲的时候,喝点米汤,保护脾胃,不吃一些辛辣刺激的食物。而且脾胃功能不好的人,也不要吃一些滋腻,难以消化的补品,吃了之后,不但不能补益身体,还会雪上加霜。再就是适度运动,运动可以增进食欲,促进消化。

药事网权威解读,未经授权不得转载,抄袭必究。脾虚到底是怎么回事?

可能很多人都听说脾虚这一说法,但是对于脾虚的具体概念,大家所具有的了解往往很少。在中医上,脾虚证是指机体的脾脏虚弱进而所引起的病证,存在有脾虚证的患者,其病情往往较为繁杂,较为常见的症状有呕吐、泄泻和小儿多涎等临床表现。

如果是脾气虚的患者,此时可能表现为腹胀纳少,出现有食后胀甚,肢体倦怠甚至是神疲乏力或肥胖浮肿等症状。

脾阳虚的患者,则主要表现为大便的溏稀,其可能会存在有纳少腹胀和腹痛绵绵等不良症状,对于绝大多数患者而言,往往喜温喜节按,其四肢不温,面目无华或浮肿,小便则表现为短少或白带多,与此同时舌苔显现出白滑的情况。

中气下陷的患者,则是在脾气虚见症的基础上,还存在有气陷的临床表现,一般而言,此类患者在临床上较为常见的症状有久泻、脱肛和子宫脱垂等。

相比较之下,脾不统血的患者,则是在其机体脾气虚见症的基础上,存在有慢性出血的临床表现,此时在临床上表现为月经过多、崩漏、便血和皮下出血等。当然,患者们除了存在有出血的症状外,往往还兼有脾气虚弱的一些症状。

指导专家:陈宝财,医学硕士,主治医师,沧州市人民医院国医馆。擅长:在肿瘤中医治疗、临床常见内科、妇科等疾病上积累了丰富的经验,形成了自己的诊疗特色。

觉得本文有用,欢迎点赞或推荐给朋友,并关注【医联媒体】。

脾虚到底是怎么回事?

脾虚,简单来说就是脾胃虚弱。在中医上认为思虑过度会对脾造成损伤,另外,在生活中吃太多的寒凉、辛辣食物、熬夜、疲劳过度、饮食不规律等都会造成脾胃虚弱。

脾的功能主要是主运化、主生血统血、主升清,脾还主四肢,开窍于口,其华在唇。也就是说只有脾的功能正常,运化功能正常,人的饮食消化功能才能正常,如果脾胃出现问题,那么人的胃口也就不会好。此外还会导致出现腹泻、呕吐、身体水肿等一系列问题。

生活中怎么调理脾胃?

首先要调整好个人情绪,不要大喜大悲,更不要焦虑忧思,这样会对脾造成损伤,另外在饮食上要多加注意,荤素搭配,主要以素食为主。少吃或不吃寒凉食物,注意保暖,同时适当增加运动锻炼。

想要调理好脾胃,最好还是从饮食方面下手,多炖汤水补养滋润一下,如果脾胃虚弱的比较厉害,建议找中医吃药调理一下。

脾虚到底是怎么回事?

脾虚,其实是中医的一种病症名称,而中医所说的脾,与西医所指代的“脾脏”,还是有所区别的。

中医认为,脾是很重要的人体系统,脾主运化,而且可以生血,更称之为“后天之本”,脾的重要性可见一斑。

那么,脾虚到底是怎么回事呢?前面已经说过,中医认为脾主运化,这里的意思就是说,脾有运化水谷精微的作用,一是运化水液、一是运化营养。

人在吃下食物后,都要通过脾的运化功能,把营养物质和水液,转化为精气、血、津液等一些精微物质,滋润、濡养身体及肌肉等各个部位,这样身体才能得到所需的能量。

当人体因为先天禀赋不足,或者是劳累过度、情志因素、后天饮食不节等诸多原因,导致脾脏功能失调,引起脾气虚弱时,脾就不能很好的完成运化食物的功能,同时水液在体内停聚,从而人体会出现一系列脾虚的症状:

- 当脾气虚弱时,运化水谷精微能力减弱,人体会出现消瘦、腹胀、大便稀、饮食少、神疲乏力、四肢无力、少气懒言等一系列症状;

- 当脾气虚弱时,运化水液的功能失常,人体会出现肢体浮肿、形体肥胖、舌淡、苔白、脉弱等症状。

- 脾虚时,脾的统血功能减弱,人体容易出现出血证候,比如月经量多、月经期延长、崩漏等。

- 脾为气血生化之源,长期脾虚,并且没有得到很好治疗时,就会气血亏虚,出现乏力、面色晄白或者萎黄等症状。

中医认为,脾为后天之本,气血生化之源,所以脾的功能是否正常,直接关系到了身体的健康,一旦出现了脾虚的情况,应该及时积极的调理,以免延误病情。

脾虚如何调理?对于脾虚的情况,中医治病讲究辨证论治,需根据患者症状、体征,四诊合参,外养内调,在服用中药的同时,配合饮食及生活方式的调养。

1、中药内服

中医认为,脾虚可分为脾气虚、脾阳虚、中气下陷、脾不统血等证型,所以在用药上,也许根据具体证型,服用不同药物。

- 脾气虚,需健脾益气。常用中成药及汤剂:六君子丸、香砂六君丸、补中益气丸、参苓白术散,或者加味四君子汤。

- 脾阳虚,应温中健脾。常用中成药及汤剂:六味地黄丸、桂附地黄丸以及附子理中汤等。

- 中气下陷,常用中成药及汤剂:补中益气丸、补中益气汤等。

- 脾不统血,补脾养血。常用中成药及汤剂:香附丸、健脾生血片、逍遥丸和归脾丸或者归脾汤等。

2、生活方式调理

- 饮食方面,三餐定时定量,食物要清淡易消化,避免冰冷寒凉或者刺激性的食物,多吃一些红枣、红糖、生姜、狗肉、红茶、山药、薏米、白扁豆、红小豆之类食物,适当用黄芪、当归、大枣等泡水喝。

- 生活方式方面,保证足够的睡眠,保持良好的心态,长期坚持锻炼,增加机体免疫力。经常按摩足三里穴等穴位,或艾灸三阴交等穴位,平时还可以做腹部按摩,比如在脐周做顺时针和逆时针方向的摩腹。

中医认为,脾主运化,脾为后天之本,脾虚多数都是因为饮食不规律,劳逸失调,先天不足等原因引起。

如果脾胃功能出现问题,很可能会影响身体健康,从而出现食欲减退、失眠多梦、贫血、四肢乏力等诸多症状,长期脾虚,还会影响其他脏腑的运化功能,所以对于脾虚问题,需要积极治疗。

建议在中医的辨证论治下,采取内调外养的方法,一方面,根据证型内服中成药,另一方面,保持良好的饮食习惯、生活习惯,争取早日养好脾胃。

我是控糖人,很高兴为大家科普健康知识~如果您喜欢我的文章,请点击右上角关注我。如果您有疑问,可以评论区留言。最后,感谢您的阅读,祝您幸福安康!

脾虚到底是怎么回事?

脾虚到底是怎么回事?这个问题问的其实非常好,虽然在日常生活当中我们经常会提到脾虚,但是真正的脾虚到底是为什么,有什么影响,我们需要做些什么来解决这个问题,很多人并没有一个清晰的思路。今天借着这个机会,我们用简单一点的语言来讲一讲脾虚到底是怎么回事。

脾虚到底是怎么回事

脾虚的概念,在中医上讲的非常多。从虚字上我们很简单就能理解到就是无力的意思。而脾在人体当中是主运化的,所以脾虚其实讲的就是“运化无力”的意思。脾运化水湿,当运化无力,脾出现虚症的时候,我们体内的水湿,湿气就无法得到很好的运输,无法上行,或无法下行。停滞在体内,就容易衍生出很多湿气重的问题,影响人的健康。

为什么会出现脾虚呢

人体的每个脏器都有自己适合的生存环境,脾喜燥,畏冷。一般生活当中一些不好的生活习惯很容易造成脾虚。

比如,现代生活中吃冷食,喝冷饮基本是每一个人都会做的事情,特别是在大夏天的时候,为了解暑,我们喜欢把水果,饮料,啤酒这些冰在冰箱当中,然后在吃饭的时候食用。这样的行为,在不知不觉当中就伤害到了脾胃,当到一定程度的时候,脾虚的现象就产生了。所以看脾虚,中医在开完方子之后,都会叮嘱一句,忌生冷,别喝冰水之类的话。

出现脾虚的现象如何调理

在祛湿理论上面,健脾祛湿是常见的祛湿思路。因为脾虚和湿气重是两个关联性非常紧密的现象。

所以,当脾虚的现象出现的时候。我们能做的两件事就是:

(1)祛湿,祛除体内的湿气,让脾的生存和恢复环境更好一些。

(2)健脾,调理脾的运化功能,让其恢复正常的功效。

我在接诊这一类的病人时,经常建议他们采用茶养+煎药+食疗的组合方法,效果非常好,特别是对于一些比较年轻的人来说,恢复的速度有的非常的快,最快的三个月祛湿效果就比较明显了。当然,这里的效果跟个人体质也有很大的关系,具体时间不能统一而论。

国医湿茶,我推荐的比较多。主要是因为它分寒热,根据不同人的体质做了分型。不会产生越祛越湿的现象。而对于常见的赤小豆,薏苡仁这些药食两用的东西,我建议大家可以结合一些食材进行食疗,比如用赤小豆煮汤,薏苡仁熬粥,五指毛桃和人参煲鸡汤。这些都有比较好的健脾祛湿的效果。

【国医茶养】提醒大家,任何中医上的问题都不能急于求成,我建议大家茶养也是因为希望大家养成养生的习惯,给自己建立一个健康的生存空间。有湿气相关问题的可以关注“国医茶养”官方头条号,私信发送“国医”二字领取独家调理方法。有空,第一时间回复大家哦!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。