中国文学史上比较知名的咏梅诗词有哪些?你如何评价?

谢友邀请:

关于写梅花的诗有很多!很多!我就把我所知道的梅花诗分享给大家,望品读,我有意不说明作者或诗的出处,望各位诗友对号品读!看看有多少作者在里面!

——细草穿沙雪未消,吴宫烟冷水迢迢。

——梅花村里无人见,一夜吹香过石桥。

春来幽谷水潺潺,的砾梅花草棘间。

一夜东风石破裂,半随飞雪渡关山。

一树梅花白玉条,迥临村路傍溪桥。

不知赶水花先发,凝是经冬雪未消。

春入西湖到处花,裙腰芳草抱山斜。

盈盈鲜佩临烟浦,脉脉当垆卖酒家。

骚人搹笔费平章,雪梅争春未肯降。

梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香。

纤纤萝蔓牵草屋,细细苔花点石矼。

梦断酒消山月吐,一枝疏梅卧墙东。

忙在鄱君旧国旁,马穿修竹忽闻香。

偶得眼乘蝴蝶去,隔树深深几树芳。

三月东风吹雪消,湖南山色翠如浇。

一声芜笛无人见,无数梅花落野桥。

梅花喜欢漫天雪,冻死苍蝇未足奇。

为爱梅花欲断魂,酒杯难遣是黄昏。

逆风香里随笻去,知在月明何处村。

墙角数枝梅,临寒独自开。

遥知不是雪,唯有暗香来。

驿外断桥边,寂寞开无主。

俏也不争春,只把春来报。

待到山花烂漫时,她在丛中笑。

飘飘雪花漫天舞,艳艳红梅笑寒冬。

我有好多梅花诗,请诗友们在评论区里补上。

谢谢各位诗友的阅读!祝友友们新年快乐!

中国文学史上比较知名的咏梅诗词有哪些?你如何评价?

唐朝李商隐,宋朝王安石陆遊,元朝王冕,现代毛泽东。本人觉得古人已写绝,令今人不能超越。

中国文学史上比较知名的咏梅诗词有哪些?你如何评价?

梅花在古典诗词中,是一个高频率的意象。由于别的花都在春天和夏天开放,因此,在秋天开放的菊花,就显得难能可贵,而在冬天开放的梅花,就更加难能可贵了。

因此,梅花身上就承载了两个非常重要的意象意义:一是梅花能够在恶劣的环境中开放,体现出了它顽强坚韧的意志力,坚贞不屈的品格。二是因为冬天过了,就是春天,这也就意味着梅花是所有花的前驱者,梅花送走了冬天,迎来了春天,迎来了百花争艳的世界。

梅花的这两个品格,与中国古代文人士大夫的两种精神品质是很契合的。一种是不同流合污的“君子之风”,还有一种就是先人后己的“利他主义”。因此,梅花才会深受古代诗人的喜爱,它也由此高频率地进入中国古典诗词世界里,产生了非常多的杰出的诗歌。

在这些诗歌中,有几首特别值得注意,而且还都产生了非常有名的金句。

第一首是林逋的《山园小梅》。里面的金句是:“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏。”。这个句子美在于诗人把梅花、水、月、黄昏,以及梅花的香合在一起,营造出了一种迷离恍惚韵味悠长的景致。这是古人在写诗的时候,对诗歌“趣味”极力追求的表现。

第二首是卢梅坡的《雪梅》。最有名的金句是:“梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香。”这句诗把梅花和雪放在一起比较,产生了一种“双赢”的效果。让梅花的形象更加丰满。

第三首是王安石的《梅花》。最有名的金句是:“遥知不是雪,为有暗香来。”这首也是把雪和梅花放在一起,不过和卢梅坡的那一首不同的是,这一首认为梅花的能量,是超过雪的。因为梅花除了像雪那样的洁白无瑕以外,它还具有一种香的风骨。

第四首是王冕的《墨梅》。这首诗的金句是:“不要人夸颜色好,只留清气满乾坤。”王冕在这里,特别把梅花的香气提出来说,而且用清气来替代梅花的香气,目的是通过忽略梅花的“物资因素”,强调了梅花的“精神品质”,这就把梅花提升到了一个“纯道德”的高度。

第五首是陆游的《卜算子·咏梅》。这一首诗的金句是:“零落成泥碾作尘,只有香如故。”这首诗之所以特别,就在于它不仅仅是说到了梅花的开放,写到了梅花的颜色和香,同时还写到了梅花的遭遇。梅花就是遭遇了不测,落到凡尘之中,它依然香气逼人。这里所讲的这首词的梅花,意象就更加宽广,具有了“社会性”。

陆游除了《卜算子·咏梅》以外,他还写过一首题为《梅花》的绝句。这首诗里有一句:“何方可化身千亿,一树梅花一放翁。”前面我们所讲的诗,说的都是古人在写梅花高洁的精神品质。但是所谓“文学就是人学”,写梅花,其实就是写人。不过古代诗人都没有明显表明这个道理。而陆游在这里,直接就说,梅花就是他自己——放翁。这就直接揭示了诗人的写作意图。

古代诗人所写的那些梅花诗,固然韵味悠长,对梅花的刻画固然形象生动,不过他们都有一个特点,就是他们提倡的是一种“孤独的坚持”。就算陆游写的“一树梅花一放翁”,感觉也都只是“孤独的坚持”“穷则独善其身”,这就是古人想要表达的。至于“达”了以后,那就是“达则忘了大家”,谁还再写梅花诗呢?

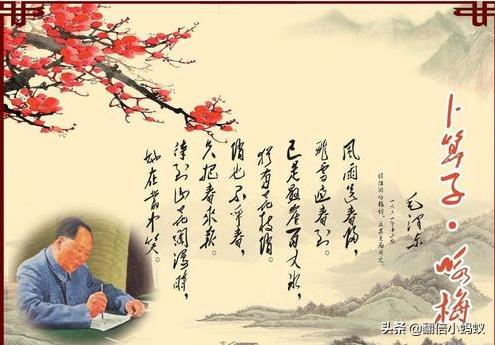

所以,在写梅花诗上,最有新意的,应该是毛泽东的《卜算子·咏梅》:“风雨送春归,飞雪迎春到。已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏。俏也不争春,只把春来报。待到山花烂漫时,她在丛中笑。”

毛泽东写这首《卜算子·咏梅》的时候,他说了,是因为不满陆游写的《卜算子·咏梅》,因此才反其意而写。

那么,毛泽东反其意,是反的什么意呢?

陆游的《卜算子·咏梅》写的是“孤独的坚持”,而毛泽东写的《卜算子·咏梅》,则是“奋勇的搏击”。

毛泽东的这首词,在选择意象的时候,最典型的一个特点,就是毛泽东并没有用“香”这个意象,或者用王冕用过的“清气”。毛泽东为什么不用这个意象呢?就是因为毛泽东所提倡的,并不是一种“孤独的坚持”,也不是文人士大夫的那种高洁,那种所谓的不同流合污,那种脱离普通群众的姿态。

不但如此,毛泽东对梅花的鲜艳,还进行了充分的描写。正如前面我们讲过的,古代诗人在写梅花诗的时候,一般会把梅花和雪放在一起。为什么会把梅花和雪放在一起呢?除了雪作为一种背景,除了雪的洁白朴素以外,其实就是要摒弃梅花“艳丽”的颜色。因为只有摒弃了梅花的“物质性”,它的“精神性”才能体现出来。王冕说“不要人夸颜色好”,就是这个道理。

可是毛泽东恰恰相反,他用的是一个“俏”字。这个字,就是想要表现梅花有一种活色生香的模样,有一种拥抱生活的模样,有一种千姿百态的模样,有一种具有强大生命力的模样。

除了在意象的选择上,毛泽东非常讲究以外。毛泽东还赋予了梅花别样的姿态。比如“风雨送春归,飞雪迎春到”这句诗,我们感觉毛泽东写的梅花是在拥抱风雪,它就像一只战斗的海燕,在风暴中驰骋搏击。而不仅仅是呆在墙角,或者呆在水边,等待寒风的肆虐。这种积极主动、战天斗地的姿态,在古人的诗歌中是没有的。

除此以外,毛泽东最后还有一句“待到山花烂漫时,她在丛中笑”。毛泽东在这里写的梅花,不是一个孤独的模样。它是和众花在一起。山花烂漫之时,他并不是孤独地离开,而是把自己完全融入老百姓的千姿百态的生活之中。

由此可见,毛泽东写的梅花,是一种全新的模样。

古代诗人写的梅花都没有脱落文人士大夫的那种孤傲之气,独有毛泽东写的梅花,是一个“人民领袖”的模样,它不但能够在飞雪之中,在悬崖之上,为民谋幸福,而且在烂漫山花时,还和人民一起拥抱生活,走向未来。

中国文学史上比较知名的咏梅诗词有哪些?你如何评价?

最有名的两首《卜算子·咏梅》,对梅花的喜爱是相同的,描述风格却迥异,而且这两首词是连带产生的哦。

驿外断桥边,寂寞开无主。已是黄昏独自愁,更着风和雨。

无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥碾作尘,只有香如故。

风雨送春归,飞雪迎春到。

已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏。

俏也不争春,只把春来报。

待到山花烂漫时,她在丛中笑。

其中一首是毛主席所作,另外一首为南宋词人陆游所作。大家猜猜两首词对应的作者分别是谁?

既然是选择题,难度自然降低了很多。第一首的梅花,坚贞而甘于寂寞,“零落成泥碾作尘,只有香如故”,九死不悔。词人以物喻人,托物言志,暗喻了自己虽终生坎坷却坚贞不屈,达到物我两融境界,笔调清新,意味深刻,是咏梅诗词中的上佳之作。

第二首的梅花,即使生长在悬崖边,天气奇寒,“百丈冰”,却依然“花枝俏”,乐观主义精神即显;不争春而报春,山花烂漫之时,她在丛中笑,完美地表现了梅花功成不居的风采!

仔细看过,即知第一首为南宋陆游所作,第二首应为毛主席所作,因为主席的诗词,很少愁苦之态,而多为革命乐观主义精神。

我们开始所说的这两首词是连带产生的,因为主席的《卜算子·咏梅》前面还有一句话,“读陆游咏梅词,反其意而用之”。反其意而作,也是主席写作风格之一,举一例,1949年4月,主席所作《七律·人民解放军占领南京》,"宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王",此句即反我们熟知的"穷寇莫追"而写。

主席的这首《卜算子·咏梅》写于1961年12月,当时为三年困难时期,毛主席读陆游咏梅词,反其意而用之,抒发情怀,描绘了一个全新的梅花形象,寄托逆境振奋、功成不居的情怀。词作一出,即广为传颂,而且创作为音乐、京剧形式,深深鼓舞民众克服困难,奋发拼搏之志!

毛主席

朱老总在工地干活

中国文学史上比较知名的咏梅诗词有哪些?你如何评价?

墙角数枝梅,临寒独自开,遥知不是雪,为有暗香来。

这首诗是王安石所写

大概意思是墙角几支梅花,不惧严寒傲然盛开,远望不是雪,因为有暗香飘过来。

王安石以梅喻己,处于困境依旧坚持自我,坚持改革才是宋朝繁荣富强的出路。

那个时候王安石已经被同僚排挤,罢黜相位被贬,心理既有满腔热血一心为国,却不被认可的愤慨,又对自己认为改革正确而坚持不懈努力的激励。

中国文学史上比较知名的咏梅诗词有哪些?你如何评价?

宋初杭州有位林逋,隱居杭州西湖孤山,終生未娶,仍稱梅妻鶴子,喜愛梅花,“暗香浮動月黃昏”。聖旨封林逋,“和靖”。近代,毛主席詠梅詞,是和宋代陸遊的詞的。蔔算子,詠梅,讀陸遊詞反其意而用之,風雨送春歸,飛雪迎春到。已是懸崖百丈冰,猶有花枝俏。俏也不爭春,只把春來報。待到山花爛漫時,她在眾中笑。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。