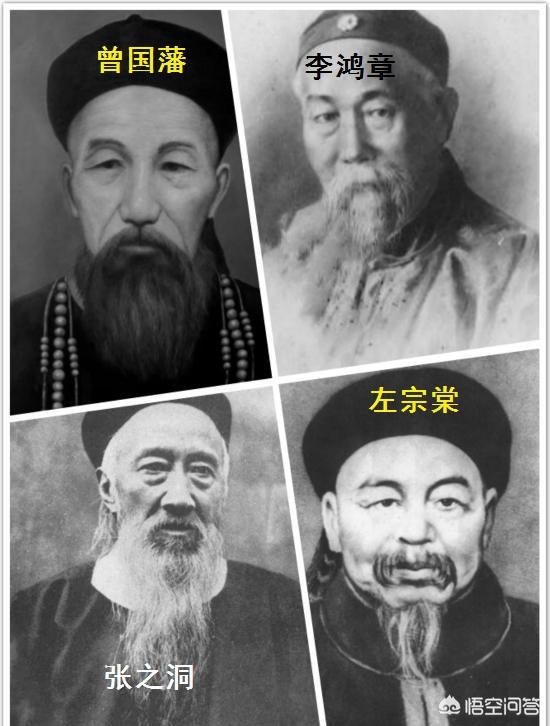

曾国藩、李鸿章、张之洞、左宗棠谁的官职最高?

曾国藩、李鸿章、张之洞和左宗棠被称为晚清的四个中兴名臣,硬生生地为清朝延续了几十年的命。

曾国藩崛起于太平天国运动时期,可谓是时势造英雄,他也抓住了这个机遇,一步一步地往上爬。

他虽然只用了十年时间便升到了二品礼部右侍郎的位置,可是当时的汉臣即便官位再高,手里的实权也不见得能够高到哪儿去,毕竟当时清朝的统治者“防汉甚于防川”。但是,他在组织了湘军之后,手上有了兵权,政治地位自然便上去了,手里也慢慢有了实权。

所以,曾国藩算得上是汉人官员在清朝抬头崛起的第一人,汉人官员在政治、经济、军事各领域逐渐取得主导权可以说是始于曾国藩。

不过,也正因曾国藩崛起于太平天国运动时期,他所获得的功劳便是打太平军,可想而知他到底砍了多少人的头颅,所以他很“荣幸”地获得了“曾剃头”这个吓人的绰号,这也是他在民间的名声不太好的原因。

曾国藩官至两江总督、直隶总督、武英殿大学士,被封为一等毅勇侯,他因为老老实实地解散湘军,让慈禧很开心,所以慈禧挥挥手给了他一个“文正”的谥号,满足了他作为一个文人的追求。

左宗棠被林则徐夸为“绝世奇才”,他也确实少年得意,虽然小了曾国藩一岁,却早了曾国藩两年中举,但是谁又能想到他的科举之路竟然卡在了会试之上?

后来,曾国藩考过了会试,左宗棠却不断地落榜,以至于左宗棠气得发狠话说再也不参加科考了。

左宗棠放弃科考之后,回家当了几年的教书匠,太平天国运动爆发之后,他放下了书本,去了湖南巡抚的幕府,为湖南巡抚出谋划策,从而为人所熟知。

他后来能够出任浙江巡抚,也少不了曾国藩的提携,只不过左、曾两人或出于“瑜亮”之故,或出于政治上的避讳,闹得很不愉快。

左宗棠一生参与平定了发、捻、回三场动乱,后来又收复了新疆,功勋卓著,人人敬称一声“左公”,即便到了今天,他也仍然受到很多人的赞誉。

左宗棠官至两江总督、东阁大学士、军机大臣,被封为二等恪靖侯,谥号“文襄”。

张之洞和曾、左、李三人存在着明显的不同,曾、左、李是抓住了太平天国运动这个机遇,然后凭借军功“蹭蹭蹭”往上升,可是张之洞前期所走的却是正正经经的文官的升迁之路。

当然,这并不是说张之洞在军事上是一个完完全全的“小白”,中法战争之时,他因为是力主和法国一战,被擢升为两广总督,从清政府收编黑旗军、任命刘永福为记名提督到奏请67岁老将冯子材打败法军,张之洞的军事战略目光不可谓不高,这也是他后来被人称为“香帅”的原因。

不过,对于张之洞,也许人们更熟悉的是他的另外两件事,一是洋务运动时期兴办实业,一是八国联军侵华时牵头“东南互保”。

张之洞创办了中国第一家钢铁企业汉阳铁厂,还创办了晚清规模最大、装备最先进的兵工厂汉阳兵工厂,他对于中国近代实业的发展有着不可忽视的影响。

慈禧向11国宣战之后,张之洞一方面考虑到清军不是洋人的对手,另一方面考虑到保护自己的实业不受战争的破坏,从而牵头发起了“东南互保”,毫不避讳地说“坐拥东南,死不奉诏”,将慈禧气了个半死,可到最后慈禧也不敢拿他怎么样。

载沣上台执正之后,张之洞仍然位居中枢重臣,不敢对他有所不敬。

张之洞官至湖广总督、军机大臣、体仁阁大学士,谥号“文襄”。

李鸿章是曾、左、张、李四人之中最饱受争议的一个人,誉之者有之,毁之者更有之。

梁启超曾经说过:“故有曾国藩,然后有李鸿章。”

此话之意再明显不过了,李鸿章后来之所以能够成为晚清重臣,绝对离不开曾国藩的提携,说白了李鸿章就是踩着曾国藩的肩膀上位的,当然,这也是曾国藩主动让李鸿章踩的。

曾国藩在平定了太平天国运动之后,因为手握重兵,为慈禧所猜忌,为了消除慈禧的猜忌,他主动解散了湘军。原本在平定了太平天国运动之后,曾国藩应该再一次提兵北上平定捻军,可是为了让慈禧放心,他不仅放弃了这个机会,解散了湘军,还主动退居幕后扶持李鸿章,将李鸿章推倒了台上,李鸿章这才捞到了平捻之功。

李鸿章虽然为清政府发展了军事,但是,他花费了无数的心血和金钱所打造出来的军事力量却只是一只纸老虎,被日本人一戳就破。

他一生之中为清政府和洋人、日本人签订了不知多少不平等条约,这也是他最遭人唾骂的地方。

虽然李鸿章自称为清朝的“裱糊匠”,可实际上谁都知道他只是慈禧一人的“裱糊匠”,专门为慈禧“擦屁股”,从而让慈禧的地位更为稳固。

李鸿章官至直隶总督、北洋大臣、文华殿大学士,被封为一等肃毅伯,死后被追晋为一等肃毅侯,谥号“文忠”。

那么,曾国藩、左宗棠、张之洞和李鸿章四个人的官职到底谁高谁低呢?

如果只是简单地看他们官职品位的高低的话,曾、左、张、李四个人实际上同为大学士,所以都是正一品大员,但是,李鸿章是文华殿大学士,曾国藩是武英殿大学士,左宗棠是东阁大学士,张之洞是体仁阁大学士,从清朝的“三殿三阁”制度来看,显然是李的官职最高,曾次之,左再次之,张最次之。

不过,若论爵位的话,则是曾国藩最高,左宗棠次之,李鸿章再次之,张之洞没有爵位。

若论谥号的话,也是曾国藩的“文正”最高,李鸿章的“文忠”次之,左宗棠和张之洞的“文襄”再次之。

当然,如果说谁的名声最好的话,显然是左文襄公。

曾国藩、李鸿章、张之洞、左宗棠谁的官职最高?

晚清四名臣都是正一品,品级不相上下,需要多方面比较,我们先看曾国藩、李鸿章、张之洞、左宗棠四人生前担任的主要官职。

1,曾国藩,两江总督、直隶总督、武英殿大学士,一等毅勇侯。

2,李鸿章,东宫三师,北洋通商大臣、直隶总督,文华殿大学士,一等肃毅伯。

3,左宗棠,闽浙总督、陕甘总督、两江总督,军机大臣,东阁大学士、二等恪靖侯。

4,张之洞,两广总督、湖广总督、两江总督,军机大臣,体仁阁大学士。

论爵位,曾国藩>左宗棠>李鸿章>张之洞在品级相同的情况下,论爵位,很明显曾国藩第一,他是一等侯爵;左宗棠第二,他是二等侯爵;李鸿章第三,他是一等伯爵;张之洞最末,他没有爵位。

清朝汉臣的爵位一般来自军功,曾国藩、李鸿章、左宗棠都曾率军镇压太平天国运动,分别是湘军和淮军领袖,因此都有军功,都有爵位;曾国藩是镇压太平天国第一人,左宗棠还有收复新疆之功,两人功高盖世,生前就是侯爵;李鸿章军功略逊,生前是伯爵,死后追一等侯爵;张之洞没有军功,故而终生没有爵位。

论官职,李鸿章>曾国藩>张之洞>左宗棠清朝不设宰相,实行殿阁制度,设“三殿三阁”,分别是保和殿、文华殿、武英殿、文渊阁、体仁阁、东阁,每殿阁大学士都是正一品,略相当于宰辅之臣,但地位高低不同,从低到高分别是东阁—体仁阁—文渊阁—武英殿—文华殿—保和殿。

论官职,四人都是总督,从一品;都是大学士,正一品,但李鸿章是文华殿大学士,地位最高;曾国藩是武英殿大学士,地位仅次之;张之洞是体仁阁大学士,地位更次;左宗棠是东阁大学士,地位最低。之所以出现这种排序,跟左宗棠的出身有很大关系,因为曾国藩、李鸿章和张之洞都是进士出身,只有左宗棠是举人出身。

另外,李鸿章、曾国藩终身未任军机大臣,左宗棠、张之洞曾任军机大臣,但军机大臣的地位和实权在晚清并没有那么重要了,比不过有实权的直隶总督,而且还有地方督抚不兼任军机大臣的惯例,左宗棠、张之洞都是晚年卸任总督后才担任军机大臣,有点养老的意思了。

论名气,曾国藩>李鸿章>左宗棠>张之洞曾国藩的名气很大程度上要感谢读书人和出版商们,因为曾国藩善于修身养性,齐家治国平天下,被信奉理学的读书人追捧为“半个圣人”,与孔子、孟子、朱熹并列,喜欢鼓吹成功学的出版商更是不断推出各种版本的曾国藩作品,可以说曾国藩的名气很大程度是被炒热的。、

李鸿章就不用说了,因为长期跟着慈禧老妖婆混,领导洋务运动,创建北洋水师,并且跟洋人打交道,各方面交际十分广泛,特别擅长签订不平等条约,“年少不知李鸿章,长大方知真中堂”的传播,居然把李鸿章塑造成了“忍辱负重,力挽狂澜”的英雄。

左宗棠、张之洞名气略逊,但两人是真正的实干家,不矫情,不吹牛。

论贡献,左宗棠>曾国藩>李鸿章>张之洞四人对国家和民族的贡献有很多相似之处,但曾国藩、左宗棠偏武功,张之洞偏文治,李鸿章则文治武功兼而有之,不过就对国家和民族的长远贡献看,左宗棠第一毫无悬念。

曾国藩领衔镇压太平天国起义,对清廷有再造之功,无论清廷如何吹捧他都不过分;李鸿章忍辱负重,挨打挨骂,勉力维持,独自支撑,清廷吹捧他也可以理解,但曾国藩和李鸿章的功劳是短时间的、对满清朝廷的功劳。从长远来看,对整个国家和民族而言,他们并非不可或缺,清廷早日灭亡未必不是一件好事,只是国内惯常的政权更迭而已。

只有左宗棠,力排众议,以七十多岁高龄收复新疆,维护了我国领土完整,这种战略眼光、这种责任担当、这种勋劳战功是不仅在当时无与伦比,也是前无古人后无来者的。左宗棠的贡献不是对某个朝代的贡献,是对整个国家和民族的贡献,影响深远直至如今。

可以说,中国历史上没有曾国藩、李鸿章、张之洞,中国仍是完整之中国;但如果没有左宗棠,中国不会是完整之中国。左宗棠之功,震铄古今!我是专注历史文化的狄飞惊,欢迎关注我!

曾国藩、李鸿章、张之洞、左宗棠谁的官职最高?

“晚清中兴四大名臣”不是皇帝钦定的,而是史学家甚至民间的结论,于是也存在争议。一种说法是曾、左、胡、彭,即曾国藩、左宗棠、胡林翼、彭玉麟;一种说法是曾、左、李、张,即曾国藩、左宗棠、李鸿章、张之洞。毛泽东最推崇的两个人,一个是曾国藩,一个是胡林翼,毛泽东的表字润芝,就是因为敬佩胡林翼而取的,蔡锷将军还收集曾胡练兵语录而编纂出了《曾胡兵法语录》,这个《语录》还成为了黄埔军校的教材。故而,在下认为晚清四大名臣应该为曾、胡、左、李,张之洞后起之秀,其功劳不如这四位。那么,按照传统的说法——曾、左、李、张,这四大名臣,谁的级别最高,官职最大呢?

曾左李张

先上结论,我认为从位高权重来说,级别最高、官职最大的就是后起之秀的张之洞,后来者居上嘛!

曾国藩获得了文臣最高的荣耀,还差一点封王。咸丰皇帝最头疼的人,不是穆拉维约夫,也不是恭亲王奕?,更不是慈禧,而是洪秀全。为了消灭愈演愈烈的太平天国,拿下“学渣教主”洪秀全,咸丰皇帝公开向朝野承诺——克金陵者王。重赏之下必有勇夫,更何况是皇帝是承诺,君无戏言,万乘之尊必然是一诺万金,消灭太平天国,攻下南京城成为了“王道”。曾国藩基本是靠着自费、自募的方式,在屡败屡战中,费尽九牛二虎之力,终于拿下了金陵城。这时,咸丰已经驾崩三年了,剩下的孤儿寡母的慈禧(包括慈安)、同治却把这个承诺给忘了。给予曾国藩的封赏,一下子打了三折,从王降到了侯——一等毅勇侯。

曾国藩

弄得曾国藩的女儿私下发牢骚说,这也太细了。细,有点含蓄,其实就是太小太抠门了。面对慈禧的耍赖,跟曾国藩一起平叛太平天国的将士们很生气,就连左宗棠也投石问路地“怂恿”曾国藩欺他孤儿寡母“干大事”。曾国藩忍了,然后自断臂膀,裁撤湘军,功成身退。回顾曾国藩的仕途,他官至两江总督、直隶总督、武英殿大学士,去世后,清朝把最好的谥号——文正给了他。细数整个清朝,获得文正谥号的也不过八人,曾国藩名列其中,也算让他家人欣慰了。此外,清朝还追赠他为太傅,入选祀京师昭忠、贤良祠,各省建立专祠。

左宗棠获得了武将最高的荣耀——在京建专祠。左宗棠比曾国藩小一岁,和胡林翼同年,但比胡林翼小一百来天。左宗棠自比诸葛亮,挺有瑜亮情结,曾国藩较为大气,不与左宗棠争高下。这点,还有一些蔺相如和廉颇将相和的味道,最终曾国藩让左宗棠深深折服。曾国藩消灭了太平天国,而左宗棠也参与其中,而且左宗棠灭捻平回收复新疆。一生战功赫赫,为国家做出了杰出的贡献。左宗棠一生历任闽浙总督、陕甘总督、两江总督,官至东阁大学士、军机大臣,封二等恪靖侯。死后也享有了极高的哀荣,谥号文襄,他也被追赠为太傅,入选祀京师昭忠、贤良祠,各省建立专祠,而且还特地在北京为他建立专祠。如果您仔细看文章就会发现,曾国藩是一等候,而左宗棠是二等候。曾国藩是武英殿大学士,而左宗棠是东阁大学士,他们谁大呢?殿阁大学士,殿阁大学士,殿在阁前,曾国藩大。从功劳来看,曾国藩似乎不如左宗棠,但左宗棠的学历不如曾国藩,还是保送的。

左宗棠与曾国藩

曾流传着这样一个段子。话说,左宗棠一日看到曾国藩给小妾洗脚,就出口成章,上来就是一句:“替如夫人洗脚。”如夫人就是不如夫人,或者相当于夫人(享受夫人待遇),是对小妾的敬称,左宗棠这里是笑曾国藩太“暖男”。曾国藩也不甘示弱,回了一句:“赐同进士出身。”这一下,可刺激到了左宗棠的痛处了。左宗棠很聪明,爱学习,可他就是不喜欢科举的八股文,他喜欢的是那种地理、军事等实用的知识。曾国藩天资不高,但他考上了进士,而一向以诸葛亮自比的左宗棠却屡屡考不上进士。在收复新疆前夕,真性情的左宗棠耍了个“小花招”,非要从前线请假要参加科举考试,谁得拦不住。慈禧一眼就看出他的“小把戏”,立即特赐他一个同进士出身。

我之所以认为是个段子,是因为曾国藩替不替小妾洗脚不可考证,就是有,曾国藩也不可能让左宗棠看到的。还有曾国藩回敬的这句,大概就是表明自己是考上的,而你左宗棠是保送上的。实际情况是,曾国藩进士成绩是三甲四十二名,是名副其实的赐同进士出身,曾国藩不可能拿自己的学历开左宗棠的玩笑的。

李鸿章获得了他们之中最高大学士——文华殿大学士。李鸿章

左宗棠是保送的,曾国藩是考上的,李鸿章的科举成绩比曾国藩更优,他考了个二甲第十三名。李鸿章比曾国藩小11岁,曾国藩前途无量,又是老大哥老前辈,李鸿章为了自己的发展,也就拜在了他的门下。青出于蓝而胜于蓝,李鸿章后来担任的是文华殿大学士,这个大学士要比曾国藩的武英殿大学士还要靠前。您也许不知道,这大学士和大学生差不多,也是能升级的。升级顺序为,协办大学士—东阁大学士—体仁阁大学士—文渊阁大学士—武英殿大学士—文华殿大学士—保和殿大学士--(中和殿大学士)。乾隆时,将殿阁大学士的中和殿大学士裁撤,新增体仁阁大学士,自此殿阁大学士之首就成为了保和殿大学士了。李鸿章一生担任很多职务,生前死后都很非常显赫,担任过东宫三师、文华殿大学士、北洋通商大臣、直隶总督,封一等肃毅伯。去世后,追赠太傅,升为一等肃毅侯,谥号“文忠”。如果按照殿阁大学士级别来看,李鸿章要高于曾国藩,曾国藩要高于左宗棠,左宗棠却不如张之洞。因为张之洞就是体仁阁大学士,比左宗棠高了一个级别。

张之洞曾三次跻身军机处——成为了军机大臣。左宗棠的“文凭”是保送得来的,张之洞的“文凭”不仅是是考出来的,而且他们四人中最优秀的那位。曾国藩三甲、李鸿章二甲、张之洞一甲,而且他是一甲前三,是名副其实的探花。不过,仕途上除了看学历外还要能力。这就比如包拯比范仲淹考得好,但范仲淹是宰相但包拯就不是。清朝科举考试结束后,还有一次考试,那就是朝考。朝考上,曾国藩考了个第二名,不知道学霸张之洞考的怎么样?但有一点可以确定,张之洞是他们四人中实权最高的,甚至说官职最高的也不过分。

张之洞

表面看来,他们都是一品官,但一品官分工不同,职权不同,其排名先后,级别高低也不同。这就比如县委书记和县长同级,交通局长和公路局长同级,但前者却要领导后者一样。甚至说,从表面来看,张之洞级别可以说是最低了。谥号不用说,跟左宗棠一样都是文襄,但追赠的官职,其他三人都是太傅,而他是太保,虽然三人都是三公之列,可排名还是分先后的。其具体的顺序为太师、太傅、太保,在清朝唯一一名汉人太师的只有咸丰帝的老师杜受田。杜受田和张之洞一样都没有爵位,杜受田却比领班军机大臣祁寯藻、赛尚阿还强,因为他是咸丰帝最敬爱的老师。

在清朝,军机处虽然说不上是正式机构,但权力非常大,尤其是中后期。晚清中兴四大名臣中,有两位跻身军机处,一个是左宗棠,另外一个就是张之洞。军机大臣常伴皇帝左右,或为顾问,或为钦差,处理日常军政事务。早期看起来类似今天的领导小组,后期看起来很像常委。军机处军机大臣,他们的雅称是枢密,人员不定边最少时三人,最多时十一人,排名按官职和资历(尤其是进入军机处的时间)。左宗棠在1881年(共六名枢密)、1884年(共十二名枢密)两次担任枢密,两次都是最后一名。张之洞分别在1907年、1908年、1909年连续三年担任军机大臣,排名分别是第七名、第四名、第三名。

张之洞

我简单看了一下,堪称军机处的不倒翁是李鸿藻,他前前后后担任了19年的军机大臣。李鸿藻跟李鸿章没一丁点关系,两人还是仇人呢!李鸿章的辈分是“章”字辈的,而且李鸿章原本不姓李而姓许。这里提一下首席(领班)军机大臣,这一职务几乎相当于总理级别了。

综上所述,我认为,晚清中兴四大名臣其级别最高的,正是其他人所认为级别最低的张之洞。对此,您怎么看?

曾国藩、李鸿章、张之洞、左宗棠谁的官职最高?

晚清四大名臣,曾国藩、左宗棠、李鸿章、张之洞四个人,官职其实都差不多,都是资深总督,都很称职,也都是各自工作岗位上百年不遇的干才。但如果认真论起来,还是有些细微区别的。

如果仅仅论官职,李鸿章最大。

李鸿章在同治十三年,他的老师曾国藩去世两年后,以直隶总督的身份,升任文华殿大学士。

清朝的官制,以大学士为最,正一品,相当于今天的正国级。而大学士则分三殿三阁六个级别,其中以保和殿大学士为最高。但乾隆朝富察傅恒以后就不再任保和殿大学士,而以文华殿大学士为最。所以,晚清通常称文华殿大学士为首辅。

李鸿章从来没有当过军机大臣,但世界各国都把他当做大清宰相,甚至将他与德国首相卑斯麦和日本首相伊藤博文并列为当时世界三大名相,他访问欧美时在各个国家均享受国家元首来访的礼仪,就是因为他是文华殿大学士。

曾国藩也是任直隶总督和两江总督,但最高官职是武英殿大学士,比李鸿章差一级,不是首辅。

这不是曾国藩能力不及李鸿章,也不是他不够首辅的资格,而是因为,在嘉庆朝文华殿大学士董诰辞世以后,朝堂上已经有74年没有汉大臣的文华殿大学士了。乾隆晚期和嘉庆、道光两朝,皇帝并不信任汉大臣,对汉大臣是歧视和排挤的。

但自咸丰朝开始,清廷不得不重新检讨对汉大臣的政策。太平天国的祸乱使清廷警醒,再不重用汉人,满人的江山就保不住了。

但大学士毕竟是文臣最高官职,一个读书人,从科甲及第入仕,到最后熬到位极人臣,几乎需要一辈子的时间,除非像李鸿章这样的少年天才,比别人少走几十年弯路。

李鸿章升文华殿大学士时,才五十一岁。

五十一岁的文华殿大学士什么概念?大致等同于现在一个年轻人从副科级寻阶到中年,五十一岁升到国务院总理,而且没拉下哪个台阶。

有清一代,只有富察傅恒与和珅两人在这个职位上比李鸿章年轻,而他们两人一个是勋戚一个是亲贵,都不属于严格意义上的文官系统,所以单论年龄,李鸿章真正是第一人。李鸿章1862年署理江苏巡抚时39岁,相当于今天一个39岁的人任江苏省委书记,而且是烽火连天的战乱时期,上马管军下马牧民,威风得不要不要的,想想都觉得不可思议。

尤其是,李鸿章得文华殿大学士时太年轻,他直到1901年,光绪二十七年才去世,当了30年文华殿大学士,他的身后压了不止一代人,他以下,孙家鼐、张之洞、袁世凯、翁同龢等汉大臣的升迁,或多或少都受他影响。

与李鸿章相比,曾国藩简直就是反面典型。

曾国藩其实是个笨人。他读书做学问、行军打仗,用的都是笨办法,所谓以勤补拙。比如结硬寨、打呆仗之类的。所以,他当官到六十岁了才熬到武英殿大学士。曾国藩这个人,是以道行天下,术这个层面,他比其他三人差太远了。

而其他三人,李鸿章、左宗棠和张之洞不同,他们都是会读书的人,智商和个人才华上高出曾国藩很多。

曾国藩任直隶总督时,朝廷即便是认识到应该给曾国藩一个文华殿大学士,也来不及了,曾国藩年纪大了,身体也垮了,两年后他就去世了。

曾国藩去世后,李鸿章获得大用,他在直隶总督任上仅仅一年,就展现出不凡的能力和远见,在外交、洋务、军事上,成为不可替代的第一人。

光绪二年,瓜尔佳文祥去世,恭亲王奕訢痛失臂膀。

文祥生前是恭亲王奕訢的盟友和主要助手,他一手抓军事一手抓外交,主管神机营和总理衙门,是奕訢集团名副其实的大管家和智囊。

文祥去世的前两年即病入膏肓,恭亲王奕訢不得不物色文祥的继任者。神机营可以交给对此觊觎已久的醇亲王奕譞,而总理衙门则没有合适的继任者。奕訢当时的左膀右臂中,宝鋆鲁莽,李鸿藻清高,沈桂芬等人资望太浅,没有什么得力的干才可用,所以他深切体会到了李鸿章的重要性。

尤其是,当时大清外交的棘手问题,诸如朝鲜、日本、俄国等国的交涉,都需要李鸿章替朝廷抵挡。而授权李鸿章办理外交,也要有相对应的身份地位。于是奕訢向两宫太后力陈,取消汉大臣任文华殿大学士的限制,李鸿章也终于成为七十多年以来汉大臣任首辅的第一人。

在这方面,不仅曾国藩不如李鸿章,就连左宗棠和张之洞也不如李鸿章。

左宗棠最后的官职是东阁大学士,比李鸿章差了四级,中间隔着体仁阁、文渊阁和武英殿大学士。左宗棠在官职上吃亏是因为科名,他进士不第,只是一介举人。

明清两代的规矩,大学士只授予进士及第的文官,举人是没有资格的。但左宗棠劳苦功高,慈禧太后深知左宗棠心中的隐痛,为了给他日后升官排除障碍,特赐他“同进士出身”。但这个时候已经是同治十三年了,李鸿章已经当到文华殿大学士了,左宗棠才从协办开始轮班,时间太晚,拍马也赶不上了。

清朝的大学士是虚职,没有具体的工作内容,因此是终生制。而三殿三阁加上协办大学士,每个台阶上满汉各一,后面的要晋一级,必须等到前面那个死了或是告老还乡才行。左宗棠是在入新疆以后才获得协办,循阶而上到东阁,不快也不慢。

张之洞最后的官职是体仁阁大学士,比左宗棠高一级,比李鸿章差三级。张之洞没有军功,之所以官职比左宗棠高,也是得益于科名。

张之洞读书好。他是同治二年壬戌科的探花,也是咸丰二年顺天府乡试的解元。张之洞这个探花是慈禧太后钦点的,所以慈禧对张之洞一直怀有亲切感,加上他的文笔好,因此他在仕途基本是一帆风顺。

不过左宗棠和张之洞都当过军机大臣,以他们的资历和经验,他们在军机处的地位是很尊崇的,仅次于领班军机,是实际上的宰相。而曾国藩和李鸿章,都在总督的位子上终老,并没有实际入阁。

但曾国藩和李鸿章的爵秩比左宗棠高。曾国藩是一等毅勇侯,李鸿章是一等肃毅侯。左宗棠则是二等恪靖侯。张之洞没有武功,因此没有爵位。

如果不论官职,他们四人死后的谥号最能反映朝廷对他们的真实评价。

曾国藩谥文正,这是中国古代文臣中最高谥号,清朝一共有八个,入关以后不多不少每个皇帝一个,同治朝就给了曾国藩,说明他在同治皇帝一朝,是文臣之最。

李鸿章谥文忠,这也是清朝文臣的最高谥号,每朝最多一两个,仅次于文正,与文贞相等,在清朝文臣谥法中排名第二。晚清70年,文忠只有五人,稀缺指数与文正相仿。

文忠这个谥号如果给了满大臣,就相当于文正,因为清朝的规矩是文正只给汉大臣,满大臣最高就是文忠。晚清的文忠另外几人分别是林则徐、胡林翼和两位满大臣瓜尔佳文祥和瓜尔佳荣禄。与林则徐和胡林翼并列,李鸿章这个文忠很值钱。

左宗棠谥文襄。文襄在有武功的文臣中是最好的谥,在清朝文臣谥法中排名第三。文襄也是有清一代满大臣梦寐以求的谥号,因为它象征着替祖宗打江山,满大臣如果能被谥文襄,差不多也可以进太庙了。

左宗棠入仕虽晚,但二十多年戎马倥偬,几乎无一日不在马上。一生功业,打长毛,平捻匪,尤以收复新疆为最,所以谥文襄名符其实。

晚清70年,文襄只有两人,左宗棠和张之洞,满大臣一个也没有。

张之洞谥文襄。这个谥号给张之洞不太合适,因为开疆拓土曰襄,甲胄有劳曰襄。张之洞死时是宣统初年,摄政王载沣那时扬满抑汉,身边没有什么学问好的大臣,给大臣拟谥号不能像同光年那样考究了。张之洞一生中什么都干了,就是没有打过仗。他文章写得好,妙笔生花,是典型的媒体型和秘书型人才,但与曾左李相比不太适合实务,所以张之洞一向说的比做的多,也说的比做的好。

清廷给张之洞谥文襄,不是表示张之洞也能上战场,而是因为这个谥排名很高,另外也有比照左宗棠的意思。张之洞当时是被摄政王载沣给气死的,影响很恶劣,谥号给低了说不过去。

曾国藩、李鸿章、张之洞、左宗棠谁的官职最高?

清朝是我国的最后一个封建王朝,但是在近乎三百年的统治历史上,除了康乾盛世之外,国家的统治几乎腐朽不堪。尤其是到了晚清时期,内有太平天国运动已经动摇了大清朝统治的根基,外有各国列强侵华,占领我国国土,直接威胁到了帝国的生存。统治者深深感觉到如果继续对汉臣持有偏见,这艘满载的大船恐怕顷刻间就会沉陷。所以清王朝开始实施自救,对有能力的汉臣进行提拔重用。

我们今天要提到的当然是最为出名的,被称为晚清"中兴四大名臣"的曾国藩,李鸿章,左宗棠,张之洞四人了。此四人都是晚清重臣,手中握有巨大的权势,因此不少人对他们的官职大小感兴趣,笔者今天就为大家详细分析一番。

首先对这四人简单介绍一下。曾国藩,宗圣曾子的第七十世孙,我国近代政治家,理学家,战略家,湘军的创建者和统帅,与李鸿章,左宗棠,张之洞并称"晚清四大名臣"。官至两江总督,直隶总督,武英殿大学士,封一等毅勇侯,谥号文正。

李鸿章,晚清名臣,洋务运动的主要领导人之一,"晚清四大名臣"之一,安徽合肥人,世人多尊称李中堂,亦称李合肥,本名章铜,字渐甫或子黻,号少荃(泉),晚年自号仪叟,别号省心,谥文忠。作为淮军、北洋水师的创始人和统帅、洋分运动的领袖、晚清重臣,官至直隶总督兼北洋通商大臣,授文华殿大学士,曾经代表清政府签订了《越南条约》《马关条约》等。日本首相伊膝博文视其为"大清帝国中唯一有能耐可和世界列强一争长短之人",慈禧太后视其为"再造玄黄之人",著有《李文忠公全集》。与俾斯麦、格兰特并称为"十九世纪世界三大伟人",被誉为"东方的俾斯麦"。

左宗棠,字季高,号湘上农人。晚清重臣,军事家、政治家、著名湘军将领。湖南湘阴人,少时屡试不第,转而留意农事,遍读群书,钻研舆地兵法。一生经历 了湘军平定人平天国运动,洋务运动,镇压陕甘回变和收复新疆等重要历史事件。最为著名的就是西征新疆时曾命士兵"抬棺出征"。官至两江总督、南洋通商大臣、东阁大学士、军机大臣、封二等恪靖侯,太子太保。

张之洞,字孝达,号香涛、香岩,又号壹公、无竞居士,晚年自号抱冰。汉族,清代直隶南皮(今河北南皮)人,洋务派代表人物之一,其提出的"中学为体,西学为用"是对洋务派和早期改良派基本纲领的一个总结和概括。他创办了自强学堂(武汉大学)、三江师范学堂(南京人学)、湖北农务学堂(华中农业大学)、湖北武昌幼稚园(中国首个幼儿园)、湖北工艺学堂(武汉科技大学)等。曾历任山西巡抚、两广总督、湖广总督、两江总督,官至军机大臣。

从上文看来,他们四人都是资历颇深的总督,官职其实都差不多,但是如果细究下来还是有差别的。官职二字,并不是表面这样简单,在中国的封建王朝历史上,官与职常常是两张皮,并不是像人们想的那样,有多大的官,行多大的职。

清朝官员分九品,每品有正、从之分,共18级,官位由高到低排序是正一品、从一品、正二品、从二品、正三品、从三品、正四品、从四品、正五品、从五品、正六品、从六品、正七品、从七品、正八品、从八品、正九品、以及未入流的芝麻官。正一品中文官职位包括太师、太傅、太保、大学士。所以从品级来看,他们四人不分上下,都为次一品的总督和正一品的大学士。

从职位来看的话,李鸿章为最大。清朝没有宰相,沿用明朝内阁制度,并在乾隆朝时期逐渐形成了"三殿三阁"大学士的格局。分别是保和殿、文华殿、武英殿、文渊阁、体仁阁、东阁,每殿阁大学士都是正一品,相当于宰辅之臣,但地位高低不同,从低到高分别是东阁—体仁阁—文渊阁—武英殿—文华殿—保和殿。所以李鸿章是文华殿大学士,地位最高;曾国藩是武英殿大学士,地位仅次之;张之洞是体仁阁大学士,地位更次;左宗棠是东阁大学士,地位最低。

这时候有人可能会说,这不对,根据《清史稿》中的相关记载:"明内阁主旨拟,承旨撰敕,其在唐、宋,特知制诰之职。以王命所出入,密勿献替,遂号为宰相。军机处制与相类。世谓大学士非兼军机处,不得为真宰相。"所以在军机处成立后,大学士逐渐成为了虚衔和荣誉称号,实权逐渐掌握在军机大臣手中,而即为大学士又兼军机大臣身份的官员,才是当时权势、地位最为显赫的朝臣。而左宗棠和张之洞担任过军机大臣,又是大学士,所以他们的权势才大。

其实这种说法并不正确。首先,军机大臣是没有品级的,其次,在晚清的时候,军机大臣的实权并不是很重要,而且左宗棠,张之洞是卸任之后才当上军机大臣,远比不上有实权的直隶总督,而且当时他们年岁已大,坐这个位置颇有朝廷让他们养老的意思。

而从他们所获得的爵位来看,则是曾国藩更胜一筹。曾国藩为一等毅勇侯,李鸿章为一等肃毅伯,左宗棠为二等恪靖侯,而张之洞没有爵位 。因为清朝汉臣的爵位一般来自军功,曾国藩、李鸿章、左宗棠都曾率军镇压太平天国运动,分别是湘军和淮军领袖,因此都有军功,都有爵位;曾国藩是镇压太平天国第一人,左宗棠还有收复新疆之功,两人功高盖世,生前就是侯爵;李鸿章军功略逊,生前是伯爵,死后追一等侯爵;张之洞没有军功,故而终生没有爵位。

另外,他们的谥号等级也不相同。按照《明会典》记载,文臣谥号除了等级最高的"文正",之后是"文贞",再往后依次是成、忠、献、端、定、简、懿、肃、毅、宪、庄、敬、裕、节、义、靖、穆、昭、恪、恭、襄、清、修、康、洁、敏、达、通、介、安、烈、和、僖、荣、愍、思。而大家都非常熟悉,曾国藩又被称为"文正公",所以他的谥号是等级最高的"文正",大清一朝近三百年只有八人获此殊荣。

接下来是李鸿章,谥号"文忠",排在后面的是左宗棠和张之洞,二人的谥号都为"文襄"。而且这四位都无一例外进入了贤良祠,不同的是只有李鸿章享有了在京师建祠的殊荣,不仅是这四人中唯一一位,并在在清朝历史上也是唯一一位建京师祠的汉族官员,这对于当时的汉族官员来说,简直是莫大的荣幸。

所以说,尽管这四人的官职大小可能有些差别,但是他们作为当时权势显赫的官员,也都尽力运用自己手中的权力来修补大清这艘将要沉毁的大船,他们开始向西方学习,努力提升国力,想要拉近与世界列强之间的差距。但奈何大清早已腐朽,且国人还未觉醒,列强环伺,保守派阻挠,大清已无回天之力,难改被动挨打之局。

由此可见,落后就要挨打,其中落下的不是单单几个能臣就能弥补起来的。

曾国藩、李鸿章、张之洞、左宗棠谁的官职最高?

所谓“晚清四大名臣”有多种说法,流传最广的就是曾国藩、李鸿章、张之洞、左宗棠这种说法。这四个人都是晚清时期比较有影响力的人物,有功有过,对他们的评价也随着时间的推移而有所不同。其中最典型的就是曾国藩,往前推二十年,曾国藩的形象是“剿杀太平天国起义的刽子手”,而现在曾国藩则几乎是以圣人的形象出现在网络和各类成功学书籍上。

在此我们暂且不讨论功过是非,因为这是一个很大的话题,也必然引起广泛的争论,单单就四人的排名做一个排序,一己之见,仅供参考。

四人之中,以曾国藩的年龄最大,出生于1811年,即嘉庆十六年。左宗棠曾是他的幕僚,李鸿章是他的门生。曾国藩的实职最大为直隶总督、两江总督,加兵部尚书衔,虚职最高为太子太保、武英殿大学士,爵位为一等毅勇侯,死后谥号为“文正”,这也是历史上文臣最高的谥号了。宋朝文臣能得到文正这个谥号的,仅有9人,明朝更少只有6人。

李鸿章出生于1823年,比曾国藩小了12岁,但由于曾国藩与李鸿章之父李文安是同年进士,所以辈分上曾国藩高李鸿章一辈。 李鸿章科举以后就投到了曾国藩门下做幕僚,二人情同父子,李鸿章是在曾国藩的提携下青云直上的。李鸿章曾先后担任湖广总督,直隶总督、两广总督,虚职为文华殿大学士,领太子太保衔,爵位为一等肃毅伯。死后谥号为“文忠”,追晋一等肃毅侯。

张之洞年龄最小,1837年出生,是唯一一位举人出身的内阁大学士,其他几人都是翰林或者进士。历任教习、侍读、侍讲、内阁学士、山西巡抚、两广总督、湖广总督、两江总督,虚职官至体仁阁大学士,太子太保,死后谥号“文襄”。需要特别指出的是,因为没有战功,所以张之洞生前死后都没有被授予爵位。

左宗棠曾经是曾国藩的幕僚,只比曾国藩小一岁,后来被清廷重用,主要用来制衡曾国藩。他担任过任闽浙总督、陕甘总督、两江总督,虚职官至东阁大学士、加太子少保衔,封二等恪靖侯,死后谥号也是“文襄”。

下面我们一样一样地来比较一下。

从虚职上看,李鸿章最高四人中,曾国藩、李鸿章、张之洞都曾令太子太保衔,而左宗棠领的是太子少保衔。太子太保为从一品;而太子少保为正二品,级别上差一级。

但是,这四个人都是殿阁大学士,清朝的殿阁大学士相当于是名义上的宰相,都是正一品的官职,所以是太保还是少保也就区别不大了。不过,同样是大学士,这里面也有个排名先后的 问题。

清大学士系殿阁衔,本来有中和殿、保和殿、文华殿、武英殿、文渊阁、东阁,共四殿二阁。后来乾隆去掉了中和殿,增加了体仁阁,遂以三殿三阁为定制。按实际权力和地位,一般从高至低的顺序是保和殿、文华殿、武英殿、文渊阁、东阁、体仁阁。

曾国藩第一个被授予殿阁大学士封号。1867年6月,曾国藩补授体仁阁大学士。1868年4月,奉上谕改授为武英殿大学士。

李鸿章被授予殿阁大学士的时间比曾国藩略晚几个月,1868年6月,李鸿章被授予武英殿大学士。1874年,调文华殿大学士。

左宗棠在李鸿章被擢升为文华殿大学士的同一年,被授予东阁大学士之位。

张之洞被授予殿阁大学士的时间很晚,在光绪三十二年他才被授予体仁阁大学士之位。

所以,按照上述排名,李鸿章的文华殿大学士最高,曾国藩的武英殿大学士第二,左宗棠的东阁大学士第三,张之洞的体仁阁大学士垫底。

从爵位上看,曾国藩最高曾国藩的爵位为一等毅勇侯,这是实打实的一等侯爵,也是除皇亲宗室之外,大臣能够获得的最高爵位了。

左宗棠平太平天国有功,封一等恪靖伯。后来因收复新疆有功,晋封二等恪靖侯。二等候当然要比一等侯稍低一点。

李鸿章生前爵位为一等肃毅伯,伯爵要低于侯爵的,所以排在左宗棠之后。虽然李鸿章死后加封一等肃毅侯,但毕竟是追封,不是实封。

张之洞没有爵位。

所以,比爵位的话,曾国藩最高,左宗棠次之,李鸿章再次之,张之洞垫底。

从谥号上看,曾国藩最高中国古代,文臣一般以“文”字为第一字的谥号,搭配的字有正、贞、成、忠等字,自宋朝以后,文臣顶级的谥号就是“文正”,这个习惯,一直延续到清代。

所以,曾国藩的“文正”最高没有问题。

清朝仅次于“文正”的谥号,便是“文忠”,所以李鸿章的谥号排在第二。

张之洞和左宗棠的谥号都是“文襄”,所以并列第三。

这里面还有一个小故事。当年张之洞听说曾国藩谥号文正,很瞧不起,说曾国藩都可以称文正,那我死后该谥什么?结果估计他也没想到,自己死后的谥号不仅比不上曾国藩的文正,甚至也比不上李鸿章的文忠。

从实职上看,李鸿章最高这四个人都担任过总督,李鸿章是直隶总督兼北洋大臣;曾国藩是直隶总督不兼北洋大臣;左宗棠是两江总督兼南洋大臣、两任军机大臣);张之洞是湖广总督、一任军机大臣。

总督在清朝的官职体系中只是正二品,但却是实权最大的官职,所以总督往往领虚衔,也就是前面我们所说的太子太保之类,或者兵部尚书一类的,总之肯定要加到一品的级别。但总督也不是一般大的,其中也有细微的区别。

清朝九大总督之中,以直隶为首,两江其次,湖广排第四。李鸿章和曾国藩都担任过直隶总督,地位自然最高,其中李鸿章还兼任北洋大臣,所以列曾国藩之前。

左宗棠只担任过两江总督,地位自然比曾、李要低。而张之洞一辈子都没有当过直隶、两江总督,地位自然是最低的。

因此四人排名如下:李鸿章最高,曾国藩第二,左宗棠第三,张之洞垫底。

综上所述,曾国藩和李鸿章在各个方面都基本相当,但因为李鸿章比曾国藩低一辈,且当年受过曾国藩的教导和提拔,所以列在曾国藩之后,分列一、二名。

左宗棠的虚职、实职都比张之洞高,关键是他有侯爵的爵位而张之洞没有,所以排在第三应该毫无疑问。

所以,我认为的四人最终排名为:曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。