印度有可能解体变成小邦国吗?

说实话,印度还真有分家的可能,为啥这样说?请看看印度的三大怪。

印度一大怪,国旗当做被子盖印度国内的政治教育薄弱。不仅教科书很少对学生进行理想和爱国主义教育,在考试的时候,品德和政治是不计入考试成绩的。以至于学生不能具备德智体全面发展,重技能重数理化,轻历史,轻思想品德在印度是多年存在的普遍现象。

比如要是电视直播体育赛事中,有本国运动员参加的比赛,很少有人坐下来看,印度人从来不会因为赛场上升国旗而欢声雷动。 至于印度在奥运会上的成绩,说出了你可能不信。参加奥运会60年了,人家没有得过金牌,只拿过一枚银牌。

不是印度人不行,而是国家在竞技体育上不想花钱,参赛的都是俱乐部和个人。没有骄人的体育成绩,不重视德育教育,让印度这个人口大国一盘散沙,没有民族凝聚力。 印度好多地方没有升旗仪式,以至于有人竟然不知道印度有国旗。

有个段子说,有记者随机采访一个印度老叟,你最爱哪个国家?回答说中国。为什么?回答:有国旗。 有一次印度总理到农村去,看到路边瓜棚下有个老农在睡觉,身上有一面国旗,非常感动:看看老农睡了都离不开国旗。话没说完,老农的小孙孙在路边喊爷爷说拉屎了,老农把国旗撕下一角给孙子递了过去。

说这个国家有多少凝聚力,你信吗?

印度二大怪 ,贫民窟里说丰年印度原来是英国殖民地,印度独立已经有60多年了,印度顽强斗争,为之追求的建国宗旨就是共同富裕。

可现实是印度国内等级森严,几大家族垄断国内政治资源和自然资源。因为土地高度的私有化,财富垄断在少数人手里,国内经济增长跟老百姓没有一点关系。

印度每一次大选,参选人都信誓旦旦说要改善百姓生活,提高人民生活水平和受教育水平。可是你到印度,印象最多的竟然是贫民窟。在乡下,在城市,甚至在铁路旁,贫民窟到处可见,这和印度电影里新德里和孟买的灯红酒绿形成鲜明对比。

印度是软件生产大国,是军事大国,是核大国,近几年的GDP增速超过了中国。但我们目睹的印度底层人民的生活却感觉有点穿越到了中世纪。国富民强国家才有希望,国富民弱,祸之将至。

印度三大怪,不见宗教只见派去印度你会看到,教派比路灯都多。除了美国,没有哪个国家像印度这样那么多门类的宗教,像武林那样派别林立。

印度教,锡克教,伊斯兰教,犹太教折叠耆那教,还有个袄教。印度国内教派的最大特点不是和平共处,而是相互歧视相互争斗,每天都在影响着教徒的工作和生活,也孕育着仇恨和分离的种子。

每个教派没有正常渠道维护自己的权益,只有拉帮结派。很多派别有自己的地盘甚至有私人武装,教派的流血冲突成了永恒的主旋律。

印度教按照官方说法,教徒超过十个亿。可是印度教并没有被列入世界三大宗教之一,信徒远远没有它多的佛教反而是世界级宗教。原因就是印度教内部教义不清,教派过于众多,教派之间矛盾很深,让印度教很难被看做一个整体的宗教。这也严重的影响了印度的凝聚力。

林林总总说了这么多,说了印度有分家的可能,并不是说印度的前途一片暗淡。任何一个国家都有潜在的危机,但也都有利好的一面。印度民族的随和,隐忍和悠闲,对一个人口大国来说,也许就是另一种意义上的国家向心力和稳定因素吧

印度有可能解体变成小邦国吗?

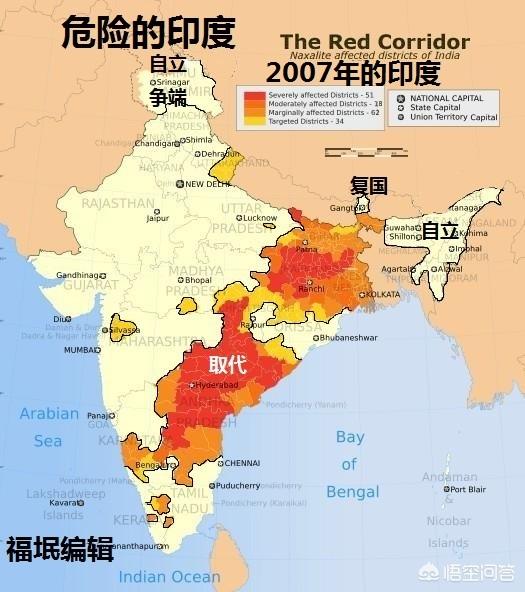

印度地处南亚,戏称三哥,它海有航母,陆有核武,它人口暴增,经济强劲,科技发达。它得锡金、望不丹、想尼泊尔;它西胁巴基斯坦,东眈孟加拉国。三哥一项宣称他要称雄印度洋,自号南亚霸王。印度这么牛,那么它有没有可能变成小邦国呢?有,可能性非常的大,而实现则需要其内部的合力以及外力。我们来看看印度存在解体危险的那一年的地图吧。

这张地图是不是很触目惊心啊,只是地图解释很笼统,那么福垊先谈谈印度解体的精神因素吧。

第一、历史形成的文化不同、信仰不同。印度的历史上长期分裂,成为英国的殖民地后才完成了“统一”,看起来是因祸得福,但融合时间太短。尤其其境内还有印度教、锡克教、佛教、伊斯兰教等几大宗教,有的宗教甚至相互仇视,从而造成一定的离心力和族群撕裂。

第二、历史形成的种姓压迫、贫富撕裂。印度的种姓制度(五等人,最低的贱民)根深蒂固,远古的殖民者婆罗门的地位高高在上而本土土著却卑微可怜。他们被歧视被侮辱被伤害,物质上受苦,精神上受辱。尽管印度一直在法律上强调废除种姓制度,但千年糟粕根深蒂固,于是就形成了福垊发的上面那个地图的局面。

这个地图分为五种颜色,福垊就按颜色来讲。【深红色】纳萨尔派控制区。纳萨尔派,大家可以自行百度,这里不便谈论太多。

【橘红色】纳萨尔派普通影响区。

【橘黄色】纳萨尔派边缘区。

【浅橘黄色】纳萨尔派目标区。

纳萨尔派有自己的军队,武装组织有两万人,成员五万人,实行的是农村包围城市战略,不时发动袭击。其影响力达到18个邦,1.8亿人口,是一支不能小觑的力量。他们的目标很简单就是取而代之。受到了印度的不断围剿,其势力范围也就变得比较狭小了。下图是2013年其势力范围情况。

【黄色一】锡金。锡金国王一直有复国梦,虽然力量超级弱 。

【黄色二】东北。印度东北诸邦都有武装势力,甚至还有一定的合作,他们不时袭击,谋求自立。

【黄色三】克什米尔。土邦谋求自立,巴基斯坦跟印度有很大争议,并不时交火。

只要这些力量能形成合力,并受到外力的助力下,那么印度的解体就容易多了。第一、东北方向。东北诸邦一向团结,如果孟加拉国、不丹给力的话,那么事成之后不丹就能摆脱印度的控制,锡金能获得自立,东北诸邦也能实现自。对孟加拉国来说解体,它就是最大的成功,作为巴基斯坦的小老弟孟加拉国这个外力是非常乐意给力的。

第二、印度北部。这里是纳萨尔派影响区甚至是控制区,基于共同主张以及共同敌人的情况下,尼泊尔这个外力会给力的。

第三、印度西部。巴基斯坦可绕过克什米尔寻找其西部布防空虚处。

在一个合适的时机,里应外合,群起而攻,那三哥首尾难顾,顾此失彼,更加上其联邦制还有信仰不同等因素。从而激发族群彻底撕裂,印度也就开始进入了群雄逐鹿的战国时代了。

印度有可能解体变成小邦国吗?

印度是一个在入侵和殖民中发展而来的国家,在他们国家的整个历史中,无处不弥漫着被殖民的气息,比如他们历史中的第一个强盛时代并不是由他们自己本土发展而来的,而是在雅利安白人的入侵下,才缔造出来的殖民时代。

还不仅于此,后来印度又先后经历了波斯、蒙古人后裔、英国人的入侵,真可谓是你方登罢我登场。

而印度的本土居民则习惯了这样的变化,从来没想过要去改变自己的境遇,觉得不管是谁主导了大权,反正自己的身份也一样的卑微。

印度的融合是由英国人促成的历史中的印度和我们想象中都不同,历史中的他们并不是一个融合在一起的整体,他们就如同我们古代的春秋战国一般,是由许多星罗棋布的小国构建而成的。

这种状况是在英国的东印度公司通过先进的火器枪炮征服后才得到了改变。

在英国的殖民时代,英国人把曾经分散无比的众多印度小邦国以及包括孟加拉国、巴基斯坦等国家在内的众多地区给统合成了他们的印度殖民地。印度的首次大一统竟然是由英国人促成,说来着实让人觉得讽刺。

印巴分治原本英国人对印度殖民地的统治如同铁板般坚硬,但是在经历第一次和第二次世界大战的重创之后,随着印度民族情绪的高涨,他们才不得不放弃了对印度殖民地的控制权。

在他们放弃印度殖民地后,原本的印度殖民地被一分为二,分成了印度和巴基斯坦。

其中孟加拉国被划分成了巴基斯坦的一部分,成为了东巴基斯坦,后来在印度人的干扰下,才自己建立成了一个国家。

印度的发展而在印度建国后,他们也一步步得到了自己的发展。

在现如今,印度的IT行业在全世界都非常有名气,但是值得一提的是,他们国内培养出的大多数IT人才,最终都前往了美国,由此造成了大量的人才流失。

在军队方面,印度也有着不菲的实力。

他们的军队中装备了大量的强大武器,不过在这方面也有一个巨大的问题,那就是这些武器大多不是他们自己制造的,而是他们花费大笔资金从世界各国中购买而来。

就如同我们的清朝时期一样,他们也并没有自主独立研发制造武器的能力。

在他们的国内社会方面,种姓制度也没有完全被消除。

至今白色皮肤的雅利安人仍大量占据在上流社会中,而棕色皮肤的人虽然也拥有了进入军队、政府中工作的机会,但如果种姓不行的话,仍然会受到高种姓人的歧视,这是印度目前仍然存在的一个巨大的社会矛盾。这就是现如今的印度。

印度不太可能解体至于说印度以后有没有可能会解体成众多小邦国,我觉得几率非常小。

虽然印度国内存在着非常巨大的社会矛盾、也存在着众多的信仰差异,但都不太可能导致他们解体。

以前的印度之所以会解体成几个不同国家,是因为受到了强国的干预。

现如今他们的军事实力虽然算不上是多么强大,但是拥有核武器的他们,却并不是其他国家随随便便就能干预他们国家内政的了,在没有外部强国的介入下,他们基本不可能会解体。

印度和苏联不同这时候或许有人会说到苏联解体的案例,苏联是当时世界上唯二的两个超级强国,即便是他们最大的对手美国也不敢轻言直接和他们发动战争,但他们却在1991年解体了,印度又有何不可呢?

但实际上苏联和印度的状况是不相同的。

苏联当时是一个由15个不同国家构成的大联盟,其中占据主导地位的是俄罗斯这个加盟国。

当时在苏联的众多加盟国中,除了中亚地区的5个加盟国之外,包括俄罗斯在内的诸多加盟国其实早已经拥有了想脱离苏联的想法。

他们每个国家都是完全不同的个体,在他们加入苏联期间,他们一直不断的往外输血,以支援一直不停向他们伸手讨要的中亚五国。

这种一直不停往外输血的行为,早已经让他们感到厌烦,所以这才有了退出苏联的想法。

而印度不同,印度的国家政体实力非常强大,他们的国内也没有如同俄罗斯、乌克兰这般拥有着强大实力而由于国家政离心离德的存在,因此只要没有意外,印度基本就不会跟解体搭边。所以说我觉得印度最近几十年应该没有解体成为小邦国的可能,除非他们受到了大规模的核打击或者遭遇了其他变故,要不然几率是非常小的。印度有可能解体变成小邦国吗?

印度是与我国相邻的国家中发展最快的,也是未来可能给中国带来麻烦的最大国家。印度目前人口是13.39亿,将在很快的时间内超越中国成为世界人口最多的国家。印度的高速发展以及在国际中自我定位等给中国带来了不小的麻烦,这位后起之秀极有可能在未来的一段时间里成为中国最大的竞争对手。

一、印度制度存在的可能。

印度与中国是不一样的,假如有人问中国有可能解体变成小邦国?回答是不可能的,中国不可能解体,也不会解体。但是印度确实有这个可能。印度全称是:印度共和国。印度宪法在1950年1月26日生效,宪法中规定了印度是一个联邦制国家,也就是说和美国是一样的。各个省有自己很大的权力,只是把一部分权力让给了联邦共同体。省与中央之间不是严格的上下级关系,而是分别分管不同的方向,各有各的权力。

历史上分裂过的最大的联邦制国家是苏联。现在的印度成立并不是自己历史由来已久或者没有中断的传承以前的国土,而是在英国的操作下实现的“独立”。独立之所以打引号是因为印度有很多地方在历史上并不是同一个国家,有些地方是同一个国家但是在“独立”的过程中丢失了。

二、印度的历史存在着可能。

在英国统治印度期间,印度国内有英国划定的13个省,还有700多个由印度王公统治的土邦国。这些土邦国之间关系并不是很融洽,经常发生战争。其实早在没有有殖民统治之前,印度国内还是一片混乱,经常发生各个地区之间的战争。

印度不同地区的信仰是不一样的,虽然主要是信仰印度教,但是有些地方比如靠近巴基斯坦的地区信仰伊斯兰教,有些靠近缅甸的地方信仰佛教。宗教问题是引发一个国家动乱的主要原因,不同信仰的地区之间极有可能爆发冲突,从而使这些地区脱离联邦加入其他国家或独立出去。

印度历史上基本上没出现过长久的大一统时期,也没有像中国一样强有力的中央政府,这一点上和中国是完全不同的。自从秦始皇建立秦朝以来,我国一直都有一个强有力的中央政府。虽然改朝换代经常发生,但是无论是哪个朝代制度和治国思路都是一样的,类似于“换汤不换药”。

三、文化的差异存在着可能。

印度虽然是文明古国,但是文明并没有延续下来。我们都知道中国的文化传承从来没有断过,但是印度不一样,印度基本上换一次朝代就换一种文化,甚至连人都换了。也就是说现在在印度生存的很多人并不是生活在这片土地上的人的后代。印度人口最多的民族印度斯坦族占人口总数的50%都不到,各个民族之间甚至是世仇,也就是说印度各个民族和地区之间存在着一定的文化差异,甚至价值观方面都达不到统一。

不要小看文化的力量,中国与世界上所有国家最大的区别就是文化。现代以西方为主的很多国家都是“契约型国家”,但是中国不一样,中国是“文化型国家”。把中国人维系在一起的不是宗教或者契约等,而是文化认同感,英国一个学者在这方面有很深刻的见解。

以前的时候外国人总是不理解为什么中国人思想情结为什么那么严重,为什么中国能在多次改朝换代中依旧保持民族向心力。因为“契约型国家”是一种利益共同体,当一旦利益消失不见或者对自己不利时就会反对契约甚至破坏契约本身,如“英国脱欧”。

综上所述笔者认为存在着一定的可能,因为联邦制靠的是“契约精神”,但是印度国内情况错综复杂,各地区之间,各民族之间、各宗教之间问题繁多。正如狂人言:规矩就是用来打破的。契约也是用来撕毁的。一切皆有可能。

,

印度有可能解体变成小邦国吗?

印度的统一和分裂,是中国人很关心的问题。

直言不讳的说,印度地处亚热带和热带,三千多年无法实现不了统一,目前的内部依旧矛盾重重。

印度古代史上的大一统国家,主要是孔雀王朝、笈多王朝和莫卧儿王朝。听我给你一一介绍:

1,孔雀王朝,存在于前324年-前188年,创建者旃陀罗笈多。这时期相当于秦国称王(公元前325年)到吕后专权(汉惠帝公元前188年去世),这个持续150年的王朝,面积大约有420万平方公里,已经比现在的印度大了(印度现在280万平方公里)。

2,笈多帝国,存在于320—500年,这个时间相当于中国的东晋建立(517年)到南齐(502年)灭亡。这时期中国陷入大分裂,印度却在大一统,笈多王朝佛教十分盛行,对中国进行文化输出。

3,莫卧儿帝国,存在于1526年-1857年,是突厥化的蒙古人帖木儿的后裔巴布尔在印度建立的封建专制王朝。1858年,英国的维多利亚女王被授予印度女皇称号,成立英属印度,莫卧儿王朝灭亡。在帝国的全盛时期,领土几乎囊括整个南亚次大陆以及阿富汗等地。

印度这三个大一统王朝的总时间加起来,实际上不超过700年,相对于不足2000年历史的三分之一。说白了一句话,印度不具备大一统的条件。

印度历史上很难实现大一统,主要原因在于:

1,南亚的地理环境比较复杂,恒河平原和印度和平原分割成两大块,难以形成最大的向心力。北部的青藏高原环境特殊交流先对少,东北部的阿富汗高原正好处在亚欧心脏的十字路口。这样的地理环境,让印度长期处在受到外界威胁的状态下。

2,南亚的纬度太低,气候过于炎热,大大抑制了生产的发展和军事力量的提升。世界历史的经验告诉我们,高纬度征服低纬度容易,而低纬度因为长期的高温和食物丰盛,不论是战斗力还是生产力,始终保持在很低的状态。

3,地形支离破碎,造成民族众多,民族众多有都不如外来民族勤劳勇敢,印度的土著居民地位不断降低。在种姓制度的框架下,婆罗门教不断吸收大量外来军事贵族作为统治者,进而试图建立政教合一体制。于是大多数的印度原住民,从吠舍,降低到首陀罗,甚至降低到不可接触者。

不过,到现在,促使印度不能统一容易分裂的三大因素已经基本不存在了。尤其是现在低纬度地区越来越成为发达地区,因为人类生产力提高了,低纬度提供大量农作物的好处大大提高。

不仅如此,印度在被英国殖民统治的100年中间,实现了真正的统一。不仅实现了真正统一,还大大扩张了领土。

英属印度到底有多大?来看几个数据就行了。

- 人口1.6亿,仅次于中国。

- 土地面积430万平方公里,几乎占据整个南亚次大陆。

- 不仅占据了南亚次大陆,还把触角伸向了缅甸和中国。

几乎可以断言,在英国的改造下,印度开始真正成为一个国家,成为一个有向心力的国家。唯一特殊的一点,英国人临走前摆了印度一道,让印度一下分裂成三个国家——印度(280万平方公里)、巴基斯坦(88万平方公里)、孟加拉国(14万平方公里)。

英国人把印度一分为三的决策也许出于恶意,但真的有很好效果。分裂后,新印度继承了英属印度大部分土地,还有了自己的主体民族——占总人口72%为印度-雅利安人。有了主体民族,这个国家就不那么容易分裂了。

不仅如此,印度在英国人的驯服下建立了民主制度,也强化了等级制度。民主制度让大部分的人群有政治参与,这使得印度从中央到地方不容易实施过于伤害某个民族某个地区的政策,而等级制度的强化,让大多数印度人保持“沉默的大多数”,即使受到奴役,也愿意委曲求全。

印度的联邦制给各个地方很大的自主权,这使得印度很多邦实现了高度自治。既然已经高度自治,独立出去建立一个新国家,很明显成本太高不划算。所以,印度马拉提族、孟加拉族、比哈尔族、泰固族、泰米尔族等民族,压根没想过独立,他们打的主意是,我们拼命生孩子,然后移民到其他邦,扩大地盘。

独立后的70多年中,印度人已经习惯用大量生孩子实现强国梦,强邦梦。因为印度的土地产权制度很奇怪,公共土地被私人占据一段时间后就会变成私人领地。所以印度很多大工程建成后,周边原先的工棚就成了贫民窟,穷人只要在这里多生孩子,将来就能多拿拆迁费。这也是印度搞不起来高铁等大工程的制度和文化因素。

试想一下,如果独立出去,印度的穷苦百姓如何实现“孟买梦”和“加尔各答梦”?

印度的各个地方中,最有独立倾向的是东北部七个邦。这里被称为世界民族博物馆,但这里同时也是全印度乃至全世界最贫穷的地方。这里有着200个民族,曾有过500个自制土邦。上世纪70年代,印度政府在这里驻军,并且收回了绝大部分自治权。现在,这些穷人们有的寻求独立,寻求高度自治,但力量弱小,难以成事。

退一万步说,印度放任东北部独立,也许不是坏事。因为这里本来从来没有和印度成为过同一个国家,这是英国殖民者免费赠送的。也许丢了土地没面子,可是天天在那捣乱,也是在是闹心啊!

印度有可能解体变成小邦国吗?

这个问题,当然是不可能的,起码在可预见的时间内不会。

作为我国最不安分的邻国,印度一直在以各种方式猛刷存在感,即使在印巴冲突中出尽洋相也在所不惜。

从1947年建国以来,以英国殖民者自居的印度,在南亚次大陆横冲直撞,周边邻国几乎无一例外都深受其害。

但因为没有经历艰苦卓绝的革命和旷日持久的国内战争,几乎是强行拼凑起来的印度,国内社会暴露的问题几乎和建国以来取得的成就一样多,很多方面甚至有过之而无不及。

例如印度国内此起彼伏的反抗势力,种姓制度带来的印度社会阶级分化,以及永不停歇的宗教冲突等。

于是很多人认为,印度国土会在某一天四分五裂,重新回到小邦国林立的状态。

不过这注定是很多人的一厢情愿,因为今天印度国内的分裂力量异常强大,但维持印度国土统一的因素更能站得住脚。

静夜史认为,至少有三个因素可保印度国土无虞:

1、社会结构空前稳定

一般而言,主体民族所占总人口比例的高低决定了一国的稳定程度,比如南斯拉夫因为铁托对主体民族塞尔维亚族的打压,最终导致南斯拉夫解体的悲惨结局。

今天的印度主体民族印度斯坦族占总人口比例不到50%,似乎注定了印度会在不久后的将来轰然解体。

但印度和其他以民族划分人口的方式不同,印度划分人口的主要标准是宗教,不管是第一大民族印度斯坦族还是第二大民族锡克族,他们绝大多数都是印度教的忠实教徒。

因为1947年的印巴分治,超过800万的穆斯林从印度迁往东西巴基斯坦,同样也有900多万的印度教徒从东西巴基斯坦迁到印度境内。分治虽然使印度相比于英属印度大大缩水,但却使印度境内印度教徒的比例更高。

而因为占到印度绝大多数人口的印度教的存在,使种姓制度得以长盛不衰。

这个由雅利安人带来的统治体系,经过3000多年的演进,终于在英属印度时代登峰造极。印度独立后,虽立法废除种姓制度,但种姓制度早已遍布印度的各个角落,渗入每个印度人的血液中。

今天的印度,身居高位的依然是婆罗门和刹帝,利吠舍和首陀罗作为底层民众,不得不从事低贱职业,为高层的婆罗门和刹帝利服务。

而在首陀罗之下,是被排除在种姓制度之外,数量更为庞大的贱民阶层。这些人不被种性制度接纳,却被种姓制度牢牢禁锢着,很多贱民甚至连名字都不能有。

但可悲的是,这些数量庞大的贱民从来没有“王侯将相宁有种乎”的意识,他们摆脱被压迫地位的手段,只是寄希望于轮回或者改信其他宗教如佛教。很明显,这种自欺欺人的方式不能带来任何改变,但却让印度的阶级金字塔空前稳定。

2、国家机器相对强大

任何一个国家的军队都至少有两种职能,一是抵御外敌入侵,二是维持国内社会的稳定。

在这一点上,印度领导人的认识是明确的。今天的印度总兵力约132.5万人,陆军112.9万人,海军6.27万人,空军12.7万人。其中还有准军事部队143.5万人。

如此庞大的军队规模自然需要高昂的军费预算,2018年印度军费预算为507亿美元,仅次于美俄中三国,位列世界第四。

作为英属印度的最大继承者,印度在英国殖民者离开之后,继承了英国的大量武器装备外,还继承了英国军队的各项制度和荣誉,比如印度享誉世界的摩托车表演。

因为自诩为英国殖民者继承人,印度将英国殖民者的所谓荣誉戴在自己头上,比如侵略东方大国的光荣战绩。

军队作为印度国家机器的强大保证,一直是印度历届领导人极端重视的部分。

因为英国殖民者超过200年的殖民统治,虽然将邦国林立的南亚次大陆整合成一个完整整体,并在印度修建了超过6万公里的铁路系统,但也使印度养成了衣来伸手饭来张口的懒惰作风,这使得印度自独立以来的70多年时间里,从未建立起属于自己的军工体系。

今天的印度,奉行“造不如买,买不如租”的军事理念,军队成为各国武器的展览馆,战舰故障还需拖回卖方国修理,各部队武器没有制式标准,相互之间不能通用。

但即便如此,世界大国尤其是美俄两国,为拉拢印度成为遏制北方大国的重要棋子,对印度的军工采购几乎有求必应,这使得印度在没有完整军工体系的情况下,依然能够保持相对先进的武器装备水平。

印度军队的武器装备水平,对付世界大国不足,但对付周边小国和国内反抗势力则绰绰有余。有相对强大的印度军队镇场,印度从内部分裂的可能性相对较低。

3、国际环境有益无害

相比于北方大国自建国以来披荆斩棘的艰难遭遇,印度的国际环境实在是好得过了头。

62年战争作为印度不自量力的一次尝试,让印度认清了自己的外强中干,但印度却在这次战争中至少获得了三项收益:

一是保住并坐实了对西藏南部9万多平方公里土地的占领;

二是增强了印度的凝聚力,因为空前的惨败,整个印度人心惶惶,民族意识得以觉醒,印度国民凝聚力客观上得到了增强;

三是获得了美苏两国的同情,在苏联一如既往支持印度的基础上,美国随后也抛弃了传统盟友巴基斯坦,印度成为两大超级大国的宠儿。

因为此时北方大国与美苏两国的关系都剑拔弩张,因此印度成为遏制北方大国崛起的重要因素,美苏两国对援助印度都异常慷慨,印度的武器装备水平也在短时间内迅速提升。

印度对北方大国的牵制作用,直到今天仍然在继续发挥,所以包括俄罗斯在内的资本主义国家对印度“毫无保留”的友好一直在持续着。

在得到美苏两国的支持后,印度东山再起,除肢解巴基斯坦,吞并锡金,控制不丹,而美苏为主导的国际社会对此视而不见。

而除战败可增强印度的凝聚力,印度在南亚次大陆上咄咄逼人的扩张,也给印度带来了空前的自信心,印度开始朝着大国道路不断迈进。

不过虽然领土面积位列世界第七,但印度距离世界大国仍然任重而道远。而在当下的国际环境下,印度是否分裂,取决的国际因素要远远大于国内因素。

也就是说,印度是否回到邦国林立的状态,更多的取决于美俄这样的世界大国的态度。而很明显,印度目前还有很大的利用价值,所以印度作为统一国家的形态,不会发生改变。

对我们而言,印度是和俄国不分伯仲的角色,未来必将也是我国复兴的重大障碍之一。而62年战争的硝烟早已散尽,今天我们在励精图治的同时,更要做好枕戈待旦的充分准备。

多有疏漏,烦请斧正。

我是静夜史,期待您的关注。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。