朝鲜的国名是怎么来的?

朝鲜这个国家,对于我们来说既熟悉又陌生。中朝两国是用鲜血凝成的友谊,但它的名字的由来得从元朝说起。懂点历史的都知道,朝鲜以前是叫高丽。高丽这个国家,它建立于公元十世纪,这个王朝是取代了新罗王国成立的。在元朝建立后,元朝的统治者发兵攻打高丽,高丽那么小块地方当然打不过元朝,屈服了元朝。如果高丽就划为了元朝的征东行省。元朝可以随意废除高丽国王,其中一个目的就是通过和高丽王朝的通婚,将高丽牢牢掌握住。一直到元朝末年,一共有七位元朝的公主下嫁给高丽国王。和亲这招是非常有用的,万一打起来了,只要查一下家谱,发觉居然都是自家人,还怎么打,只好收兵回家。元朝的目的还真达到了,几代高丽国王都带有元朝的皇室血统,正因为这种关系,高丽和元朝的关系特别好,哪怕是朱元璋赶走了元朝的统治者,把他们赶出了中原,高丽仍然依附于元朝。

朱元璋非常明白边界稳定是非常重要的,于是就派使臣到高丽国,想与高丽建立藩属关系 ,虽然和元朝有亲戚关系,但是实力还是占上风,高丽国王还是断了和元朝的联系,依附于明朝,接受明朝的册封,但是高丽高层当中还是有好多元朝的亲戚,这些人不甘心被元朝控制,亲明和亲元的势力展开了长达十多年的斗争。后来十岁的江宁君辛隅继位。这位国王偏向于元朝,(此时元朝还没有彻底被消灭,北方还有一部分势力,称之为北元),但是又不想得罪明朝,墙头马上为他的父亲请谥号,于是明朝就派了两个使节去高丽,但是这两个人在回国的路上被人杀了,身上的东西也被抢了。按理就这肯定不是高丽国五干的,怎么会在自己地盘上做这种招摇的事。表面上看肯定是北元干的。朱元璋可不是这种好欺负的,于是表示绝不承认辛隅的王位。高丽也是一肚的苦水,没办法,只好再次向北前请封,北元就封了他为高丽国王,征东行省左丞相。高丽和明朝可以说是彻底决裂了。

洪武二十年,冯胜和蓝玉打败了纳哈出,控制了辽东,设立铁岭卫并控制了铁岭,这个位置非常敏感,在元朝的时候是元朝和高丽的国界,高丽一直想占领这个地方。王辛隅居然也搞笑,居然要求朱元璋把铁岭这个地方给他,搞得朱元璋啼笑皆非,自己辛辛苦苦打下来的说给你就给你?朱元璋严词拒绝了他。这个高丽国王也是血气方刚的,二话不说就发兵攻打辽东。

高丽带兵的将领是李成桂,这个人不糊涂,一直反对和明朝决裂,极力劝阻都没有成功,他知道打明朝就是以卵击石,于是刚到铁岭就做手下的工作,然后一咬牙,反了。带领军队打回了老家,废了高丽王。建立了自己的王朝,这就是历史上非常著名的李氏王朝。李成桂马上向明朝称巨,向朱元璋递交国书,然后向朱元璋讨一个好的国名。朱元璋经过慎重考虑,给这个新王朝取名为:朝鲜,意思就是朝日鲜明之国。从此这个名字一直沿用至今。朱元璋还下令,朝鲜国永不征讨。明朝和朝鲜以鸭绿江为界,朝鲜以明朝为天朝,启用明朝的年号。朝鲜就这样成了大明的藩属国。

朝鲜的国名是怎么来的?

1392年,“高丽王朝”三军都制使李成桂废除了亲蒙古帝国的高丽王朝第三十四代王,为了争取明朝的支持,李成桂派使臣向明朝称臣。明朝皇帝朱元璋(明太祖)取“朝日鲜明”之意,赐国号“朝鲜”,史称“朝鲜王朝”。“朝鲜”之名由此而来。二战后,朝鲜革命领袖金日成主席于朝鲜半岛建国时,采用了“朝鲜”这一称呼,定国名为“朝鲜民主主义人民共和国”。

朝鲜的国名是怎么来的?

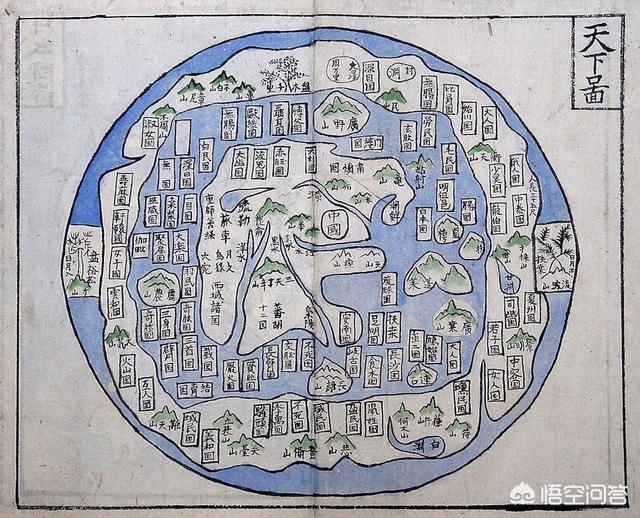

根据朝鲜现有的历史文献的记载,朝鲜民族的神话中有一位传奇式的祖先人物——檀君,他是天神之子与一位以熊为图腾的部落中的女子所生,他在平壤建立起了王国,也就是“朝鲜”国的由来。不过史学界普遍认为,大约在公元前一世纪左右,中原的战国时期,“朝鲜侯”称王,为朝鲜建国的开始。还有学者考证,朝鲜作为国家的名称,最初见于《管子》、《史记》等文献之中。《史记》中就有“武王伐封,封箕子于朝鲜”,《汉书·地理志》也提到“殷道衰,箕子去之朝鲜”。

关于“朝鲜”这一国名的含义,跟据《东国舆地胜览》中的解释是“国在东方,先受朝日之光辉,故名朝鲜”。也有说是“据东方日出之地,故名朝鲜”。总而言之,“朝鲜”这一词都包含着东方朝阳初升、晨曦霞光鲜艳的意思。《韩国简介》一书中解释“朝”为“黎明”,“鲜”为“明亮”。朝鲜则是“明亮的黎明”,唤起早上东升的旭日,阳光照耀着稻田,驱散了山间雾气。此时则是朝鲜半岛上的居民开始繁忙的一日之前令人精神为之一振的宁静时刻。所以朝鲜还有“黎明宁静之国”的称呼。

现在的《朝鲜之歌》开头的两句是“早晨的太阳光芒万道多鲜艳,我们的国家因此起名叫朝鲜。”从檀君建国的传说到公元前的朝鲜,近代历史学家称它为古朝鲜。之后的历史中,朝鲜半岛上出现了百济、高句丽和新罗三国争霸的局面。中原王朝明代初期,李成桂发动兵变,控制高丽军政大权,夺取政权并建成了新王朝。

鉴于当时中国和高丽之间存在着封建宗藩关系,新立国号必须得到中央帝国政府首肯,才可生效。所以李成桂派使臣赶赴南京向明太祖朱元璋汇报请求下令。就国号来说,李成桂提出“朝鲜”和“和宁”两个备选方案请朱元璋钦定。明太祖朱元璋则选择了“朝鲜”。自此,朝鲜国号取代了高丽国号。史学界为了区别于古代朝鲜,将以李成桂为始祖的朝鲜称之为李氏朝鲜。

清代晚期,中日甲午战争爆发,清朝战败,双方签订《马关条约》,承认朝鲜为完全独立国,取消了中原王朝与朝鲜的宗藩关系,朝鲜才开始“独立”成国(还是在日本的控制之下,直到在伟大的中国人民志愿军的帮助下,赶走了美帝侵略者,朝鲜才开始真正意义上的独立)。

感谢关注,谢谢~

朝鲜的国名是怎么来的?

朝鲜是一个古国名,早在商代就出现了,并且古朝鲜是由中原汉人所建立的

由于缺乏可靠的文字证明,朝鲜半岛的早期历史基本都是要参照中国史料。根据中国的史书记载,“朝鲜”一名最早出现在中国的商朝末年。

商朝末年,武王伐纣,商纣王的叔父箕子东渡朝鲜半岛,见此地山清水秀,于是就在此建国,国号“朝鲜”,史称“箕子朝鲜”,这也是“朝鲜”第一次出现在中国的史书中。根据后世的解释,“朝鲜”有“朝(zhao)日鲜明”之意。

周朝稳定天下后,箕子朝鲜臣服于周朝,被封为侯爵,成为周朝的一个侯爵国,因此箕子朝鲜也被称之为“箕子侯国”。(战国时期,燕国开始攻打箕子朝鲜,并夺取辽东地区)

箕子朝鲜的国祚非常长,前后存在了926年,差一点就上千年了,比整个周朝的立国时间还要长,直到西汉初年,箕子朝鲜才被逃入境内的汉人卫满所灭。

卫满本姓姬,祖上是卫国贵族,后迁至燕国居住。汉朝初年他逃亡箕子朝鲜请求避难,箕子朝鲜君主箕准拜他为博士,将箕子朝鲜西部方圆数百里土地封给卫满,令卫满守卫西部边境。

卫满是一个不折不扣的野心家,他在自己的领地不断招兵买马,扩充实力。在准备妥当之后,他便借口汉军入侵,希望能够撤到都城王险城附近。

箕准这个人非常单纯,他未加甄别消息的真假就同意了卫满的要求, 而卫满则率军向王险城进发。随着卫满大军的不断逼近,箕准这才发现情况不对,于是发兵与卫满交战。但箕准的军队没能挡住卫满,卫满攻陷王险城,箕准则逃亡半岛南部地区,立国近千年的箕子朝鲜灭亡。

卫满在占领朝鲜之后并没有更改国号,于是后世称之为“卫氏朝鲜”。

“卫氏朝鲜”和“箕子朝鲜”都是由汉人建立的,并且其国民有大量的中原移民,尤其是箕子朝鲜,在理论上它是周朝的诸侯国,只不过位置稍微偏了点。

相比于箕子朝鲜,卫氏朝鲜只延续了87年就被汉武帝给灭了,至此朝鲜半岛北部地区并并入汉朝的版图,汉朝在这里建立了乐浪郡、玄菟郡、真番郡、临屯郡,史称“汉四郡”。而也同一时期,半岛南部兴起了马韩、辰韩、弁韩三个带有部落性质的国家,今天韩国的国号就是来源于这三个国家。(汉四郡)

后来西晋灭亡之后,天下大乱,发源于中国东北的高句丽趁机崛起,至隋朝建立时已经占领了辽东地区和朝鲜半岛北部,而半岛南部的三韩则演变为百济和新罗。到了唐代,高句丽和百济相继被唐朝和新罗联手消灭,此后半岛南部被新罗占据。

在中国五代十国时期,新罗分裂成后高句丽、后百济和新罗三个国家,到公元918,这三个国家又被高丽给同一了。

高丽的建立者王建,其祖上据推测有可能是中国人,而他在《十训要》中也强调高丽必须遵守唐风,不得效仿契丹衣冠。

高丽在建国之初向北宋称臣,并长期敌视契丹,于是引发了契丹与高丽的战争,最后高丽虽然击败契丹入侵,但迫于契丹强大的军事压力,高丽只得妥协向契丹称臣。

金国崛起后,高丽与金国结为兄弟之邦,共同夹击契丹,而高丽也抓住这一有利时机,将版图扩张至鸭绿江入海口。

高丽国祚也非常长,前后共计474年,历经辽、金、元三朝。在元代时期,高丽几乎等同于元朝的内藩,元廷在高丽设立东征行省,对高丽的控制非常严密。

元末中原板荡,元廷要求高丽出兵一同镇压国内的红巾军起义,为此红巾军和高丽就结下了梁子。而作为报复,红巾军曾攻入高丽境内,占领了高丽都城开京。不过由于红巾军麻痹大意,大军在开京遭到伏击,最后全军覆没。

明朝建立之后,要求高丽交出辽东的铁岭卫,引起高丽的不满,高丽国王王禑任命大将李成桂征讨辽东。

李成桂强烈反对与大明开战,在多次上书无果之后,李成桂突然中途率大军返回都城,废除了王禑,掌握高丽政权,史称“威化岛回军”。

李成桂本人奉行事大主义,他上台之后便以“权知高丽国事”的头衔向朱元璋称臣,希望得到册封,但明朝政府并没有立即承认他。此后李成桂多次上书,请求获得承认,并拟定了“朝鲜”和“和宁”两个国号,请求明太祖朱元璋定夺。(身着明朝衣冠的李成桂)

最后,朱元璋以“东夷之号,惟朝鲜之称美,且其来远,可以本其名而祖之。体天牧民,永昌后嗣”为由,将“朝鲜”赐给李成桂做国号。而为了区别之前的“箕子朝鲜”和“卫氏朝鲜”,李成桂所建立的朝鲜被称之为“李氏朝鲜”,也就是我们常说的朝鲜王朝。

朝鲜的国名是怎么来的?

关于”朝鲜“这一国名的由来朝鲜人自己的说法是:天帝桓因的次子桓雄下凡人间,在一处山洞中遇到一头虎和一头熊,虎和熊请求桓雄把它们变成人,桓雄给了它们20片蒜和一把艾草并告诉它们吃完之后百日之内不能见阳光。虎没能照办,因此没能变成人;熊则幻化为一名女子。后来桓雄与熊女结合生下了朝鲜民族的始祖檀君王俭。相当于中国唐尧五十年戊辰(公元前2333年)王俭在平壤建国并定国号为朝鲜。这就是朝鲜民族的创世神话中关于”朝鲜“这一国名的由来,不过这似乎更多类似于一种神话故事。

在中国现存的古籍之中”朝鲜“一词最早见于《山海经》之中“东海之内,北海之隅,有国名曰朝鲜”的记载。据现代史学界推测:《山海经》是成书于战国中后期,而其参考资料的年代可能更为久远,这也就是说至少在战国时代朝鲜就已被当作国名使用了。需要指出的是:《山海经》中的这个朝鲜国是周王朝分封的诸侯国之一,尽管这个朝鲜国的一部分疆土延伸到了今天的朝鲜半岛北部,但严格意义上这个朝鲜国是中国历史的一部分,和今天的朝鲜不是一个概念。这个作为周王朝诸侯国的朝鲜国在司马迁的《史记·朝鲜列传》中被称之为箕子朝鲜:周武王伐纣灭商后并没对商朝后裔赶尽杀绝,商纣王的叔父箕子与比干、微子并称三贤,周武王也对箕子的贤德之名钦佩不已,于是向箕子请教人伦规范,箕子便作《洪范》,向周天子讲述定国安民的道理。夏、商、周三代的改朝换代和后世王朝有一点很不一样:后世改朝换代要么就将前朝皇室赶尽杀绝;要么好生优待,但严加监视。总之不会让前朝皇族参与朝政,封一个空有其名的爵位倒是有可能。夏、商、周三代不这样——那时华夏民族正由原始部族向文明国家过渡:商部族取代夏部族成为华夏各部族的联盟领袖,但夏部族的后裔依然被册封为商朝贵族,武王伐纣后对商朝后裔基本也延续这一政策。久仰箕子大名的周武王将朝鲜之地封给了他,当时所谓的朝鲜之地大体在今天辽宁省境内的辽河流域一带,和今天的朝鲜其实并没多少关系。

战国中期以前箕子朝鲜的统治中心一直在中国境内的辽河流域。直到燕昭王征山戎、伐朝鲜,辽河流域被燕国占据,箕子朝鲜被迫将其统治中心迁往朝鲜半岛。正是箕子朝鲜的这次迁徙使其同朝鲜半岛的历史发生了交集:受殷商文明的影响,朝鲜半岛社会有了迅速的进步,产生了自己最早的成文法——《乐浪朝鲜民犯禁八条》:相杀以当时偿杀;相伤以谷偿;相盗者男没入为其家奴,女子为婢,欲自赎者,人五十万。这里“乐浪朝鲜民”指汉武帝时期设置的乐浪郡及其治所朝鲜县的,过去箕氏王朝统治时期的百姓。对于“犯禁八条”这一成文法,中朝学者一般认为应该是商、周之际来自中国的流民集团制定的。而成文法的制定是一个社会具有较高文明的标志。“犯禁八条”虽然内容记载不全,却足以反映箕子朝鲜民众的文明程度。从在朝鲜平壤城南发现的箕田也可看出殷商农业文明对于古朝鲜的影响。据朝鲜朝学者韩百谦的《箕田考》记载,箕田方正有规则,与中国商朝甲骨文中的“田”字相吻合;每田分4个区,每区有田70亩,与中国“殷人七十而助”的文献记载相一致。箕田的出现,决不是一个偶然现象,应该说是受商朝耕作制度影响的结果。箕氏朝鲜与中国之间的经济联系更加紧密。在这方面虽然没有留下具体文字资料,但从考古发现来看:在朝鲜半岛北部各地出土了大量中国战国时期燕国的货币——明刀钱,多者一次竟达千余枚。这充分说明了燕国与箕氏朝鲜经济往来的密切程度。但后来秦国灭燕时朝鲜作为辽东郡以外的边界国家对六国为秦所灭的进程并没发生影响。

到了秦末汉初中原战乱之际一个名叫卫满的燕国流民逃到箕子朝鲜。箕子朝鲜君主箕准拜卫满为博士,将箕子朝鲜西部方圆数百里土地封给卫满,让卫满守护箕子朝鲜西部边境。卫满等到力量聚集雄厚后便驱逐箕准,自立为王,定都王险城,建立卫氏朝鲜政权(或叫卫满朝鲜)。卫满朝鲜的国土还包括高句丽、真番、临屯、沃沮、夫余五国之地,方圆数千里,疆域远超箕子朝鲜。卫满死后王位传给儿子,儿子又传给孙子。卫满的孙子名叫卫右渠。被卫满灭掉的箕子朝鲜的后裔逃到半岛南部建立辰国。卫右渠时代辰国和朝鲜半岛上另一个小国真番同时上书汉朝表示希望遣使前去中国朝见。卫右渠担心这两个国家投靠中国后会打击自己,所以极力阻挠。雄才大略的汉武帝此时虽集中精力打击北方的匈奴,但对这种外邦慕名来朝之事是不会加以拒绝的,而卫右渠的阻挠行为就令汉武帝异常不满。元封二年(公元前109年)汉武帝派遣的使节涉何抵达朝鲜首都王险城,与卫右渠就辰国、真番遣使朝见一事进行谈判。卫右渠心想:要是我同意让真番、辰国这些小国朝见中国皇帝,那我这个朝鲜半岛的霸主还当得成吗?所以卫右渠对中国使者采取强硬的态度,坚决拒绝汉使者的要求。尽管谈判破裂,作为中国藩属的卫右渠还是派出一位裨王护送中国使团到达汉、朝边境清川江。就在这个时候涉何突然发难——击杀护送的朝鲜裨王。自从张骞立功于绝域以来,大凡出使外国的中国使者,都渴望能立功于异域,博取功名。涉何远涉万里出使朝鲜,结果却两手空空,无功而返,心情很是郁闷,所以心里想道:不如击杀朝鲜裨王,也好回朝领赏。涉何杀死朝鲜裨王后带着首级返回长安,向武帝刘彻回禀。当然涉何编了一套故事,吹嘘自己杀死朝鲜的大将。刘彻听了很高兴,认为涉何是个果断勇敢可用之才,便拜涉何为辽东东部都尉。辽东与朝鲜接壤,涉何无故杀死护送汉使团的裨王,令卫右渠大为震怒,便发兵攻打辽东。涉何打仗却是外行,面对朝鲜的军队抵挡不住,最后被朝鲜军斩杀。朝鲜军队公然越境进犯辽东并击杀汉帝国的辽东东部都尉自然引起了雄才大略的汉武帝的勃然大怒,于是元封二年(公元前109年)秋季汉武帝刘彻将全国被判处死罪的囚犯赦免后组成浩浩荡荡的东征大军。公元前107年朝鲜宰相尼溪相参收买了部分王宫中的近卫军,又派出刺客潜入宫中,将国王卫右渠刺死,控制王宫,然后正式向汉军投降。卫氏朝鲜灭亡后汉武帝在其故地设立了乐浪、玄菟、真番、临屯四个郡,合称汉四郡,统治朝鲜半岛汉江以北地区。公元前82年汉朝将临屯、真番二郡并入乐浪、玄菟二郡。乐浪郡治所仍在今朝鲜平壤;玄菟郡治所则初在夫租(今朝鲜咸兴),后因受貊所反抗而迁往辽东高句丽(今辽宁新宾),统治夫余、高句丽等族。东汉、曹魏和西晋皆保留了乐浪郡和玄菟郡。东汉末割据辽东的公孙氏分出乐浪郡南部设立带方郡,并为魏晋所承继。

自汉武帝灭卫氏朝鲜以来以朝鲜为名的国家不复存在,朝鲜半岛南部的辰韩部落联盟逐渐演化为后来的新罗国,而从中国东北迁徙而来的扶余后裔在征服半岛马韩土著部族后逐渐演化为百济国,源自中国东北的割据政权高句丽在被曹魏攻破丸都城后也开始向朝鲜半岛发展。公元七世纪后半叶新罗在中国唐朝的帮助下灭掉了百济和高句丽两大强敌,之后又趁唐朝忙于和吐蕃的战争之机驱逐唐军,完成了朝鲜半岛中南部的统一。8世纪后期以后新罗同其宗主国唐朝一样陷入内乱与衰落的窘境。9世纪末真圣女王统治下的新罗爆发了人民起义,导致新罗在朝鲜半岛的统治土崩瓦解。在各处的起义势力中弓裔和甄萱两个乱世枭雄脱颖而出,分别打出了高句丽和百济的旗号(史称后高句丽和后百济),与在金城(今韩国庆州)一隅之地苟延残喘的新罗形成鼎立之势,史称“后三国”。公元918年六月十五日弓裔的部将王建发动政变建立高丽王朝,截至公元936年高丽已消灭新罗和后百济,重新完成了朝鲜半岛的统一。从公元1231~1259年蒙古大军先后六次征伐高丽,高丽王室被迫流亡江华岛。尽管不善水战的蒙古人拿逃到江华岛的高丽王室无计可施,但由于除江华岛以外的国土全部沦陷,最终高丽在外有强敌、内遭政争的局面下屈从于蒙古军队,高丽遂成为蒙古的附庸国:蒙古人在高丽和州(今朝鲜永兴)设双城总管府:管辖原高丽东北部地区——双城总管府隶属于元朝辽阳行省,存在近百年,其间蒙古派员入高丽监国,高丽世子入质大都。忽必烈继任大汗后送高丽王子回国继位并使他成为自己的女婿,此后的历代高丽国王就有了蒙古血统。中国元明交替之际面对新兴的大明王朝和退守漠北的北元势力令高丽上层出现了“事元”和“事明”的路线方针分歧:元朝和高丽之前是爆发过战争的,在高丽政界和民间都有巨大的反元情绪,然而元朝征服高丽后将自己的公主嫁给了高丽国王并对其进行了全方位的控制,在高丽人民眼中高丽王室已彻底成为蒙元的傀儡,甚至由此引发了三别抄起义。最终高丽王室依靠元朝的支持才成功镇压了三别抄起义,至此高丽王室已完全依赖于元朝的支持才能稳固自己的地位。在这样的局面下公元1388年高丽国王命大将李成桂征讨明军,然而正是此举导致了高丽王朝的覆灭。

1388年五月五月李成桂渡过鸭绿江后发觉行军困难、粮饷不济,上书要求班师,然而高丽国王王禑拒不接纳李成桂关于班师的建议。于是李成桂在劝服和自己一同出征的军都统使曹敏修后果断在威化岛回军占领高丽首都开京,随即流放了时任门下侍中(首相)的崔莹,此后高丽政权实际上已转移到李成桂和曹敏修手中。六月王禑被诸将逼宫退位,李成桂主张另立王氏宗亲,曹敏修、李穑则主张立王禑之子王昌,最终王昌即位,曹敏修和李成桂分任左右侍中,同时李成桂被任命为东北面朔方、江陵道都统使并赐忠勤亮节宣威同德安社功臣之号。至此挡在李成桂大权独揽道路上的只剩下和他一起回师并同样手握军权的曹敏修了,到了这年七月李成桂指使自己的手下赵浚弹劾曹敏修,从而得以趁机独揽政权。八月李成桂又开始担任都总中外诸军事,十月开始出任兼判尚瑞司事。这时已掌握高丽实权的李成桂通过独尊儒术、削弱佛教以及私田改革等措施逐步为自己改朝换代进行意识形态转换的准备:首先李成桂下令调查全国土地,1390年将所有现存的公私田册档都予以焚毁。次年颁布了土地制度的新法令——科田法。规定科田只能取自京畿地区,按每人已有的官阶对官僚集团成员实行分配,其他郡县土地属于公田。这样高丽权门世族和佛教势力的经济基础遭到彻底破坏,从而敲响了他们的丧钟。另一方面私田改革也象征着高丽王朝本身的没落,公田的增长使政府收入相应增加,为李成桂的改朝换代奠定了经济基础。公元1392年七月十七日丙申李成桂废黜高丽恭让王,正式登基称王。李成桂在废黜高丽末代国王的第二天就派出特使来到南京朝见明太祖朱元璋并请求明朝的册封。他为自己开创的新王朝准备了朝鲜、和宁两个名字请朱元璋选择,朱元璋自然乐意由这个对自己恭顺的小弟取代亲元的高丽王朝,册封自然是顺理成章之事,最终朱元璋钦定了朝鲜二字作为李成桂所开创的新王朝的名字,公元1393年李成桂正式下诏启用“朝鲜”这一国号,至此延续474年的王氏高丽王朝被李氏朝鲜王朝取代。

朝鲜的国名是怎么来的?

据司马迁《史记》中记载,商纣王叔父箕子(商朝人、华夏族),在周武王伐纣后,带着商代的礼仪和制度率五千商朝遗民东迁至朝鲜半岛北部,在那里箕子被推举为国君,史称“箕子朝鲜”。后来,在武王的劝说下,箕子归附周王室,并被分封为诸侯。

《三国遗事》中记载,檀君(朝鲜半岛原住民一支)的后人在箕子来到朝鲜半岛之后,为了防止和箕子带来的人民产生冲突,遂带领人民南迁,这些人后来成为“三韩”的始祖。

朝鲜半岛随后又经历了“三国时代”、“新罗时代”、“后三国时代”和“高丽王朝”后, 1329年,高丽国都统使李成桂发动政变,废除高丽国王,自立为王,并改国号为“朝鲜”,定都汉阳(今首尔),史称“朝鲜王朝”。此后,朝鲜王朝一直是中原各王朝的附属国。

直到1895年4月,甲午中日战争爆发,清政府战败,签订了《马关条约》后,日本控制下的朝鲜政府,宣布终止与清朝的藩属关系。

1896年,朝鲜高宗在俄国支持下,改名为“大韩帝国”,从此李氏朝鲜改国号为“韩”。

随后,日本吞并朝鲜半岛。朝鲜人民进行了几十年英勇无畏的复国斗争。1945年日本投降后,美、苏军队分别进驻三八线南、北地区。1948年8月和9月,朝鲜半岛南北地区先后成立韩国政府和朝鲜民主主义人民共和国。

1950年6月2日,朝鲜战争爆发,三年后的1953年7月27日,朝鲜停战协议签订,在三八线的基础上对南北军事分界线进行调整,便形成了我们今天所看到的韩国。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。