被发现的隋朝千年粮仓专家称现代技术都无法超越,怎么看?

对于古代的帝王来说,修建储存粮食的粮仓是十分重要的事情,直接关系到国家的稳定。但是对于我们后人来说,粮仓的考古价值确实不比王侯将相的陵墓那样有吸引力,既没有让人惊诧的奇珍异宝,也没有大量的碑文材料供史学家考据历史人物或者大事件。但是隋朝的这座千年粮仓回洛仓的确十分出名,而下令修建它的正是一直被黑的隋炀帝杨广。

很多人提到隋炀帝就想到荒淫无度和残忍暴虐,其实他是一位文武兼备军政全能的帝王,一手打下了隋唐盛世的基业。比如他完善了科举制度,开凿了大运河,开拓丝绸之路,亲率将士征讨吐谷浑等等功绩,只是他本人好大喜功急于求成,弄得民不聊生,农民起义此起彼伏,最后弄得个惨死的下场。隋炀帝好战,为了保证自己军队的军饷,确保国家稳定,他修建了诸多十分雄伟的天下粮仓。

回洛仓有多大呢?根据考古专家测量,这座粮仓的平面面积有50个足球场那样大,隋炀帝在迁都洛阳之后就立刻开始修建这座粮仓,主要还是为洛阳城的正常运行提供粮食,毕竟诸多王亲贵族跟着一同来到洛阳,生活总是需要得到保障的。回洛仓之所以让考古学家们惊叹,主要还是因为他的规模之大。根据资治通鉴的记载,回洛仓拥有仓窖三百多个,文献通考之中的记载则是三千三百个仓窖,根据专家的考证,回洛仓的仓窖竟然有700个之多,的确让人震撼。

不仅仅是数量多,每一个仓窖的储存量也是极大的。据科学家计算,一座仓窖所能存储的粮食可达到50万斤以上,整座粮仓可储存的粮食高达3.85亿斤,十分让人惊叹。仓窖的修建不仅仅是图一个“大”字,其存储粮食的实用性也是经得住历史考验的。

仓窖整体是圆形的,建造之时,首先先挖出一个外径16米左右,内经10米左右,宽3米,深1.5到2米的环形基槽,然后就在这基槽之中夯打,以形成足够坚实的仓窖口。这样的仓窖口不仅仅可以防水还可以防止坍塌。之后,仓窖的挖掘工作才正式开始,仓窖深10米,挖完之后先将仓窖的墙壁用火烤一遍,随即涂抹一层青膏泥,铺上一层木板,最后再铺上一层席才算是最终完工。

以这样的技术制造出来的仓窖能够最大程度地保存粮食,据说隋朝粮仓里的粮食一直吃到了隋朝灭亡后的唐朝贞观年间。回洛仓是隋唐大运河的附属配置,是大运河沿途最为重要的粮仓。通过今天对回洛仓的考古发现,我们可以大致猜测出当年大运河的繁荣盛况。

回洛仓的壮观我们是十分惊叹的,但和今天的粮食储存技术相比还是很落后的。我国早在2000年左右就已经建设了仓容高达1000多亿斤中央直属储备库,和这样宏伟的现代化粮仓相比,回洛仓实在不值一提,只是现在很多人还是喜欢以这种现代人比不上古代人的噱头吸引大众视线罢了。

被发现的隋朝千年粮仓专家称现代技术都无法超越,怎么看?

实际上,并没有哪个专家亲口说过“隋朝千年粮仓现代技术都无法超越”之类的话,只不过是一些人的传言罢了。但洛阳城边的千年粮仓确实称得上一个伟大工程,体现了隋朝在科技方面的卓越技术和劳动人民的智慧结晶。

隋朝(581年——618年)只存在了38年,称得上是我国历史上一个相当短命的王朝。虽然历史不长,但隋朝在各个领域的发展和贡献都可圈可点。

在政治上,创立了“三省六部制”,三省指把全国官僚机构划分为尚书省,中书省和门下省,六部是尚书省下属的吏部、礼部、户部、兵部、工部、刑部,是国家最核心的权力机构。每个部又下辖四个司,构成了科学而完善的国家管理机器,对中央政权的巩固作用不言而喻。

在文化建设上,隋代推行的“科举制”,可以说是为古代知识分子走向仕途、报效国家提供了极大便利,是一个利国利民的创举。

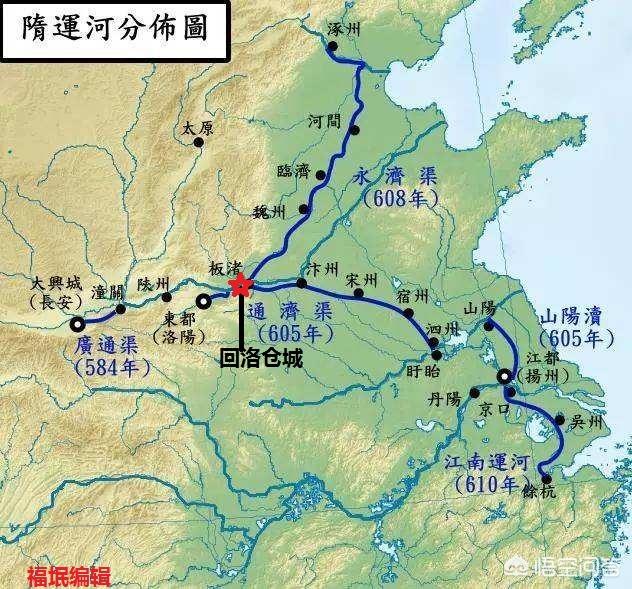

在民生和军事上,人们熟知的“隋唐大运河”,是605年——610年由隋炀帝(569年——618年)动用上百万工匠开凿通了许多河道,把它们贯通后形成的,隋唐大运河是我国古代非常著名的水上交通大动脉,不论于国家和百姓都是居功至伟。

隋炀帝即位后的第二年,即606年,就把都城从长安迁徙至洛阳。毕竟是新建的都城,况且一下子让洛阳城增加了许多人口,隋炀帝担心粮食供应不上,就决定在大运河·洛河岸边建造三个粮仓,回洛仓、含嘉仓、洛口仓,以此来满足城内居民的粮食需求。

其中,“回洛仓”是最大的粮仓。2013年被考古发现的就是回洛仓。

回洛仓是名副其实的超级粮仓,整体造型接近长方形,东西长1000米左右,南北宽约355米,总面积达到了惊人的35万平方米,堪比50个足球场的面积总和。据推算,整个回洛仓可以储存粮食大约3.6亿斤,而隋朝总人口约为5000万,都城洛阳人口将近100万,如果按照当时每人每年消耗700斤粮食计算,也就是说,仅仅一个回洛仓的粮食,就足够洛阳城居民食用半年。

建造这样的粮仓时,实际上跟过去黄土高原老百姓开挖地下窑洞的工序相类似。现在地上挖出一个道“凸”形的大坑,接着,用特制工具把大坑的表面夯实,让其达到较高的强度和韧性。之后,在倒“凸”形中间的环形台阶上,挖出一圈圈直径10米、深度10米的仓窖,最后,用干柴烈火来烧烤大坑和仓窖,使它变得更加结实、牢固。

最后,给大坑和仓窖表面涂抹一层白膏泥,就是制作陶瓷的高岭土,质地细腻,黏性较大,不容易渗水,当受潮时,会呈现出青灰色,因此,俗称“青膏泥”。最后,再把平滑的木板挨个固定在上面,再铺设一层草席,仓窖就算建造完工,可以直接存储粮食了。

整体来分析,建造一个粮仓并不见得需要多高的技术含量,只不过所耗费的人力、物力、财力很高,建造工序很复杂,在古代科技不算发达的情况下,建造它们是名副其实的大工程。据史料记载,当时是大臣杨素作为总监,每月从全国召集200万人次来建造三个大粮仓,用时将近一年。

以现在的技术来看,建造它们很轻松。

被发现的隋朝千年粮仓专家称现代技术都无法超越,怎么看?

哪个专家说的?报上名来!

什么叫隋朝的粮仓现代技术都无法超越?这种话也敢说,服了。

首先,不可否认隋朝大粮仓确实很厉害,充分体现了古人的智慧。

洛阳发现的回洛仓遗址,属于隋朝的国家级粮仓,整个仓城东西长1000米,南北宽365米,相当于50个国际标准足球场的面积,其内部存粮数量惊人。

隋朝粮仓的智慧到底体现在哪里呢?要说到存粮,必须要保证三大问题:防火、防潮、防虫。

防火主要是粮仓管理,暂且不细说了。至于防潮和防虫,回洛仓选择在洛阳,有着很大的地理优势。

黄河的冲击沉淀,导致黄土特别的厚实,可以挖掘出很深的储粮仓窖。

古人在挖好大型仓窖之后,会在里面用柴草进行燃烧,燃烧之后仓窖的壁面含水量更低,而且也更加结实。

此后,再涂一层青膏泥,然后铺设木板和木炭,木炭层可以有效的防潮,上面再铺设很多层席子,最后再放入粮食。

此时的仓窖不仅十分干燥,而且经过火烧之后也降低了土壤内虫卵滋生病虫害的可能性。

最后,在粮仓入口处种植了小树苗,一旦里面的粮食受潮霉变就会影响树苗的长势,可以随时控制粮仓的存储情况。

所以,隋朝粮仓可以长时间存储粮食,确实很厉害。但是,但是,再牛的技术也只是利用了当时的材料,真能和现代化的仓储技术相比?这让我国的科研人员脸往哪搁啊……

所以,赞叹可以,别太夸张了。

被发现的隋朝千年粮仓专家称现代技术都无法超越,怎么看?

隋朝时期,我们国家的军事、经济发展到了一个巅峰,与此同时,某些方面的技术,也达到了极致。

隋朝时期的仓库,所采用的技术就非常高端。

这里面说到的隋朝粮仓是隋朝时期的回洛仓,回洛仓是隋朝时期全国最大的一个仓库。

从东到西有1000米长,从南到北有355米宽,面积总共有35万平方米左右,相当于半个辽阔的故宫,极其地庞大。

不过我们要清楚的是,这个仓库并不是单独一个的庞大仓库,而是一个规模宏大的仓库群。

在这个巨大的回洛仓里面,还有着其余大大小小的小仓库,回洛仓就是由这些小仓库构建而成的一个仓库群。

回洛仓的地理位置位于现如今的洛阳附近、隋朝时期的洛阳城外。

这里主要储存着从江南地区沿着大运河运到北方的粮食,因为这里的地理位置以及天气还有各种因素都非常适合保存粮食的原因,所以隋朝皇帝就在洛阳城外修建了这个巨大的仓库,以战略性地储存足够应付各种灾难的粮食。

回洛仓的建造工序关于这个仓库是如何建造的,其实工序并没有我们想象中那么复杂。

首先在建造这些粮仓之前,他们会专门挑选那些基本上很少下雨、天气比较干燥的地区。

在挑选好位置后,他们就可以开始开挖粮仓的坑洞了。

在挖这些粮仓坑洞的时候,他们会如同烧陶瓷一般把坑洞四周的泥土烧得更加坚硬、结实以及烧去那些可能会导致粮食发霉的水分。

在做好这些最基本的准备后,他们则会在四周铺上一些粘性极大的青膏泥,然后在这些青膏泥之上铺上各种可以吸取水分的木炭、干草以及木板等物,以把四周封得严实,在做好一切妥当后,这才算基本完成了粮仓的建造。然后再用严实的方法将这些粮仓上方封闭好,这样一个储藏性能良好的仓库就建造成了。

回洛仓的落寞在隋朝末年爆发农民起义时,这个身处在洛阳城外的巨大粮仓成为了乱军以及唐军的主要争夺目标。

在打下这个仓库后,李世民甚至说出了这个粮仓中的粮食足够再吃几十年之类的话。

不过因为吸取到隋朝时期回洛仓建造在洛阳城外容易受到敌人攻击的教训,因此在唐朝建立之后,唐朝就把回洛仓的主要职责转移到了洛阳城内,建造成了后来著名的含嘉仓。就是从那个时候开始,回洛仓才一步步走向落寞,直至最终消失在了历史之中,直到前些年才被考古学家们发掘了出来。

不过提问中所说到的“专家称现代技术无法超越隋朝时期粮仓”之类的话,在现实中是没有人说过的,大家大可不必把这句话当真。

只不过是我们现如今已经不需要如此战略性地储存粮食物资,才没有在这方面投入太多研究以及精力罢了。

隋朝的强大以上就是回洛仓的大概,如果大家还有时间,可以往下了解一下隋朝的强大以及灭亡。

隋朝并没有我们想象中那么差劲,如果我们仔细了解隋朝和唐朝之间的区别,那大家或许就会发现一个自己有些无法相信的事实。

那就是隋朝在繁荣和强大方面一点都不比我们时常念叨着的盛世大唐差。

隋朝的底蕴非常深厚,在隋朝之前,隋朝已经有了西魏和北周两大王朝的深厚积累,通过这两大朝代的积累,隋朝在篡夺了北周皇权后,他们很快就走上了一个实力的巅峰。

接下来他们凭借着强大的底蕴以及关陇贵族府兵制带来的强大军事能量收服了南朝,自此统一了分裂已久的南北两地,重筑起了中华江山。

不仅如此,他们在重铸了中华的原本国土之后,他们还发动着强大的军队征讨了青藏高原中的吐谷浑和一直威胁着西北边疆的突厥,自此奠定了他们在西北地区的霸主地位。隋朝的开国皇帝隋文帝甚至被西域各国以及草原中的各族尊称为了“圣可汗”。

从这个名号中的“圣”字来判断,我觉得当时隋朝在这些地区的地位一点都不比唐太宗时期在这些地区的地位低。

隋朝灭亡的主因是关陇贵族的激烈反扑一般我们会觉得,隋朝是因为数次征讨高句丽失败以及挖掘京杭大运河带给了百姓们巨大的负担,导致民不聊生,才会引发了动荡整个隋王朝的农民起义,造成了隋王朝最终的灭亡。

但实际上这些问题并不是隋朝灭亡的真正原因,隋朝灭亡的真正原因是因为隋朝的两代皇帝得罪了支撑他们皇权的重要势力关陇贵族。

在这些关陇贵族对他们爆发的反扑下,隋王朝才会在农民起义中被这些关陇贵族给颠覆了。

关陇贵族在历史中是一个实力非常恐怖的军事势力,一共支撑了四个王朝的建立,西魏、北周、隋朝、唐朝就是在这个庞大势力的支撑下安稳强大起来的。

隋朝取代北周,其实就是关陇贵族势力内部的换血,唐朝取代隋朝,也是关陇贵族势力内部的洗牌。

这几个王朝的皇帝在建立王朝之前本身就是关陇贵族中的一部分,只不过在他们成为皇帝、登上那冰冷的皇座后,他们却又同时变成了关陇贵族的敌人。

身处权力巅峰的人,往往对那些对自己具有威胁的人是非常忌惮的。

他们本身就是从关陇贵族本身发展而来的,又怎么可能不知道关陇贵族势力对他们的强大威胁?

因此在他们从关陇贵族的一分子成为皇帝后,他们一般都会选择剪除其余关陇贵族的势力,以防止他们会把自己推翻。

隋炀帝在这么做的时候,他丢掉了江山,而李渊和李世民在成为皇帝后,他们因为吸取到这个教训,所以不敢轻易动手。

一直到唐王朝建立了许久,直到武则天成为皇帝后,她才凭借着自己狠辣的手段彻底除掉了关陇贵族的威胁。所以说我觉得提问中所说出的这种状况应该是不存在的,现代的技术并没有我们想象中那么不堪,我们并不能以一概全,而是要全面地看待问题。被发现的隋朝千年粮仓专家称现代技术都无法超越,怎么看?

这个说法有点夸大其实了,古代的东西现代无法超越那进化这么多年不是白白的进化了?的确很多古代的东西很神,那是站在那时候角度去看的,而这个隋朝的大粮仓就是一个神奇的东西,在那个时候可以造出这样的大粮仓的确需要智慧,不然很多点都是不可能达到那个高度的,那个这个粮仓有哪些令人惊奇的地方呢?

首先是面积大的惊人,整个大粮仓东西可达1000米,南北可达到355米,当然包括了很多座的,并不是一座这么大,但是在当时来说也算是很大的了,不愧是隋朝国家级别的粮仓了,大的好处就是储存粮食的量也是巨大的,据说当时储存的粮食到了唐朝都还没有吃完,这就足以见得这个粮仓的实用价值很高,当然这个大并不是我们现在建在地面上的建筑。

他这个粮仓是挖在地下的,挖在地下就比在地面上建筑起来难得多了,所以才会让人叹为观止,不过好在是洛阳那边,黄土厚实,如果在水土多的南方地区,这样的建筑几乎是不可能实现的,南方多雨水,往下挖个十几米就是水了,储存粮食很难。尽管洛阳地区相对来说比南方好一点,但是保存粮食最重要的就是防潮。

智慧之处就是在于这里了,古人为了防潮先用火把坑的壁和地都烤了一遍,这个过程第一是为了杀死那些地表的虫子,第二是为了把坑的壁烤干便于黏贴青膏泥。然后在涂抹青膏泥,还黏贴了木板在上面,青膏泥本来就可以做到防水,加了木板即更好了,木板上面还放了席子和木炭,都是防潮的重要保障,最后才把粮食放在上面。

当然还有一个重要要防止的就是粮仓的坍塌,粮仓虽然不是1000米一个整体的,而大大小小的多个组成,每个的外径一般都是在17米左右,内径大约10,而外大内小就是防止坍塌的关键所在了,因为他这个放粮食的坑死层层缩小的,也就是没下去一段都有一个基槽,一层一层下去自然就很难坍塌了。

被发现的隋朝千年粮仓专家称现代技术都无法超越,怎么看?

隋朝虽然在历史上只存在了不到四十年的时间,但其影响是巨大的,可以说隋朝用不到四十年的时间完成了可能需要百年以上的时间才能完成的功绩。更是给后世留下了大量珍贵的遗产,尤其是唐朝,几乎就是完全继承了隋朝的一切,当然隋唐从某一方面来说本来就是关陇集团内部领导权的轮换,只是可惜了隋文帝和隋炀帝为李渊作嫁衣裳。

在隋朝所做的贡献中,其中一项惠及至今但罪在隋朝的功绩就是隋炀帝命人开凿的几条长水渠,即现今京杭大运河的雏形,当时开凿的是广通渠、永济渠和通济渠,将长安、洛阳、沧州、扬州和杭州等连接在了一起。政治作用在这里就不提了,另一个最重要的作用就是运粮,将全国各地的粮食经由运河运送到两京(长安和洛阳),带来了丰厚的税收。

隋朝从隋文帝开始就建了几个巨大的粮仓,用来储存全国各地征上来的粮食,而其中最大的一个就是位于洛阳城外的回洛仓,它几乎是和重修洛阳城同时开始修建的,用以储存洛阳以东地区征上来的粮食,供应洛阳皇室和当地的百姓,同时也运往长安。

回洛仓仓城呈长方形,占地35.5万平方米,东西长1000米、南北宽355米,仓城内布局整齐划一,管理成熟完善。管理区、仓窖区、道路和漕渠等一应俱全。大约有700座仓窑,每个仓窑内径约10米,深约10米,外围还有一个基槽,外径达到了十六七米。这样建起来的仓窑能够更长时间的储存粮食。

俗语说“兵马未动粮草先行”,回洛仓在隋末成为割据势力争抢的对象,并被瓦岗李密夺得,有了这天下第一的大粮仓,更是吸引了很多百姓的依附,而当时洛阳城中并没有粮仓的存在,这在一定程度上让洛阳陷入孤城的境地,即便攻不进去,但没有粮食足以毁掉一个占据有利地形易守难攻的城市。也基于此,回洛仓这个隋朝时期最大的粮仓毁在了隋末战乱中,成了战争的牺牲品,大唐建立之后的回洛仓已经不再被用作粮仓,而是直接废弃了。而代之以含嘉仓,含嘉仓建在洛阳城内,是大唐时期最大的一座粮仓。

含嘉仓具体建于什么时期并没有记录,或者是隋炀帝时期,也可能是唐初才建,但有一点确定的是,这座大粮仓真正大规模投入使用应该是在唐朝时期。并且在天宝年间达到了储粮580万石,约占全国储粮的二分之一,相当于现在的2.5亿斤,这个储存量是相当惊人的。

含嘉仓的建造和回洛仓略有不同,它南北长615米,东西长725米,约占地43万平方米,仓城内街道纵横,秩序井然,管理区和储粮区分立,大约有400个仓窑,而所有的仓窑基本都是同样的结构和形制,只是大小有所不同,仓窑都呈口大底小的椭圆形,仓口的直径是8米到18米不等,深约6米到12米不等。每个仓窑在建造的过程中都要充分考虑防潮防蚊虫以及密封性等等。

当挖好一个仓窑后,先用火将整个仓窑烘干,然后开始底层的防潮工作,第一层是草木灰,第二层是木板,第三层是席子,第四层是谷糠,第五层是席子,席子之上就可以放置粮食了。四壁的处理和底层是相同的,也是五层结构。放粮食的时候留出半米的高度,再设防潮层,第一层席子,第二层谷糠,第三层席子,然后填土封存。

这样一个仓窑就算成功了,其粮食的储备短则几年,长则数十年甚至百年。在已发现的含嘉仓仓窑中,160号仓窑中有一整窑的粟,约有五六十万斤,储存良好,只是颜色略有不同,经检测发现粮食颗粒的碳化率还达不到50%,而考古人员更是在木板缝隙中取出了部分粮食颗粒,在第二天居然发芽了,种下以后还能结出果实。

而这些粮食已经是有千余年的历史,还是唐宋时期存下的粮食,可见储存技术有多强悍。而且当时的储粮管理也很严格,每个仓窑都有刻铭砖,记载这些粮食储存时的时间、数量、品种、来源以及负责的官员,还有就是仓窑的位置。

含嘉仓的粮食多来自于河北、山东和江苏一带,它们经过通济渠和永济渠被运到东都洛阳,然后在含嘉仓封存,主要是供应两京的皇室和百姓吃食。我们知道,随着开元盛世的到来,唐玄宗时期大唐的繁盛达到了顶峰,而当时的长安城就有人口百万,所需要的粮食是非常多的,而含嘉仓的储量完全保证了这种供应。

但我们知道,天宝年间的安史之乱,将大唐从繁盛拉向了衰败,随之而来的是不停歇的战争,朝廷对地方的管控已经渐渐力不从心,而几条大的水渠也因为战乱而年久失修,逐渐的阻塞多处,且水源不充足。含嘉仓已经征收不到足够的粮食,一部分开始废弃,但还是有一部分一直到了北宋时期还在使用。宋朝的战乱终于让含嘉仓步了回洛仓的后尘,被废弃不用,但是其中一窑的粮食竟完好的保存到了现代,让我们见识到了隋唐的智慧。

隋唐的大粮仓是当时人们智慧的结晶,即便已经过去了千余年,但还是让人感觉震撼,而他们储存粮食的方法在近代还曾在部分农村使用。这不能不说是一个奇迹,而随着中国大运河申遗成功,回洛仓和含嘉仓等也都已经入选世界遗产名录,这是历史给我们留下来的宝贵财富。

但若以此认为现代的科学技术赶不上隋唐时期的这种储粮技术,这种想法是错误的。很多东西,实际上是不能放在一起比较的,古代的技术有古代的好,现代的科学技术也有现代的好,而且方式方法早已改变,只能说古代的一些智慧让人震撼,而我们站在先人的肩膀上能创造出更多更好的东西来为生活服务。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。