为什么没有关于古代农民或底层人的电视剧?

那是因为当今的资产阶级不愿去拍,也不会去拍!它们眼中容不下穷苦人,无论古代的穷人还是今天的穷人。在它们充满铜臭的心中,穷苦阶级就不应当出现在它们的影视剧中。假若一定要出现的话,那么,也是被严重丑化,污化后的形象。比如《大宅门》里的那位郑老屁。连名字都是被丑化过的!这是它们的阶级本性所致。

为什么没有关于古代农民或底层人的电视剧?

别说古代,就是近代,底层劳动人民的生活也是如人间地狱,目不忍视。

为什么没有关于古代农民或底层人的电视剧?

大家一天忙下来已经很累了,尤其是心累。

古代底层人的生活,想必不是那么幸福的。干嘛再跟自己过不去?

看看《一九四二》《我不是药神》,就已经够影响情绪了。

为什么没有关于古代农民或底层人的电视剧?

古代底层人的生活我们没法穿越过去亲眼看看,但现代底层人的生活应该是这样的:

快递小哥被宝马别翻在地,顾不上看一眼肇事车的牌号,赶紧查看货物有没有受损。

老公连着几个月晚上都出去,老婆怀疑有鬼,跟踪几次后才知道,老公每天瞒着她在加班,因为,宝宝快落地了。

年轻人不顾体面的坐在大街上号啕大哭,也没什么大事:因为老板把他辞退了。

瘦骨嶙峋的老人,居然能背得起三倍于他的猪肉,每天往返50多次,但依然不愿让老板和家人看到他的疲惫。

儿子(或女儿)终于找着工作了,妈妈悄悄对爸爸说:他爸,听我的,明天说啥也去检查一下身体了。

杂货店老板一边从洪水中捞着自己的小商品,一边抹一把脸上的水和泪。

老公卑微的对老婆说:“要不,,,你去你闺蜜那儿再借点钱……”。

底层社会的构成实际上就是《茶馆》里王利发的精明,常四爷的仗义,松二爷的懦弱,大傻杨的善良,秦二爷的觉悟,二德子的豪橫,刘麻子和唐铁嘴的无赖,吴恩子和宋祥子的无耻……。

这些都是平民社会的真实再现,相信古代的社会生态也应该差不多——因为沧海桑田之后,人性并没有多大的改变。

最近有一位高校领导,选取了一个险峻的高度,以某种正确的立场重新解读了诗人杜甫的《石壕吏》。一时间,网络上唇枪舌剑烽烟四起,思想与观点激烈碰撞,立场与价值观争执不下……。

中国历史通常都以恢宏叙事记载与传承,2700多年的变迁与流转,无不围绕上层建筑与重大事件,但对底层社会的描写却少之又少。

《石壕吏》应该算是比较接近底层社会形态的描写,尽管故事的规模并不大,强行炮制出40集的大型作品显然有难度,但完全可以加工成一部小成本电影(就像伊朗人拍的《小鞋子》或意大利人拍的《西西里岛的美丽女人》)。

问题是,如今的影视作品还具有引领主流思想的使命,甚至需要左右和扭转观众的部分价值观。而这样的视觉训练,已经让观众的审查尺度更关注于作品的立场与站位,反而忽略了艺术本身。

任何一部影视作品(尤其是悲剧基调的电影),都无法剥离于当时的大时代背景。我们假设《石壕吏》(或卖炭翁)被搬上荧幕,创作者应该如何来表现核心内容?

如果刻意渲染老翁一家的悲惨遭遇,那么酷吏之“酷”将更加被突出。“吏”是统治阶级的代表,官民矛盾如此尖锐,如何解释大唐盛世的太平,开化与通达呢?这位导演您想映射什么?

如果将“吏”塑造成为了国家利益而执行公务的武装干部,不但没错,而且值得肯定。而且即使三个儿子都已战死,老太太仍然愿意作出牺牲。问题是这样一来,又与当下以人为本的民本位价值观背道而驰,也无法处理老翁“逾墙而走”的逃跑动机。

因此,这种题材无论怎么表现,上映后都必将引爆舆论的地震波。

即使唐朝算是比较开明的朝代,也只有杜甫和白居易这样的政府高官,才敢蜻蜓点水的写一点民间疾苦,我们其实也没怎么看到太多来自唐朝其他的“民间文学”——不过,虽是两篇短文,但也透析出了文人骨子里的良知。

但这种“伤痕文学”在历史的书架上,实在是少之又少。

“学成文武艺,货与帝王家”,中国文人的个人理想与社会价值,主要体现于服务高层。

中国历史基本上是后朝写前朝,当朝的历史描摹大都会呈现出政通人和,风调雨顺和五谷丰登的繁荣景象。如果实在不太平,文人们也可用生花妙笔来“粉饰”。

后朝为了强化执政的合法性,往往会想办法遮蔽前朝的“荣光”,为其重新打造一部血泪斑斑的“罪恶史”——总之,诋毁也好,赞美也好,对象一定是统治阶级,以及天下兴亡的宏观论述。至于底层民众的生活状态那是万万不能写的——实际上,根本就没有人关心底层世界。

即使没有记载,但我们仍然能够想象到,等级森严的社会结构,能让底层民众获得的资源将非常有限,无论国家如何“强大”,他们永远都是被收割的蔬菜。

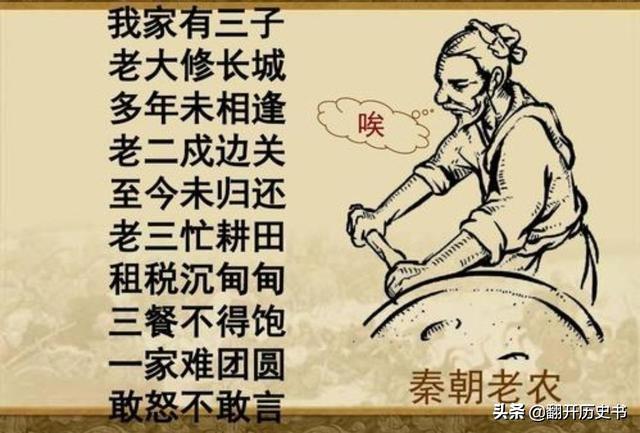

通过朝代更迭的一次次杀伐中,我们清晰的感觉到无数次屠城,拉夫,强征之下,普通民众如同蝼蚁般的卑微生活。而被裹进动荡的每一个人,身后都有一个家庭,每一个家庭的遭遇应该都有一个完整而系统的故事——历史经验告诉我们:亡,百姓苦。兴,百姓还是苦。

现代中国人对先祖文化有着超乎想象的热情,尤其对楚汉雄风,唐宋繁荣这种能够彰显大国风范的历史,有着宗教般的崇拜与骄傲。这也是影视创造永远围绕这几个朝代开疆拓土的大政治,万邦来朝的大背景来展开。即使为了满足女性观众的需要而打造出的爱情戏,也离不开宫廷。

中国历史上有很多“盛世”或“之治”,但对底层社会的描摹并不详细,往往用“安居乐业”,“民风淳朴”,“夜不闭户”和“丰衣足食”这种抽象的成语一笔带过。如果是乱世,用词分别是“民不聊生”,“倒悬之苦”,“生灵涂炭”和“饿殍遍地”——然而我们没法考察这两种形态的真实程度。

但被我们津津乐道的康乾盛世,却有人亲眼见证过。

在马迭尔尼眼中,盛产瓷器,丝绸和茶叶的大清,不仅国家强大富庶,民众自由幸福,而且没有教会的束缚和外邦的威胁,大清几乎就是欧洲人心目中的理想之国。

但其回忆录中却是这样描述的:“大多破烂,肮脏,破旧的房屋,有的用半烧制的砖,有的用泥土修造,屋顶用稻草或芦苇搭盖,有的茅屋四周有泥墙,或者用粗制的芦苇,高粱杆围起来,其中一半住着两三代人,一半喂养着牛,羊,猪,鸡和其他家禽”。

除此之外,清朝很多民众吃不饱饭,甚至连英国人丢掉的残羹剩饭都被蜂拥而上的民众抢光。注意:他们并不是乞丐。还有,英国人在大街上很少看到一个真正快乐的人,甚至很少看到胖子,大多数人都羸弱不堪,骨瘦如柴。哪怕很小的官吏,都可以随意抽打普通百姓,但见到上级(或洋人)马上笑逐颜开,点头哈腰。

然而这样的题材如果以影视作品来展现,不知道会有多少脆弱的小心脏不堪重负。

因此,我们的影视艺术只能从神怪,武侠,传奇或不牵扯任何立场,不承担任何风险的风花雪月中找到看点,经过一番现代艺术手法的深加工,为观众送上一盘盘色香味俱佳,但毫无营养的“视觉盛宴”。

所幸我们这个时代有无数心智健全的作家,为我们留下了无数真实,生动,细腻和直抵灵魂的良心之作。几百年以后,当我们这个时代也成了“古代”,相信我们的后人不会找不到艺术创作的素材。

为什么没有关于古代农民或底层人的电视剧?

这个问题出的比较幼稚,答案是简单的,就是中国古代历史书籍里基本没有古代农民和底层人们的生活情况,所以拍摄古代农民电影电视剧没有可以依据的历史记录。就是拍摄出来也是市场很小,得不偿失。

首先说古代历史书籍都是统治阶级记录的,帝王将相是政治经济历史的主体,才子佳人是古代人们理想的爱情生活,这是无可非议的事实,不能用延安文艺座谈会的要求来要求历史,因为古代中国没有工农兵这些职业。

古代中国首先有城市,就是有城墙,住有军队,有政权,有居民的地方。这个地方有官宦人家,有军旅人员,有商业服务人员,有交通住宿服务人员等等职业。

古代的市,就是大集市,是产品交易的地方,没有军队驻扎,不是政权设置地区,有大量商店交通运输饭馆旅馆车店服务人员。

县乡镇就是由驿站发展而来,就是在交通要道枢纽地方驻扎军队,保证交通运输,也是大量旅馆饭店茶馆的聚集地。

庄园,就是古代朝廷对大臣,王族,将军和有功人员赏给财富和大量的土地,这些人及后代到赏给的土地上建立庄园,如同微小型城市,庄园有围墙有庄门,有团练武装,比如水浒里的祝家庄,曾头市,小旋风柴进的庄园,这里有庄园主和家人,家族人,还有一些雇工和保卫人员。

山寨,就是山贼强盗土匪占上为王的地方,打家劫舍,反抗统治阶级,比如水浒里的梁山伯,隋唐演义的瓦岗寨,金庸笔下的黑木崖等等,后来这些山寨发展为近代社会的山村。

所以古代书籍历史不可能专门描写少量的农民。

为什么没有关于古代农民或底层人的电视剧?

怎么会没有呢?四大名著都描写了古代农民英雄和底层人的故事。

三国演义,刘备虽被称为刘皇叔,可他是编草鞋谋生的小贩,关羽是浪迹天涯游子,连诸葛亮也躬耕于南阳。他们和屠夫张飞一起书写了匡扶汉室的热血春秋。

水浒传,阮氏三兄弟是打渔的渔民,李逵是身无分文的低层群体,还有深山老林的打猎者解珍二兄弟。

红楼梦中农民老太太刘姥姥三进大观园。

像孟姜女哭长城丶秦香莲状告陈世美丶薛仁贵的妻子守寒窑十八年等,都是古代低层人的辛酸泪!一出窦娥冤丶杨乃武和小白菜等,都是古代经典,看的我泪流满面。

还有董永和仙女的浪漫故事,还有发大水后从军的岳飞大英雄。等等,不胜计数。

古代中国农民和弱势群体的悲惨故事丶励志故事,三天三夜也说不完,十天半月也看不完。

中国自古是农业大国,也是英雄辈出的广阔天地,有丰富的史料等待国人和大师挖掘,愈看愈精采!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。