德国入侵苏联,国防军将领们为何由反对转而支持?

纳粹德国闪击苏联的作战计划初案,是1940年12月中下旬制订出来的,注意时间点,这个时候希特勒甚至还没有明确下令放弃入侵英国的“海狮计划”。为了严格保密,对苏开战的指令和详细计划只打印了九份,陆海空军总司令部各收到一份,其它六份全部保存在最高统帅部的机要室里,可问题是,真的就能保住秘密了吗?

那也就是说,德国国防军的核心决策层和参谋团,早在苏德战争爆发半年以前,就洞悉了希特勒对苏开战的野心和决心,其中包括陆军总司令勃劳希奇元帅和陆军总参谋长哈尔德大将,至于空军总司令戈林和海军总司令雷德尔则更是了然,也包括后来在斯大林格勒战役中被俘的保卢斯元帅,当时正任陆军副参谋长,是计划的主要制订者之一。

历史的真相其实是:没有任何证据表明,国防军高级将领们曾经集体反对过希特勒关于进攻苏联的决定!相反,负责制订《巴巴罗萨计划》的哈尔德、保卢斯等人,都是以“极大的热情”投入到兵棋推演和参谋作业当中,这个计划之详尽、精密和完善,以致于在1941年6月正式实施时,根本不需要做任何实质性的修改,绝对可谓是“呕心之作”!

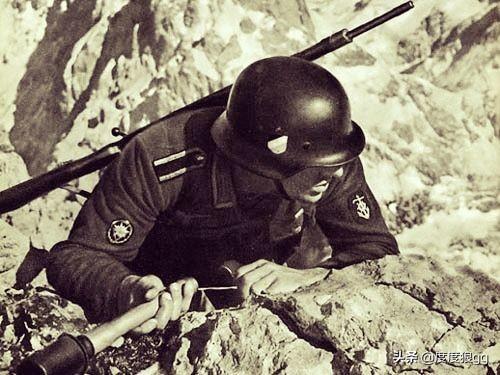

(作战局长约德尔上将)

希特勒一定要入侵苏联的原因,大致可以归结为三个方面,第一是早年形成的种族主义思想和意识形态的不同,以及必须为日耳曼人拓展所谓“生存空间”的理论;第二是在德军主力横扫西欧期间,斯大林在东线不停地蚕食若干小国,让德国人如芒在背;第三是希特勒和高级将领们同时认为,英国之所以不肯屈服,正是因为苏联的存在,一旦击败苏俄,则英国人必然求和,德国即完成了称霸欧洲的美梦。

包括上述前面的二点,其实也是德国当权的高级将领们感同身受的,德国在一战中战败,俄国曾经是其两线作战的主要敌人,那属于世仇。而1940年6月间,正当德国坦克在诺曼底驰骋时,斯大林以武力威胁吞并了波罗的海三国、同时逼迫罗马尼亚割让了两个省的地盘,在德国人看来,这是标准的“趁火打劫”,只因不愿两线接敌,才忍气吞声睁一眼闭一眼而已,尤其是盛产石油的罗马尼亚,是德国维持战争的重要生命线,岂容苏联染指?

(陆军总参谋长哈尔德)

所以苏联的小动作,套用一句话来说,对德国那是“伤害不大,但侮辱性极强”,纳粹们这么看,国防军的将领们也这么看,刚刚取得波兰战役和法国战役大胜,几乎横扫大半个欧洲的德军高级将领们,正是耀武扬威牛皮哄哄之时,如何咽得下这口气?当法国投降、英国远征军丢盔弃甲逃回英伦三岛后,德国无论是否有力量短期内征服英国,下一个侵略目标都将是苏联,这是勿庸置疑的。

暴怒之下的希特勒,居然决心在1940年秋天就就挥兵东进,而打消希特勒这个念头的,正是最高统帅部参谋长凯特尔元帅,他也不是反对侵苏,而是从军事专业角度劝告说:“这么短的时间,把大部分军队从西线调到东线来有困难,而且秋天的天气也不好”。于是才延后到1941年的春季(原定进攻发起时间为5月),在西线战役尚未完全尘埃落定的7月29日,最高统帅部作战局长约德尔上将就在高级参谋军官会议上宣布:“元首打算在1941年春进攻苏联”。

为了谋划和实施庞大的《巴巴罗萨计划》,德军最高统帅部作战局、经济和军备局,以及陆军总司令部、空军总司令部等多个部门都参与其中,戈林曾亲自给经济和军备局局长托马斯下达了有关拖延向苏联交付货物的指示,同时还要在运输过程中侦察苏联重要目标以备轰炸。因此德军高层对于侵苏战争即将发动大多心知肚明,也没有什么人公开站出来反对,从苏德战争初期德军的势如破竹来看,普鲁士军官团是以高昂的斗志投身其中的,事实不是如此么?

(最高统帅部参谋长凯特尔)

德军高层对进攻苏联必胜的信心,也建立在对苏联军事力量的误判上,德国陆军总参谋部估算苏军大约有150个师,但质量远低于德军,勃劳希奇元帅认为:“这次战役将持续四周到六周,目标是击败俄国军队或者至少占领足够的俄国领土,使苏联轰炸机不能到达柏林和西里西亚工业区,而德国轰炸机却可以到达苏联境内一切重要目标”。而希特勒在看完作战计划初稿时,则跳起来大叫:当“巴巴罗萨”开始时,全世界将会大惊失色,难置一言!

那么为什么会出现“国防军将领反对侵苏”的说法呢?其实是哈尔德、约德尔等人在战后受审时的甩锅之言,比如哈尔德在纽伦堡法庭上声称,他根本反对进攻俄国的主张,然而他的日记却出卖了他。在这一天他写道:“他在致力于这项富有挑战性的新任务时,是充满热情的”,哈尔德的心态,也代表了当时绝大多数德军高级将领的意愿。在掌握军权的元帅和大将们当中,真正持反对意见的只有一个人:老帅龙德施泰特。

(德军高级将领授衔)

其他反对者有没有呢?有,但却是一批已经“靠边站”的高级将领,比如维茨勒本元帅、贝克上将等等,也就是反纳粹“密谋集团”的核心人物,而这批人反对的不仅仅是侵苏,他们干脆反对的是希特勒当权和把德国拖入战争,所以他们既无力改变“巴巴罗萨”的形成和实施,也代表不了当时德军将领的主流。如果不是意大利军队在巴尔干遭遇失败、英军进入希腊和南斯拉夫发生政变,纳粹铁蹄早在1941年5月就已经踏上了苏联领土。

有一件事足以反映出德军将领们的真实态度,在1941年3月初关于入侵苏联的高级军事会议上,希特勒给苏德战争定了调子:“由于对俄国的战争的实际情况,不能以侠义的方式进行,这场斗争是意识形态和种族差别的斗争,必须以空前的、残酷无情的方式进行,所有军官都必须抛弃过时的思想。。。因此要消灭政治委员,而破坏了国际法的德国士兵应予以宽恕,俄国没有参加海牙公约,因此它不能根据这个条约享受任何权利”!

当时与会的德军将领们对此大为愤怒,会议结束后就纷纷向陆军总司令勃劳希奇提出抗议,认为这是纵容德军官兵犯下无耻的战争罪行,但是勃劳希奇只是含混作答,声称“陆军的纪律必须按照过去的方针和规定严格遵守”。可是大家应该注意到,这期间德军将领们有反对进攻苏联吗?完全没有,只不过是出于军人的荣誉感,反对希特勒惨无人道的战场法则罢了。

而至于在战争期间,有关屠杀政治委员和犹太人的暴行,国防军军官们其实也没少干,言不由衷啊!

(制定侵苏计划)

德国入侵苏联,国防军将领们为何由反对转而支持?

这里有一个分水岭。

事实上,希特勒最初并没有被国防军的普鲁士军官团认可,哪怕国民已经被纳粹鼓动起来。只是希特勒的连续赌博都获得了胜利,国防军也开始认为希特勒是能够带领德国复仇的优秀领导人。

1936年,希特勒第一次重大赌博是进军莱茵兰非武装地区:

1936年2月27日,法国议会通过《法苏互助条约》,希特勒立即借机冒险。3月2日,德国武装力量司令勃洛姆堡按照希特勒的命令进军莱茵兰地区。当时大批国防军将领异常忧虑,法国及捷克当面有90个师的陆军力量,还有100个师的后备军力量,此外刚刚签署了法苏协定,如果法国因莱茵兰宣布制裁德国,苏联也极可能参加法捷方面。

对此,希特勒胸有成竹。

3月7日,3万德军按照命令进入莱茵兰非武装区,但出于谨慎只有可怜的3个营跨越莱茵河向德比德法边境推进。德国陆军总部的另外一份命令是,一旦遭遇到法国进攻则立即退至莱茵河东岸。

德军进入莱茵兰

然而,法国人根本没有作出任何军事上的应对,只与英国一起软弱无力抗议。国际联盟行政院与洛迦诺公约成员国进行会议甚至推动海牙国际法庭准备审判,但没有任何国家采取军事行动。

希特勒赌赢了。

英法的盟国感到寒心,荷兰比利时先后宣布中立,凡尔赛体系土崩瓦解。

看穿英法本质的希特勒,随后开始更大范围的扩张,公开合并奥地利,夺取苏台德地区再吞并捷克全境,甚至发动入侵波兰的行动。这些冒险行动,全部获得了成功。

波兰战役

静坐战争中的法军

哪怕1939年9月3日,英法困于同盟条约对德宣战,也是静坐战争,令德国将军们坐卧不安的夹攻,法国对鲁尔工业区的轰炸没有出现,150万英法军面对16个师的当面德军,毫无任何进攻行动。

真正令德国国防军承认希特勒,是灭亡法国的迅捷。1940年5月10日,德国转头向西执行黄色方案,6月18日,法国就宣布不抵抗!

6月14日,德军巡逻队在凯旋门

法国人实际只作战39天,仅仅比波兰人多了3天。对德国军官团来说,这是极其荣耀,唯一可比肩威廉一世皇帝的无上成果,希特勒做到了。此后,国防军大多数军官也开始崇拜希特勒。

德军占领巴黎的武装游行

德国入侵苏联,国防军将领们为何由反对转而支持?

鼎盛时期的苏联由十五个国家组成,分别是立陶宛、阿塞拜疆、格鲁吉亚、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、爱沙尼亚、塔吉克斯坦、拉脱维亚、亚美尼亚、乌克兰独立、土库曼斯坦、白俄罗斯、俄罗斯、摩尔多瓦、哈萨克斯坦。其中最大的就是俄罗斯。

体量巨大的苏联高举社会主义伟大旗帜,是世界社会主义国家的领袖。

在二战前期,和第三帝国签订互不侵犯条约,并瓜分波兰。之后的德国迅速南下,占领了法国。剩下一个隔着英吉利海峡的英国,回头一看,东边苏联稳如泰山,轻蔑地看着自己,惊出一身冷汗。

接着希特勒决定出兵,借口就是消灭红色共产主义。将军们清楚地知道苏联的军事实力,当然不敢轻举妄动,这就是起初的反对。但开战后,苏联的西部防线在德军的钢铁洪流的冲击下,摧枯拉朽般地瓦解,将军们又转而支持,一场对决就这样拉开了序幕。

德国入侵苏联,国防军将领们为何由反对转而支持?

提问者又想自问自答,显摆吸粉。那就搅和一下。当时,国防军将领们的反对主要还是出于历史教训,毕竟一战才结束20年,第二帝国双线作战已致崩溃解体还历历在目,还有拿破仑征俄惨败等,但反对声音远不如法国战役开始前众多和强大。转变原因无外乎内外两个方面,先说德国内部:一是领袖的威望与压制和扩张战略的规划。用官方史的说法叫“蓄谋已久”。独裁体制下,元首的意志毋容置疑,希特勒早已规划好了扩张蓝图,纳粹德国的“生存空间”必须向东。而且,由于二战前后的一路奏凯,小胡子的威望已达巅峰。说啥都是正确的,反对声自然就👎。二是德军自身的需要与相互利用。法国战役胜利后,希特勒大肆封帅授勋,拉拢国防军军官阶层。而且,军人都想获得更快的晋升与更多荣誉,没仗打了就机会渺茫。当时,法国战役结束,数百万德军士气高涨,战技成熟,跃跃欲试。第三帝国扩张之势也无法遏制。小胡子更是信心爆棚,认为德军天下无敌,岂会收手不干?还有一个至今少有提及的巨大隐患!由于,当时希特勒并没有因发动战争而削弱国内民众的生活水平和正常秩序,可穷兵黩武已然造成国家财政巨大压力,养兵扩军不堪重负,必须掠夺新的土地、资源和人口来维持,否则要么大裁军,要么财政破产经济崩溃。那按德国人的传统也好,希特勒与军方的指导思想也罢,只能相互勾结一条道走到黑了。再三,就是现实需求和苏联的反应。当时,从各种渠道得知,斯大林和苏军在德军看来,就是个外强中干的泥足跛脚巨人。尤其是《苏德互不侵犯条约》签订后,斯大林一再向纳粹示好,尽力避免一切战争可能。以希特勒看来,就是内部虚弱,软弱可欺的模样,此时不出手难道等斯大林缓过劲来揍他?那可绝不允许。接着说外因,首先,当时《苏德互不侵犯条约》对苏联同样急需,同样是相互利用当不得真。斯大林和苏军从刚结束的苏芬战争惨胜中(包括之前打鬼子的张鼓峰与诺门坎战役),深感红军亟待恢复喘息。相比德军的咄咄逼人,国内和红军内部矛盾重重,问题多多,政治大清洗运动几乎把红军整垮了。这时开打实在无胜算可言。因此,斯大林采取一切措施避免冲突,自以为希特勒会回报于他。边境上陈兵百万,国内却毫无备战氛围和防御举措。战后多年,被曝光的苏军“大雷雨”计划也说明了这一点。与德军一样,双方都是以攻为守的原则。但苏军的弱点也被摸透。于是,苏军边境上摆出的这架势,正好被德军拿来试刀。所以,内外因作用下,国防军高层些许的反对声音,根本翻不起浪花,相反将领们得知元首的决心,内部情况与苏联的弱点后,转过来支持开战。当然,后来的历史才知道,德国人从上到下都低估了苏联的战争潜力和保家卫国的信念。

德国入侵苏联,国防军将领们为何由反对转而支持?

无论作出什么决定,决定前肯定有赞成、犹豫、反对的。但一旦决定下来,全体成员和官兵,包括持不同意见者,都必须无条件的、100%的支持、贯彻和执行,这是基本纪律。

德国入侵苏联,国防军将领们为何由反对转而支持?

1945年以前的德国,并不是传统意义上的资本主义国家。传统意义的资本主义国家,有英法美三种模式,英国的君主立宪制,法国的议会共和制和美国的三权分立共和制。

德国在一战前是二元制的帝国资本主义国家,皇帝和容克贵族、军官团掌权,议会的权力很小。一战后,德国国内爆发革命,霍亨索伦家族垮台,德皇退位,德国的贵族统治结束。但是,德国的革命只爆发在城市,并且随着前线的军队回国,革命被迅速镇压,德国的革命昙花一现,并未真正触动德国的容克贵族阶级。相反,德皇垮台后,议会选举制的大势下,容克贵族和大资本家借着台面上的政党获得了更大的权力。

一战刚刚结束时,希特勒只是一个为德国政府服务的秘密警察,纳粹党也只是一个民间小党,毫无影响力。希特勒加入纳粹党后,靠着出色的口才,纳粹党得到了发展,成为当时德国南部一支令人瞩目的政治力量。希特勒效仿意大利的墨索里尼,在慕尼黑啤酒馆发动了政变,意图武装夺权,但纳粹党没有得到大资本家、容克贵族和军官团(也就是国防军)的支持,政变很快失败。

入狱后,希特勒认识到,德国和意大利的国情不同,以当时德国的局面,只能通过选举这样合法的方式取得权力。出狱后,希特勒改组纳粹党,在德国各地大力宣传,同时交好大资本家和容克贵族们,提出了很多有利于他们的口号,得到了很大一批资本家和容克贵族的支持。同时,鼓吹撕毁《凡尔赛条约》,扩大德国国防军的规模,也得到了国防军的好感。

很快,资本主义世界发生经济大危机,德国经济崩溃,失业人数暴涨,魏玛政府无力解决困局,政权摇摇欲坠。在这样的局面下,希特勒和纳粹党号召要用强力手段解决德国国内的危机,纳粹党的支持率暴涨。1933年,纳粹党在议会获得多数席位,总统兴登堡任命希特勒为总理,纳粹党开始掌权。

希特勒的上台,对德国政界而言,是一个非常特别的事。在此之前,一战以前是皇帝掌权,一战后的共和政府首脑,出身要么为资本家,要么是容克贵族,像希特勒这样来自奥地利的流浪画家,没有前例。抛开别的来讲,纳粹党对于当时的德国来说,还真是一个平民政党,党内中高层出身贵族的并不多。因此希特勒刚当上总理时,国防军虽然支持希特勒扩军备战的政策,但却看不起希特勒,陆军和海军的很多高级将领拒绝和希特勒合作。

希特勒、国防军和党卫军的将领们

为了获取国防军的支持,希特勒发动了“长刀之夜”,清洗了纳粹党自己的武装冲锋队,以此换取了国防军对希特勒的效忠。紧接着,希特勒又采取了一系列军事冒险行动,三万德军开进莱茵兰非军事区,吞并奥地利,侵占捷克斯洛伐克,都取得了成功。在这些行动中,德国国防军取得了很大发展,对希特勒的支持进一步加强。

但国防军的将军们对希特勒还是充满了意见,对他的某些冒险行动很不满。希特勒也心知肚明,一边通过各种手段拉拢将军们,一边也在逐步扩大隶属于纳粹党自己的武装组织—党卫队的规模,并着手成立武装党卫队,一支直属于希特勒本人的军事力量。

1939年,突袭波兰,紧接着西欧决战,极短的时间内打下法国,德国获取了一战没有的胜利,希特勒本人的威望如日中天,国防军在巨大的胜利下全面倒向希特勒。并且在一次次的胜利下,容克将军们对德国军队的实力非常有信心,认为苏联在庞大的德国军队进攻下,会迅速溃败,因此国防军的将领们,对希特勒的对苏作战都是大力支持。

然而,德军的对苏作战前期确实长驱直入,但之后进攻之势被挫,苏军守住了阵地,并开始反击。面对苏军的防守反击,德军节节败退,这个时候的国防军将领们可就不再支持希特勒了,甚至密谋推翻他。要不是希特勒有忠心于他的党卫队,国防军将领们的行动兴许就成功了,希特勒也在此次事件后解除了一大批国防军将领的实权,不再信任国防军,各地战场新装备和新人员优先补充武装党卫队。

党卫军—武装党卫队

二战后,德国被分区占领,美国和苏联在德国,不光是铲除纳粹党,还通过一系列政策和改革,铲除了容克阶层和国防军的军官团们。

总的来说,希特勒和他的纳粹党,自始至终和国防军就没有彻底合作过,双方之间一直都有摩擦。当局面大好时,还能维持表面的和谐,一旦局面不利,矛盾就爆发了。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。