国军13军的战斗力如何?

1948年12月5日,秘密入关的东北野战军先遣兵团,在路过密云县城时准备来个“顺手牵羊”解放它,程子华司令员命令第11纵队的一个师留下来攻城,大部队继续前插平张线,因为据报密云县城仅有敌保安部队、警察等不过2000人。然而仗一打起来却非常艰苦,敌人的顽抗程度超出战前预料,原来是蒋系第13军的三个正规团刚刚从古北口收缩进了密云,使这座小县城的守敌数量骤然增加到6000余人。

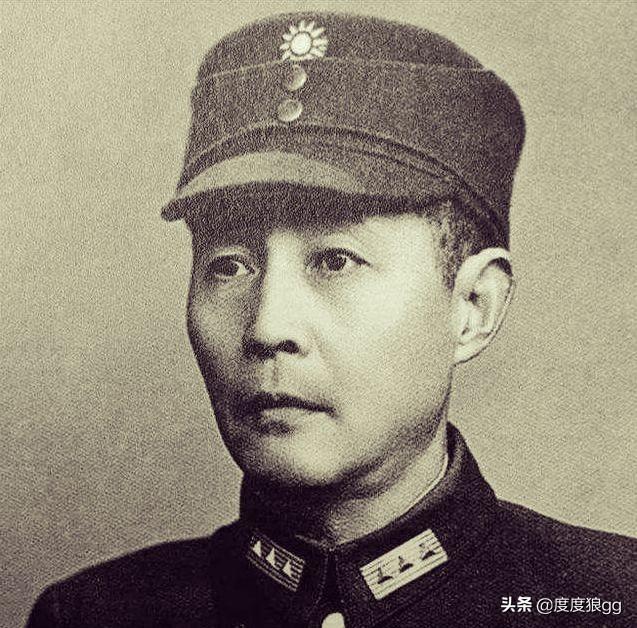

(首任军长钱大钧)

兵团司令部只好增调已经西进的另外一个师回头助战,两个师的东野官兵(按东野的普遍编制水平,兵力得有近30000人)经过24小时苦战,全歼守敌解放县城。但如此规模的攻坚战斗也一下子惊了傅作义,因为被消灭的包括第13军之155师两个主力团、297师的一个主力团,而在我华北军区野战部队三个兵团兵力已经使用到极限的情况下,除了强大的东北野战军,没有什么部队能够一天干掉中央军精锐13军的三个团(等于一个主力师了),遂立马知道林彪大军入关了!

这就是遭到西柏坡严厉批评的“胜利的密云战役”,因为它暴露了东野秘密入关的企图,顺手牵羊变成了打草惊蛇,极有可能让被调动出来的35军疯狂逃回北平,影响了平津战役的全盘布局。不过这不是重点,分属两个师的三个步兵团能跟东野未来第48军的两个师硬抗一天,说明蒋系第13军的战斗力其实还是可以的。

(次任军长汤恩伯)

在中央军的“陈胡汤”三大军事集团中,第13军正是汤恩伯系统的起家部队,当然,密云战役也是第13军的绝唱,该军主力不久在我军的重重围困下,于北平接受了和平改编,也就标志着这支部队不复存在了。第13军的出身那是绝对的“嫡系”,组建于1933年的长城抗战前夕,首任军长是八大金刚之一的钱大均,下辖孙元良第88师和汤恩伯第89师。

长城抗战结束后,原属第17军的第4师转隶该军,同时钱大均调离,汤恩伯代理军长职。1935年9月30日,汤恩伯正式就任第13军军长,下辖第4师、第89师,从此有了一支自己的基本部队,并且在第13军的基础上,逐渐扩编为第20军团、第31集团军等部,而该军的核心主力,当然就是汤曾经担任师长的第89师。

(黄埔一期王仲廉)

全面抗日战争爆发后的1937年8月初,华北最激烈的战役无疑是“南口战役”,而中方参战的主体就是汤恩伯的第13军,下辖王万龄第4师和王仲廉第89师约28000余人,与日寇板垣第5师团、川岸第20师团一部和二个独混旅团大战14天,死守北平通向整个西北方向的重要门户南口。在日军优势的地空火力打击下,第13军能够以巨大伤亡坚守两周以上,说明这支部队的战斗力在当时的国军部队中,绝对是第一流的。

在国军的抗日将领中,汤恩伯无疑是被黑化最为严重的一个,主要是他抗战中后期的腐败和无能,但实际上在抗战初期,汤恩伯和他的部队仍然是华北战场上最具战斗力的部队,曾经被日军称为“华北第一大敌”,在南口战役、台儿庄战役和豫南会战中,表现还是可以的。那么作为汤系部队基干的第13军,战力也不会差到哪里去(得跟同行们比较),汤司令升官后,历任军长有鲍刚、张轸、王仲廉、张雪中、石觉等人,尤其后面几位,都是黄埔嫡系将领。

(黄埔一期张雪中)

第13军在抗战中期表现不佳有两大原因,其一是汤恩伯得到第一战区副司令长官和四省边区总司令的职务后,大肆扩充所部军力和个人政治势力,从一名军人沦为了一个政客,失去了之前的锐气,这得算是主将无能。其二是在汤系部队在扩充到四个集团军的过程中,第13军基干部队被频繁调出,期间所属各师番号变动的乱七八糟,始终留在编成内的只有被严重削弱的第89师,其他什么新编师、暂编师不断被调入,战斗力直线下降。问题中所描述的情况,也极有可能发生在这一时期,大抵在1942年到1944年之间。

1944年豫湘桂战役的河南战场惨败后,汤恩伯被撤职,后转任黔桂边区总司令负责在贵阳以南实施反攻,于是整补后的第13军又被调往大西南,不久编入第三方面军建制,参加了湘西会战和收复桂林之战,并因地利之便被加强为半美械军。抗战胜利以后,第13军脱离了汤恩伯的指挥,被划给了熊式辉的东北行营所辖,在杜聿明的指挥下,是第一支攻破山海关八路军阻击阵地进入东北的蒋军部队。

(黄埔三期石觉)

此时的第13军经过调整补充恢复了主力师阵容,下辖第4师、第54师和第89师,确属中央军嫡系主力,战斗力应该处于“五大主力”之下的二流水平,在东北我军尚未形成有效组织和统一指挥的情况下,第13军一路陷兴城、锦州并向我热河解放区进攻,是初期进入东北的蒋军七个军中比较卖力的,当然也是最先遭到打击的。先是在热河战役中被歼2000余人,接着又在著名的“秀水河子”战斗中被消灭一个整团,东北我军由此取得第一次吃掉美械建制部队的胜利。

之后第13军奉命驻守热河首府承德(今属河北),担负热河地区的守备任务和局部机动作战任务,比如第89师就曾被抽出来进攻南满解放区,结果在1947年的“四保临江”战役中被东北野战军全歼。陈诚到任东北后,该军所辖第54师被调出然后又调进一个暂编师,再加上第89师已经属于重建,所以战斗力下滑的比较厉害。1948年5月,热河省被划归“华北剿总”管辖,所以石觉的第13军也就成为了傅作义指挥下的中央军部队。

1948年11月,东北野战军胜利结束辽沈战役时,第13军从承德一路南逃到北平附近,期间黄埔三期的石觉调升新组建的第九兵团司令官(傅部所辖的两个中央军兵团之一),再以曾经的第4师师长、兵团副司令骆振韶(中央军校第六期)兼任第13军军长。并且石觉拼命扩充部队以备平津决战,比如密云战役中出现的第155师、第297师的番号都是此间扩编的,隶属于第九兵团的第13军一度下辖五个师的兵力,不过平均战斗力肯定是下降了,兵贵精不贵多。

平津战役后期,傅作义将军决定起义接受和平改编,为防止蒋系部队不非常命令趁机作乱,答应了南京方面提出的条件,允许中央军师以上将领离开。于是第13军军长骆振韶、副军长胡冠天、参谋长全英以及各师指挥官,都跟随石觉乘机离开北平,而该军所属部队则奉命开出城外,接受人民解放军的改编,至此,组建16年之久的第13军彻底灰飞烟灭。

国军13军的战斗力如何?

我是萨沙,我来回答。

萨沙第 8536条回答。

恰恰相反,国军第13军被称为第六大主力。

很多人认为,第13军的战斗力并不亚于五大主力,不亚于著名的第74军、第18军和第5军。

第13军组建于1933年长城抗战时期。

它由第88师和第89师合编而成。

其中第88师就是后来大名鼎鼎的德械师,是全国最精锐的部队,原国民警卫第2师改编而来,师长为孙元良。

另外还有第89师,它也是钱大钧教导第3师的一部改编而成,官兵都是中央军骨干,师长是汤恩伯。

此战结束以后,汤恩伯成为军长,稍后军长由副军长鲍刚继任。

1937年7月,卢沟桥打响,全面抗战爆发。

由于宋哲远消极避战,平津地区在短短2周内沦陷,日军四面出击,华北危急。

这种情况下,汤恩伯率领第13军经济赶赴南口。

南口的地位特殊,是插入平津地区的匕首。日军必须首先击退南口的国军,才能沿着铁路向各方面推进,不然平津很容易被汤恩伯反攻。

这种情况下,日军集中第5、第10两师团及酒井旅团等,沿平绥线铁路进攻南口。

汤恩伯在南口率领第13军区区2师,坚守19天。

此战是七七卢沟桥以后,日军第一次遭到的顽强防御。

此战,日军伤亡近万人,而且久攻不克,大大推迟了南下的时间,让国军有了宝贵的集结防御时间。

而13军坚守每一寸阵地,人死光了才失手,以1.6万的重大伤亡坚持了差不多20天。

对比后来日军在华北地区,往往二三天就攻占一个阵地,这已经是奇迹了。

随后,第13军在抗战中还有很多出色表现。

首先是台儿庄战役中,孙连仲坚守台儿庄只是胜利的一个原因,更关键的是汤恩伯13军从侧翼猛攻日军后方。

日军正面久攻不克,侧翼又被汤恩伯13军猛击,被迫撤退,才有台儿庄大捷。

4月6日,汤恩伯电告蒋介石:当面之敌经各军奋勇猛击,歼敌过半,已严令各军迅向台儿庄攻击前进,临沂西南中村附近之敌,似有南进模样,……如敌不再增援,当可于今明两日,将该敌压迫于台儿庄以北附近地区歼灭之。

随后的武汉会战中,13军也发挥了很重要的作用。

由于13军战斗力很强,名气很大,日军开始重点注意13军。

当时日军一般不会针对某支部队作战,但13军就不同。

1939年5月爆发的随枣会战,日军主要目的就是歼灭汤恩伯的13军,消灭李宗仁中国第5战区的中央军主力。

此战13军和友军奋战,很快发现日军目的是合围桐柏山、大洪山的13军。

在李宗仁的命令下,13军及时突围,随后协同友军发动反攻。

日军持续作战20多天,疲惫不堪,又无法合围13军,在国军不断反击下被迫撤退。

此战日军伤亡1万多人。

1940年后,汤恩伯兼任豫皖苏鲁四省战区(应为鲁苏豫皖边区司令部)的行政长官,13军也转移到豫中地区驻扎,和日军持久战。

13军在这里坚持到1944年豫湘桂会战,整整打了4年。

大家知道这是什么概念?

中日两军其实就隔着一条黄河,而豫中大平原根本无险可守。

面对日军多次入侵,不是13军拼死防御,豫中早就完蛋了。

豫湘桂会战期间,日军仍然将13军作为战役的重要目标,不惜用600多辆坦克装甲车全力合围13军。

13军在被日军包围圈形成之前突围成功,随后参加了桂柳会战的作战。

当时很多人攻击汤恩伯是1942年大饥荒的罪魁祸首去,是汤恩伯仅仅是管辖豫中地区的国军部队,也不掌握地方行政权,救灾和他毫无关系,对饥荒根本没有什么责任。况且,河南饥荒也不是仅仅在豫中地区,甚至还有汤恩伯主动拿出军粮大量救灾的记录。

至于汤恩伯军纪问题,他的13军以军纪严明著称,甚至有士兵赌博都被枪决。

所谓的害民部队,其实是打着汤恩伯军队旗号的土匪武装和地方武装。

在汤恩伯和日军对峙的缓冲区,主要是黄泛区,有着高达十多万数量的这种游杂部队。

汤恩伯为了避免这些部队成为伪军,名义上给了他们一些番号,以进行笼络。

其实这些部队都是自立自治的,有的不服从汤恩伯也不服从日军,有的则是两边讨好,有的干脆成为了伪军。

这些部队和汤恩伯其实并没有关系,他们很多本来就是土匪。

在1945年,13军参加了反攻日军的湘西会战和收复桂林之战,都发挥了巨大的作用。

内战开始的时候,13军也一度打的解放军无法招架。

1945年11月,13军在秦皇岛登陆,击破解放军的防御占领山海关,由此打开了东北的大门,随后国军源源不断进入。13军继续进攻占领、九门口、锦州等地。

随后13军在东北和解放军作战到1948年,开始破占上风,但随着东北解放军逐步增加到100多万,13军也不是对手。

在1947年第四次临江进攻作战,13军第89师遭到重创,师长万宅仁化装逃出。

随后13军则驻扎热河,扼守东北和华北的要隘,阻挡东北解放军进入华北。

由于13军的位置很重要,并没有直接参加辽沈战役,只是增援过锦州,但并没有成功。

辽沈战役后,13军退守北平遭遇了平津会战。

由于傅作义早就准备投降,13军并没有和解放军进行决战,只是在密云打了一场,损失了3个团。

在傅作义宣布投降时,13军军官则拒绝留下,师以上军官由北平乘飞机赴南京,但部队都被和平改变,由此13军没了。

可见,13军无论抗战还是解放战争,战绩都是不错的。

尤其抗战时期,13军打了很多关键战役,发挥了巨大的作用,就抗日来说是民族的英雄。

国军13军的战斗力如何?

国民革命第13军是国军主力部队,说打不过日本人还情有可原,说打土匪都一千个打不不过一个,请问是哪位大手子的土匪这么厉害啊?

13军由孙元良88师和汤恩伯89师构成,孙元良倒是名声不好,是有名的长腿飞将军,不过抗日前88师可是有名的德械师,德械师都是当时国军样板模范部队,绝对的主力,也就是后来被日本人误会为“委员长卫队”的部队。汤恩伯89师则是原黄埔钱大钧教导师,同样是国军老底子骨干力量。

汤恩伯这个人在我们学的历史里,名声比孙元良还臭,是河南著名的“水、旱、蝗、汤”四大害之一,还是军事上喜欢哄骗友军出击,自己躲在后面保存实力的典型代表,实际上可能吗?他非黄埔出身,而成为蒋介石心腹,先接手89师,再13军,蒋介石为什么肯把这么支国军主力部队交给他?—— 铁军(国民革命第四军)在福建自立,汤恩伯是第一个攻进福州的,第五次围剿,汤恩伯是第一个攻入瑞金的。就任13军军长后,七七事变,华北宋哲元部西北军消极抵抗,汤恩伯带13军驰援南口,血战22天,掩护接应河北地区国军撤出。血战台儿庄,13军在外围侧击日军后翼,迫使日军撤兵。忻口会战,武汉会战13军也都有参与,每一战在国军部队里,对日杀伤都算大的了。因此华北日军视13军为第一大敌,还专门为吃掉13军打了一个随枣会战。后来13军在河南平原地区隔黄河与日军相持四年,到豫湘桂战役才败退中条山。跟日本人打到这样,怎么说也不能说一千个打不过一个了。

说打土匪也打不过,大概是后来31集团军番号的部队,并非13军。13军军长汤恩伯后来升任31集团军司令,所负责地区包括大部分黄泛区,各种花样的地方杂牌武装非常之多,为拉拢这些武装,避免他们投向日本人,31集团军给出去的乱七八糟的番号、官职很多,这些部队有很多本身就是地方上原本有仇的土匪部队,有了番号照样自己打来打去。但13军本身,是正派中央军主力正规部队,中央军主力部队其实军纪很严,不是影视作品里那样歪瓜裂枣,吊儿郎当。汤恩伯在国军主力部队将领中治军严厉也是排名很靠前的人,以13军为骨干的汤军团军纪很严的,所以蒋介石才依为干城,一路败退到台岛后,国军很多人都因战败的事情被清算,但汤恩伯不在列,他是因原浙军老长官陈仪的事情才跟蒋介石闹崩的。

国内后来很多影视作品中,喜欢找个中年白胖子来演汤恩伯,尤其喜欢表现他在渡江战役后,防御上海时,拿着蒋介石手令到处耍大牌,事先就准备撤军的事。给人的感觉这就是个腐败的政治动物,然而真实的汤恩伯中学就是体育专科出身,后来到日本考军校上的是步兵科,一生戎马,到台后以是老年,又位列高官,但其形象却是形同老农,精壮结实,皮肤是常年室外工作那种晒黑。他的位置很高,到台后当然也不至于生活困难,但也没有听说怎么巨富,怎么享受的。所以汤恩伯作为蒋军核心人物,立场是在对立面,但其人其部队抗日有功还是要承认的。

国军13军的战斗力如何?

这个问题老梁来回答。

国军十三军一千人打不过一个敌人?大兄弟您这说的有点子过分了,咱也不能睁着眼说瞎话不是。那么咱把十三军打日本人的事,给大家伙亮上一亮,您就明白了。

国军十三军咋说呢?国军十三军这个番号,一共有五支部队继承过,前三支部队经过改编就取消了,第四支参加过中原大战,1932年的时候被撤销了。

最后一支是在1933年的夏天,国民党为了加强咱长城这块的抗战实力,将第八十八师和八十九师合编到一块,重新组建了第十三军。

而题主说的应该就是最后这一支,当时组建起来军长是钱大钧,那会汤恩伯是第八十九师的师长。

为什么这里提了一下汤恩伯呢?因为长城抗战结束之后钱大钧就被调走了,汤恩伯就变成了第十三军的军长。

所以第十三军算是汤恩伯起家的老底子部队,咱别的不说国民党有三大派系,陈诚一派,胡宗南一派,跟着就是汤恩伯。

所以您要说第十三军不能打,这您怎么说都说不通,一个泥捏的部队,蒋介石也能把他捧起来?万般不可能的,而且汤恩伯的长期副手陈大庆,败退小弯弯以后坐到了陆军总司令,国防部长的位置上。

所以第十三军不是您说的那样,只是他后来体积有点大,受到了蒋介石的猜忌,他这个派系遭到了肢解。

好了,咱接着说第十三军,抽出裤腰带狠抽日本人的事。

第十三军打的最漂亮的仗几乎都是在抗战初期,您比方说南口战役,这一仗是第十三军刚刚组建起来没多久打的一场仗。

当时日本人吼吼着要三个月灭了咱大华夏,那小喇叭放的,日本人都当真了。

而南口战役发动之前,日本人已经占领了北平,天津,为了实现他们三个月灭亡咱大华夏的目的,又兵分三路打津浦,平汉和平绥三个方向扩大侵略。

而平绥这个方向上是为了入侵山西,进而将整个华北控制在手里。

这个时候,蒋介石终于明白了,你和日本人妥协压根就没戏,所以抗战的决心终于下了。

那么在平绥这块就是著名的南口战役,在南口这块国民党布置了两支部队,一个是汤恩伯的第十三军,另一个是刘汝明的部队顶在张家口的方向上。

这是一场防御战,日本本来在这个方向上是一个辅助作战,但咱在南口这块布下重兵之后,您摊开地图一瞅,就会发现南口就相当于一把刀子,直接就捅进了平津地区,日本人要是不当回事,咱就威胁到了他整个平汉路方向上日军的侧翼。

所以日本人也不敢不当回事,不仅派出一个察哈尔平派遣兵团,还塞进去一个甲级师团——第五师团,外加一个独立混成旅团,不可谓不重视。

而这个时间点上,汤恩伯已经是第十三军的军长了。

汤恩伯刚进入到南口阵地布防,日本人赶着脚后跟这就来了,一万五千人的混成旅团这就压了上来。

五天后,日本人的第五师团也加了进来,这个师团被日本人称为钢军,而这个师团的师团长是板垣征四郎。

这第五师团不仅仅是日本的甲级师团,1940年接受改编成为日本人四个机械化师团中的一个,当然南口战役的时候他还不是机械化呢?

但从这里您就知道第五师团丫不好啃,要想啃这就得拿铁锤去敲才成。

接下来咱就描述一下这场战役的场景。这部分内容,咱取材至方大曾的一篇报道《血战居庸关》。

方大曾估计有小伙伴不知道是谁,他是一名战地记者,后来在采访卢沟桥前线回来的路上失踪了。

1937年八月九号,咱和日本人的正面冲突在南口爆发了。

不得不说日本人的炮弹比咱机关枪还要密集,这也是没法子的事,日本为了这次侵略,不知道准备了多少年了。

而敌人的作战方式,先用炮轰,接着派一些骑兵来搜索,跟着坦克就上来了。

炮轰好说,他炸过来,咱先撤,炸完了,咱在回来接着打。

最难打的就是日本人的坦克。

战斗打到十二号的时候,日本人开来了三十多辆坦克,咱家子弹穿不透那乌龟壳,手里头现有的武器压根就啃不动。

咱也只能近身肉搏。

两个排的人冲过去,将枪支和手榴弹伸入到日本人小坦克的铁窗户上,开枪扔手榴弹,就这么的顶住了日本人的进攻,两个排的人死了大半,但也让六辆坦克成为了咱的战利品。

但可惜的是,咱没人会开这东西,而且咱手里头也没大一点的炸药,也炸不了他,这东西在阵地上搁了两天,又被敌人给拉了回去。

后来日本人的火炮更加的密集了,几乎可以说是走一步轰一下,就是为了炸响咱的地雷。

天天有日本人的飞机搁头上飞,飞的都麻木了,咱也不拿他当回事了。

打到最后居庸关也看不出原来的样子了,临时工事也被炮弹炸平了。

有些地方别说吃饭了,连水都没得喝,一个连的队伍打剩下一个人,还在坚持。

机枪班的班长总是在骂机枪手的子弹打的太慢了,但刚刚骂完,机枪手就在班长的眼跟前牺牲了,他只能自己抱着机关枪接着打。

战斗总是在前边的人死光了,后边人的在补充上去。

其实我们也有大炮,但我们的大炮打不过人家,因为咱的炮一响,日本人就会有一堆炮打向了咱的炮。

打来打去就剩下日本人的火炮了,那炮弹打到阵地上连续不断巨大的声响,让很多人的耳膜震破了,你就算是吼破了喉咙,他们也听不见你在说什么。

南口战役整整二十天的激战,破灭了日本人想要三个月灭亡大华夏的妄想,还给后来的部队争取到了更多集结准备的时间。

其后第十三军又参加了台儿庄会战。

所以第十三军,题主您的说法可是错误的,这支部队日本人还真不好啃。

只不过到了解放战争的时候,这支部队就开始屡战屡败了,当然那也是大环境的问题,国民党的部队几乎都遇到了这种情况。

好了,今天就写到这里,喜欢的朋友加个关注,顺手点个赞呦!

国军13军的战斗力如何?

日暮西山:汤恩伯派系王牌之第13军。

众所周知,46年国军整编后有五大主力之说。有好事者为落选精锐部队抱不平,共有桂系第7军、汤恩伯系第13军、关麟征系第52军,都被称为第6大主力。

民国史上有多个13军建制,1933年长城抗战时组建的13军,辖88、89两个德械师,是当时最耀眼王牌,在抗日战场上屡立战功,令日军颇为忌惮。

汤恩伯为扩张派系,不断抽调、更换第13军将领和基础部队,解放战争时期已沦落为二流部队。今天就介绍下“汤司令”的起家部队:国民革命军第13军的故事。

1933年组建的第13军,属于中央军嫡系,是汤恩伯派系的起家部队。1933年夏,国民政府为加强长城抗战力量,将两个精锐德械师:孙元良第88师和汤恩伯第89师组建为第13军,钱大钧出任军长,后将王万龄第4师转隶该军序列。

钱大均调离后,汤恩伯任代理军长;1935年9月30日,汤恩伯正式任军长。辖第4师、第89师(王仲廉接任),88师因追击红军入川而调离改军。

七七事变后,汤恩伯率13军在平绥线作战,后参加平汉路北段南口防御作战。10月汤恩伯升任第20军团长,副军长鲍刚接任军长;1938年初张轸任军长。

同年3月,汤恩伯率部参加台儿庄会战,第13军功绩显赫。6月,汤升任第31集团军总司令;张轸接任第20军团长;王仲廉接任第13军军长。

此时第13军下辖李必蕃第23师;吴绍周第110师;王劲哉新编35师(后改番号为第128师)。期间第13军参加了徐州会战、武汉会战。

抗战初期的第13军,装备好、火力猛、士气高昂,是抗日王牌军。日军对其评价很高,特别对于汤恩伯特别忌惮,被誉为抗日铁汉。

汤恩伯依靠第13军扬名立万,官运亨通,以致在中央军嫡系中自成一派,与土木系、胡宗南系三足鼎立。汤恩伯,字克勤,1900年9月出生,浙江金华武义汤村人。日本陆军士官学校毕业,出任南京陆军军官学校教官,著有《陆军中队教练研究》,深得蒋介石赏识。

1930后任中央教导1旅旅长、第10旅旅长、第2师师长、德械第89师师长。汤恩伯在围剿红军期间十分卖力,得以升任13军军长兼陕北剿共善后办事处主任。

汤恩伯善于用人,大量提拔黄埔军官:“有功必赏、有过必罚;不识亲疏、不计近远。”他生活简朴,在军中威望甚高,极大提高了第13军战斗力。

南口会战中,汤恩伯率第13军28000余人扼守北平至西北关隘南口,力战日军第5、20师团及2个混成旅团达14昼夜,展现出王牌军风采。

台儿庄会战中,汤恩伯第20军团作为战区预备队,关键时刻出现在战场,奠定胜利基础。豫南会战更是让日军认为,汤恩伯所部是最难对付的中国军队。

此时汤恩伯一路升迁,速度之快令人咋舌:从军长直至第一战区副总司令兼四省边区总司令。经过大肆扩军,所辖部队达4个集团军40万之众,被人称作中原王。

俗话说物极必反,扩充部队急需大量军官和骨干部队,汤恩伯只有分拆和抽调第13军主力,大量军官和骨干被抽走组建新军,连起家的第89师都成了空架子。

汤恩伯也从军事指挥官向政客转变,由于拥有极大的人事权、自主权,他提拔大量亲信将领,与陈诚、胡宗南系分庭抗礼,俗称中央军“陈胡汤”三大派系。

1939年初,第13军第23师与第85军第89师对调建;第128师改隶湘鄂赣边区游击总指挥部;原第89军第193师调入。期间奉命于桐柏山区游击。

1940年1月,张雪中任第13军军长。同年4月,第193师调离改属新编第2军;调入新编第1师;该军第110师与第8军第4师对调编制。

1942年7月,张雪中升任31集团军副总司令,第85军副军长石觉代理军长。1943年初整训中,该军第110师改隶第85军,同时将原属第89军的第117师改隶第13军。

同年5月石觉任军长,吴绍周、王毓文、王公亮、舒荣任副军长,张纯玺任参谋长。此时该军下辖:蔡剑鸣第4师;舒荣第89师;刘漫天第117师。

1944年5月,暂编第16师调归该军编制序列,参加了豫中会战。同年9月,该军第117师改隶暂编第1军,另将新编第8军暂编第16师改隶第13军。

如此频繁的调度,使得昔日号称王牌的第13军战力每况愈下,在抗战中后期,第13军战斗力已经沦落到二流部队,与辉煌时不可同日而语。

汤恩伯部驻扎河南期间,他要求官兵节省粮食、赈济灾民、收养孤儿,为民众做了不少实事。《时代》周刊白修德对其和第13军等部队评价很高。

而广州沦陷后,民国政府要求各地部队“前方的困难由前方解决;当地的事情由当地解决。”允许部队经商以改变待遇,一时间汤恩伯各部开办烟厂、做起各种买卖。

在掘开黄河后,汤恩伯部为了修筑工事,大量拆毁庙宇、祠堂,过程中不少军官变卖木料、财物以中饱私囊。部队官商不分,造成民怨沸腾,同时战斗力下降。

第13军中将军长石觉。

汤恩伯由于豫湘桂战役溃败而逐步失宠,其派系随之没落、被分拆。石觉第13军重振旗鼓,调往东北战场。1944年,日军为打通大陆交通线,发动一号作战,中国称豫湘桂战役。汤恩伯系部队一泻千里,蒋介石将其撤职,后转任黔桂边区总司令,其派系从巅峰开始没落。

第13军调往西南,编入第三方面军序列,参加湘西会战、桂林战役。抗战胜利以后,第13军调离汤恩伯系统,划归东北保安总司令部杜聿明指挥。

此时第13军再次整编,调入老主力第4、89师及54师,恢复了相当战斗力。1945年10月,石觉兼任东北第一绥靖区司令,率部于广州登船前往秦皇岛,接受日军投降。

11月,杜聿明亲自指挥东北保安司令部先遣部队第13军与第52军对山海关东北民主联军展开攻击,国共开始在黑土地上展开厮杀。

林彪的东北民主联军在山海关一带严阵以待,主攻的第13军虽然装备、战术先进,但是进展缓慢。杜聿明打电话询问原因,石觉回答说是民主联军火力强大。

杜聿明当然不信,跳上吉普车来到13军阵地前,只见联军阵地密密麻麻竖立着炮楼:原来联军依托日军当年修筑的炮楼拼死抵抗,以致第13军一筹莫展。

杜聿明命令石觉调来美式加农炮,对着炮楼猛轰,这才扫清障碍。但随着民主联军援军到来、愈战愈勇,第13、52军依然受阻于山海关一带。

杜聿明下令第52军25师穿插迂回到联军阵地侧后。25师号称“千里驹师”,腿上功夫天下无双,迅速对联军侧后造成威胁,联军只得撤离山海关阵地。

东北首战,第13军风头就被杜聿明的远征军主力第52军盖过了。石觉只得更加卖力,一路攻陷兴城、锦州直扑热河,却在秀水河子战役吃了败仗。

随着战力更强的新1、6军到来,接替第13军先锋位置。石觉改任第二绥靖区司令兼热河保安司令,率第13军驻守热河首府承德,担负热河地区的守备和动作战。

东北国军主力是中国远征军的新1、6军和第52、71军,属于何应钦系统,占据沈阳、长春、锦州等大城市。汤恩伯系的第13军调离一线战场,实际被边缘化了。

第13军被并入华北剿总序列,归傅作义指挥,并扩充为新的第9兵团。1947年,民主联军开展“三下江南、四保临江”战役,第13军主力师第89师被歼灭,元气大伤。陈诚到东北后,大肆调整部队,13军第54师被调出、调入1个暂编师。

第89师虽然重建,战斗力大不如前。1948年5月,热河划与傅作义管辖,第13军自然成了华北剿总序列部队,但地位不如土木系第54军,甚至连独立95师都比不上。

林彪率东野大军南下锦州,开展锦榆唐战役前夕,多次电文要求华北兵团拖住第54军、独立95师,务必不能让其增援葫芦岛,对13军却只字未提。

辽沈战役后,第13军从承德撤到北平附近,扩编为新的第9兵团,石觉任兵团司令官;骆振韶任副司令兼第13军军长。

期间整个华北剿总为应对林彪大军入关,拼命扩充部队。第13军新增第155师、第297师,全军辖5个师,大多为释放俘虏和新兵,战斗力远不如前。

北平宣布和平起义时,石觉与李文等高级将领表示原意接受命令、放弃对部队指挥,但请求释放高级军官回到南京,得到傅作义批准。

石觉率第13军军长骆振韶、副军长胡冠天、参谋长全英以及各师指挥官,扔下部队乘飞机离开了北平。

烟酒阁大学士文章,感谢点赞与关注。国军13军的战斗力如何?

那要看以什么标准了。以当年常大队长的衡量,中规中矩或一般。以今天的眼光,所有的国军除了“五大主力”都一样滥。首先,13军自建军,无论内战或抗日,没什么夺目耀眼的战绩,但也不是那种一战即溃一打就垮的货色。简单说,不如五大主力但强过杂牌军。然后,出身好装备训练强过普通国军。由于属中央军嫡系,资格老首任军长是国军中算会带兵的汤恩伯,之后的长官都是黄埔嫡系,朝中有人关照。抗战后的大整编也捞到了美械师的名号(解放战争开打又恢复军一级编制)。再者,命不算差。无论鬼子还是我军,都没有全歼其的记录。阴差阳错被丢在华北战区,原是当作嫡系去监视傅作义部队,结果,由于平津和平起义主力被集体遣散,高级军官逃出生天。于国于民,功劳不大恶绩不彰。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。