在战争问题上决定胜负的,是战略上重要还是战术上更重要?

打一场战争就如同下一盘棋,没有全盘战略大局观,战术再好,也很容易掉入对手布局陷阱;反之,全盘战略大局观很强,没有相应战术的辅助,也很容易造成满盘皆输的局面。所以,对于战场上的胜负决定,战略与战术同等重要,两者相辅相成,缺一不可,下面以战史为例。

解放战争大决战序幕拉开前夕,双方都把焦点放在了山东的济南城这盘棋上。在中原战场上,粟裕指挥的华野经过一系列战役后,已经将国民党大军压缩在了一些大中等城市及战略要地上。随着华野许世友兵团攻克了济南与徐州间的兖州,济南周围数百公里的广大地区均已经被华野所控制,王耀武所据守的济南也成了一座孤城,因此,粟裕把举行济南战役的问题提上了日程,以便解除华野的后顾之忧,能腾出手来把主力都集中在徐蚌方向上。

大决战序幕拉开前,我军在华北、西北及东北战场上都已经占据了全面优势,而此时蒋委员长已经内忧外患,军事形势的每况愈下,桂系的李、白二人已经蠢蠢欲动,正在争取美国的支持欲逼蒋下台,庞大的财政赤字也已经令蒋介石焦头烂额,所以曾一度考虑过放弃东北的大城市沈阳及长春,把主力都集中于锦州,伺机支援关内战场,以便与我军全力夺取中原。

但是,要蒋委员长其放弃东北大城市谈何容易,在战略上太在乎一城一池的得失了,再说济南的战略位置极为重要更不可弃,只要牢牢控制了济南,就可以将华野主力拖住,以便在将来的决战让粟裕有后顾之忧,而且双方都已经在徐州地区集结了大量的兵力。所以,对于已经成孤城的济南,蒋介石是不可能会放弃的,而且志在必得。

而对山东的局势,王耀武并不乐观,也没信心守住济南城,他的主力部队如张灵甫的整编74师及李仙洲兵团等部都已经被粟裕一一吃掉了,曾建议蒋介石放弃济南,但都遭到了否决。身经百战的王耀武看得非常明白,老对手粟裕下一步目标就是济南,如芒在背的王耀武只好向蒋介石要求增加守军兵力。同时,在战术上,除了给王耀武增兵至11万大军,蒋介石还任命徐州剿总副司令杜聿明统一指挥邱清泉、黄百韬及李弥三个机动兵团共十七万大军,相机支援济南王耀武。

双方都盯上了济南这盘棋,这是一次重大的战略行动,只要拿下济南城,华野就可将华北及华东两大战区连成一片,更有利于往后华野集中优势兵力,大打歼灭战,从而推动战局向徐蚌战略决战发展。

在全局战略上,粟裕提出了用攻济、打援两种战略,在战术上将兵力分成两部分,在徐州以北的方向上以粟裕指挥18万的部队准备打援,但也制造出围攻徐州的假象;以许世友指挥的六个半纵队还有特种纵队等,约14万人把济南城团团围住,让南京的蒋介石猜不透粟裕的作战意图只能干着急瞪大眼。这一战略部署精髓在于,如果杜聿明的部队不增援,那华野可安心攻城;如果杜聿明出兵增援,华野可以围而不打,变攻城为打援,继而扩大战果。从战争的角度来看,这是战略与战术的完美结合,也是粟裕大将高超军事指挥艺术的体现。

济南战役打响前后,蒋介石采取的添油战术给固守在济南城的王耀武一点一点地运兵,就在战役打响后的第三天,驻守在济南西城区的国民党96军军长兼整编84师师长吴化文的突然宣布起义,瞬间打破了王耀武部署的防线,西郊城外的机场瞬间被西线宋时轮攻城部队占领,蒋介石对王耀武的运送支援的部队只能停止了。

济南战局也急转直下,在徐州附近杜聿明指挥的邱清泉、李弥及黄百韬兵团17万大军一直徘徊不前,生怕中了粟裕的“围点打援”战术,果断放弃了北上增援王耀武计划,全部龟缩回了徐州附近,此时济南城的王耀武已经上天无路、下地无门,蒋介石只能眼睁睁地看着十万大军一点点地被华野吃掉。

粟裕的战略及战术配合相当完美,虽然“打援”计划没有成功,但从战术上看,蒋介石已经不敢在不利的条件下与华野进行大规模交战;从战略上看,我军对敌人进行大决战的有利条件已经逐渐成熟。就在济南战役结束当天,粟裕就向军委提出了战略上的建议,即进行淮海战役。

在战争问题上决定胜负的,是战略上重要还是战术上更重要?

1949年8月14日,第四野战军的第49军146师孤军深入湖南娄底青树坪,作战任务是追击陈明仁第一兵团先起义后叛逃的部队,之前77000多人的起义部队叛逃了40000人,陈明仁很是郁闷,解放军奉命开始兜剿。而指挥所设于衡阳的白崇禧也派出部队接应叛军,冒进的我146师因此才遭到桂系两个王牌军的突然袭击。

(程潜将军)

不要过分夸大白崇禧的军事能力和桂军实力,敌人以最精锐的第7、第46两个军从伏击到围攻,打了整整三个昼夜,也没有吃掉第146师。8月17日晚,在友邻145师的接应下第146师顺利撤出战斗,两个师伤亡约3000人,战后军长钟伟将军做了检讨。但我军一次意外的战术失误,却敲响了新桂系军事集团的丧钟,这是所有人未曾料到的。

程潜和陈明仁在长沙和平起义后,第四野战军主力和第二野战军一部已经全面在湘赣地区展开,连同陈赓兵团在内,解放军总计有12个军的兵力可以投入作战,我们知道,四野的一个军基本都是50000人打底的,所以很容易计算出我军的兵力规模,已对桂系军事集团构成压倒性的优势。

(白崇禧)

白崇禧将叛逃部队收容后重建了第一兵团,以黄杰为司令官,即便如此,他拼凑起来的部队也不过11个军26个师23万余人,但是架子搭的不小,有整整五个兵团的番号。起初白崇禧对四野的实力和自己的本钱还有清醒的认识,部队全部驻扎在湘桂交界的衡阳附近,准备一旦解放军发起大规模进攻,就拔脚开溜率部撤回广西,依托十万大山和10万民团负隅顽抗。

如果在广西再战不利,桂系军队还有两条出路,其一是从海路撤往海南岛,其二是从陆路逃往云南,事实证明白崇禧更倾向于海路。而无论哪种方案,都是我军不愿意看到的,有违解放军“将敌人干净彻底消灭在大陆上”的战略构想。

(黄杰)

然而青树坪战斗的小胜,让白崇禧跟打了鸡血一样激动起来,蒋介石也兴奋的特派顾祝同前来劳军,白崇禧在各方“鼓舞”下决定不跑了,他下令集结所有主力于衡阳和宝庆地区待机,准备与四野决一雌雄!因此,我军局部战斗的失利,换来的是判明了敌主力集结的位置,同时“坚定”了白崇禧死守湘桂门户的决心,这正是我军求之不得的。

白崇禧否决了夏威请求立即撤回广西的建议,拉开架式准备决战,而闻知桂敌不撤反守,四野上下无不兴高采烈。9月13日起,第四野战军主力兵分三路发起“衡宝战役”,一举围歼桂系部队47000余人,其中彻底消灭了其王牌第7军军部和第171师、172两个主力师,以及第48军的一个师,白崇禧这时才不得不下令全线撤退逃往广西,但为时已晚,他在衡宝地区浪费的时间是致命的。

(张淦)

在此期间,担负“大迂回”任务的第二野战军第四兵团,在陈赓将军的指挥下从江西出发直插广东,经广西入云南,在地图上画出一道漂亮的弧线,封闭了白崇禧集团外逃的所有出路。

11月6日起,人民解放军开始发起合围桂系军队的“广西战役”,共歼灭国民党军173000余人,解放了广西全省和雷州半岛等地区,带着军舰前来接应部队出海的白崇禧眼睁睁看着自己的老本输个精光,纵横民国25年的桂系军队就此灰飞烟灭。

(起义后的程潜和陈明仁)

白崇禧虽然号称“小诸葛”,在战术上有一定的机灵劲,然而却被局部的小胜冲昏了头脑,浑然看不到我军“大迂回、大包围”的战略态势。如果他一味狂逃,解放军尽力追击也未必能全歼其主力,如果桂系残部逃上海南岛,还真是个大麻烦。所幸青树坪战斗如同一饵,吊足了白健生的胃口,就在他认为可以一战时,包围圈已经渐次形成,从此无论桂系军队怎么挣扎,都难逃覆灭的命运。

再高明的战术,也要在正确的战略框架内实施,否则只会让全局失败来的更快更猛烈一些,这就是结论。

(四野为起义部队授旗)

在战争问题上决定胜负的,是战略上重要还是战术上更重要?

大家好,我是以史为鉴。

其实这个问题很好回答,当然是战略更重要。

但是这样直白的回答也有一点瑕疵,决定一场战争胜负的因素表面上看虽然是战略,但根本上说决定战争胜负的其实是政治。

为什么这么说?为了表示这一原因,接下来我们引用一位名人的言论!

现代战略学研究的鼻祖,普鲁士人克劳塞维茨的名著《战争论》中开篇就是:战争是政治的延续。

《战争论》在兵家眼中的地位可以等同于《孙子兵法》。甚至许多国家的将领习惯将《战争论》称之为西方的《孙子兵法》。在抗日战争时期,毛主席更是要求全军将领认真研读《战争论》,不得有丝毫懈怠。

克劳塞维茨认为:

政治是战争的母体,因而不应把战争看成独立的东西,而要看作是政治的工具,是为政治服务的。军事观点必须服从于政治观点。任何企图使政治观点从属于军事观点的做法都是错误的。战争爆发之后,仍是政治交往的继续,是政治交往通过另一种手段的实现,是打仗的政治,是以剑代笔的政治。明白了这一点,我们再来看看历史上的实际战例。

茹费理(左)和李鸿章中法之战在清代法国殖民越南后,一直图谋占据更多的殖民地,虽然屡次被刘永福的黑旗军所击败,但法国还是利用其国际地位和实力逼迫越南签订《顺化条约》,把越南纳入法国“保护”,这就和越南的宗主国--大清产生了直接的冲突。

但是当时的大清是啥样,大家都知道,虽然朝廷命令滇桂两省当局占据要地防御,但强调“衅端不可自我而开”。

在外交上,清廷一面抗议法国侵略越南,一面又企图通过谈判或第三国的调停达成妥协。这一做法更是助长了法国人的士气,于是不打也要打了。

法军随后顺利占据了北宁、太原、兴化等一系列重地,前线事败后,慈溪利用这一战败的机会,发起政治斗争,全面改组军机处,恭亲王奕䜣等被黜退,以礼亲王世铎代之。贝勒(后为庆亲王)奕劻主持总理各国事务衙门,而实际大权操在醇亲王奕譞(光绪帝生父)的手中。

然后授权李鸿章与法国代表举行和谈。

但随后法国人看着清廷好欺负,随后从海陆发动更大规模的进攻,中国军民奋起反击。

结果在镇南关,老将冯子材大败法军,取得了镇南关大捷。

这一战争局势直接让法国内阁倒台。

但是国内李鸿章等人主张“乘胜即收”,把镇南关大捷当作寻求妥协的绝好机会,建议清政府立即与法国缔结和约。

随后经过一系列屈辱的外交谈判,1885年6月9日,本来战胜国的清朝和战败国的法国在天津签订了完全相反的协约:《中法会订越南条约》

条约共十款,主要内容是:

清政府承认法国对越南的保护权,承认法国与越南订立的条约;中越陆路交界开放贸易,中国边界内开辟两个通商口岸,“所运货物,进出云南、广西边界应纳各税,照现在通商税则较减”;日后中国修筑铁路,“应向法国业者之人商办”;此约签字后六个月内,中法两国派员到中越边界“会同勘定界限”;法军退出台湾、澎湖。从此,之前战场上失败中国都拒不承认法国有越南的宗主权,结果反而在战胜后承认法国吞并安南。

这样奇葩的战胜国,全球历史上也没几个。

为啥会这样呢,我们在回过头来看:“政治决定战争”这几个字,是不是就有了特别的感悟呢?

我是以史为鉴,每天都有靠谱的历史故事,欢迎关注。在战争问题上决定胜负的,是战略上重要还是战术上更重要?

那必然是两手都要抓,两手都要硬,战略和战术同等重要,却一不可。

有很多战略上是对的,结果战术把握不好,最终一败涂地,也有很多战略上错误的,但是凭借优秀的战术,获得了很大的战果。

淞沪会战,一直被认为是战略上的巨大成功关于开辟淞沪战场,中国抗日名将张治中曾经说,中国抗战有三种打法,第一种是“他打我,我不还手”;第二种是“他打我,我才还手”;第三种是“我判断他要打我,我就先打他”。

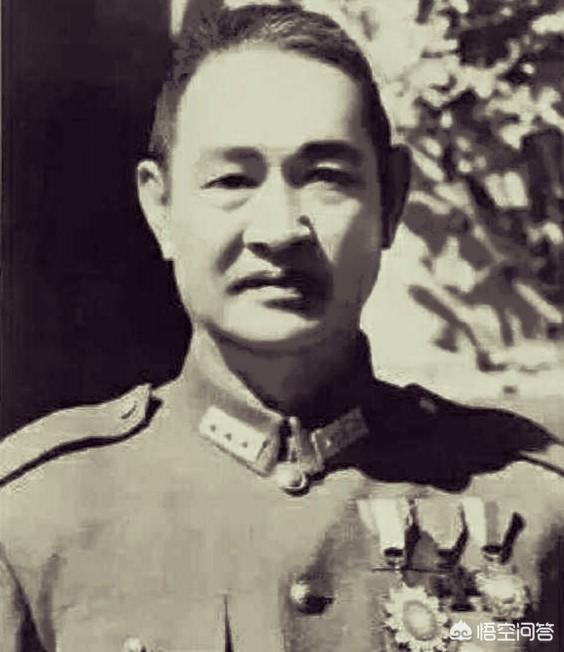

(张治中)

卢沟桥事变后,尽管宋哲元部还对日本侵略者抱有幻想,认为冲突只是局部的,形势远远没有到全面开战的地步,而蒋介石为首的国民政府则认为,中日全面开战已经不可避免,与其坐以待毙,不如动员全国进行开战。

为此,蒋介石发表了重要讲话:“如果战端一开,那就地无分南北,人无分老幼,无论何人皆由守土抗战之责任”。

因此,蒋介石主动在上海发动对日军的打击,吸引日军主力在淞沪与国民党中央军主力进行战略决战,也就是张治中说的,“我判断他要打我,我就先打他”。

淞沪会战从战略上来讲,具有重大的意义。

(蒋介石)

首先,淞沪会战是国民政府主动发动的,具有先发制人的优势,在日军还未准备好的情况下,就对其发动袭击,一时间打的日本找不到北,日军主力从华北南下,还是从淞沪登陆这是一个问题!

中国的地势,向来都是由北向南打容易,由南向北打费劲,日本侵略华北后,再向南进犯,对于国民政府的处境来说是极为不利的。

在淞沪发生决战后,日本的侵华路线必然改变为由东向西,按照中国的地势,西高东低的情况来看,日军的侵略属于仰攻,沿长江是逆流而上,日本的侵华压力必然增加。

其次,以国民党中央军吸引日军主力到淞沪进行战略决战,极大的减轻了地处北方国民革命军的压力,当时的北方是军阀割据的北方,京津冀是宋哲元,山东是韩复榘,陕西是西北军和东北军,山西、绥远是阎锡山,这些军阀割据一方和中央政府若即若离,凭他们的力量是绝对无法抵抗日军主力的侵袭的。

(山东军阀韩复榘)

抗战爆发前,坚决拒绝中央军进入他们的地盘,如宋哲元在卢沟桥事变前还严禁中央军北上。这些军阀如果被日本人逼急了,投不投降还真就两说,九一八事变东北军一枪不放让出东三省就是最好的例子。

淞沪会战,将日军主力吸引到中央军的地盘上,减轻了地方军阀的压力,使他们能够有更多的时间进行整合,从而形成全民族统一抗战阵线的形成。

淞沪会战从战术上的彻底失败淞沪会战是经过国民政府长时间筹划与准备的,会战爆发前,老蒋大手笔打造了好几个德械师,实力较为强劲,然而真正开战的时候,国军面对日军在上海的三四千日军未能攻下,反而让日本有了时间准备登陆大反攻。

在淞沪会战中,国军集结了八十万军队,准备打消日军的进攻,而日军只有三十万,经过连续抗战,国军在淞沪战场的主力差点就被日军包饺子,在这样的情况下,老蒋下令“转进”,结果成了溃逃。

淞沪会战,中方伤亡三十万余人,而日军伤亡仅仅四万余人,淞沪抗战的意义就是粉碎了日军“三个月灭亡中国”的计划?简直就是一个笑话。

从根本上来说,淞沪地区根本就不适合打一场战略决战,而在此之前,国民革命军从来没有指挥八十万军队的经验,淞沪会战实在打的有点满腔热血,却又打的有点唐突。

北方军阀韩复榘轻微抵抗后为保存实力后撤,被蒋介石给枪毙了;宋哲元部丢弃京津,知耻而后勇还算打了几场硬仗,淞沪会战为北方减轻的压力,并没有什么好的效果。

这就是典型的,战术上的失败,导致战略上的空谈,假如淞沪会战能够打他个一年半载,抗战形势必然会好看很多。

战略和战术同等重要,战略是宏观的概念,战术是微观的概念,战术组成了战略,两者相辅相成,两手都要抓,两手都要硬。

没有谁是战略上的巨人,战术上的矮子,也没有谁是战术上的巨人,战略上的矮子,每一个战略家都是从战术家脱颖而出的,不懂战术的战略家不是好战略家,不懂战略的战术家,不是好战术家。

在战争问题上决定胜负的,是战略上重要还是战术上更重要?

战争是战略重要,还是战术重量呢?

战争是两个集团之间的人力,物力,智力的交量。

什么叫战略?什么叫战术?

战略就是在战争之前做的战争部署,和战争步置,是一幅大的战争构图。

知己知彼百战百胜,首先要了解敌方的兵力部署,火气的配备,兵器的种种,空军,海军,陆军,工业,农业,交通。和战争开端之后,能有多少民兵参加战争。

全面了解之后制定作战部局,先攻什么?次攻什么?如何瘫痪掉敌方的作战能力。如何使对方的交通瘫痪,而使敌方无法运动兵力。如何切断后勤使敌方无战争支撑。如何打乱敌方的通讯联系,使敌方无法配合作战,而混乱,互相无法识别敌我,而自相混战。

战略就是战前计划和方略。然后在实施中,由具体的战术来完成。

战术就是战斗中的技术,在战斗中有一个智慧的头脑,能够在复杂的情况下运用巧妙的兵力克敌制胜。军官能够知道武器的性能,各种枪支射程的远近,各种炮的作用,士兵的战争技巧熟练的程度,下层军官的能力,下层军官与士兵的素质,如果下层军官和士兵们素质低,那么再好的战略,战术方案也会由于下层军官和士兵素质低的原因,而无法取得预测的效果,失败是必须的。

许多的战争,由于士兵的素质高,高级指挥官战略部署的一些弱点,而在战术上,由素质高的士兵在战争中弥补,而达到了胜利预想的结果。

许多的战争高级指挥官部署的再好,部署到下面下级指挥官和士兵那里,由于下层军官和士兵的素质低,成事不足败事有余,其结果还是残败。

战争的胜利取决于,一个从上到下的军事健康体系,睿智的高级指挥官和技术教养好的下级军官和技术全面的士兵。

在战争问题上决定胜负的,是战略上重要还是战术上更重要?

一看到这个题目,江暮云口中立马蹦出了毛主席说过的那句话:“在战略上要藐视敌人,在战术上要重视敌人。”这句话的意思很好理解,但字字珠玑,一语就点破了我们应当如何对待战略和战术的问题。在战略上藐视敌人,就是要不畏战,树立必胜的信念。在战术上重视敌人,就是说要重视你的对手,在具体的战斗部署上要谨慎决策,出奇制胜。

战略一词,在古代的含义比较简单,“略”就是指谋略,战就是指战争,合起来就是指军事将领指挥军队作战的谋略。而我们现在说的战略,是指从全局出发,为实现目标而进行的一种长远、发展的规划。

而战术,指的是指导和进行战斗的方法。包括在战斗各个阶段的策略,针对不同兵种的战斗方法、不同战斗规模的策略。

通过对战略和战术两个词的辨析,我们能看出,战略和战术最主要的区别就是:战略是宏观的全局性谋划,战术是在战斗中具体的执行。

那战略和战术在决定战争胜负问题上哪个更重要?在我看来,同等重要!战争是一门艺术,需要研究、需要全局性的谋划。战争的首要目标就是和平,不战而屈人之兵是战争的最高境界。通过战略的博弈,就能达到这种效果!也正如毛主席所说:“在战略上藐视敌人”,战争需要在战略上对军队的精神加以培养,不好战,但绝不畏战。在战略上培养一个军队的向心力和凝聚力,从而形成一支在战时绝对服从指挥、作风优良的军队,这才是战争胜利的保证!

正如前面所说,战略是全局性的谋划,《亮剑》中丁伟胜过李云龙的地方就在于,他具有全局性的战略眼光,在全局上对国土防御做出部署,并以“大家族的老太爷”作比喻,精准的预言了之后的事实。

战术在具体的战斗中更不可缺失,列宁就曾明确的指出,没有不用军事计谋的战争。将在谋而不在勇,有一支战斗力强的部队,却没有一个有高超指挥技巧的人来指引,这支军队就只能像动物园里的老虎狮子,没有一点战斗力,只能坐以待毙。一头狮子带领的一群羊,远胜于一只羊带领的一群狮子。“在战术上重视敌人”,永远不要以为自己的敌人比你愚蠢!战术的重要性不言而喻。

所以,如果在战略和战术的造诣上都达到了炉火纯青的境界,我们的部队一定是一支威武之师!我是江暮云,天各一方,让我们遥望远去的历史薄云互寄共识!欢迎大家关注、评论交流!内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。