打仗的时候是不是真的有督战部队?

这个问题有点吓人, 战场之上,在正规部队之外,背后还有一支特殊部队,他们专门负责搞掉自己人,不管这支特殊部队的名称是不是叫督战队,其实质都是一样的。

朝鲜战争时期,韩国人在军队里设置有一个“肃清委员会”,主要责任就是督战。1951年志愿军南下,韩军某师在尚有一英里的距离之际,便上演战场集体大逃亡。当时李承晚就是派出督战队弹压溃军,但结果却是督战队反被溃军杀光。

当然这个可能只是传说——举这个例子,只想说明:督战队的作用通常发生在战争不利的情况之下,而且能不能实现其作用,也很难讲。

一战时期,有一场关键性战役叫做凡尔登战役,德军的前期攻势,曾一度击垮前线法军,甚至有人说,一支只有9名德军的巡逻武装就占领了一个轻步兵师扼守的炮台。

危难时刻,将军贝当抵达前线,他的办法之一,就是立即在前线划定了一条督战线,严令士兵顶住德军进攻,有谁胆敢退过此线,格杀勿论。

据说也就是因为这个办法,法国人守住了凡尔登。

十月革命期间,有个Ld叫托洛茨基,他曾任苏俄军委主席,他认为:用一支支持革命的战斗队伍鼓动其他部队继续战斗是极其重要的。

(这支队伍,就是督战队)

1942年,斯大林也曾下达了第227号命令,因“一步也不许后退!”而出名,该命令要求苏军面对德国法西斯的侵略,无论付出多大人员伤亡,不准后退一步。擅自撤退者将被认为是“懦夫”和“叛徒”,遭到军法处置。

这是在国外,那么国内呢?

明朝土木堡之变之后,瓦剌骑兵进攻北京,拉开北京保卫战的序幕。于谦当时就下了一道命令:“有盔甲军士,但不出城者斩!”而在出城之后即关闭城门,再下一道命令:“临阵,将不顾军先退者,斩其将;军不顾将先退者,后队斩前队”——显然这就是督战队的意思。

当然这是古代,往近现代说,军阀头子张宗昌就有一支白俄雇佣兵组成的白俄督战队。北伐那会,吴佩孚见前线部队挡不住北伐军,就带领督战队列于贺胜桥上,严令官兵不准退却。发现溃兵依旧四散,吴怒不可遏,下令机枪手“向退却者扫射,积尸累累,血流成河。”据说,当时有10余个旅、团长的头被吴佩孚悬于电线柱上示众,以惩戒后退的官兵。

但溃兵是不是就不溃了呢?其实他们手里也有枪,于是就向督战队开火。北伐军的第四军就趁这乱局,拿下了贺胜桥。

北洋军阀如此,国军呢?

抗日战争的南京防卫战,国军督战队就在挹江门阻拦退下来的孙元良部队,谁退,就开枪射杀谁!

淞沪战役,退下来的十九路军,就曾遇上后方的督战队。里外受敌之下,他们也向督战队开火,一场自相残杀,数千人伤亡。

辽沈战役的塔山阻击战,侯镜如的西进兵团无法攻破东北野战军的阵地,无奈只能组织“督战队”,威逼部队发起一波又一波的冲锋,结果依旧只是多死人而已。

兰州战役的沈家岭争夺战,彪悍的马家军也出动督战队,谁敢后撤就地处决结果也是内战,马家军反过头来打马家军,督战无效。

国军如此,其他部队呢?很多人最关心的就是这个其他部队,到底是不是那么威猛无敌呢?

当然没有督战队,但又纠察队,平常抓军容军纪,开打了就管战场纪律。啥事战场纪律,是不许你交头结尾说悄悄话,当然不是,就谁向后跑,就向谁开枪。

30年代,曾在团级以上部队派遣一种既不是指挥员也不是政治干部的人,叫做特派员。干啥的?就是监督各级指挥员执行上级命令,同时兼任督战队的角色。

这里有个例子,长征过湘江时,在一军团中担任特派员的罗瑞卿,因为某团阵地被敌人突破,差点就要毙了该团团长耿彪。

你说这特派员算不算督战队?

长征如此,更不消说此前的左倾影响时期,那个狠。

长征以后也是如此,秦某将军就曾说过:“我秦某人打仗有两条枪,一挺机枪一把手枪,机枪是打敌人的,手枪是打逃兵的!”

这个,是不是也算是一种督战队?

打仗的时候是不是真的有督战部队?

第三次长沙保卫战期间,方先觉还是第十军预备第10师少将师长,奉命死守长沙城东南防线,战斗打响前,方先觉就命令师政治部组织督战队,军官由政治部派出,士兵从师部抽调,这种做法是国民党军队的惯例。方先觉给督战队下达的命令是:“有擅自撤退者,就地枪决”。

从部队番号可以知道,预备第10师原本是完全由新兵组成的二线部队,之所以在抗日战争时期成为第十军乃至于第九战区的头等主力师,与方先觉治军极严大有关系。预10师是抗战爆发后,由部分浙江保安队和福建子弟编成的,原属顾祝同第三战区,战斗力也很一般,1939年冬季攻势中在安徽失利,师长被革职 ,副师长方先觉接任,并转隶第十军。

长沙保卫战打响时,该师政治部主任、副主任全部在重庆受训,国民党中央军的政工系统大多被军统掌握,估计是军统组织培训班。因此督战队长即由政治部科长杨正华担任,这哥们来预10师时间不长,也没跟方师长打过什么交道。

进攻长沙城南的是日寇第十一军精锐第3师团,经验丰富且作风凶悍,预10师由于进入阵地较晚,顶在一线的第29团准备仓促,接战仅仅两个多小时防线即已崩溃。日军随即扑向负责二线防守的葛先才第30团防线,恶战一触即发。

就在这个时候,第30团一名营长跑到师指挥所,通过督战官杨正华向师长报告,说有问题请示,方先觉面无表情,吩咐该名营长在外等候,几分钟后命令督战队将其就地枪毙,杨正华和所有督战队员目瞪口呆。处决完毕之后,方先觉电话通知葛先才团长,同时命令该团不得后退一步。

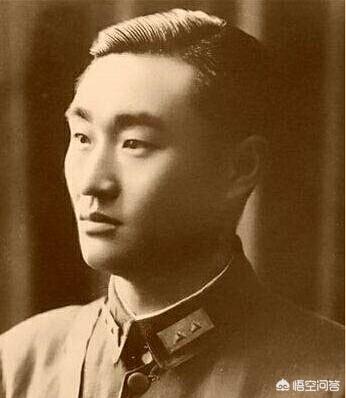

(葛先才)

杨正华后来回忆到,之前有人告诉他方师长面目和善但治军极严,他曾经不以为然,而这一幕让他毛骨悚然,第一次见识了方先觉冷酷的一面,多年以后仍心有余悸:“预10师战时军令,确实巍然如山”。长沙战役结束后,他曾当面讨教方先觉,何以不问青红皂白就执行战场纪律。

方先觉答曰:“大敌当前,鬼子马上冲到第二线阵地,他跑回来请示问题?没有问题可以请示,以向上级请示问题为由逃离前沿,是一些部队长惯用的伎俩,你作为督战官,要切记”!

话虽这么说,杨科长仍然想不太通:万一那名营长真有什么问题要请示呢?然而正是预备第10师这样近乎残酷的战时纪律,使该师在防守作战时意志极为顽强,日军精锐猛攻三天三夜,方先觉的阵线仍坚不可摧。到1942年1月4日,已被外线国军合围的日军不得不仓惶撤退,史称“长沙大捷”,战后方先觉因功直接晋升第十军军长,第30团团长葛先才擢升预备第10师师长。

“泰山军”一战成名,两年后的衡阳保卫战,正是由于军令如山和毫不拖泥带水的督战风格,方先觉率领第十军死守衡阳47日,创下了抗日战争史上的奇迹。

(方先觉)

打仗的时候是不是真的有督战部队?

有网友问打仗的时候是不是真的有督战部队? 督战队在我国古代和近代经常都会出现,最出名的就是北伐战争期间,北伐军在汀泗桥和贺胜桥与北洋军决战的时候,北洋军就出动了大刀队和机枪手担任督战队。

一般督战队就是在战线后方设立机枪手不准士兵后退,后退者立马枪决。如果大批士兵后退,就使用连坐法,十抽一等进行处罚。

但是督战队这个职务也不好干,基本上就是警卫连充当的。到了最关键时刻,督战队就会变成敢死队进行最后的猛烈突击。那在战争年代,我军有没有督战队?答案肯定是没有的。

我军思想工作比较好,另外士兵知道为何而战,因此主要工作是提高新兵的战斗能力。比如步兵班以下再分成战斗小组。

有老兵带2名新兵随时在行军,作战当中对新兵进行想军事技术训练,而且本身我军的新兵在军事技能上就超过了当时国内其他部队的新兵。

这首先是我军的新兵是在村里当民兵,然后去县大队,最后是去军分区地方部队,然后再能到主力部队里来。因此无论精神面貌还是军事技术都其实已经是一个老兵。在战斗当中变现也会很勇敢,而且懂得各种战术动作。

军阀需要督战队,那是军阀军队没有思想,只是给一丁点军饷还经常被克扣,士兵缺乏训练。一旦遇到稍微激烈的战斗就很容易动摇,这时才需要督战队临阵监督,逼迫士兵作战。

打仗的时候是不是真的有督战部队?

督战队不仅真实存在,而且在二战时期的苏俄、法西斯德国甚至中国战场上,每一场大型战役都有督战队的身影出现在自己部队的身后。督战队的主要作用是防止参战部队官兵发生临阵脱逃,违抗战场命令,或者哗变投降等行为。简单地说,督战队就是一支由士兵组成的特殊现场监督单位,在战场上监督士兵,以防止逃逸,消极怠战等行为,以军法强化战场军队纪律,若发现逃兵等现象,督战队有权利对逃亡士兵就地执行枪决。

俄国布尔什维克党人在十月革命时期就有设立了督战队,并在后来的俄国内战中也曾出现。

抗日战争时期的中国军队也有督战队,在中国军队中,无论是国民党正规军还是其他作战部队,都出现过因士兵临阵逃脱而被处决的事例。甚至有个别军官因作战意志动摇而被执行战场纪律。

另外苏联方面除了跟先前十月革命与俄国内战一样在军中设立督战队外,并将督战队的指挥权授权给内务人民委员会,充当苏共中央的眼线。

后来苏联军中的督战队则转型为双长制底下的军中政治委员,以符合“党指挥枪”的治军纲领。

二战末期纳粹德国的武装党卫队和督导官(类似政治委员)也曾强迫准备投降的士兵和平民继续战斗。一旦发现意志动摇或裹足不前的参战人员,就会马上就地正法,以维护战场纪律。

【点击右上角关注,欣赏更多精彩。】

打仗的时候是不是真的有督战部队?

我是历史笑春风,我来回答这个问题。

我的答案是,只要有战争,只要有军队,就有督战队的存在。

在古今中外,全都如此,只不过名字不一样,不一定非叫督战队而已。但是干的活都是一样的,维持战场纪律,严惩贪生怕死,胆小逃跑现象。这是因为战争的需要,打仗打的是士气,一旦出现动摇现象,士气崩溃,那战争就必定失败。为了大多数人的利益,必须严惩临阵动摇者。

早在中国古代武王伐纣的时候,在《尚书牧誓》里就说道,“勖哉夫子!尔所弗勖,其于尔躬有戮!”意思就是说,如果谁不执行奋力杀敌的命令,就杀掉谁。那谁来执行呢?当然是督战队来执行了。

经过了漫长的时期,到了民国时期,督战队依然存在着。北洋军阀普遍打仗的时候派有督战队督战。在北伐战争著名的汀泗桥和贺胜桥之战中,据当时的记载,北洋军阀吴佩孚率督战队、大刀队、机枪手列于贺胜桥上,严令官兵不准退却,但溃兵四散,吴见状怒不可遏,令机枪手“向退却者扫射,积尸累累,血流成河。”敌军遭到督战队的射杀,弃枪而逃,跳水逃跑者数以千计。吴羞愤至极,手刃旅团长10余人悬其头于电线柱上示众,以惩戒后退之官兵。他还令陈嘉谟、刘玉春率大刀队分八路赴前线督视各部队作战。这是北洋军阀明确的督战队记录。

而蒋介石也在国民军中实行连坐法,设立督战队。据某将军回忆,当时他在国民党军中参加了淞沪会战,他的腿部受了重伤,被迫撤下阵地。当时就有督战队以为他是逃兵,他让督战队看了伤口才捡了条命。

而在红军中,也有督战队的存在。当年某将军初次参加突击队,营长负伤倒下,他赶快去救。不料营长拔出手枪,命令他赶快冲锋。战斗结束后,他才知道,红军有命令,凡是冲锋时畏缩不前,或者借口解救伤员的,一律军法处置。伤员一律由后面的医护人员救治,营长是救了他一命。

在淮海战役时,刘伯承下达的作战命令里面也专门说道,凡是畏缩不前的,前线指挥员有临阵处置的权力。

不但是中国的军队,在国外,督战队也是普遍存在的。斯大林曾经下过著名的第227号命令,在命令里面明确要求成立督战队,“在每个集团军的范围内,成立3到5个装备精良的护卫队,把分队投入到惩戒部队的后面,命令他们处决恐慌制造者和懦夫,以防部队出现恐慌性撤退,只有这样,才能帮助部队里忠诚的战士为祖国尽忠。”

我们在很多苏联的影片里面都看到过,这些主要由戴着蓝色帽子的内务部队组成的督战队。西方军队则主要由宪兵充任督战队的角色。

至于德国和日本就更不用说了。在纳粹德国后期,几乎每个电线杆子上都吊着督战队绞死的逃兵。而日本则是无条件杀死逃兵。

因此,只有有战争的存在,就必然有督战队的存在。这是战争的需要,不以个人的意志为转移的。

我是历史笑春风,喜交往,好朋友,希望和朋友们分享历史的乐趣。请大家关注我和我的文章,多提宝贵意见,谢谢。

打仗的时候是不是真的有督战部队?

每个战区都有督战队,现在改叫,纠察队,战场打到一定程度,没督战队绝对不行,分战场情况,

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。