如果二战德国出装备,其他国家出人力当盟友,二战结局会改变吗?

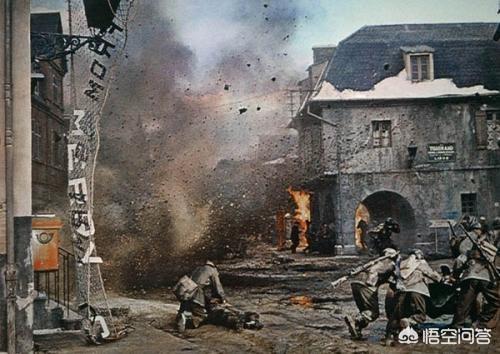

第二次世界大战是人类迄今为止经历的最大的一场浩劫,以至于七十多年过去了,当回想起曾经的惨痛经历时,不少幸存者仍然心有余悸。正所谓一朝被蛇咬、十年怕井绳。相信不少人都在心里暗自假设过,要是二战最终以法西斯势力获胜而告终,世界将变成何其可怕的人间炼狱?(美国人想象力最丰富,一部《高堡奇人》震惊世界)

对此,甚至还有人煞有介事地给出了一个可能改变二战结局的方案,即,由德国出装备,其他法西斯盟国出人力。那么,这真的可行吗?

答案无疑是否定的。首先,从最基本的逻辑上,这个方案就行不通。二战时期法西斯同盟的失败,难道是因为兵力不足吗?将法西斯的败因归结到人口上,显然是大错特错的。事实上恰恰相反,德国当时最不缺的就是兵力。在那位蛊惑性极高、煽动能力极强的纳粹民族主义者的鼓动下,德国早已顺利完成了全国范围内的总动员。数以千万计的德国青年加入到纳粹阵营中,德军兵力可谓雄厚。

德国失败的根本原因其实是战略资源的匮乏,燃料告急、矿产短缺,这些才是将德国推向深渊的幕后之手。没有燃料,大批整装待发的坦克装甲车形如废铁,德国的作战能力遭到严重的削弱。试想在这种情况下,德国还怎么能提供装备?

应当说这样的假设只是一个天真的假设。事实上,无论德国采取怎样的策略,二战的结局永远只有一个,非正义的法西斯必败,而反法西斯同盟必将取得胜利。

如果二战德国出装备,其他国家出人力当盟友,二战结局会改变吗?

首先我们来看一下二战时德国的盟友意大利,真是不忍直视,不仅没有给德国带来很多的帮助,但是反而给德国带来了很多麻烦,这样的盟友可以吗?

再看一下日本,装备属于中等水平,但是战斗力可以,横扫亚洲,称霸太平洋,也曾试图霸占澳洲,真是人心不足蛇吞象,国力人力不济,后勤保障,,,,不尽如人意!

那么我们来看一下为什么会发动二战,就是因为世界性的经济危机引起政治危机全球动荡,资本主义世界后起强国对世界瓜分不平衡,要求重新划分世界版图,以掠夺政治经济资源等为目的!

那么二战无非就是对别的国家进行侵略,是一场非正义的国家,对别的国家进行掠夺奴役,哪里有压迫那里就有反抗,所以她是站不住脚的,就算多两个国家盟友也是注定要失败的,邪不胜正!

如果二战德国出装备,其他国家出人力当盟友,二战结局会改变吗?

谢邀,德国人的战略和战术都很先进,所以对装备和兵员的素质要求非常高,优点是精锐,但是缺点就是无法持续长久,过于精致的装备产能低不说,后勤保养和维护都很麻烦,撑不起长期战争的消耗的。就算是其他国家出人力,德国全力生产装备,那个年代战争中的技术差距还不足以决定最后的战争结果。即使德国全力生产装备,别的国家人能否会使用也是个问题。还是装备过于复杂的问题。

相对应的就是美国和苏联,装备不用太先进,但产量高通用性强,战时生产马力开动起来,后勤补给能力大大超过德国和日本。第二是力量对比天平本来也不是平衡的,在欧洲战场上,德国及其盟友的国力,远不如英美苏三个大国的力量,俗话说大炮一响黄金万两,战争打得是后勤,打得是经济,打得是整体国力,装备和人力只是一个因素。那时候德国的失败是注定的,因为过于非人类的统治思想,甚至战略平衡都难以做到。德国处于中欧,四周强敌环伺,他们不会允许过于强大的德国出现。

其实历史都是我们后来的人总结出来的,当时谁也不知道走势会是怎样,有时候胜负只在一念之间。不过再怎么打也是帝国主义之间利益冲突,重新划分势力范围,争夺世界霸权的冲突,谁赢谁输都不重要。

如果二战德国出装备,其他国家出人力当盟友,二战结局会改变吗?

二战德国纳粹军当时武器装备虽然很强大,但是他们国家人口却远远超不过其他国家人口,如果德国出装备让其他国家出人力当盟友,如果不是苏联在莫斯科保卫战遭遇那场大雪,我想结局会改变的。

如果二战德国出装备,其他国家出人力当盟友,二战结局会改变吗?

二战结局不会改变。

抛开政治因素和军事因素,只谈当时的德国经济,他们最缺的是石油。1944年12月,德军在西线发动了阿登反击战,希特勒妄图通过此战重夺西线主动权,并夺取盟军在比利时列日附近的丰富石油储备,德军一开始攻势凶猛,打得美军措手不及。但到了战役后期,负责突击的其中一支装甲大军第5装甲集团军因为油量耗尽而不攻自灭。

那么德国的人力资源缺吗?其实也很缺,但是最缺乏的人力不是作战的士兵,而是后方生产的工人。

二战的战争形式,比拼的是工业生产能力。苏德战争爆发前,德国控制了大半个欧洲的军工业。在1944年上半年在产能上达到顶点,这一年,德国的军工厂一共生产出战机39870架,坦克和自行火炮2.7万辆,火炮8.7万门。但是用于进攻的坦克尤其是像“虎”式、“豹”式坦克产量很低,前者总产量只有1355辆,后者是6042辆。与苏军的t34坦克洪流(逾5万辆)相形见绌。

而美国在1944年生产出战机96318架,坦克和自行火炮2.05万辆,火炮约12.8门;苏联该年产出战机40300架,坦克28983辆,火炮122500门。

在战机和火炮产出数量上德国处于绝对劣势,在坦克和自行火炮产出数量上德国表面上与美苏相差不是太大,更要命的是,德国产出的大量飞机、坦克由于燃料不足无法投入战场,实际上成为了一堆废铁。

当时的德国产业结构已经极度不平衡,1938-1943年,军工生产虽然增长了400%,但是整个工业生产却只增长了19%。劳动力的严重不足,是导致这种现象的很大因素。

1939年5月,德国的劳动人口为3940万人,到1943年5月德国仅有劳动力3030万,其中1480万为妇女。

为了弥补劳动力,德国强迫战俘工作,同时在占领地强征劳工,这个人数竟然达到600多万,占整个劳动力四分之一。但这些工人劳动热情很低,他们之中大多数人温饱难以保障,每天超负荷工作还要受责骂乃至毒打,生产效率极低。

(强征的劳工被迫在工厂生产)

由于劳动力不足,很多基础产业陷入停滞,尤其是钢铁生产,产能一直没有得到提升,基本上跟战前差不多的水平。而同期的美国钢铁产量却倍增。农业生产在下降,1939年谷物产量为2446万吨,到1943年降到2133万吨。肉类的产量,1939年为340万吨,1943年降到了180万吨。而交通运输业严重困难,运输车辆严重不足,1942年,因运输困难,有将近200家军工厂被迫停产。

在战时,军工业的生产虽然被放在第一的位置,但是军工生产在整个经济基础中有一个界限,一旦突破就会导致战时经济循环被破坏,反过来制约军工生产。当时的德国由于劳动力的短缺,战时经济陷入了恶性循环,最终导致了崩溃。

如果二战德国出装备,其他国家出人力当盟友,二战结局会改变吗?

谢邀请。

二战中德国出装备,其他国家出人力?

这个问题,德国人其实是做过的。但是,结果却非常惨痛。

1935年10月3日,意大利人借着德国人的装备不宣而战地向东非的埃塞俄比亚发起了进攻。他们分两路发动了进攻。

北线意军:

由埃米利奥·德·博诺( Emilio De Bono )指挥,是主攻部队。

从厄立特里亚出发,出动兵力16.4万人,配备飞机126架、坦克112辆、新式火炮586门、机枪4200挺、汽车3700辆、骡马和骆驼35000匹。

南线意军:

由鲁道福·格拉齐亚尼( Rodolfo Graziani )指挥。

其主要任务是佯攻和牵制埃军。

兵力5.35万人,配备飞机38架、坦克45辆、新式火炮117门、机枪1600挺、汽车1850辆、骡马和骆驼7900匹。

至于埃塞俄比亚,则调集了30万大军迎击意军。

谁能想到拥有飞机、大炮、坦克的意大利人竟然不是埃塞俄比亚人的对手?

意大利人最后竟然是用毒气攻占的亚地斯亚贝巴。

主力部队消灭了,事情结束了吗?

怎么可能?

游击队又来了。

没几年,游击队人数竟然达到40万人。再加上英、法的支援,意大利人丢盔卸甲地逃出了东非。

即便是在北非战场,意大利人也不过是隆美尔的绊脚石而已。

事实证明,德国人出装备,再出钱进行战争的手法完全不适合于第二次世界大战。这种战法,也不可能取得任何成功。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。