你怎么理解鲁迅笔下的“看客”?谈谈自己所理解的“看客”可以吗?

鲁迅笔下的看客,就是一些麻木不仁的人。鲁迅所处的时代,军阀混战,政权更替很快,民不聊生。但是,处于封建和半封建时期,人们不思前途命运,一味地浑浑噩噩生活在黑暗中,不觉醒。

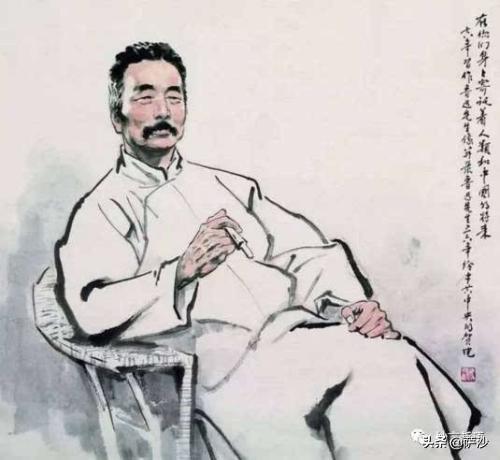

鲁迅是思想进步派,具有鲜明的革命思想,痛恨旧制,希望受压迫的人们,团结起来推翻旧制,过上人人平等的新生活。

可是,旧中国的平民百姓,麻木不仁,不知道进步的意义,还盲目随和反对革命,看热闹,成为了“看客”。

像鲁迅笔下的“花白胡子”等人,本身也是受压迫阶级,却是不理解革命党人的慷慨就义,为革命赴死。还在茶馆里,听刽子手吹胡子瞪眼,随声附和唱好!这些为革命流血牺牲的壮举得不到支持和理解。可悲!

就连革命者的母亲,也不理解革命,看到儿子就义后的坟头上同志们送来的花圈,心❤生另样的失落感情。

总之,就是因为很多的看客存在,革命才屡屡失败,鲁迅即是感召民众起来革命,也间接批评当时的革命党人脱离群众,让广大的民众成为了看客。

你怎么理解鲁迅笔下的“看客”?谈谈自己所理解的“看客”可以吗?

在回答你这个问题之前,有必要先说一下“看客”本身。如果单从字面上理解,那就是我们在生活中常常见到的,一群人就某件事或某样东西,围在一起看热闹,看稀罕。

就在这个看的过程中,大家却各揣不同心态,有的人是冷眼旁观,看的只是事件或者是东西本身;有的人则是来看笑话来起哄来冷嘲热讽的;有的人虽然尚有深刻的同情,但多一事不如少一事,看看也就算了……但普遍的还是有一种事不关己,高高挂起的旁观心态。久而久之就形成了独具中国特色的“看客文化”。

我所理解的“看客”为什么说看客文化独具中国特色呢,这么说并非崇洋媚外,在国外也有看客,但远没有像中国这样集中、普遍,甚至是多发。这和我们中国漫长的封建统治延续下来的奴性文化有很大的关系。

即便进入了21世纪的当下,那些屡见不鲜的救与不救,扶与不扶的事件时有发生。我们能悲哀地看到一个人要跳楼了,围观的人看得太久还不见跳,看的累了,竟然能仰脸喊出“跳呀跳呀,你他妈还不跳,老子脖子都快累断了”。

我还从网上看到一个女学生在红灯路口被车撞倒,在斑马线上来回走过的,有家长小心翼翼地护着自己的孩子离开,有中老年人骑自行车过去,有的开车过去,就在小女孩急需救助的黄金时间段,过去了好几拨各种各样的人,有脚步迟疑的,有转脸看看的,但都没有一个人因为要救小女孩而停下来,直到最后一个中学生走到女孩身边,遗憾的是女孩已经没有了呼吸。

这种类似的事情,发生了太多太多,直看得我们心痛到无法呼吸,但是我们也无能为力。甚至有时也会反观自身,如果我碰到了这样事情,会比他们做的好吗?或许我会打个电话报个警,或许也怕上前扶起,又被讹诈。那么这种冷漠的心态是怎么形成的呢?

形成这种冷漠的原因有多种社会形态的积累,有封建统治暴政遗传下来的人性劣根,也有小人物因生存艰难而明哲保身的生存智慧。

很多人抱着惹不起躲得起的心态,很多人抱着各扫门前雪,不管他人瓦上霜的心态,更有很多人抱着就怕枪打出头鸟,不想管闲事惹麻烦。而能看到这种现象能有时间当看客的大多也是普通民众。所以,久而久之,也就形成了这种“看客文化”。

鲁迅笔下的“看客”鲁迅笔下的“看客‘’各具特色,”有很多都是没有名,没有姓,只是刻画了他们伸看脖子看的那种形象和心态。这形形色色“看客”的核心,还是“冷漠”。

比如鲁迅先生在《坟 . 娜拉走后怎样》一文中写到:“群众,——尤其是中国的,——永远是戏剧的看客。牺牲上场,如果显得慷慨,他们就看了悲壮剧;如果显得觳觫,他们就看了滑稽剧。北京的羊肉铺前常有几个人张着嘴看剥羊,仿佛颇愉快,人的牺牲能给与他们的益处,也不过如此。而况事后走不几步,他们并这一点愉快也就忘却了。 对于这样的群众没有法,只好使他们无戏可看倒是疗救,正无需乎震骇一时的牺牲,不如深沉的韧性的战斗”。

还有他在药中写到令人触目惊心的,华老栓拿着沾满了人血的馒头给儿子治病的骇人场景,以至于在今天发生某些事的时候,人们还再以“吃人血馒头”而比喻。足可见鲁迅笔下的“看客”,是多么的深入人心,这种“看客文化”,在我们中国又是多么的寓意深远。

在《祝福》里,人们争先恐后挤在一堆,听祥林嫂讲述“阿毛被狼吃了”的事情,也并非完全出于同情,只不过是满足自己的好奇心,给无聊的生活找点刺激而已。甚至他们在看完别过脸去,就又说起了祥林嫂的尖酸刻薄以及种种不是。这种人性的残酷,我们读来觉得不可思议,但是今天依然存在,且时不时就发生在我们身边。

这种“看客”在鲁迅先生笔下比比皆是。在他的《呐喊》《彷徨》《故事新编》,是在散文集《朝花夕拾》里都有。

鲁迅笔下的“看客”,是否可以理解为鲁迅先生用他犀利的文笔,刻画了中国人普遍存在的一种麻木不仁的精神状态,而这种状态又是多么的令以笔作投枪匕首的鲁迅先生“哀其不幸又怒其不争”。

我是舍知堂堂主,但愿我的回答能够帮到你。感谢阅读,欢迎有不同意见的朋友留言讨论交流。😊

你怎么理解鲁迅笔下的“看客”?谈谈自己所理解的“看客”可以吗?

""凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客,病死多少是不必以为不幸的。"——《呐喊》

这是鲁迅先生的肺腑之言。幼年家道中落,父亲抱病身亡,保守饱受世态炎凉,作为一个有志青年,入新式学堂学习,远赴日本留学求医。

先是去东京,后是去仙台。在哪里,他学医报国理想破灭,清国留学生“醉生梦死,不学无术”,电影里“国人麻木不仁,愚昧无知”。比身体上疾病更可怕的是精神的麻木,道德上的冷漠。而这一切的一切需要需要靠文学来治愈。

这就是鲁迅决定先生弃医从文,立志文学救国救民的原因。可以说看客在鲁迅先生的小说中多有体现。他们的特色是麻木不仁,愚昧无知,刻薄势力,冷漠无情。

毫无良知,形同走兽

《药》华老栓如何看革命党被处死,甚至用革命党人鲜血做的馒头来治儿子的病。可以说丑态毕露,如其说其行为无知可笑,更多的是可恨可悲。

《祝福》,大家都对于祥林嫂讲阿毛被狼的故事很鲜鲜,没有丝毫的怜悯之心。丧失作为人的本能善良,“人之初,性本善”。

欺软怕硬,乐安天命

生活在社会底层,习惯啦生活中各种被剥削,被伤害,被奴役。可以看到不仅被上层人盘剥,甚至同在底层的人都是这副模样。

最为典型的是孔乙己,大家对于他,极尽讽刺之所能,甚至形成一种习惯。几天不见,甚是想念,欺负孔乙己成为他们乏味生活的调剂品。

没没读到鲁迅的小说,感触良多,“笔落惊风雨,诗成泣鬼神”。鲁迅先生对于“看客”都是“哀其不幸,怒其不争”。

深受封建思想毒害,长期官僚的盘剥,造就他们麻木不仁,他们是幸的;同事乐于接受现实,加入看客阵营,他们是可恨的。

即便在当今社会,这种现象也时有发生。可以这些人的所作所为是可恨的。

曾轰动一时的甘肃女孩跳楼事件。2018年6月20日,年轻的女孩因遭受心灵的创伤,轻生结束自己的一生。救援人员竭尽全力,最后失败痛苦;当时围观群众,竟然有出言蛊惑,怂恿“快点跳”的人。强烈反差面前,在线人性的冷暖良知。在我看来,这些人

所作所为简直是谋杀。

是道德的沦丧,还是人性的泯灭。当一个人最初的良知都丧失,留下就只有对别人无尽的伤害啦。生活很美,未来很长,赠人玫瑰,手留余香。与其做生活的看客,不如做行动的主人。

以上就是我个人观点,感谢阅读,喜欢的点个关注,多多交流探讨。

你怎么理解鲁迅笔下的“看客”?谈谈自己所理解的“看客”可以吗?

鲁迅的深刻,其中之一是给读者指出了中国的看客,并加以生动形象的伸长脖子的描绘,让人过目不忘。

其实看客不止一种。有的是善良胆小。

或认为没资格参与,只配看看。中国人历来服从秩序,自我不强,谦恭有加。

或明哲保身,不敢惹火上身。有些统治者,视人命如草芥,甚至残忍到诛十族,残忍到规定活剐多少天多少刀。

有的是愚昧加自顾不暇,于国家民族大事与大是大非,一无所知混沌麻木。

有的是精明强干。

这种人小市民居多,惯于锱铢必较精打细算,不要说物质利益,连一句话的亏他们都不吃,例如圆规杨二嫂女士。你要她为民族为国家,谨防她骂你个无地自容神经病。

有的是投机。

不是不参与,是看清楚之后,见有利益、占上风、人多势众他们才参与。

还有一种,心理黑暗,快乐建筑在他人的痛苦之上。

知道一个人,只要听说谁患绝症或倒了别的霉,就一定前往观赏玩味,甚至加以奚落刺激,加速别人死亡。

我网文小说《学渣快乐》就是以真人为原型,写这样一个无人性学渣,怎样以促进老同学老同事死亡为乐,为他另类的学渣身份向社会报复,所以别名又叫《学渣白无常逆天记》。

他还最爱看执行死刑并且津津乐道绘声绘色不遗漏每一个细节。

他在那些比他学历高哪怕一点点的老同学老同事奄奄一息的时候专门赶去否定别人的一生,如对搞了一辈子音乐的说,“其实你不懂音乐”,对读《聊斋》以转移癌症痛苦的说,“你没文化,不懂装懂”,然后绝不再去,让那些垂死者失去辩解的可能。

仅仅因为学习不行初小都不能毕业就对老同学老同事们那样变态!

当然,还有更深刻的原因,但为了过审不能写透。

最可怕的是自己做看客还要阻止别人不做看客的,这是出于既得利益,出于极端自私。

鲁迅还没有来得及写到那些观赏和鼓动催促自杀的,还没有来得及写到那些众人袖手旁观,放任一个精神病人打死一个小孩的。

看客已经有了升级版,作家们快快升级吧。

以推动物质极大丰富生活空前享乐的同时人性的提升,以唤起对于因物质极大丰富生活空前享乐所带来的精神变异的阻止。

鲁迅的深刻,还在于除了高度概括并指出了看客,还高度概括并指出了吃人血馒头的们。

以生命拯救他们,他们却要吃拯救者的人血馒头!

鲁迅的深刻,还在于高度概括并指出了阿Q、孔乙己、杨二嫂、沈四太太、祥林嫂,闰土……这些形形色色的中国人。

当然,也有失之偏激,但文学难免,只是最不应该的是对于悲惨的戏笑。

还有失之皮相概念,如《一件小事》里的车夫(“形象高大”的结尾成为中学生作文套路),如水生、双喜、阿发。

尽管水生们是鲁迅儿时玩伴,但鲁迅最了解的,仍然是小市民和知识分子,他笔下的阿Q绝不是中国农民形象。中国人的善良淳朴,在沈从文笔下,中国农民真实的形象,甚至在赛珍珠笔下。

赛珍珠的一生贯穿着对中国文化的接受、认知和传播这一主线。她曾说:“我不喜欢那些把中国人写得奇异而荒诞的著作,而我最大愿望就是要使这个民族在我的书中如同他们自己原来一样真实正确地出现”。

五四前后,鲁迅们太迷信摧毁中国传统的一切,中国就会先进强大,迷信西方的个人主义和实用主义,而赛珍珠知道不是这么一回事,知道中国人人性和文化的可贵。

否定和嘲笑善良,看客会更多更冷血。

中国传统文化,其实强调推己及人强调担当。

西方文化对于人性恶的解剖,对于人性恶的制度性遏制,我认为鲁迅们研究并不透彻,只是停留于摧毁中国自己的一切。不过,一些东西,一个时代还来不及认识。

你怎么理解鲁迅笔下的“看客”?谈谈自己所理解的“看客”可以吗?

你好,我是想要和你一起学习的阿云!

首先,我们得明白,“看客”存在于一切历史一切时空当中,但鲁迅先生笔下的“看客”却有其现实的黑暗土壤。

为了透彻说明,我们将这个问题细分为以下3点:

- 什么是“看客”?

- 为什么有“看客”?

- 今天还有“看客”吗?

下面,请允许我来详细讲一讲。

他们是时代的群氓,是飘荡在黑暗大地上的幽灵作为一个有良知的作家,作为一个以笔为剑的作家,作为一个如民族斗士的作家,鲁迅先生在他的笔下勾画出一大批令人胆战心惊的看客形象。

他们是《孔乙己》中酒店冷嘲热讽的普通群众,是《铸剑》里位高权重的大臣妃子,是《示众》里一层又一层的守法公民……他们是一个无比庞大的群体,千人千面,各不相同。然而,在他们这种表面的不同之下,却是一样的空虚和苍白。

在《铸剑》这篇历史改编的小说当中,复仇者眉间尺第一次踏上征途便遇上一群典型的看客。

转出北方,离王宫不远,人们就挤得密密层层,都伸着脖子。人丛中还有女人和孩子哭嚷的声音。他怕那看不见的雄剑伤了人,不敢挤进去;然而人们却又在背后拥上来。他只得宛转地退避;面前只看见人们的背脊和伸长的脖子。

心中怀揣着替父报仇的熊熊怒火的眉间尺,差点将他一生的伟大事业葬送在一群看客身上。他愤怒,却无从发泄,因为他的良善;他焦躁,却无从解脱,因为看客的众多。如果不是黑色人的解救,他这半觉醒者将要就此葬送。

实际上,鲁迅先生笔下的看客也分为好几类:

- 统治阶级帮凶的看客,宛如黑夜中的狼群;

- 无意识帮凶的看客,犹如给狼指路的傻羊;

- 麻木无知的看客,仿佛撕咬尸体的幽灵。

第一类的典型代表就是《药》里的红眼睛阿义和康大叔。

红眼睛阿义去盘问夏瑜,实际上却是想要在夏瑜身上榨取一点油水,当他发现夏瑜已经榨不出一点油水的时候,几乎气破了肚皮。他并不关心夏瑜为什么进了监狱,也不关心夏瑜是否真的有罪,他不过是想借着权力谋私,不过是在做 统治者的爪牙。

而康大叔,将夏瑜的悲剧作为谈资,以此来博取众人的目光。他并非是直接的加害者,但他在有意地迫害着一个觉醒者的思想。

这一类的看客,是有意识的,甚至于他们的“看”是一种完全对立的“看”——或是为了自己的利益,或是为了政权的利益。

第二类的典型代表是《祝福》里的柳妈。

她自己深受封建迷信思想的荼毒,但她并没有认识到这种思想的错误,反而以之为正确,无比笃信地向祥林嫂讲述死后的世界。

她或许在主观上并没有恶意,但她的言语却将祥林嫂本便不幸的人生推向了更加可悲的境界,让祥林搜相信自己死后一定会遭受痛苦和折磨,让她在活着的时候更加不得安生。

这一类的看客,固守着自己的思想,抱残守缺,并以此作为标准来评判别人。对于不幸者和觉醒者抱以无意识的迫害,间接地成为了统治阶级或者封建思想的帮凶。

第三类看客在鲁迅先生的小说中出现的最多,也最令人瞩目。

他们大多数时候没有特定的模样,一旦出现必然是一群又一群。他们围观别人的痛苦和折磨,并不表现出欢喜或者同情。他们麻木地看着,仿佛是没有思想的空壳。

但就是这样一群人,却是中华大地上的大多数。他们宛如时代的群氓,宛如没有思想的幽灵,宛如无意识吞噬同伴尸体的食尸鬼——麻木,冷漠,无知,落后。

鲁迅先生说:

社会太寂寞了,有了这样的人,才觉得有趣些。人类是喜欢看戏的,文学家自己来做戏给人家看,或者绑出去砍头,或是在最近墙角下枪毙,都可以热闹一下子,而且如上海巡捕用棒打人,大家围着去看,他们自己虽然不喜欢挨打,但看见人家挨打,倒觉得颇有趣的。

在这一段话里,鲁迅先生生动的描述出看客的生态和心理。

总的来说,这一群遍布中华大地的看客们,是麻木不仁而且落后的写照。他们自己不够好,同时也乐意看见别人不好。在一具具不同的躯壳里,承载的却是相同空虚的灵魂。

在万马齐喑的大地上,黑暗已经肆虐了太久看了上面的描述,你或许会疑问,究竟是什么原因导致了这些看客的存在?

这得从中国历朝历代的统治手段说起。

中国的统治者最爱搞的就是“愚民政策”。因为在一个以小农经济为基础的封建社会里,人民的愚昧等同于人民的安分,人民的安分等同于政治基础的稳固。

在宋代私学兴盛以前,官办学校只能够供少数人进行学习。而这些有资格来学习的人,莫不是显贵子弟。这些显贵们掌握了知识,知识使他们更加稳固地屹立于封建帝国的顶层。而无缘读书学习的普通人民,则自始至终的蒙昧,只能等待那么些心怀慈悲的上层统治者的怜悯和救赎。

在封建统治阶层的政治手段之外,还有思想的控制,这就是封建礼教。

在宋代程朱理学兴起以后,“存天理,灭人欲”成为了人们的最高要求。但这是连他的创始者朱熹自己也做不到的事情。因此,在理学出现后的很长一段时间里,它都被称为“假道学”。

但就是这样的假道学,最后却被封建统治者所采纳,并且推而广之,成为了社会的道德标准。

鲁迅先生的小说《肥皂》当中的四铭就是受封建礼教思想束缚而人格扭曲的一个代表人物。

四铭因为在街上见到一个孝女而起了淫心,但却不敢表露,在潜意识的作用下买了一块肥皂给四铭太太,将对孝女的欲望转嫁到了四铭太太的身上,还说这什么“咯吱咯吱”地洗一遍。

难怪四铭太太气急了骂他:

“我们女人怎么样?我们女人,比你们男人好得多。你们男人不是骂十八九岁的女学生,就是称赞十八九岁的女讨饭:都不是什么好心思。‘咯支咯支’,简直是不要脸!”

这些看客们,通过欣赏被看者的不幸来发泄自身被压抑的情感,将自身的不幸报复在更加不幸的人身上。

但看到这里,你或许会有疑问:辛亥革命都已经胜利,中华民国已经建立,自由民主的思想广泛流传,那么为什么还会有这样的一群人?

这就不得不涉及到辛亥革命的致命缺陷。

辛亥革命确实推翻了清王朝的统治,建立了中华民国,也在一定程度上传播了自由民主的思想。但他最大的弊端就是没有能够深入群众,没有能够真正地发动群众。

这样一来,上层建筑确实被颠覆和改变,但是作为基础的下层却仍旧是那么一群人。这种深刻的矛盾促使了民国必然混沌的命运,也决定着这一群看客在中华大地上不会消失。

鲁迅先生正是洞见了这一点,因此他在作品中也多有描绘,表现了辛亥革命和底层人民群众的割裂。

例如《药》当中的革命者夏瑜,他是那样的振臂疾呼,但结果不过是在一群他想要拯救的人民的目光里遭受屠戮,并且连革命者的血被被沾了封建迷信的馒头。

又比如小说《风波》当中的赵七爷,他简直是革命思想没有能够影响人民的典型写照。书中写到:

革命以后,他(赵七爷)便将辫子盘在顶上,像道士一般;常常叹息说,倘若赵子龙在世,天下便不会乱到这地步了。

“我想皇帝一定是不坐龙庭了。我今天走过赵七爷的店前,看见他又坐着念书了,辫子又盘在顶上了,也没有穿长衫。”(七斤语)

在这片万马齐喑的大地上,黑暗已经肆虐了太久。封建统治者的愚民政策以及封建礼教对人思想的束缚,并没有因为辛亥革命而消失。这些腐朽的思想,深深地烙印在普通人民大众的灵魂深处。

由此,才造就了这亿万万的看客。

无问古今,无问西东,他们拥有相同的模样谈完了鲁迅先生笔下看客的含义及其产生的历史背景,我们情不自禁要问,今天还有看客吗?

答案是肯定的。看客心理从来没有消失过,或许也永远不会消亡。

在物欲横流的当今社会,经济的迅速发展让许许多多的人“万事向钱看”。拜金主义和纵欲主义俨然已经成为时代的主流。

网络的飞速发展,让许许多多的人能够在网络上肆意宣泄自己的暴力。微博审判,这一直是近些年不能平息的话题。

更何况,还有许许多多的无良媒体单纯地追求阅读量、点击量,有意地误导群众,有意地激起民愤,以一种更加现代的方式塑造着一个又一个的看客。

例如网上最近火热的《方方日记》问题,我们暂且不论断她是否对错,只需要思考以下几个问题:

- 谩骂方方的人真的认真地读过方方日记吗?

- 是否存在宁愿听信自媒体或者个别人的论断而轻下结论的现象?

- 是否思考过个别人会为了追逐利益、迎合潮流而刻意抹黑或者隐瞒部分真相?

当人们在网上大加议论的时候,或许并没有真正地了解到事情的真相。而一部分人,对于事情的真相有自己的看法,却不能够容忍不同的意见。由此,网络上骂战不止,人肉不休。

但是,这难道不是一种凭借着现代科技而更加极端和扭曲的看客心理吗?

那么,难道只有中国才存在有这种看客心理吗?

当然不是,这种情况在西方同样存在,因为这实际上是一种普遍的心理状态。

请想一想在古希腊被公民投票处以死刑的智者苏格拉底吧。他难道不是面临着一群麻木的看客么?

在疫情发展之初,中国水深火热,而那些从国外正直公民的口中射来的毒箭不知道伤了多少国人的心。他们中的某些人,居高临下地审视中国的苦难,并抱以耻笑和恶毒的嘲讽。他们所体现出的幸灾乐祸,难道不是一种看客心态么?

总而言之,鲁迅先生是具有洞见性的,他所描绘的看客心理并不仅仅存在于我们的国民当中,而是存在于世界的每一个角落。无问古今,无问西东,这些看客们都拥有相同的模样。

总结:心存善念,勤于思考说到底,看客心理根植于我们的国民性当中,我们每一个人都无法幸免。

但是,就我而言,如果我们能够心怀善念,做一个有良知的人,我们就不会轻易地耻笑他人的苦难;如果我们能够勤于思考,做一个有思想的人,我们就不会被人牵着鼻子走,成为被割的韭菜或者他人手里的剑。

如果想要了解更多汉语和文学知识,请关注我吧!

你怎么理解鲁迅笔下的“看客”?谈谈自己所理解的“看客”可以吗?

这个问题有意思。我认为,鲁迅笔下的看客,就是现在网络用语的“吃瓜群众”。

这些人虽然是社会的一分子,却并不想承担应有的社会责任,只愿做一名看客而混迹于世间。

遇到国家有难,或者发生重大社会变故时,按理说,属于每个社会成员共同的责任,就是常说的“国家有难,匹夫有责”,可是,这些人去没有这个觉悟,更不会为承担责任而采取什么行动。

当和自己一样的同胞遭受危难时,当社会受到污染或侵袭时,不但只会作为看客,麻木不仁,甚至还可能会幸灾乐祸,好像这些事真的一点和他没有关系一样。

这些人,说不上是善良的,也许比恶人要稍微好一点,但对整个社会则是有害的。

鲁迅的文章,虽然尖刻,嘲讽至极,但目的就是要力求唤醒这些没觉悟的、浑浑噩噩的社会人。希望他们觉醒,希望他们团结起来,共同来拯救自己的国家,自己所处的社会。使他们变成对社会有正能量的人,不至于继续的生活在无目的、无追求,无正义感的糊糊涂涂的人性之中。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。